電力不足解消やカーボンニュートラルなどを見据え、再生可能エネルギーの活用に注目が集まっています。その安定的供給や余剰電力活用のため、脚光を浴びているのが、小規模なエネルギーリソースを束ね、大きな発電所のように運用する「VPP(Virtual Power Plant:仮想発電所)」です。こうした“小を束ねて活用する”VPPの仕組みにはどのような強みがあるのでしょうか。本記事では、VPPが解決する課題や今後の可能性について解説します。

再生可能エネルギーにおける課題を解決するVPP

2022年3月、福島県沖で発生した地震の影響により、首都圏で電力不足が生じました。この時は節電の呼びかけで事なきを得ましたが、同年6月にも想定外の気温上昇から「電力需給ひっ迫注意報」が発令されるなど、日本の電力供給事情は厳しさを増しています。

電力の需給バランスは、「同時同量」を保つ必要があります。電気を作る量(供給)と消費する量(需要)が常に一致していないと、周波数の乱れや電力の品質低下が生じ、場合によっては停電を引き起こしかねません。ですが、既存の大規模発電システムに頼りすぎると需給バランスを保つのが難しく、災害などにより深刻な問題が起きることも懸念されています。また、近年は日本が2050年の実現を目指すカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること)を見据えて太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいますが、天候などの環境要因に左右されやすく、発電量が不安定という問題もあります。

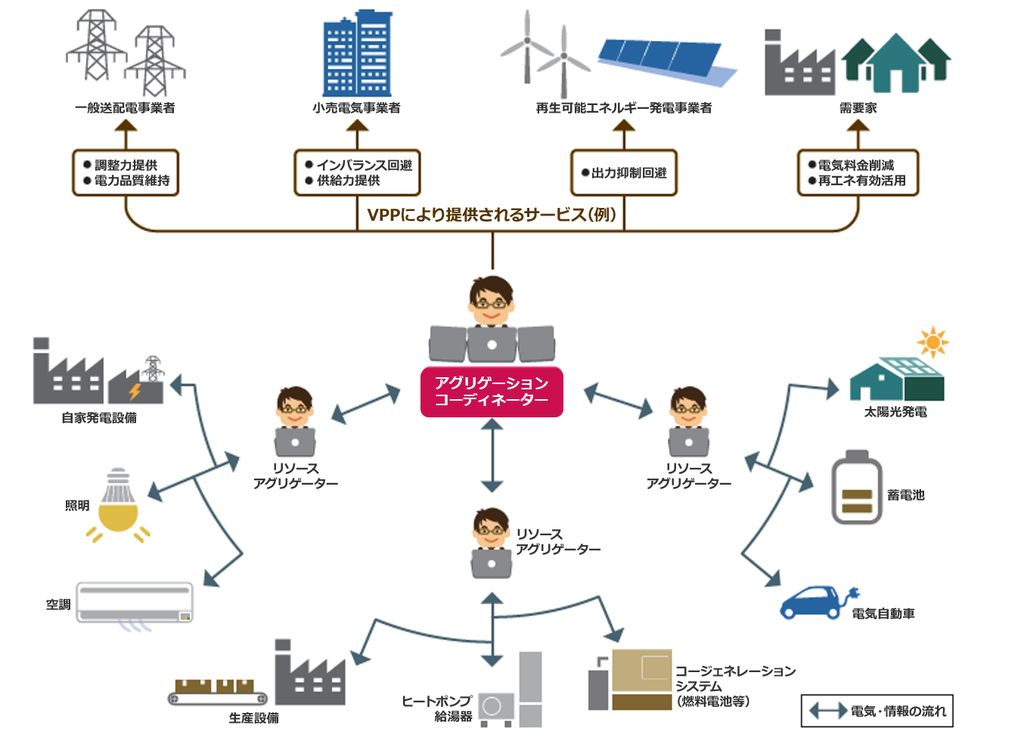

このようなエネルギー問題を解決し得るのが「VPP(Virtual Power Plant:仮想発電所)」です。VPPは、工場や家庭などが有する太陽光発電や風力発電、蓄電池、電気自動車といった小規模なエネルギーリソースをIoT技術によって束ね、アグリゲーターと呼ばれる専門業者が遠隔・統合制御することで電力の需給バランス調整に活用する仕組みです。個々のエネルギー量は少なくても、“小を束ねる”ことによって大きな発電所のような機能を持たせることができます。

欧米では、2010年代頃からVPPの事業化が進んでいます。事業者によって運用やビジネススキームに違いはありますが、いずれも柔軟な仕組みと供給力を発揮し、事業を展開しています。

VPPのメリット

こうしたVPPのメリットはどのようなところにあるのでしょうか。まず、従来の発電所のような大規模な設備投資が必要なく、整備費用も抑えられる小規模発電施設を効率的に利用できるという点が挙げられます。次に、災害時の停電リスクなどの軽減です。大規模発電施設だけに頼った電力供給体制では、災害時にその施設が停止してしまうと、大きな電力トラブルが発生してしまうことも。VPPによって発電機能を分散させることで、安定的な供給を維持することが期待できます。

さらに、VPPは複数のリソースを一括制御し電力需給のバランスを調整することができるため、太陽光や風力などの発電量が不安定で小規模なエネルギーリソースを束ねて制御し、有効活用することができます。その結果、再生可能エネルギーの普及・拡大にもつながるでしょう。

複雑化する電力システムを支えるブロックチェーンの技術

このように多くのメリットを持つVPPですが、日本でも注目を集めるようになったのはなぜでしょうか。

これまで、日本の電力システムは、各地域の電力会社から消費者が電力を買うというシンプルな構造でしたが、このような一極集中型のシステムには脆弱性があるのも事実です。さらに近年は電力自由化が進み、消費者が主体的に電力の購入先を選び、太陽光発電などからの余剰電力を売電できるようにもなりました。こうした流れを受け、VPPが脚光を浴びていると考えられます。

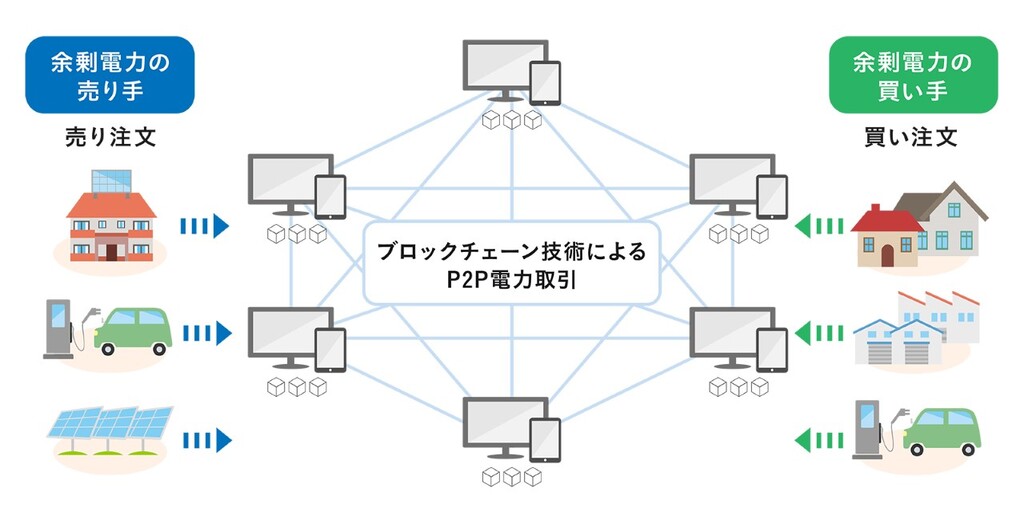

加えて、影響を及ぼしたのが、2019年11月から始まった電力の固定価格買取制度の買い取り期間の満了です。固定価格買取制度の下では、家庭や事業所などが太陽光発電で発電した余剰電力を電力会社が一定価格で買い取ることが義務付けられていましたが、期間満了後は自由契約によって電力会社に売電する、もしくは蓄電池などを導入して自家消費に移行するしかありませんでした。しかし近年、電力の売り手と買い手を直接ひも付ける電力取引システム「P2P電力取引」が注目を集めているのです。

電力の売り手と買い手を結びつける「P2P電力取引」

P2P電力取引を支えるのは、仮想通貨取引で用いられているブロックチェーン技術です。ブロックチェーンとは、暗号化された情報を「ブロック」と呼ばれる単位に小分けにし、分散的に管理する技術。透明性を維持しつつ高いセキュリティを確保でき、不正な改ざんを防ぐことができるといわれています。仮想通貨を利用した少額決済をほぼリアルタイムで行えること、サーバを介さず二者間で直接決済できることから、P2P電力取引に適しているとされています。

海外において、ブロックチェーンを活用したP2P電力取引をリードしているのが、オーストラリアのスタートアップ企業です。同社では、余剰電力の売電だけでなく、周波数や電圧のコントロール、負荷分散にも貢献するP2P電力取引プラットフォームを構築。2017年に政府の助成が決定した他、国内はもとよりアメリカ、フランス、ドイツ、タイなどの小売電気事業者や蓄電池メーカーと提携し、VPPを商用化しています。

日本でも、このオーストラリアのスタートアップ企業によるブロックチェーン技術を活用した取り組みが進んでいます。例えば、日本の大手電力会社が2018年からP2P電力取引の実証研究を開始。太陽光発電によって生じた余剰電力の売買価格の決定および直接取引を模擬的に行いました。

さらに2019年には、大手電力会社などが中心となって、電気自動車(EV)を活用したVPP実証をスタート。これは、EVを所有するモニター参加者が、家庭の太陽光パネルなどで発電して余った電力をEVで店舗に運び、駐車場内に設置した充放電器を通じて店舗へ提供、その電力をVPPに活用する取り組みです。電力を提供したモニター参加者には買い物で使えるポイントが付与されます。

同時に、電気とともに「環境価値」を管理・移管するための実証実験も行われました。環境価値とは、再生可能エネルギーについて、電気そのものの価値とは別に、「CO2を排出しない」という点を付加価値と捉える考え方です。日本では、この環境価値を売買する取り組みが始まっています。そのため、この実証実験では、再生可能エネルギー=「環境価値を有する電力」の量を正確に把握するシステムの確立を目指しました。具体的には、太陽光発電した電気をEVに充電し、ブロックチェーン技術を用いて充電量を管理。充電したEVが走行するうちに電力が消費されたり、別の場所で充放電したりしても、ブロックチェーンによってその履歴を記録し、価値が正しく移管されるようにしたのです。

このようにブロックチェーンを用いたVPPは、消費者が安定した電力供給を受けられるだけでなく、自家発電などによって得た余剰電力から収益を得られる可能性も生んでいます。電力というエネルギーリソースを調整・最適化することで、さまざまなメリットが生じると言えるでしょう。

DXが実現する“小を束ねるビジネス”の将来とは

VPPはエネルギー課題の解決にとどまらず、新たなビジネスモデルとして今後さらなる期待を寄せられていくでしょう。

VPPのように、限られたリソースに頼るのではなく、より自由に、効率的に電気を調達し、使っていこうと言う仕組みは広がりつつあります。例えば、日本では、2021年4月に電力の「需給調整市場」が開設されたばかり。「需給調整市場」とは、電気の「調整力」を取引する市場のことです。先述の通り、電気を安定的に供給するためには、常に需要と供給を一致させる必要があります。その需給バランスの調整のために使う電力を「調整力」と言います。これまでは、電力事業者はエリアごとに公募を実施して、調整力を調達していましたが、「需給調整市場」が開設されたことによって、送配電事業者は、エリアを超えて電力を調達し、全国一体の市場で取引できるようになりました。

また、新電力の利用、家庭での自家発電や売電も浸透しつつあり、今後の市場活性化が見込まれています。分散化するエネルギーリソースを集約するインフラ整備、ブロックチェーンを含むプラットフォームの普及も、ますます進んでいくものと期待されます。

VPPのような、IoTやブロックチェーンを活用し、分散型リソースを集約して1つにまとめる手法、つまり“小を束ねるビジネス”は、DXの1つの方向性を示しているようにも思われます。例えばクラウドファンディングでは、少ないリソースを多くの場所から集めることで多額の資金調達を行っています。VPPはこれを電力に置き換え、リソースの集約と最適化を実現しつつある、とも言えます。この課題解決スキームには、他の事業の発展にも応用できるヒントが隠されているかもしれません。

エネルギー課題の解決や市場活性化を見据え、注目が集まるVPP。小さな力を集めることで、効率良く、安定的な供給が見込めるような大きい力を生み出す、“小を束ねるビジネス”がその肝となっています。エネルギー業界に関心のある方、ビジネスチャンスを見いだそうとする方はもちろん、さまざまな業界における新たなスキームの参考にするためにも、動向を追ってみてはいかがでしょうか。

IoTやブロックチェーン技術を活用した課題解決スキームから、自社DXの糸口を探りたい。これからの時代の事業展開と、最新テクノロジーとの接点を知りたい。そんな関心をお持ちの方は、ぜひCONTACTからご相談ください。