私たちが触れているインターネットの世界は、ユーザーが不快な思いをしないように、不適切な投稿を削除する「コンテンツモデレーション」によって秩序が保たれています。コンテンツモデレーションは、プラットフォーマー企業にとってはもちろん、SNSやメディアを運営している企業であれば、検討しておかなければいけない重要な問題になりつつあると言えるでしょう。今回の記事では「コンテンツモデレーションはブランドを守り、CXも向上させるか?」をテーマに、コンテンツモデレーションの在り方について考えていきます。

インターネットサービスで行われているコンテンツモデレーションとは?

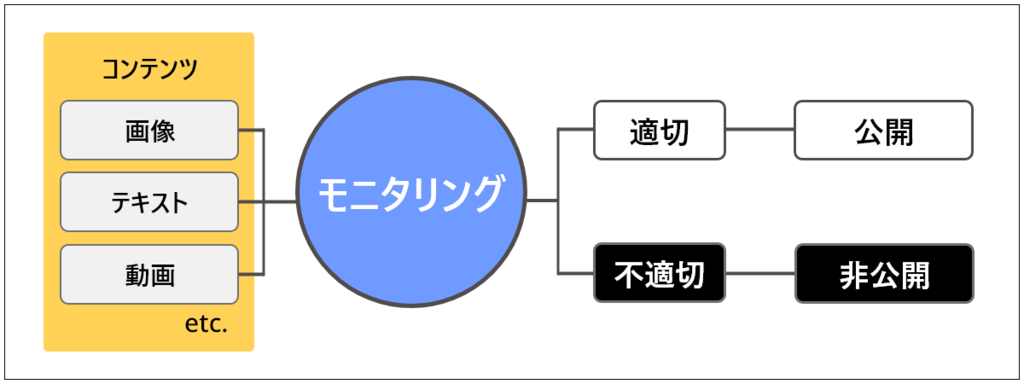

SNSを利用しているとき、不快な投稿を目にしたことはありませんか?こうした不適切な書き込みへの対策が、コンテンツモデレーション(適正化)です。コンテンツモデレーションとは、インターネット上に投稿された書き込みや画像・動画を監視するモニタリング業務。違法コンテンツやユーザーが不快・不適切と感じるコンテンツ、誹謗中傷などの有害情報を削除したり、投稿したユーザーをアクセス禁止にしたりといった対策を取ることで、コミュニティを健全な状態に保つ役割を担っています。

モニタリングには、ツールを使う方法、AIを使う方法、人間が監視する方法などがあります。

【ツールを使ったモニタリング】

ツールによって、不適切な表現を用いたテキストをフィルタリングしたり、不快な画像・動画を自動検出したりします。比較的安価で導入できますが、あらかじめ指定したキーワード以外は見落としてしまう、問題のない書き込みもはじいてしまうなど、監視精度に課題があります。

【AIを使ったモニタリング】

AIの機械学習により、監視の精度を高めることができます。近年大きな注目を集めていますが、ツールよりもコストがかかり、機械学習の性能が低い時点では文脈からの判断が難しい場合もあるなど課題もあります。

【人間の目視によるモニタリング】

コンテンツモデレーターが、目視で投稿を監視。ユーザーの苦情を受けて有害コンテンツを削除する他、投稿をリアルタイムで1つずつチェックするケースも。精度は高いですが、コストもかかります。

どの方法にも一長一短あるため、ツールと目視、AIと目視などを組み合わせてモニタリングすることも。大手プラットフォーマーの中には、AIによる自動識別に加え、大規模なチームを組んで対策に当たる企業もあり、コミュニティに一定の秩序をもたらすコンテンツモデレーションの重要性がうかがえます。

ただし、コンテンツモデレーションの在り方は運営のポリシーによって大きく左右されます。どのようなルールが最適なのかは、目的やガバナンス次第。そのため、本来の目的をしっかりと捉えたポリシーを策定することが重要です。

例えば、さまざまなプラットフォームを持つ大手IT企業の場合、「Trust and Safety(サービスの健全度を担保する活動全般)」を支える仕組みとして、モデレーションシステムのフローを公開しています。ブログなどのコンテンツサービスではスパム投稿やヘイトスピーチなどがないかチェックすることが多い一方、ユーザー同士が交流するサービスでは悪質な業者や出会い目的のユーザーを排除するなど、サービスの特性に合わせてポリシーを設定しているのです。

また、ある動画投稿プラットフォームでは、ユーザーが安心して表現活動を行えるよう、コミュニティガイドラインを設定。危険な行為、いじめやハラスメントにつながる行為など不適切なコンテンツを細かく規定し、テクノロジーと人による監視を実施。加えて、それらに抵触するような投稿をユーザーが発見した場合、報告できる窓口を設けてコミュニティの健全化を保っています。

プラットフォーマーはコンテンツの適正化をどこまで行うべきか

このように、コンテンツモデレーションの重要性は高いものの、どこまで規制すべきか線引きが難しいのも事実です。プラットフォーマーがコンテンツモデレーションに取り組む際の考え方について見ていきましょう。

コンテンツモデレーションが適切に行われない場合、ユーザーが不快な思いをしたり、ノイズが多くて欲しい情報にたどり着けなかったりします。その結果、ユーザーがコミュニティから離れてしまうことも。こうした事態を避けるため、CXを損なう恐れのある投稿は、ユーザーの目に触れないようフィルタリングしなければなりません。しかし、どのようなコンテンツを違反と捉えるかは非常に難しい問題です。世界中の人々が利用するSNSなどでは、投稿の意図を読み取り、異なる文化背景や法律などを考慮した上で適正化する必要があります。

行き過ぎた規制により表現の自由を損なえば、「検閲」のような状態になり、窮屈に感じたユーザーがコミュニティを去ってしまうでしょう。例えば、ある単語を排除するように規制したことで、有害な意図を含まない投稿も削除されるといったトラブルも少なくありません。日本では総務省がプラットフォーム規制の検討に乗り出しましたが、一律に線引きするのは難しく、基準やルール作りは簡単ではありません。コンテンツモデレーションの必要性は認識され、そのためのテクノロジーの活用も比較的容易になりつつありますが、実際にコンテンツをどのように適正化するかは慎重かつ丁寧に考える必要があります。

企業がブランドメッセージを正しく伝えるためにできること

ここまでプラットフォームを運営する企業がコンテンツモデレーションに取り組む際の考え方について見てきましたが、プラットフォーマー以外の企業ではどうでしょうか。こうしたコンテンツモデレーションについての考え方は、SNSの公式アカウントで情報発信を行う企業、ユーザーが口コミを投稿するECサイトなどを運営する企業でも考慮すべき問題です。

近年、SNSにおける企業アカウントの運用が広く行われるようになりました。また、口コミ投稿サイトや掲示板サイトなど、ユーザーが意見を発信する場も増えています。しかし、消費者との接点となる場には、潜在的なリスクが常に存在します。ブランドへのクレーム、購入体験への不満などネガティブな議論が、オープンな場で行われることもあるでしょう。また、企業のトラブルやネガティブな意見は、それが事実かどうかに関わらず、多くのユーザーの関心を引きつけます。そのため、あっという間に拡散され、ニュースになってしまうケースも。そうなれば、ブランドの価値低下を招くだけでなく、間違った情報による事実の曲解、異なるイメージの浸透にもつながりかねません。

こうした事態への対策としてコンテンツモデレーションの考え方を取り入れればブランドイメージを損なうリスクを減らせるかもしれません。自社に対するインターネット上の意見を注視し、懸念のある投稿を見つけた場合は、事実関係の確認、原因究明や釈明、場合によってはサイト管理者への情報開示請求を行うなど、スピーディに対応することで企業のダメージを抑えることができるのではないでしょうか。

実際に、誤情報を広められてしまった企業が即座に対応し、翌日には正しい情報をSNSで発信することで事態が収束したケースもあります。ただその一方で、あえてデマや炎上に対して否定も肯定もせず、鎮静化や風化を待つケースもあります。いわれのない中傷や理不尽な批判などに対し、SNS上ですぐさま反論してしまうと火に油を注ぐことも。早期に対応した方が良いケースもあれば、静観する方が良いケースもあるため、状況に応じて判断することが重要です。

特定の対象に批判が殺到し、収まりがつかなくなることを「炎上」と呼びますが、企業のブランド価値を損なうことは「炎上」という言葉ではカバーしきれないほど大きなダメージとなるでしょう。ネガティブな投稿に対して適切な対応を取ること、悪意ある投稿を未然に防ぐことは、企業のメッセージを世間に正しく伝え、ブランドイメージを守ることにもつながるのです。

さらに、「どのようなルールでコンテンツモデレーションを行っているか」というポリシーを公表すれば、そのブランドが大切にしている価値、ユーザーに提供したいCXなどが伝わり、ブランドの姿勢を示すことにもなります。例えば差別的なコンテンツを厳格に取り締まる企業は、「多様性や平等性を重視する企業」というイメージを持たれるかもしれません。逆に、あまり厳しいルールを設けず、ユーザーの自主性を大切にするというのも、ブランドの1つの在り方と捉えられるでしょう。

つまり、プラットフォームやコミュニティサービスの健全性は、CXだけでなく、企業のブランドイメージをも大きく左右するのです。ユーザーにより良い体験を提供するには、何をどこまで規制し、どの程度の自由度を残すかという指針を、プラットフォーマーはもちろん、そこに関わる企業においても慎重に設定する必要があります。ひいてはそれが、企業やブランドが大切にしている価値を支持してくれるファンベースの構築、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。

プラットフォームやコミュニティの健全化を図るコンテンツモデレーションは、ユーザーとの関係性や距離感を見直すことにもつながります。まずは、自社で運用しているSNSアカウントの投稿内容や各サービスに対するコメントなど、顧客とのコミュニケーションの現状を確認し、「自社のブランド価値を守るには、どういったポリシーがふさわしいのか」を考えてみてはいかがでしょうか。そこから、自社ブランドにフィットしたCX向上の糸口が見えてくるかもしれません。

コンテンツモデレーションの重要性は感じているけれど、限られた予算で適切に運用する方法が分からない。ポリシーが明文化されておらず、現場の担当者任せになっている‥‥‥。ブランド価値向上を見据えたルールの整備、私たちと一緒に考えていきませんか。CONTACTよりお声掛けください。