近年、新規顧客の獲得とともに、既存顧客の「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」向上の重要性が高まっています。こうした中、究極の顧客と言える“ファン”の獲得・育成に力を入れる企業も増えています。

しかし、“自然栽培”ではなかなかファンは育ちません。ファンの種を見つけ、意思を持って“育む”ことで、企業やブランドを支える共創パートナーになり得る熱量の高いファンが増えていくのではないでしょうか。

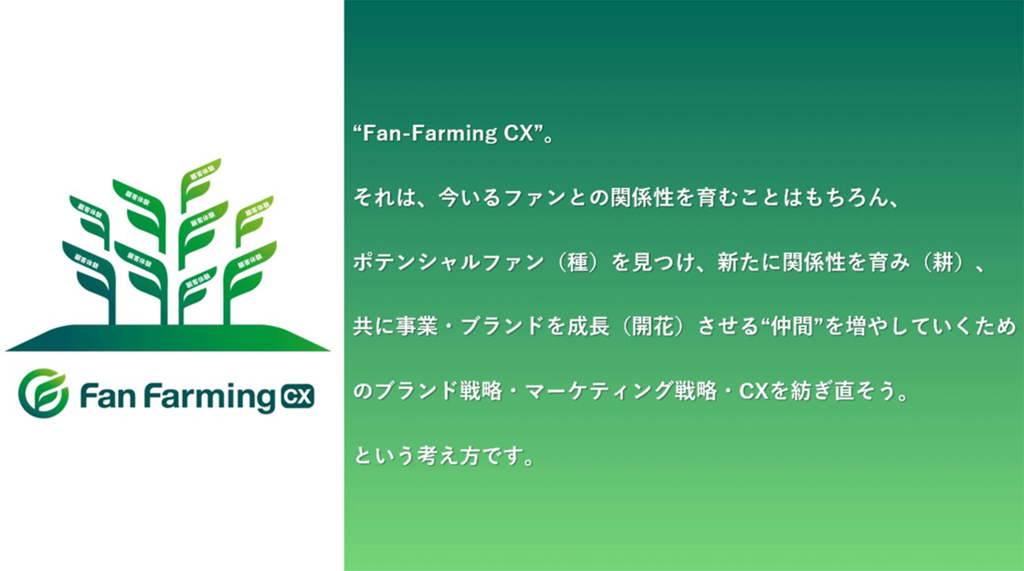

このように、ファンの“育成”に照準を合わせたソリューションが「Fan Farming CX」です。徹底的なリサーチにより顧客体験を変革し、新たなファンを育てる「Fan Farming CX」について、株式会社電通デジタル CX戦略プランニング事業部 シニアプランナー 廣田明子氏にインタビュー。前編では、ファンの種をどう見つけるのか、ファンをどう育んでいくのか聞きました。

今後ファンになる可能性がある“ポテンシャルファン”を育む

Q.初めに、「Fan Farming CX」とは何かを教えてください。どのようなソリューションなのでしょうか。

これまでのファンマーケティングでは、既存のファンを重視するものが多かったと思います。しかし、全ての企業やブランドがファンを獲得しているわけではありませんし、既存のファンを大切にするだけでは裾野が広がりません。そこで、今後ファンになる可能性がある人たちを見いだし、適切な体験の提供によって熱量の高いファンへと育んでいこうというのが「Fan Farming CX」の考え方です。戦略の構築だけでなく、ファンを育むための仕組みまで一気通貫で支援させていただいています。

Q.“ポテンシャルファン”とは、どのような存在ですか?

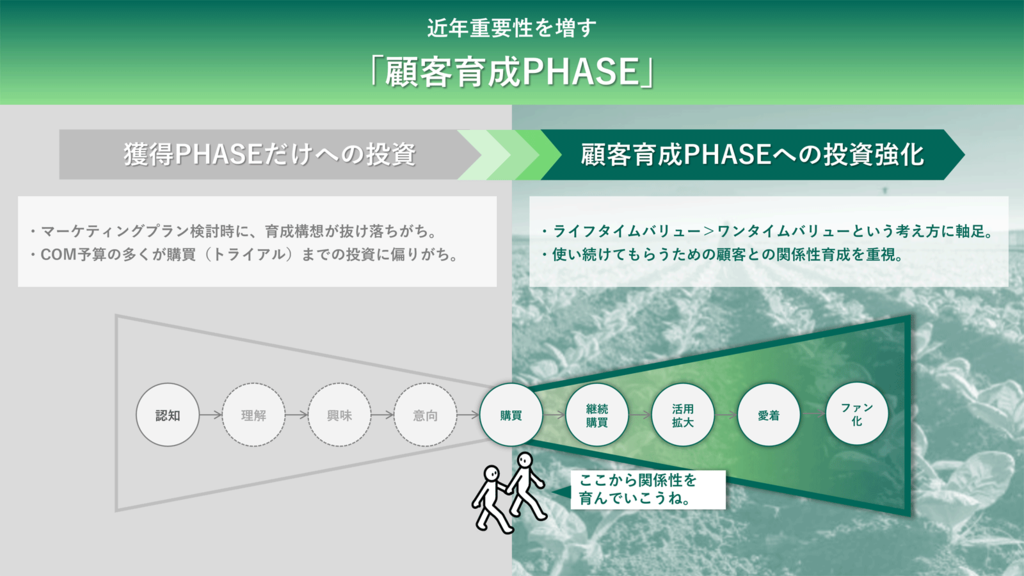

これまでのマーケティングにおいては、広告などの手段によって「認知」「興味・関心」を高め、「購買」につなげていく、という図の左側の「顧客獲得フェーズ」を扱うことが中心的でした。一方で、昨今では「リピート」「アップセル・クロスセル」といった図の右側の重要度が高まっています。先ほどお話しした“ポテンシャルファン”は、図の左側に属する存在です。今はまだ顧客になっていない人たちの中から、ファンになりそうな人たちを見つける。そして、適切なタイミングでブランドについて知っていただき、ファンになるトリガー体験を提供する。そんな歩みを想定しています。

Q.そのような「Fan Farming CX」の手法は、具体的にはどのような課題に適しているのでしょうか。こういう企業にお勧めしたい、ということはありますか?

その一方で、既存のファンだけに投資をしても、どんどん裾野が狭くなっていったり、盤石な基盤を作れなかったりすることも。そういった顧客育成に課題を感じている企業、新しいファンを呼び込みたいという企業には、質の良い新たなファンを増やすための施策を提案します。

“心的ラブ度”の高いファンを探し出すことが、リサーチの第一歩

Q.ひと口に“ファン”と言っても、企業やブランドによってその定義も違うのではないかと思います。ファンの定義として、重要なポイントはありますか?

また、企業によっても育みたいファンの形は違います。例えば、SNSというフィールドに閉じず、広く世の中に価値を伝えてくれるような、推奨役を担ってくれるファンを育てたいと思っている企業もあれば、もっと踏み込んで、商品開発から関わってもらうなど、価値共創パートナーを探している企業も。ファンの中にもさまざまなロールがあるので、どんな役割を担ってほしいのか、自ブランドで育みたいファンを定義することが大前提です。

Q.ファンと向き合うには、まずファンについて知る必要がありますよね。どのようにしてコアなファンを見つけていますか。そのために、どんなリサーチをしているのでしょうか。

ただ、定性調査をするといっても、独自の工夫を凝らして実施するようなケースも多くあります。私たちは“疑似ファンミーティング”と呼んでいるのですが、例えば、クライアントの担当者にモデレーターとして参加してもらい、対話を通じてファンの声を聞くという形を採っています。

Q.そうやってファンの意見を拾っていけば、当然さまざまな声があると思いますが、特にどのようなファンの声を重視しているのでしょうか。

定量調査でも、膨大なフリーアンサーを1つひとつ丁寧に読み込んでいきます。その上で、その企業・ブランドの商品の所有エピソード、所有体験の質、濃さを読み解きます。質の濃い所有体験を言語化できる人は、特に初めに触れておきたい素晴らしいファンだと認識しています。

ある企業の価値共創、コミュニティ創出を行う案件では、共創パートナーとなるファンの条件付けをするためのリサーチやワークショップを、1年半くらい掛けて丁寧に行いました。こうした過程を踏まえると、企業理念への共鳴度が非常に高かったり、社員以上に社の魅力を本質的に捉えて評価したりしてくれているファンが見つかるんです。その企業は、「経営方針や企業活動に対して真摯な意見をもらいたい」「株主のような立場で意見をもらい、企業を良くしていきたい」という考えでしたが、こうした過程を経て心を通じ合わせられるファンを見つけることができました。

徹底したリサーチで、ファンの種が生まれるタイミングを発見

Q.こうした対話から、ファンになる可能性のある“ポテンシャルファン”をどうやって見つけ出すのでしょうか。

その調査結果を傾向化していくと、「あ、ここがトリガーモーメントになっているのか」「この手前に、ファンの種が生まれるタイミングがあるんだね」というタイミングが見えてきます。そこから、ターゲットに対する体験刺激を意図的にデザインし、そこにしっかりマーケティング投資をしていく仕組みになっています。

Q.最近は、多くの企業がSNSや顧客データからファンの声を拾えるようになりました。廣田さんのようなプロに相談する前段階として、こうしたファンの声を聞く上でのアドバイスはありますか?

愛にあふれたファンを徹底的にリサーチすることで、ファンになるタイミングが浮かび上がるという廣田氏。こうして見いだしたターゲットに、適切な体験刺激を与えることで新たなファンが育まれていきます。後編では、どのような商品、どのようなフェーズに「Fan Farming CX」が有効なのか、ひもといていきます。

ファンを育むには、一足飛びに施策を検討する前に、顧客の中でも心的ラブ度の高いファンを深く知ることが重要です。私たちは、顧客を知るためのさまざまなソリューションをご用意し、企業支援させていただいています。また、それらを活用した新商品・サービスのアイデア創発支援やブランド価値規定などもお手伝いできます。自社や自ブランドの顧客についてもっと詳しく知りたい方は、まずはCONTACTよりお問い合わせください。