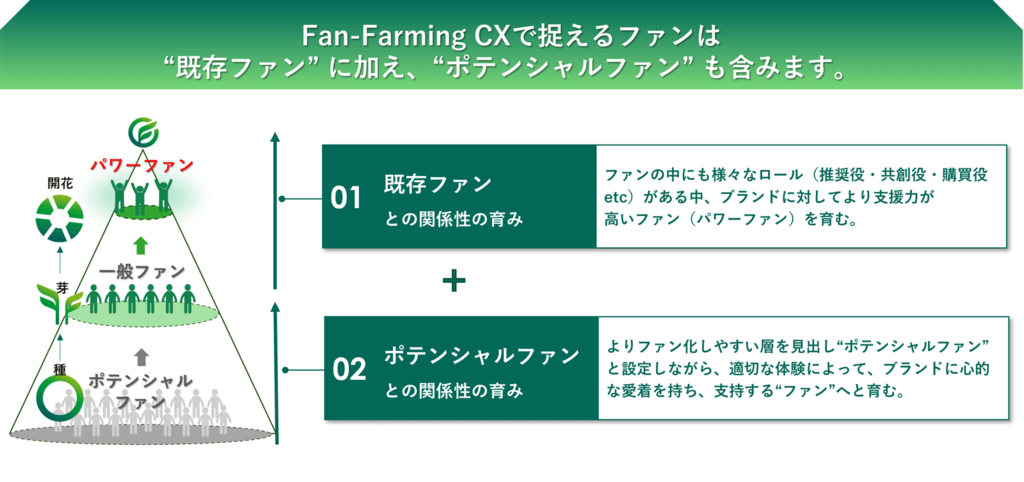

従来のファンマーケティングは、どちらかと言えば既存のファンをとことん重視するという考え方でした。しかし、既存のファンだけでは、将来的な裾野の広がりは、なかなか望みにくいかもしれません。「Fan Farming CX」というソリューションでは、熱量の高いファンについて調査することで、どのようにしてファンが生まれるのか、その傾向を分析し、既存ファンのみならず、ポテンシャルファンを育てることにつなげていきます。そして、ポテンシャルファンを企業やブランドを支える“パートナー”になり得る熱量の高いパワーファンへと育んでいくことで、企業やブランドもともに成長していくことができるのです。

株式会社電通デジタル CX戦略プランニング事業部 シニアプランナー 廣田明子氏に「Fan Farming CX」についてインタビューした後編では、「Fan Farming CX」が与えるブランドや企業への影響についても話を聞きました。

ファンと向き合うことで、ブランドの価値規定も変わる

Q.「Fan Farming CX」が今のような形になっていったのはどういう経緯があったのでしょうか。これを推進していくにあたり、手応えを感じたのはどんなケースでしょう。

こうしてファンと向き合うことで、ブランドの価値規定も変わり、それによってカスタマージャーニーの出発点と終点、必要な顧客体験も変わります。また、ファンとの関係性を育む目線で考えると、投資すべきターゲットも変わってきます。「今まで重要視していなかったけれど、実はこの人たちに手を掛けなければいけなかったんだ」という層が見えてきて、マーケティング戦略も変わりました。こうした手応えを得て、「Fan Farming CX」をフレーム化していきました。

Q.ただ「ファンを大事にしましょう」というのではなく、ファン目線を捉えることで商品の価値規定から見直していくんですね。ロングセラー商品だからこそ、それは刺激的なのかもしれません。その時は、実際にどのようなマーケティングの転換があったのでしょうか。

Q.現状では、どのような商品、どのようなクライアントからの引き合いが多いのでしょうか。

Q.相談を受ける際は、「ファンマーケティングに初めて挑戦したい」というケースと、「一度はチャレンジしたけれどうまくいかなかった」というケースでは、どちらが多いのでしょうか。

また、現状ではどちらかと言うと長くブランドを続けてこられた企業や、既に多くの顧客を持っている企業からのお話が多いですが、最近ではブランド歴の浅い企業からご相談をいただくケースもあります。まだ新しいブランドを支持してくれそうなファンを“ファン心発展途上層”と呼び、その人たちをいかにブランドと一緒に成長させていくパートナーにしていくのかという観点で、ご支援をさせていただいています。

羅針盤となる基本戦略の策定が、ファンを育む第一歩

Q.一度ファンマーケティングにチャレンジしたけれどうまくいかなかったというケースでは、どんなところでつまずくことが多かったのでしょう。

また、ファンを育むのは泥臭い作業です。コミュニティの運用には多大なリソースがかかりますし、ファンミーティングを開催するにも手間暇がかかる上、プロジェクトにファンと同じくらいの熱量を持って接してくれる社員を見つけて、協力を仰がなければなりません。社員側のブランド愛、ファンと触れ合うときのファシリテート技術が備わっていないと、社内リソースが足りず、ファンの育み活動がうまく回っていかないようです。

Q.つまり、ファンを育むには、社員側の熱量も必要ということですか?

ある企業の案件に携わったとき、社員の皆さんは「自分たちにファンなんているわけがない」というコンプレックスを抱えていました。でも、ふたを開けてみたら、その企業の魅力を深く理解してくれるコアなファンがいたんです。

表層的なファンではなく、フィルターを掛けてよりコアなファンをよりすぐって見ていくと、いろいろな発見があります。こうしたファンが、潜在的に分かってはいたけれど言語化されていなかったその企業の魅力を見いだしてくれると、社員の自社肯定意識が高まる契機になります。その企業では経営会議でファンの声を共有した結果、大きな反響があり、社員に対してもファンの愛を伝え、社員の愛を着火しようというプロジェクトに発展していきました。

ですから今後は、ファンの声を社内に還元し、社員の愛を深める“インターナルファンファーミング”の支援にも力を入れていきたいと考えています。ファン育成に関わるメンバーのモチベーションが高まれば、ファンを育む自発的なアクションにもつながるはず。まずはクライアントの社内からファンを育んでいけたらと思います。

新規ファンを増やすだけでなく、社員のエンゲージメント向上にもつながる「Fan Farming CX」。ファンの醸成、コミュニティの創出に課題を抱える企業にとっては、さまざまなヒントが見つかるソリューションです。ファンを育む顧客体験を設計すれば、新たなファンと幸せな関係を築けるのではないでしょうか。

ブランド価値の再規定や企業ファンのコミュニティ構築などのファン育成戦略を支援してきた「Fan Farming CX」のソリューションは、現在も多くの引き合いをいただいています。また、それに限らず、廣田氏は新商品開発支援や統合コミュニケーション戦略の策定支援などを広く手掛けてきました。「Fan Farming CX」はもちろん、ファン育成やコミュニケーション戦略に課題感をお持ちの方はCONTACTよりお気軽にお問い合わせください。