コロナ禍を背景に、急速な広がりを見せているのがオンライン会議サービスやビジネスチャットツールなどのクラウド型サービス「SaaS」です。これらのサービスが多くの利用者を獲得できた理由の1つが「PLG」と呼ばれる販促スタイルを採用したこと。まずは体験版や機能を絞ったバージョンを提供し、プロダクトをいち早く使ってもらい、ユーザーを拡大していく戦略は、新たなセールスモデルとして注目を集めています。そこで今回は、「新興SaaSの普及に寄与したPLGの在り方は、これからのユーザー獲得戦略のヒントとなり得るか?」をテーマに、PLGの特性をひもときつつ、さまざまなビジネスにおけるその戦略の有効性を考えていきます。

プロダクトをいち早くユーザーへ。PLGという新たな戦略

近年、「PLG(Product-Led Growth)」と呼ばれる新たな顧客獲得方法に注目が集まっています。これは「プロダクトがプロダクトを売る」という考え方に基づいたセールスモデル。従来のように営業マンなどを介して製品を販売するのではなく、営業や販促の要素を、あらかじめプロダクト内に取り込んでおくのが特徴です。具体的には、まず機能を限定したサービスや無料の体験版を使ってもらい、導入するメリットを実感してくれたユーザーをより上位の機能を利用できる有料版へと誘導する、という流れが一般的です。

顧客との直接的な接触が少ないPLGは、Withコロナ時代にマッチしたセールス戦略としても期待されており、特にビジネス向けのサブスクリプションサービスにおいて多用されています。中でも相性が良いとされているのが、クラウド上のソフトウェアをインターネットを介して提供する「SaaS」です。パッケージ版のソフトウェアをインストールするのに比べて、オンライン上で簡単かつスピーディーに導入できるSaaSは、ユーザーにまず気軽に使ってもらい、良さを感じてもらうPLG戦略には適していると考えられます。コロナ禍で台頭したオンライン会議サービスなどに代表される「新興SaaS」は、まさにPLG戦略を巧みに活用して世界的に市場規模を拡大していきました。なお、SaaSについてはこちらの記事でも解説しています。

PLGは、従来ビジネスの現場でスタンダードだった「セールスがプロダクトを売る」販促スタイル、「SLG(Sales-Led Growth)」とは対照的な戦略です。SLGは、営業担当者が顧客の元を訪れ、商品・サービスの価値を伝えることで販路を拡大していく方法で、特にBtoBにおいて重宝され、効果を発揮してきました。

しかしSLGのセールス先は企業の「意思決定者層」であることが多く、実際に利用するエンドユーザーとは異なる場合もあります。契約後に初めてプロダクトに触れるエンドユーザーも珍しくないため、使用感のミスマッチが生じやすくなります。

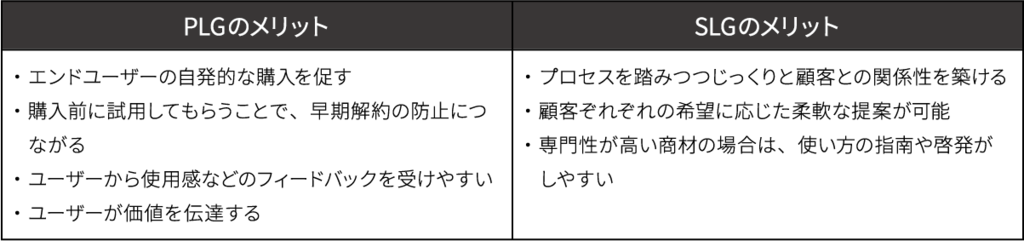

その点、エンドユーザーに直接アプローチするPLGは、「プロダクトをいち早くエンドユーザーに届け、その価値をできるだけ早く感じてもらう」ことに重きを置いているため、彼らの自発的な購入を促すことができるのが特長です。ユーザー側からすると、実際にプロダクトを試用した上で購入を検討できるのは魅力的でしょう。メーカー側にとっては、購入後に利用者が感じるギャップを減らし、早期解約の防止につながるほか、営業にかける人手・コストの削減も実現できます。さらには、実際のユーザーから使用感についてのフィードバックを受け、プロダクトの開発に生かしていくことも可能です。

PLGとSLG、プロダクトの特性や条件に合わせた使い分けを

ここまで、PLGはSaaSとの高い親和性によって急速に浸透している事業モデルであることを紹介してきました。続いてこの章では、PLGの事例を紹介しつつ、どのような性質を持ったプロダクトがPLGに適しているのかを、SLGとの比較を通して考えていきます。

コロナ禍で利用者が爆発的に増加したオンライン会議サービスは、PLG戦略で成功を収めた代表例といわれています。アメリカ発のこのサービスは、優れたプロダクトづくりを最優先事項に掲げ、多くのエンジニアの手で開発が進められたといいます。ログインや接続にかかる手間を可能な限り減らし、最も効率が良いとされる会議時間を設定した無料版をリリースすると、利用者は瞬く間に世界中に広がりました。ビジネスシーンにおいては時間無制限で利用可能な有料版へのアップグレードも進んでいます。

また、このサービスでは、利用者によってプロダクトの価値が伝達されて広がっていく点も特徴的でした。例えば、このサービスを導入している企業の社員が、取引先などとオンライン会議をする度にそのリンクをシェアすることで、会議に参加した他企業にもそのプロダクトを体験してもらう機会が生まれます。それによって、自然な流れで他企業にもプロダクトの価値を感じてもらえるのです。

以上のことからPLG戦略においては、「使いやすく魅力的なプロダクトを開発する」「無料版を充実させて利用者を獲得する」「プロダクトの価値が自然と人から人へと伝達されていく仕組みをつくる」といった点を意識することが重要であることが見えてきます。

一方のSLGは、マーケティング(メールマガジンや広告配信、SNSなど)→インサイドセールス(電話や営業メール)→営業(商談)→契約後の顧客サポートなど、幾つものプロセスを踏みながら、じっくりと購買意欲を高め、顧客との関係性を築いていく手法と言えます。顧客と細やかにコミュニケーションを取ることで、個々の希望に応じた柔軟な提案ができる点がメリットで、専門性が高いものや使い方が複雑なもの、ユーザーが価値を十分に理解していないものなどでは、使い方の指南や啓発も含めて行えるので有用と考えられます。

このように、PLGは「プロダクトがプロダクトの価値を伝える戦略」、SLGは「セールスがプロダクトの価値を伝える戦略」です。どちらが正しい・優れているということではなく、自社のプロダクトの特性や状況に応じて、適した方法を選択することが重要と言えるでしょう。

ここで、先に挙げた事例も踏まえつつ、PLGが適するケースを整理してみましょう。

・ユーザー同士のコミュニケーションが必須となるもの

共同作業で活用できるツールや、導入にあたって紹介や招待が必要なサービスなど、利用者同士のコミュニケーションが前提となるプロダクトは、PLG戦略の強みを生かしやすいと言えます。例えば、ファイル共有やスケジュール調整など、個人間・企業間のコミュニケーションを円滑に進めるためのサービスも、利用者同士のネットワーク効果を生みやすく、PLG向きと言えるでしょう。

・利用のハードルが低いもの

PLGにおいては、プロダクトを試しに使ってもらい、その価値を体験してもらうことが重要です。そのため、利用にあたってログインの手順を簡単にするなど、導入のハードルは低く設定した方が良いでしょう。また、プロダクトの用途が明確で、気軽に使いやすいサービスの方がPLGには適していると考えられます。

裏を返せば、これらに当てはまらないもの、例えば医療機器のような専門職が扱う製品、利用にあたって細やかなサポートが必要な製品などは、PLGよりも従来型のSLGのセールスモデルの方が適していると言えます。

ユーザー参画型のPLGは、プロダクトの「永遠の進化」につながる

以上で見てきたようなPLGの特性を踏まえ、ここからはPLGがSaaS以外の分野においても生かされていく可能性についても掘り下げていきます。

その上で参考になるのが、2000年代に注目を集めた「永遠のβ版」という考え方です。これはサービスが「未完成」であることを周知した上で公開し、試用した一般のユーザーから得られたフィードバックを基にシステムを磨き上げていく手法。未完成であるがゆえに「常に進化し続けられる」というメリットがあるのに加え、開発に長い時間をかけず、β版として早期にリリースすることで、熱意のあるユーザーを数多く獲得できる点も画期的でした。その結果として、スピードが求められる競合他社との開発競争を優位に進めることもできるでしょう。

PLGにおいても、この「永遠のβ版」の発想が、カギになるのではないでしょうか。まず触れてもらうことで利用者を獲得。サービスを磨き上げていく中で、個人で利用していたサービスがチームで共有され、やがて会社全体に浸透し、有料版の導入も進んでいく。そのような流れが生まれれば理想的です。

このように、多くのユーザーが利用する中でプロダクト自体をアップデートし、新規の顧客を増やしていく手法は、1994年に開発された二次元バーコードの広まり方とも通じる部分があります。二次元バーコードは、発表当初から誰もが自由に使えるようその仕様がオープン化されていたため、日本だけでなく世界中で利用されるようになりました。ユーザーのニーズや新たな用途のアイデアを取り入れながら多様な進化を遂げ、小スペースに印刷できる超小型のもの、プライバシーに配慮して読み取り制限機能を盛り込んだものなども誕生。今や、ビジネス・日常生活の両面で欠かせない存在となっています。

二次元バーコードの利用そのものは有料ではないものの、開発した企業は「二次元バーコード読み取り機器」の販売などにおいて利益を生み出しています。利用者を制限せず、製品をいち早く提供することのメリットを示した好例と言えるのではないでしょうか。

サービスの利用者を獲得した上で、より良い在り方にアップデートしていき、全体へと浸透させていくプロセスは、さまざまなビジネスに応用することができるかもしれません。SaaSに限らず、自社の商品・サービスの顧客を獲得していく方法の1つとして参考にしてみてはいかがでしょうか。

SaaSの台頭によって一躍注目を集めるようになったPLG。プロダクトに営業の役割を持たせ、普及させていく新しい形のセールスモデルは、これからますます重要性を増していくと考えられます。まずは、どのようなプロダクトでの運用が適しているのかを知り、SLGとうまく使い分けながら活用していくのが望ましいと言えるでしょう。自社の成長戦略を考える上での新たな一手としてぜひ検討してみてください。

電通グループでは、プロダクトの特性を見極め、効果的にユーザーを獲得するための戦略立案を伴走型でご支援しています。PLGモデルを活用したグロースマーケティングにご興味がある方は、ぜひCONTACTからお声掛けください。