時代の変遷とともに、お酒との付き合い方にも大きな変化が生まれています。欧米では若者を中心に、あえてお酒を飲まない「ソバーキュリアス」(「Sober:しらふ」と「Curious:好奇心が強い」を組み合わせた造語)という価値観が広がり、健康上の問題がなくてもお酒を飲まない人が増えているとか。日本国内でも、お酒を飲まない/飲めない人が増加傾向にあります。ライフスタイルの多様化に伴い、従来の画一的なお酒の楽しみ方に不満を感じる人、自分のペースで心地良い時間を楽しみたい人が増えているということでしょう。

そんな中、アサヒビール株式会社では2020年12月に、飲む人も飲まない人もお互いが尊重し合える社会の実現を目指すため、「スマートドリンキング®︎」を提唱。株式会社電通デジタルはこの理念に賛同し、アサヒビールの取り組みをサポートしてきました。こうした経緯を経て、2022年1月にはアサヒビールと電通デジタルによる合弁会社である「スマドリ株式会社」を設立することに。お酒を飲まない/飲めない人に焦点を当て、さまざまな情報発信を行うとともに、お酒を飲まなくても楽しめるバー「SUMADORI-BAR SHIBUYA」を渋谷にオープンさせました。

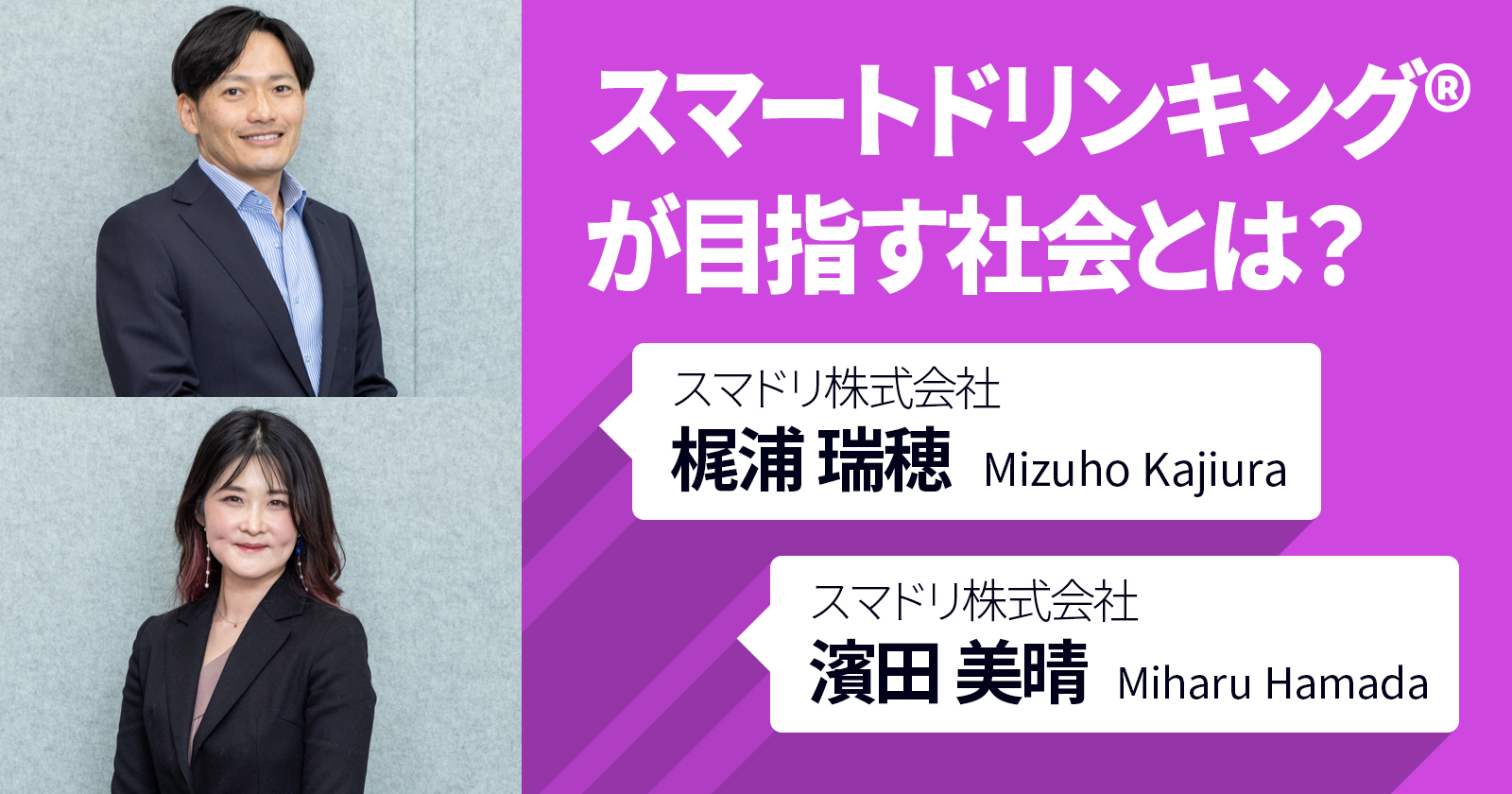

そこで、このたび設立1周年を迎えたスマドリのビジョンや展望について、代表取締役社長の梶浦瑞穂氏、創業メンバーである電通デジタルの濱田美晴氏にインタビューを実施。前編では、「スマートドリンキング®︎」という考え方、新会社設立の背景について伺いました。

お酒を飲む人も飲まない人も互いを尊重し合う「スマートドリンキング®︎」を提唱

Q.スマドリ設立の前段階として、アサヒビールは2020年12月に「スマートドリンキング®︎」を提唱しました。これはどのような考え方でしょうか。

その際、コンセプトとして掲げたのが、海外では既に浸透しつつあった「スマートドリンキング®︎」です。これは、お酒と上手に付き合い、体質や体調に合わせたアルコール度数、好みに応じたフレーバーを選んでいくという考え方。このスタイルを日本に広めれば、お酒を飲む方だけでなく、残りの飲まない/飲めない5,000万人も私たちの顧客になってくれるのではないかと。

そこで2020年12月10日、アサヒビールは「スマートドリンキング宣言」を発信しました。具体的な施策としては、アサヒビールが国内で販売する主なアルコール商品に含まれる純アルコールグラム量をホームページで開示。また、アサヒビールの商品におけるアルコール度数3.5%以下の商品とノンアルコール商品の割合を、2025年までに20%にすることを目指しています。

とはいえ、飲まない/飲めない方をターゲットにした新しい商品・サービスを作ることも必要。ですが、アサヒビールはそもそも酒類メーカーですから、基本的にお酒が好きな社員、お酒を飲む社員が多いんです。そんな中、お会いしたのが、当時電通デジタルからアサヒビールに出向していた濱田さんでした。デジタルを活用したマーケティングなら、新たなターゲットにもアプローチできますし、電通デジタルにはお酒を飲まない社員も多い、というお話も聞きました。そこで「それなら一緒に会社をつくりませんか?」という話になり、「スマートドリンキング宣言」から約1年後、2022年1月にアサヒビールと電通デジタルの合弁会社スマドリを設立する運びになったんです。

新会社設立に込められた「スマートドリンキング®︎」への強い意欲

Q.飲まない/飲めない方々に向けた商品・サービスを作るだけではなく、いきなり会社を起こすというのは思い切ったチャレンジだと思います。アサヒビール内の新規事業ではなく、あえて新会社を設立したのはなぜでしょう。

実は私自身、アサヒビールに出向していたにも関わらず、ビールが飲めないんです。だからこそ、飲まない/飲めない方の気持ちも分かります。アサヒビールとして事業に取り組むメリットも多いですが、社名が表に出すぎると飲まない/飲めない方に向けての商品としてはデメリットも大きいはず。そこで、アサヒビールの冠を外し、なおかつ「ビール」のようにお酒を想起させるワードを避けた社名になりました。

Q.梶浦さんはスマドリ設立時には、アサヒビールの中でどのようなポジションだったのでしょうか。もともと新規事業をつくる部署に在籍していたのですか。

インドネシアは国民の約9割がイスラム教徒なので、お酒を飲まない方がほとんどです。残りの1割はお酒を飲んでもいいのですが、ソーシャルな場では誰も飲まないんです。お酒を好む人はマイノリティで、「こういう世界もあるのか」という発見でしたね。こうした経験があったため、新価値創造推進部に配属されたこともきっかけになり、「飲まない/飲めない方のためにノンアルコールのカテゴリーを広げ、新たなビジネスの柱にしよう」という話がスムーズに立ち上がったのかなと思います。

Q.濱田さんは、どのような経緯でこのプロジェクトに参画したのでしょうか。

Q.アサヒビールでは既にノンアルコールビールを販売していましたし、グループ内にはアサヒ飲料株式会社のように各種飲料水を扱う企業もあります。そういった中で、あえて新しい企業を立ち上げたことは、アサヒビールの中では、どのように受け入れられましたか?

法律上、お酒を飲むことができる国内人口のうち、今や半数以上がお酒を飲まない/飲めないという選択をするようになり、酒類メーカーは大きな事業転換を求められています。そんな中、スマドリは「アサヒビールの新事業部」ではなく、「新しい企業」を立ち上げることで、時流に対応し、さらにビジネスの開拓を進めていこうとしています。後編では、スマドリ創設が社内にもたらした効果、設立1周年を迎えた現在と、今後の展望などについて伺っていきます。

創業約130年の歴史の中で、お酒を好きな人にお酒を売ってきたアサヒビールにとって、お酒を飲まない/飲めない人に向けた事業である「スマドリ」は大きなチャレンジだといいます。このように、電通グループにはこれまでに培った知見やソリューションをもとに、新たな取り組みや事業をサポートする体制が整っています。新規事業やサービスを検討されている企業や団体の方は、お気軽にCONTACTからお問い合わせください。