https://transformation-showcase.com/articles/291/index.html

電通ジャパン「サステナビリティ推進オフィス」、株式会社 電通「電通 Team SDGs」、株式会社電通ライブ が作成・公開した「サステナビリティに配慮したイベントガイドライン(環境編) 」は、イベントの企画・制作・運営におけるサステナビリティ推進を支援するツールです。厳密なマニュアルではなく、関係各社がサステナブルなイベントについて考えるための方針を示していることが特徴で、実行すべきアクションをまとめたチェックリストも、難易度別に項目を分け、ハードルの低いところからクリアしていくことが可能。

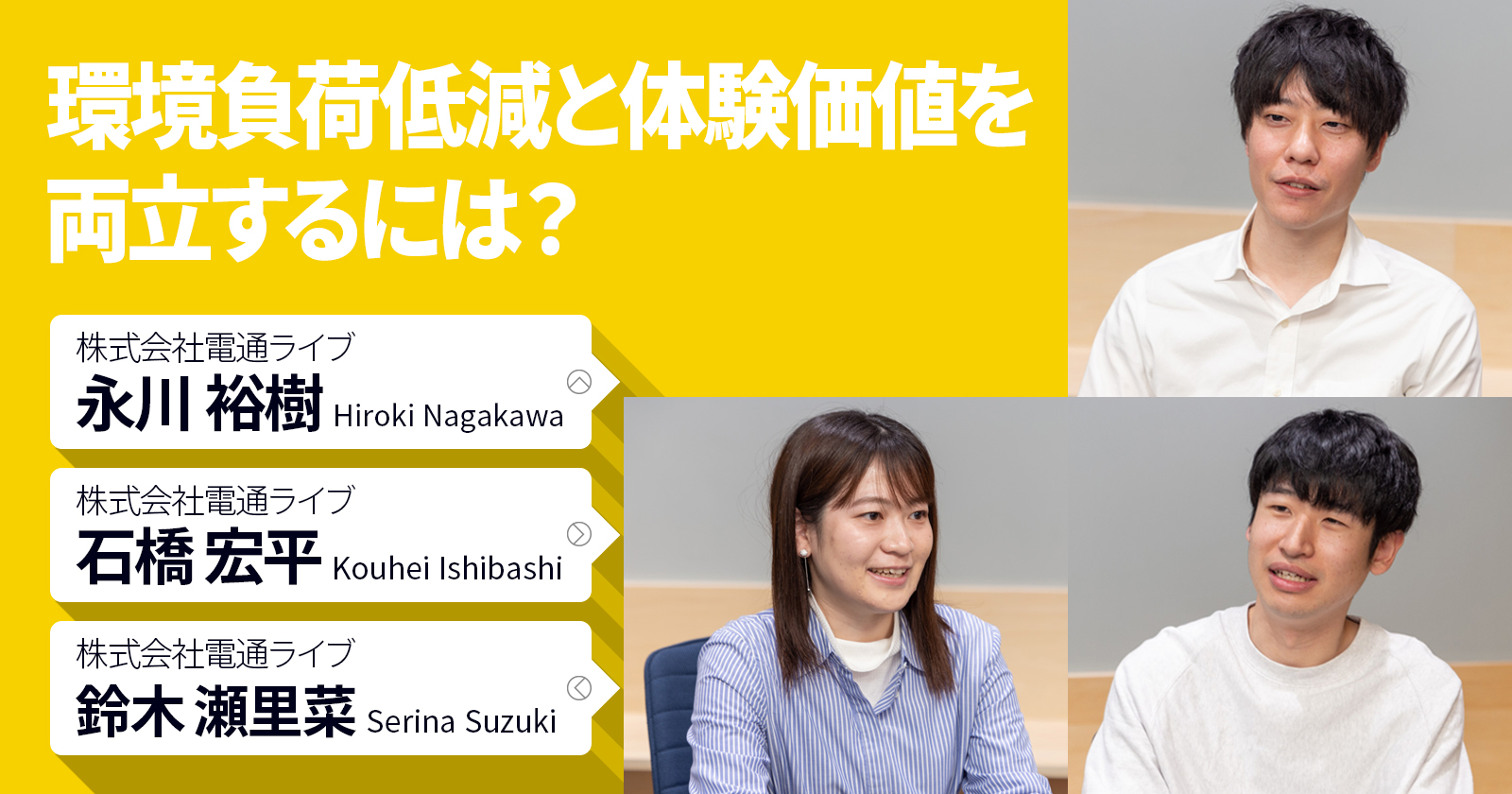

作成に携わった電通ライブの永川裕樹氏、石橋宏平氏、鈴木瀬里菜氏へのインタビュー後編では、ガイドライン活用法や、持続可能なイベントの在り方へと話を深めていきます。

サステナブルなイベント制作のコンサルティング業務も視野に Q.「サステナビリティに配慮したイベントガイドライン(環境編)」を作成した皆さんは、今後このガイドラインを関係各社にどのように活用してほしい、もしくは電通ライブとしてどう発展させたいとお考えでしょうか。

永川: 2点あります。まず、今後はイベント業界に対して、このガイドラインをきっかけとして、サステナビリティの推進を呼び掛けていきたい。例えば、ディスプレイ会社に「環境に優しいマテリアルを積極的に採用しよう」とアプローチしていくなど、さまざまなパートナーに対して、具体的なご提案をしていきたいと思っています。もう1つは、サステナビリティに配慮したイベント制作について、私たちがコンサルティングできるようになりたいと考えています。そして、お客さまへのご提案にもガイドラインの内容を反映していきたいです。

株式会社電通ライブ 永川 裕樹氏 Q.ガイドラインをより充実させるには、例えば「CO2排出量をこれだけ削減できた」というエビデンスをきちんと示したり、電通ライブが環境配慮型素材を用意したりする必要も出てくるのではないでしょうか?

永川: 今後、協力会社と連携しつつ、効果を算出するための方法や、環境負荷を減らす具体的なソリューション提供もしっかり対応していきます。加えて、DEI(ダイバーシティ:社会の多様性、エクイティ:公平性、インクルージョン:包摂性の略称)の視点からもチェックリストを作っていかなければいけないと思っています。「ガイドラインを作ったから終わり」ではなく、幅広い局面で使えるように定期的に見直し、アップデートしていかなければいけないですよね。

リアルかメタバースか。イベントプランニングの未来 Q.環境負荷を考慮すると、イベント来場者への特典をデジタル配布物にするといった案も考えられます。とはいえ、特典は物理的なものとしてもらった方がうれしいという方も多いのではないでしょうか。つまり、「サステナビリティの視点」と「イベントの体験価値」を天秤にかけたときに、何らかのハレーションが起きることも考えられますが、その点についてはいかがでしょうか?

永川: 極論を言えば、環境負荷を低減するにはイベントを開催しないのが一番です。しかし、企業が活動する上でイベントが必要になる局面はあります。今回のガイドラインは、イベントの価値を最大化するためにもサステナビリティに配慮しようという思いで作成しました。クライアントさまに対し、「こういう施策を打つなら、ここは工夫できるのでは?」など、新しい視点でのご提案の幅が広がるのでは、と考えています。

鈴木: 私はサステナブルな取り組みをすることで、イベントの体験価値が下がるというトレードオフにはしたくないと思っています。例えば、来場者への特典も、データでも価値が下がらないものはデジタル化しつつ、実物をもらった方がうれしいグッズに関しては環境に配慮した素材で作るなど、まさに工夫のしどころではないでしょうか。イベントの体験価値を下げずに、できることはたくさんあるはず。そういったご提案をしていきたいです。

株式会社電通ライブ 鈴木 瀬里菜氏 Q.サステナビリティに配慮すると、イベントのプランニングそのものも変わってくるでしょうか。

永川: まずは、従来型イベントの価値を最大限に打ち出しつつ、環境への配慮をしっかり押さえていく。例えば、設営ブースの素材を環境に配慮したものに変えるなど、ネガティブな要素を可能な限り減らしていく、というプランニングはまず必須だと思います。

石橋: 個人的には、リアルイベントは今後もなくなることのないコミュニケーションツールだと思っています。その中でも、「従来型よりも、サステナブルなイベントに行く方がかっこいいよね」という流れを作れるよう取り組みたいですね。そのために、サステナブルなイベントの価値の広め方やアピール方法も同時に考えていく必要があると思っています。

株式会社電通ライブ 石橋 宏平氏 鈴木: サステナビリティを意識することが、「イベント演出を守りの姿勢で行う」とイコールになるとしたら、それもちょっと違うのではないかと個人的には思っています。あらためて環境負荷について見つめ直すことで、イベントそのものの体験価値を維持しつつも改善できる部分はたくさんあるのではないでしょうか。イベントの楽しさは大切にしながら、できるところから実施していきたいと考えています。

Q.クライアントさまのイベント・プロモーション担当の方々も、どこまでサステナビリティに配慮すればいいのか、どういう判断基準で考えたらいいのか分からないと悩まれることもあるのではないかと思います。そういった方々へのアドバイスをお願いします。

永川: サステナビリティや環境負荷低減については、「取り組まなければならないので仕方なくやる」というより、「どうすれば制限のある中で多くの方に楽しんでいただけるか」という視点で、一緒に考えていきたいと思っています。決してネガティブに捉えず、共にチャレンジさせていただきたいです。

石橋: 何か1つでも、まずは取り組んでみることが大事。私たちとしても、ガイドラインをもとに、小さなことから相談していただける環境を作っていきたいです。

鈴木: サステナビリティに配慮した取り組みを付加していくことで、これまでよりお金も手間も掛かるという声もあるのですが、決してマイナスなことだけではなく、プラスになることも多いんです。イベントのたびに毎回作って壊して捨てて……を繰り返すより、再生可能な素材や環境に配慮したマテリアルを使った方が長い目で見るとコストが掛からないことも。また、今後のトレンドを見通せば、サステナブルな視点を持たないイベントはそれだけでレピュテーションを下げてしまうような影響を持つ可能性もあります。ハードルが高いと思わず、小さな一歩から始めていただければと思います。

リアルイベントを最大限サステナビリティに配慮して開催するか、それともメタバース空間でのイベントに切り替え、環境負荷を低減するか。方法はさまざまですが、いずれにしても、イベントの目的、内容、客層などによって、主催者や制作会社はその都度あるべきイベントの形を模索することになるでしょう。その一助となるのが、「サステナビリティに配慮したイベントガイドライン(環境編)」です。今後公開予定の「ダイバーシティ」「安全衛生」に関するガイドラインとあわせて、3本柱でサステナブルなイベントの在り方を考えてみてはいかがでしょうか。

サステナビリティに配慮したイベント企画・制作に興味をお持ちの方は、ぜひCONTACTからお問い合わせください。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。