《この記事は、2022年11月30日「Forbes JAPAN BrandVoice」で公開された記事を一部編集し掲載しています》

国内の約160社で構成される国内電通グループから、ネクスト・クリエーターの目覚ましい仕事を紹介していく連載企画。

今回は株式会社 電通から村上晋太郎氏と岸裕真氏、株式会社 電通クリエーティブX(クロス)から西村保彦氏が登場。Forbes JAPAN web編集長の谷本有香氏が彼らの情熱に触れた。

村上氏と岸氏は、電通に所属。西村氏は、日本初のテレビCMを制作した株式会社電通映画社(1943年設立)が原点となり、電通グループの一翼として数多くの広告を手掛けてきた電通クリエーティブXに所属している。3人の共通点は、テクノロジーを活用してクリエーティブワークに挑んでいるところだ。

クリエーティブ・テクノロジストとして胸を張れる仕事とは

谷本:皆さんは新しい時代を象徴するかのような「クリエーティブ・テクノロジスト」という肩書きをお持ちですね。

村上:簡単に言えば、リサーチャー、プランナー、エンジニアという3つの仕事を行っていくのがクリエーティブ・テクノロジストです。まずはリサーチして面白そうなテクノロジーを見つけ、いろいろな試作を経てストックしておくという段階があります。そして、企業などからさまざまな課題についてのオリエンテーションを受けて、テクノロジーとクリエーティブを掛け合わせた企画を立てます。さらに、エンジニアとしてプログラミングなども実施していきます。

谷本:自己紹介を兼ねて、これまでに皆さんそれぞれが手掛けてこられたお仕事の実例を教えていただけますでしょうか。

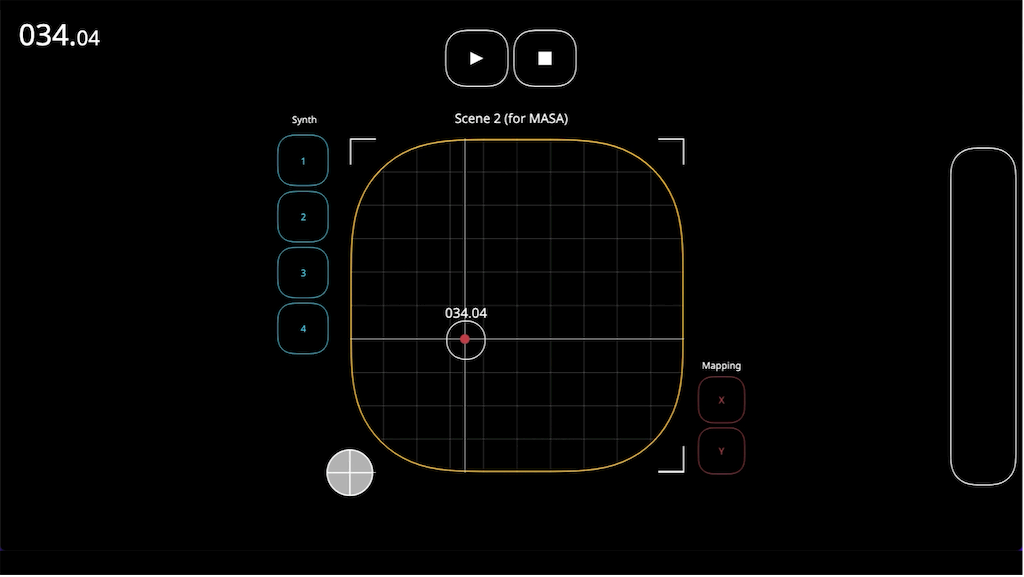

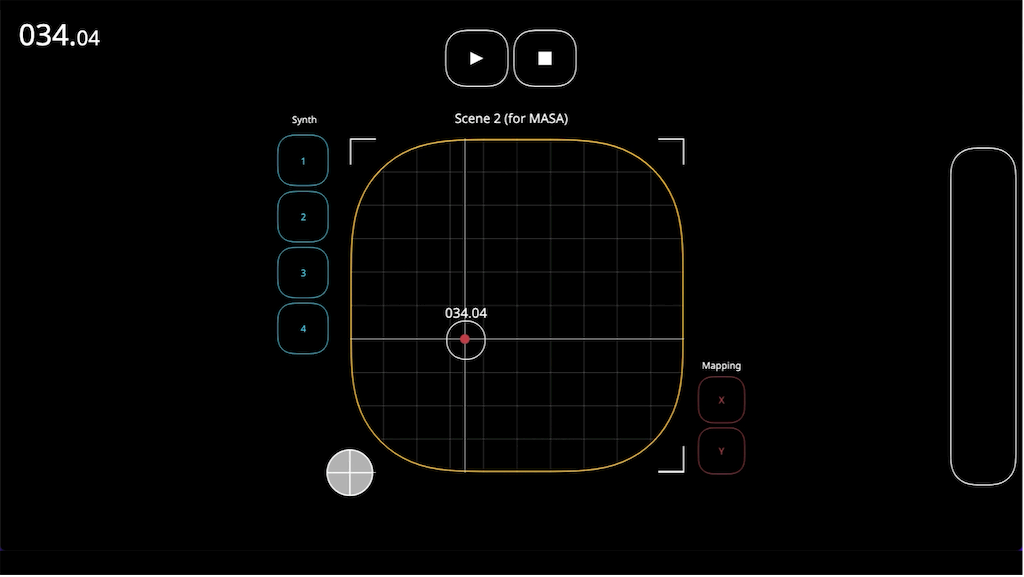

村上:直近で思い入れの深い事例を挙げます。世界最大の広告祭とされている「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」が2022年の6月、3年ぶりにフランスのカンヌで開催されました。

そこで電通がセミナーを行うことになり、普通のスピーチやトークショーではなくデモンストレーションを仕掛けました。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病を抱えながら、目線(アイトラッキング)でコンピューターを操作して楽曲制作やDJ/VJのライブパフォーマンスといった音楽活動を行っているMASA(武藤将胤)さん。フランスのヒップホップグループ「Fonky Familiy」の共同創設者であり、2015年にALSを発症後、2019年にアイトラッキングで作曲したフルアルバムを発表しているPONE(Guilhem Gallart)さん。

彼らと1つのチームを組み、2人の協力を得ながら、目の動きだけで演奏可能なツールを開発し、カンヌの会場とアーティストの拠点を通信回線で結んで、約7分間のライブパフォーマンスを披露しました。

「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」で披露したライブパフォーマンスのデモンストレーション画面

「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」で披露したライブパフォーマンスのデモンストレーション画面谷本:それは、すごいですね。反響はどうでしたか。

村上:ライブパフォーマンス後の会場では3分以上もスタンディングオベーションが続き、「本当に感動した」といった声を掛けていただきました。

この事例では、目しか動かすことができないMASAさんとPONEさんのUX/UIを考えて、2人が遠隔でつながり、共同で演奏するための道具=楽器から作っています。その過程では、本当にいろいろな発見がありましたね。

株式会社 電通 村上 晋太郎氏

株式会社 電通 村上 晋太郎氏谷本:岸さんは、いかがですか。

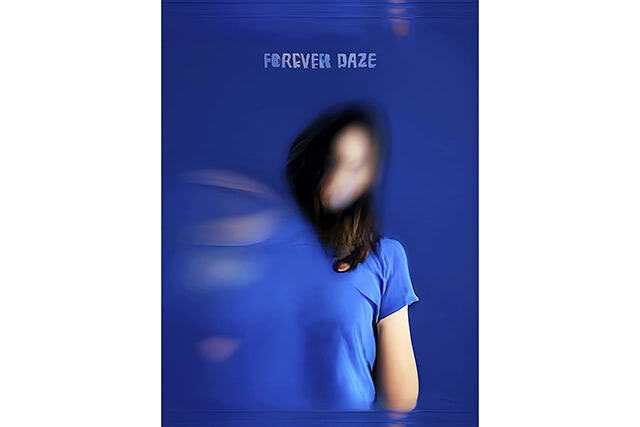

岸:2021年11月23日に発売されたRADWIMPSのアルバム「FOREVER DAZE」にアーティストとして起用していただいて参加しています。15周年を迎えるRADWIMPSの新たな船出にふさわしいビジュアルの制作を依頼され、世界中の人種や性別を超えたさまざまなバックグラウンドをもつ15歳の人々のポートレートを日本のスタジオで撮影し、この企画用に特別に設計したAIプログラムに学習させることで「まだ見ぬ未知の人間の姿、可能性」がテーマの抽象的な肖像画を生成してジャケットのビジュアルに使用していただきました。

この企画に呼んでいただいたそもそものきっかけは、RADWIMPSの野田洋次郎さんが以前から僕のInstagramをフォローしてくださっていて、社外での作家活動をフィードバックすることができた案件だと感じます。

RADWIMPSの「FOREVER DAZE」ジャケット画像

RADWIMPSの「FOREVER DAZE」ジャケット画像谷本:肖像画の元となる15歳の写真、それをコロナ禍にある世界中から集めるのは大変なことだったのではないですか。

岸:個人的な仕事だったら世界中の15歳に声を掛けて写真を撮らせてもらうなんて物理的に難しいのですが、それが電通や制作会社の皆さんのネットワークやキャスティング力があってなんとか実現できました。本当に短期間でクオリティの高い撮影ができた貴重な制作だったと感じています。

株式会社 電通 岸 裕真氏

株式会社 電通 岸 裕真氏谷本:西村さんは、いかがでしょう。

西村:「YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA」という作品になります。

2021年2月、コムアイとオオルタイチによるプロジェクト「YAKUSHIMA TREASURE」が屋久島の原生林でライブパフォーマンスを行いました。その際、Webのブラウザを通してインタラクティブに視聴できる映像作品を手掛けています。

「YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA」キービジュアル

「YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA」キービジュアル 谷本:それは、どのような映像になっていたのでしょうか。

西村:屋久島の原生林の空間、そこに流れている音、そこにいる2人。これらの全てを360°スキャンして、実際には見られない角度から2人を捉えるなど、生のライブを超えたライブ体験を提供しました。視聴者が自身のパソコンのポインタを動かせば、それに連動して白い光が屋久島の原生林の中を移動します。白い光は魂のメタファーです。屋久島の精神世界に魂として入り、他の人の魂と一緒にライブを体験できるのです。

谷本:それは、コロナ禍でライブパフォーマンスが制限されていたアーティストにとって大きな創造の翼になるだけでなく、視聴者にとっては大変な癒しや励ましにもつながったのではないでしょうか。

村上:同じクリエーティブ・テクノロジストとして、見ていて圧倒されましたね。展示空間として仕立てたり、VRで作り込んだりするのではなく、アプリをインストールする必要もなく、URLを開くだけで屋久島の精神世界に放り込まれるわけですから。

西村:技術的にはかなりのチャレンジを試みながら、Webサイトで楽しめる新しい没入体験を実現できたかなと思っています。

株式会社 電通クリエーティブX 西村 保彦氏

株式会社 電通クリエーティブX 西村 保彦氏クリエーティブ・テクノロジストが時代をもっとおもしろくする

谷本:皆さんがテクノロジーを駆使しながら取り組まれている表現は、従来の広告業界で見られてきた表現とは明らかに異なっているものだと思います。それは、本質的にはどこが違っているのでしょうか。

村上:例えば、それは「道具をつくるところからクリエーティブが始まる」というところではないかと思っています。

カンヌでのライブに使う「目線で演奏するツール」をつくったのは、ライブを行うために楽器からつくったのと同じことです。これらの演奏ツールは、「All PlayersTool Lab」というサイトに格納してあり、無償で誰でも自由にダウンロードして使えるようになっています。

他にも映像を作る際には、その映像を作る道具から作ったりします。西村さんの屋久島の事例もそうですね。3D空間をリアルタイムで配信するための道具=屋久島の精神世界を表現するための道具から作っています。

谷本:出来合いの道具を使わない制作スタイルが、過去のいろいろなジャンルの表現者とは異なるスタンスになっているのですね。

そのようにテクノロジーと自身の創造性を大いに活用してアーティストのような他者と共創しながら、より多くの人にしっかりと癒しや励ましを届けているという意味において、皆さんのお仕事は非常に今日的であると感じます。

西村:そうですね。私たちはゴリゴリにテクノロジーを詰め込んだ仕事をしていますが、テクノロジーを使うこと自体が目的ではなく、作ったものがどういう体験を提供できたか、見てくれた人の感情をいかに揺さぶることができたかが重要だと思っています。

谷本:皆さんのアウトプットに触れた人々の体験価値。その価値をいかに上げていくかで勝負しているということですね。

村上:まさにそうです。カンヌのライブパフォーマンスで言えば、私たちはテクノロジーではなく現場で鳴らした音楽そのものを褒められたいと思って準備してきましたから。

西村:エンジニア同士で話をするときには、テクノロジーのことで持ちきりだったりもしますけどね(笑)。みんな、テクノロジーと物を作ることが大好きなんです。楽しくて仕方がない感じです。根っこは、そこにあると思っています。

村上:そこについては、私も激しく同意します(笑)。楽しくないとやっていられないですから。いつも社内ではさまざまなツールの勉強会が行われています。私たちのようなクリエーティブ・テクノロジストが集まるのはもちろんのこと、いろいろな職種の人たちが集まってきていますよね。

岸:アウトプットの間口が広いので、インプットのやりがいもあるという感じではないでしょうか。電通グループという組織は面白いところで、自分が変わった人工知能の使い方を考えたとしても、それが仕事になるチャンスが必ず回ってきたりします。

例えば、私は「記憶喪失になったAI」について個人的に興味があって勝手にプログラミングをしていた時期があります。「何でもできるパーフェクトなAIではなく、不完全なAIってどういうものかな」と考えたのがきっかけです。

ちょうどその頃社内の同期にポカリスエットの企画に参加しないかと誘われ、その記憶喪失AIによって生み出されたイメージを見せたところ「色褪せた記憶」という印象が次の企画によく合うかもしれないという経緯でポカリスエットのCM企画に採用されました。

その時は、空とか学校の机とか恋人の笑顔とか、青春にまつわる写真をたくさん募集して学習させた上で、人工知能の脳神経であるニューロンの一部をあえて切断することで、人間の記憶が部分的に失われながらも脳内にノスタルジックに定着していくような状態のシミュレーションを行いました。

谷本:とても興味深い事例です。あえてAIを人間に近づけてみたわけですね。これまで常にテクノロジーと人間の距離感を考えてこられた皆さんは、今後においてクリエーティブ・テクノロジストが果たすべき役割はどのように深化していくと予測されていますか?

岸:『WIRED』誌の創刊編集長を務めたケビン・ケリーという人がいて、彼は2016年にAIのことを「アーティフィシャル・インテリジェンスではなくてエイリアン・インテリジェンスだ」と紹介しています。

1940年代にアラン・チューリングがAIを提唱したときには「人を模倣する知性」でしたが、現代社会においてはその内実を観察すると「エイリアンの知性」といった方がふさわしいような、人間と異なった発展をしているという考え方です。

今や、AIは携帯電話にも家電にも入っていて多種多様な在り方で人間よりはるかに効率的に役割を果たしていますね。そこで重要視されるのが人を模倣した不気味なマシンというAIに対する思い込みを捨てて、私たちの住む地球・あるいは宇宙とは別の場所に生活するエイリアンのような存在とコラボレートするような時代にどう適合していくかという考え方です。

それは、芸術運動においても、ビジネスにおいてもそう言えるかもしれません。これから先、AIを適切にキュレーションして社会に伝えていくクリエーティブ・テクノロジストの役割は、ますます重要になっていくと考えています。

西村:AI(テクノロジー)と人間は対立するものではなく、共創するものという考え方があります。その共創の中にこそ、新しい時代の生き生きとした感動があります。

村上:そうですね。価値があるものを適切にすくい出し、磨いて、表現に昇華して、テクノロジーと人との感動の接点をつくる。それが、私たちの仕事です。いま、電通グループの中ではクリエーティブ・テクノロジストにもさまざまな専門性をもった人間が増えて多様性が確立されてきました。これから、私たちのアウトプットはさらに面白くなっていくと考えています。

Forbes JAPAN Web 谷本 有香氏

Forbes JAPAN Web 谷本 有香氏技術は進化している。社会は課題に満ちている。

この2つの条件が揃ったとき、人間の創造力はどうなるのだろうか。

人類史上でも稀に見る覚醒が起きると考えるのが、自然だろう。その覚醒の先陣を切るのが村上氏、岸氏、西村氏のようなクリエーティブ・テクノロジストではないだろうか。

事実として、新しい時代の感動を宿した表現の数々が既に生み出されている。新しい時代のビジネスは与えられるものではなく、常に自分で創り出していくもの、つかみ取るものだ。

しかし、そのつかみ取る作業を自社のみで行う必要はない。素晴らしい技術と共に寄り添ってくれるのがクリエーティブ・テクノロジストの面々であり、彼らが所属している電通グループである。

Promoted by Dentsu Group Inc. | text by Kiyoto Kuniryo | photographs by Shuji Goto | edit by Akio Takashiro

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。