2020年から、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、世界中の多くのライブエンターテインメントが動きを止めてしまっていました。そんな中で2021年1月に立ち上げられたのが、世界のエンタメの第一線で活躍するメンバーを集めた、株式会社電通ライブ内プロジェクトチーム「spotlight」です。エンタメの復活や、ニューノーマル時代の新たなスタイルの構築、そして日本から世界へ発信できるクリエーティブの創造など、さまざまなパーパスを掲げています。

チーム内でプロデューサーを務める山田直人氏と金田実里氏に、国内外のメンバーが集まった「spotlight」の強みと、同チームが見据える今後のエンタメビジネスの可能性を聞きました。前編では、「spotlight」立ち上げの経緯と、インターナショナルチームならではのメリットを紹介します。

「逆風」のコロナ禍だからこそ生まれた、新時代のエンタメを切り開くチーム

Q.新たなライブパフォーマンスの創造を目指して立ち上げられた「spotlight」は、国内外の第一線で活躍するメンバーが集結したチームであることが大きな特徴の1つですね。まずは、お2人のこれまでの経歴と、なぜコロナ禍というタイミングでインターナショナルなチームが発足したのかをお聞かせいただけますか?

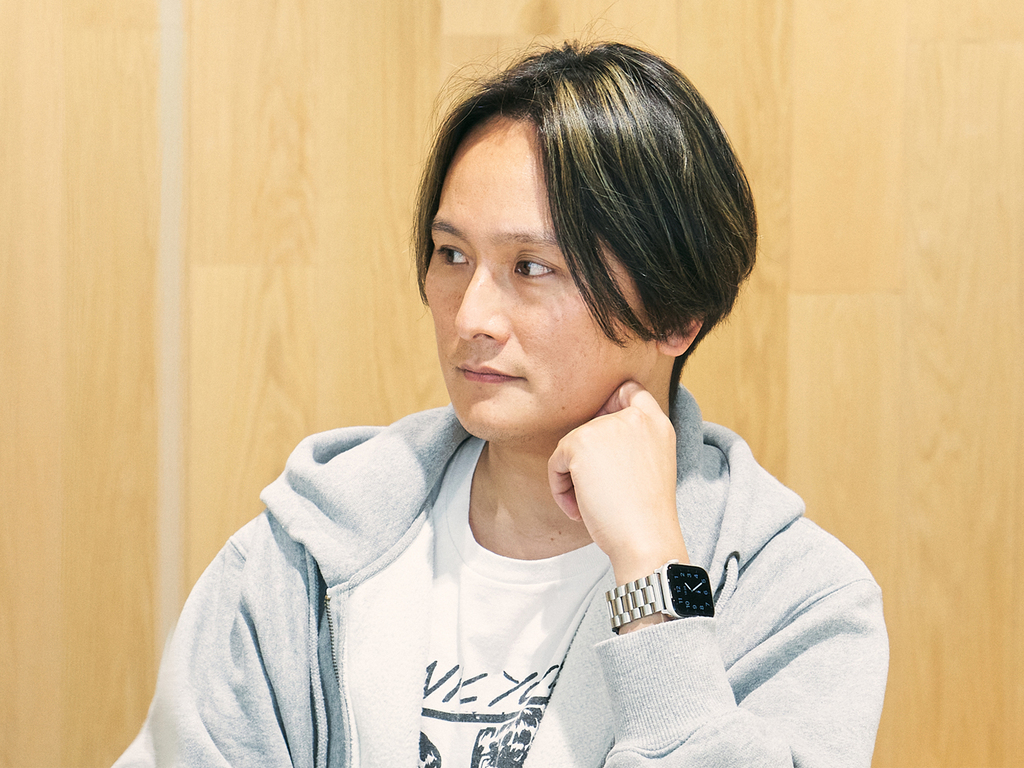

山田:私は2004年に株式会社電通テックに入社後、株式会社 電通のスペース・ブランディング室などイベントやスペースに関わる部門で仕事をしてきました。電通ライブに移ったのは2017年で、以降さまざまなライブエンタメ領域のショーコンテンツやイベントの企画・プロデュースをしてきました。コロナ禍からはオンラインコンテンツやDXなどに取り組むことが増えましたね。

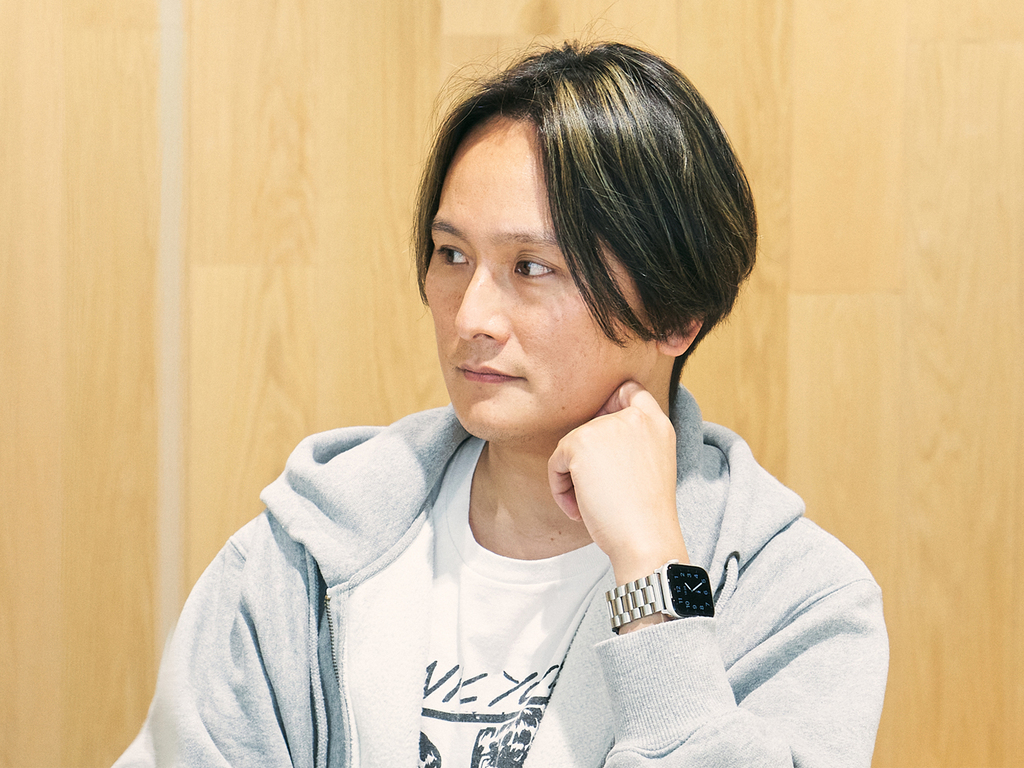

金田:私は2012年に電通テックへ中途入社し、山田と同じチームで仕事をしてきました。その後、ライブや花火大会など大型エンタメ系のコンテンツも、プランニングから制作、実施、運営までトータルに手掛けてきました。

山田:「spotlight」発足のきっかけは、金田と共に担当していたクライアントから受けた、「幅広い客層にアピールするエンタメとして、サーカスのようなコンテンツをやりたい」という思いがけないリクエストです。コミュニティーから、サーカスに明るい人の伝手をたどっていくうちに、現在「spotlight」で空間演出プロデューサーを務める、御厨浩一郎氏と出会いました。さらに彼が、以前、世界的なサーカスエンタメ集団である、シルク・ドゥ・ソレイユのシニアディレクター兼アーティストディレクターを務めていたジェームズ・タナベ氏と親しいということで、一緒にやってみようという話になったんです。

株式会社電通ライブ 山田 直人氏

株式会社電通ライブ 山田 直人氏金田:ジェームズさんらのおかげで、シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーも加わった国内外のパフォーマンス集団を結成し、2016年に最初のエンタメイベントを成功させることができました。さらに2018年にも、日本の人気アーティストも参加する形で新たなショーを構成し、こちらも幸いなことに良い評価をいただきました。その際に、このショーは日本人だけではできなかったと強く感じ、海外の方とチームを組むことの意味を実感しました。

山田:優れた能力と実績のあるメンバーが集まってくれたので、今後もこのメンバーで仕事をしていきたいと思ったのですが、臨時のチームでは、1人ひとりのメンバーの経歴やチームができることを案件ごとに逐一プレゼンしていく必要があり、どうしても稼働が増えてしまう。それなら、しっかりしたプロジェクトチームとして立ち上げてしまおうということになり、「spotlight」が発足したんです。

Q.なるほど。しかし「spotlight」の立ち上げは2021年1月という、まさにコロナ禍の最中。ショーやライブなど、リアルでのエンタメが危機的とも言える状況だったように思います。なぜそうした時期にスタートしたのでしょうか。

山田:当時、自分たちも仕事が減ってしまって、シルク・ドゥ・ソレイユに至っては一時的に解散となっていました。ただそれで意気消沈、というよりは、「このままではもったいない」という思いの方が強かったんです。近いうちに必ず状況は変わるし、社会にも企業活動にもエンタメは欠かせなくなるという確信もありました。そうした時に、直前で動いても間に合わないので、早いうちから知見を得たり、ネットワークを築いたりしておきたいと考えたんです。

またその頃は、電通ライブではイベントのオンライン化などにも取り組んでいたので、ジェームズさんたちと一緒にエンタメのオンライン化なども進めていきたいという話になりました。

金田:不幸中の幸いというか、仕事が減少する中で、新しいものを立ち上げる時間的な余裕がありましたし、会議などのオンライン化が一気に進み、海外チームと距離が縮まったことも大きいですね。それまでは、何かと現地に赴く必要がありましたが、コロナ禍では、オンラインコミュニケーションが普通になりましたから。もちろん、以前からオンラインでも会議をしていましたが、もっと気軽になったというか、定例化したのはコロナ禍以降ですね。

株式会社電通ライブ 金田 実里氏

株式会社電通ライブ 金田 実里氏海外のクリエーターと共創する中で、新たな気付きや可能性が生まれる

Q.エンタメの第一線で活躍する海外のメンバーに参加してもらうには、コロナ禍という状況がプラスに働いたというわけですね。立ち上げ時のきっかけから、日本側のメンバーはお2人が中心になったということですが、他のメンバーはどのように集められたのですか?

山田:立ち上げの際にはどうなるか分からなかったので、大々的に募集するというよりは身近なメンバーに声を掛けていきました。英語が堪能で、海外案件の経験も豊富な者も多かったですね。今後は、若手のメンバーにも入ってもらえたら、と思っています。

Q.確かに、海外とのやりとりが増えるのであれば、英語力も重要ですよね。語学以外でも、海外のクリエーターと仕事をする上で、日本との違いなどで戸惑うことや逆に刺激を受けることなどはありますか?

山田:まず、今の海外チームのメンバーは、日本に強いシンパシーを持ってくれています。特にジェームズさんはマーケターとして日本の市場にも関心が高いので、世界の国々と日本を比較分析したデータなども持っていて、その知識を共有してくれます。驚いたのは、人口や教育水準、富裕層の割合、訪れる観光客数などの要素を基に比較すると、渋谷にはラスベガス並みのエンタメの総本山としてのポテンシャルがあるのだそうです。しかし今のところ、海外のエンタメ都市に匹敵するような施設は決して多くはありません。「なぜ、そうした箱をつくらないんだ?」とジェームズさんに聞かれて以来、自分たちでも考えるようになりましたね。

金田:他に、チームづくりなども非常に学ぶところがあります。例えばシルク・ドゥ・ソレイユとの協業に当たり行ったワークショップでは、最初にクリエーターだけでなく、クライアントやキャストなど、関係者が一堂に集まって、全員が参加してアイデア出しなどを行いました。そうすることで、企画に必要な多種多様なアイデアを集められるだけでなく、ワークショップを通じて、インターナショナルなチームでも打ち解け合うことができました。とりわけ、クライアント側に「一緒につくっていくんだ」という当事者意識を持ってもらえるのは、チーム全体にとって重要だったと思います。

また、ワークショップで出たアイデアや得られた知見は、プロジェクトリーダーのものではなく、参加者みんなのもの、という考え方なんです。そういうスタンスで、業界全体を盛り上げていく姿勢も、壁を感じなくてとてもいいなと思いました。

山田:エンタメに限らず、いろんなクリエーティブの現場で、そうしたワークショップを開いていくのもいいのではと考えています。新しいものを生み出すワークショップをファシリテートするというビジネスにも発展しそうです。

「新たなエンタメショーとしてのサーカスづくり」という、ユニークなプロジェクトに取り組む過程で誕生したチームを元に、コロナ禍という逆境を逆手に取る形で、「spotlight」は立ち上げられました。海外のクリエーターとの交流を通して、日本のエンタメについての気付きや、クリエーティビティが生まれるなど、インターナショナルプロジェクトチームである「spotlight」が持つポテンシャルに期待が高まります。後編では、今後「spotlight」が取り組んでいくエンタメ事業の広がりについて紹介します。

電通グループには、コンサート、スポーツ、アート、プロモーション、企業展示など、さまざまな分野のライブパフォーマンスを手掛けるグループやチームがいます。中でも「spotlight」は海外のエンタメ事情に精通したスペシャリストが集結しています。海外向けや訪日客向けの案件、海外のクリエーティブチームとの共創などに関心のある企業や自治体の方は、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。

https://transformation-showcase.com/articles/319/index.html

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。