株式会社電通デジタルは2023年1月、企業の新規事業創造を総合的に支援する組織「電通デジタルBIRD(バード)」を新設しました(※1)。電通デジタルBIRDが発足した経緯、目的、展望について、電通デジタルBIRD部門長 小浪宏信氏に聞きました。

新規事業創造でも電通デジタルらしい支援を

Q.電通デジタルBIRDの設立経緯をお聞かせください。

小浪:電通デジタルBIRDは、より電通デジタルらしい企業支援をするために生まれたクロスファンクショナル組織です。

2016年の設立以来、電通デジタルはデジタルに関わる幅広い支援を行える会社となりました。近年はDXを軸に、1を10に、10を100にする事業支援を行う一方で、0から1を生み出す新規事業プロジェクトでも数多くのサービスを世に送り出しています。ただ、その実績と強みを明確には打ち出せていませんでした。

電通デジタルにも、新規事業創造の領域で明確な強みを持ち、それを対外的に発信できる組織が必要ではないか。

そうした課題意識のもと、電通デジタルBIRDは発足しました。0から1を生み出す新規事業創造・事業変革をコア領域として、積極的に取り組んでいきたいと考えています。

2016年の設立以来、電通デジタルはデジタルに関わる幅広い支援を行える会社となりました。近年はDXを軸に、1を10に、10を100にする事業支援を行う一方で、0から1を生み出す新規事業プロジェクトでも数多くのサービスを世に送り出しています。ただ、その実績と強みを明確には打ち出せていませんでした。

電通デジタルにも、新規事業創造の領域で明確な強みを持ち、それを対外的に発信できる組織が必要ではないか。

そうした課題意識のもと、電通デジタルBIRDは発足しました。0から1を生み出す新規事業創造・事業変革をコア領域として、積極的に取り組んでいきたいと考えています。

Q.電通デジタルらしい企業支援とは?

小浪:「構想を練るだけでなく、実践して成果を上げる」「多様な人材が、互いに敬意を持って1つのチームで協働する」「クライアントの皆さまに、誠意をもって寄り添う」。仕事に対するこうした姿勢を「電通デジタルらしい」カルチャーと捉えています。

Q.「BIRD」の由来は?

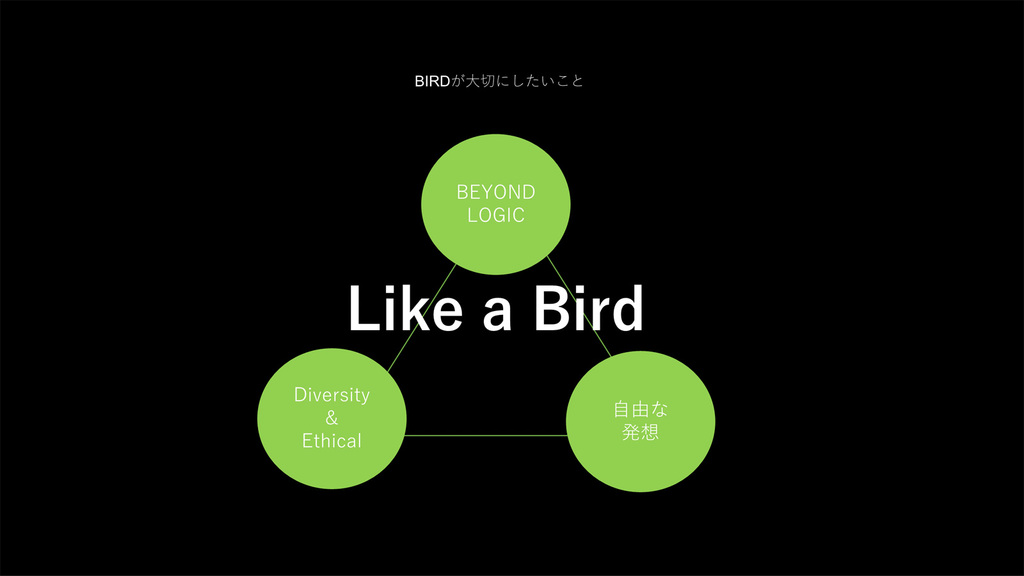

小浪:頭文字をつなげた略語ではなく、純粋に「鳥」という意味から命名しました。平和をもたらす鳥。さまざまな特徴を持つ多様な鳥。大空を自由に飛び、まだ見ぬ土地に旅立つ希望の象徴である鳥。そのイメージに、イノベーティブな取り組みで新たな価値を生み出し、ビジネスを通じてBetter Worldを実現したいという、われわれの思いを重ねました。

電通デジタルBIRDが大事にしたいこと

Q.「ビジネスを通じてBetter Worldを実現する」とは、どういうことでしょうか?

小浪:理想論ではなく、企業支援を通して、ビジネスとして地に足着けた方法でBetter Worldを実現していく。それがわれわれの目指す姿です。

このミッションを果たすために、大事にしていることが3つあります。「BEYOND LOGIC」「Diversity & Ethical」「自由な発想」です。特に「BEYOND LOGIC」は、「人の気持ちが動く、心地良いビジネスを」という言葉を添えて、電通デジタルBIRDのスローガンにしています。

このミッションを果たすために、大事にしていることが3つあります。「BEYOND LOGIC」「Diversity & Ethical」「自由な発想」です。特に「BEYOND LOGIC」は、「人の気持ちが動く、心地良いビジネスを」という言葉を添えて、電通デジタルBIRDのスローガンにしています。

小浪:これは、ロジックを軽視する言葉ではありません。組織的な経営判断を行う際にロジックが必要な場面も多々あるかと思います。一方で、ロジックだけでは、人の心を動かすことはできません。人の心を動かし、満足させるサービス作りを実現するためには、自由な発想によるクリエーティビティが必要です。そういった強い確信の下に、より良いビジネスでBetter Worldを目指したいと考えています。

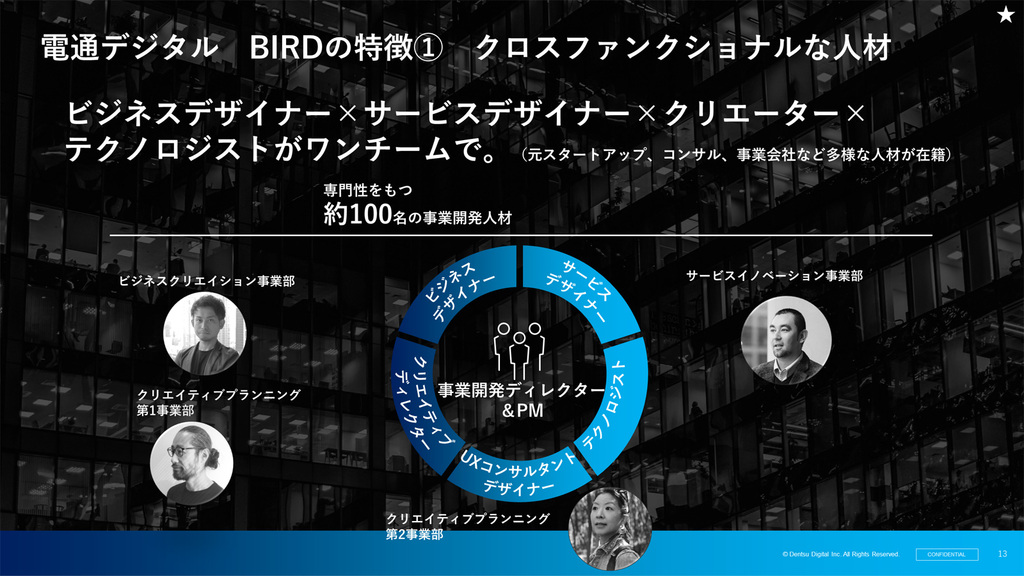

社内の専門家を結集したクロスファンクショナル組織

Q.組織的な特長を教えてください。

小浪:電通デジタルBIRDは、クロスファンクショナルな組織です。ビジネスコンサルタント、ビジネス/サービス/UXデザイナー、クリエイティブディレクター、ITコンサルタント、データサイエンティストなど、社内の複数の部門から、さまざまな専門性や知見を持った専門家を結集した1つのチームとして、企業の新規事業創造や事業変革に寄り添います。

電通デジタルBIRD自体は新たな組織ではありますが、DXへの取り組み、新規事業構想、立ち上げ支援に関しては、従来の部門において豊富な実績を持っているメンバーが結集しています。これまで積み上げてきた経験を武器に、多様な専門性を持ったプロフェッショナルにより、ワンストップで支援できる体制が整いました。

電通デジタルBIRD自体は新たな組織ではありますが、DXへの取り組み、新規事業構想、立ち上げ支援に関しては、従来の部門において豊富な実績を持っているメンバーが結集しています。これまで積み上げてきた経験を武器に、多様な専門性を持ったプロフェッショナルにより、ワンストップで支援できる体制が整いました。

Web3.0技術で社会課題を解決したい

Q.電通デジタルBIRDの強みは?

小浪:1つは、Web3.0技術などを背景にした新規事業支援、並びに社会課題の解決です。

ブロックチェーン、NFT、メタバースなどのWeb3.0技術に関しては、自らの体験や研究を通して知見とノウハウを蓄積しています。また、一般的なWebサービスだけでなく、IoTを活用したサービス開発のご支援についても、実績を上げてきました。

昨年12月には、Web3.0のスタートアップ株式会社 UPBONDと業務提携し(※2)、「Web3.0の社会実装」をテーマに取り組みを始めるなど、これまでのアプローチでは解決困難だった社会課題やビジネス課題の解決に活用する方法を模索しています。

もう1つは、「事業が自走できるようになるまで寄り添う、きめ細やかな伴走力」です。

構想やローンチだけでなく、事業を軌道に乗せ、生活者に受け入れられ、顧客を増やし、事業が自走化するまで支援する。設立以来それが当たり前だと思って取り組んできましたが、ここ数年、そうした伴走力がわれわれの大きな強みであると認識するようになりました。

ブロックチェーン、NFT、メタバースなどのWeb3.0技術に関しては、自らの体験や研究を通して知見とノウハウを蓄積しています。また、一般的なWebサービスだけでなく、IoTを活用したサービス開発のご支援についても、実績を上げてきました。

昨年12月には、Web3.0のスタートアップ株式会社 UPBONDと業務提携し(※2)、「Web3.0の社会実装」をテーマに取り組みを始めるなど、これまでのアプローチでは解決困難だった社会課題やビジネス課題の解決に活用する方法を模索しています。

もう1つは、「事業が自走できるようになるまで寄り添う、きめ細やかな伴走力」です。

構想やローンチだけでなく、事業を軌道に乗せ、生活者に受け入れられ、顧客を増やし、事業が自走化するまで支援する。設立以来それが当たり前だと思って取り組んできましたが、ここ数年、そうした伴走力がわれわれの大きな強みであると認識するようになりました。

Q.具体的な支援先として、どのような悩みや課題を抱えているケースを想定していますか?

小浪:1つは、トップダウンで新規事業のテーマだけが決まっているが、そこから何をどのように進めればいいのか、お困りのケースです。今であれば、Web3.0のような次世代技術を使った新規事業開発というミッションを与えられている担当者の方もいらっしゃるのではないかと思います。そうした企業に対しては、事業構想から事業戦略企画、顧客基点のサービス・プロダクト開発まで、一気通貫で支援することができます。

もう1つは、既存コア事業の変革プロジェクトが難航しているケースです。他社に依頼したものの、満足な成果が上げられていない場合も多く見られます。

日本の大企業における新規事業や事業変革には、企業風土や組織構造、人材育成などに起因する独特の難しさがあります。電通デジタルの真骨頂は、日本を代表する企業のプロジェクトで培ってきたきめ細やかな調整力とプロジェクトマネジメントです。企業が持つ独自のアセット、強み、良さを生かしながら、構想から遂行まで、1社で円滑にプロジェクトを進めます。他の会社でうまくいかなかったという実感があれば、あらためてお声掛けいただければと思っています。

もう1つは、既存コア事業の変革プロジェクトが難航しているケースです。他社に依頼したものの、満足な成果が上げられていない場合も多く見られます。

日本の大企業における新規事業や事業変革には、企業風土や組織構造、人材育成などに起因する独特の難しさがあります。電通デジタルの真骨頂は、日本を代表する企業のプロジェクトで培ってきたきめ細やかな調整力とプロジェクトマネジメントです。企業が持つ独自のアセット、強み、良さを生かしながら、構想から遂行まで、1社で円滑にプロジェクトを進めます。他の会社でうまくいかなかったという実感があれば、あらためてお声掛けいただければと思っています。

顧客基点で自走化まで伴走する

Q.最後に、電通デジタルBIRDに依頼したいと考えている企業の担当者に向けて、メッセージをお願いします。

小浪:これからのDXは、企業の在り方を変えるほどの本質的な変革が必要です。そのために乗り越えるべき課題は企業によって異なり、特定のフレームワークで正解が導き出せるような、単純なものではありません。

先端テクノロジーを活用しながら、ワクワクする体験が生み出されるサービスとして落とし込むためには、社内のサイロ化した組織を横断して、プロジェクトを推進する必要があります。しかし、日本的経営が浸透している組織が、自社だけでやり切るのは非常に困難です。ただ、その困難さ故に、プロジェクトの遂行自体が目的化し、顧客が置き去りになってしまっては本末転倒です。

クリエーティビティをもって顧客基点でのサービス品質を維持しながら、社内外の組織的な合意を取り付けつつ、事業の構想・ローンチから自走化まで伴走できるのは、われわれの大きな強みです。本質的な企業変革を一緒に成し遂げる事業成長パートナーとして、ぜひ選んでいただきたいと思っています。

先端テクノロジーを活用しながら、ワクワクする体験が生み出されるサービスとして落とし込むためには、社内のサイロ化した組織を横断して、プロジェクトを推進する必要があります。しかし、日本的経営が浸透している組織が、自社だけでやり切るのは非常に困難です。ただ、その困難さ故に、プロジェクトの遂行自体が目的化し、顧客が置き去りになってしまっては本末転倒です。

クリエーティビティをもって顧客基点でのサービス品質を維持しながら、社内外の組織的な合意を取り付けつつ、事業の構想・ローンチから自走化まで伴走できるのは、われわれの大きな強みです。本質的な企業変革を一緒に成し遂げる事業成長パートナーとして、ぜひ選んでいただきたいと思っています。

本文で取り扱った話題以外でも、下記のような疑問や課題、ニーズをお持ちであればお気軽にCONTACTよりお問い合わせください。

※1 "クリエイティビティとテクノロジーで未来のイノベーションを創造する組織「電通デジタルBIRD」を新設". 電通デジタル(2023年1月12日)2023年3月6日閲覧。

※2 "Polygonを活用したサービス開発支援に向けWeb3.0スタートアップのUPBONDと業務提携". 電通デジタル(2022年12月20日)2023年3月6日閲覧。