新規事業や新サービスの立ち上げ後、思ったような成果が出ないと悩んではいないでしょうか?あるいは、現在、行っているマーケティングは、本当に集客や売り上げにヒットしているでしょうか?そうした伸び悩みの原因を探るためにはデータ分析が欠かせませんが、ただ「数字を追うこと」だけに終始してしまっている企業も多いかもしれません。

データ分析をマーケティングに生かすには、ユーザーの行動や本質的な欲求をデータから読み取るプロの目が必要なのです。そこで今回はユーザー行動分析のプロ「グロースコンサルタント」である、株式会社電通デジタル グロースコンサルティング事業部の大橋誠也氏にインタビューを実施。グロースコンサルタントの役割やユーザー体験を優先した事業成長の目指し方について、前編と後編の2回に分けて聞いていきます。

グロースコンサルタントはサービスの成長を支援する伴走者

Q.電通デジタル グロースコンサルティング事業部に所属するまでの、大橋さんの経歴を教えてください。

大橋:所属する会社としては、電通デジタルが4社目です。1社目はITエンジニア、2社目はインターネット専門の広告代理店でした。その頃はちょうど、市場がフィーチャーフォンからスマートフォンに移り変わる過渡期で、デバイスの変化に伴いユーザー体験がどう変わるかといったところに、マーケティング目線で携わりました。3社目はオンラインゲームを作る事業会社で、新規プロダクトの開発チームにジョイン。プロダクトは何とかリリースしましたが、後に頓挫してしまい、思惑がユーザーにきちんと伝わらなければサービスを発展させていくのは難しいと痛感したんです。

ここまでの経験を経て、マーケティングとプロダクト両方の経験を生かせる仕事を探していたときに、電通グループで「電通グロースハックプロジェクト」を立ち上げるという話を聞き、入社を希望しました。現在、所属している電通デジタルのグロースコンサルティング事業部の主な活動は、サービスの集客や売り上げをグロース(成長・伸びしろ)と捉え、全方位的に支援することです。サービスの立ち上げはもちろん、立ち上げたもののあまりうまく回っていない、次のフェーズを目指したいけど伸び悩みが続いている……など、クライアントのさまざまな課題を吸い上げ、グロースできる方法を一緒に探していきます。

Q.デジタル系のサービスや事業開発の領域では、「グロースコンサルタント」という役割が浸透しているのでしょうか?

大橋:海外ではマーケティングの中でグロースの領域だけを切り離し、専門的に扱うやり方が一般化されています。日本ではまだ浸透しておらず、プロジェクトマネージャーやプロダクトリーダーがその役割を担っている印象ですね。

実際に、どのような支援を行っているのかというと、私たちが扱う業種・分野は幅広く、案件に携わる期間もクライアントによって異なります。「生命保険のWeb見積りの問い合わせ件数を増やしたい」「ゲーム投稿メディアのユーザーからの投稿数を増やしたい」など、課題の解決に向けて短期的に携わることもあれば、中古車の売却サービスの立ち上げからグロースまで1年半かけて伴走した例も。オウンドメディアのPVを上げることがマネタイズにつながるのであれば、集客支援の方法を提案することもあります。

当然ながら、全てをグロースコンサルティング事業部だけで回すわけでなく、他部署と連携して取り組むことも多いですね。KPI、KGI設定をこちらで行い、その後はマーケティングチームに主幹を移すなど、社内のリソースを活用できるのは、電通デジタルという組織の強みではないでしょうか。

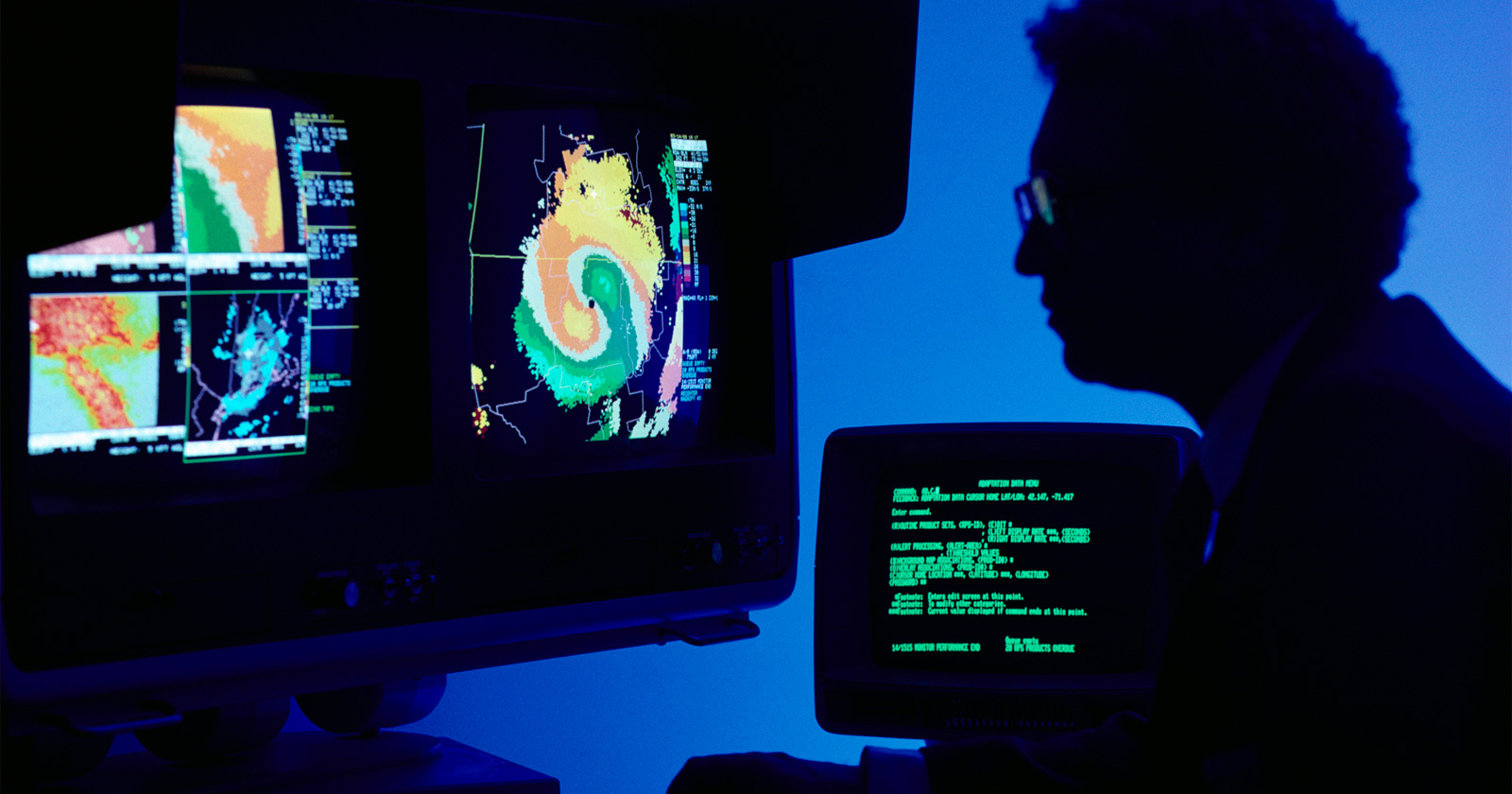

データを俯瞰的に観察しユーザーの「本音」を捉える

Q.広告やブランディングによる認知拡大ではなく、サービス全体を成長させたいときに伴走してくれるのがグロースコンサルタントということですね。「Web見積りの問い合わせ件数を増やしたい」などは、シンプルな課題ではあるものの、誰に相談するのが正解か悩む領域かもしれません。

大橋:まさに、誰に相談すればいいか分からないというところで悩まれているクライアントが多いですね。ターゲットやサービス体験をどれだけ綿密に設計しても、全てが線でつながっていくことはまずありません。ユーザーが思わぬ挙動を見せることも多々あるわけです。当初設計とのズレを定量的・定性的に観察し、「ユーザーが真に求めているのはこういうサービスかもしれない」と見当を付けて、グロースのポイントを提案するのが私たちの得意とするところです。

例えば「サービスの会員数が増えない」という課題について、なぜそうなっているのか、細かく因数分解していくと、解決の糸口が見えることがあります。「問い合わせをいただいたものの、電話対応をミスして成約しなかった」といった小さなことを含めて、どこに伸び悩みの原因があるか整理整頓するところから介入していきます。

Q.大橋さんが自分の強みを発揮しやすいと感じるのは、どのような案件でしょうか。

大橋:2つありまして、1つは動ける範囲が広いこと。「何をしたらいいか分からないけど手伝ってくれない?」「困っているんだけど助けてくれない?」くらいざっくりとした感じで依頼してくださる方がありがたいですね。任せられる範囲をあらかじめ決められてしまうと、かえって動きにくくなることもあります。

もう1つは、サービスにビジョンがあること。「こういうことをやりたいけど、成果につなげる方法が分からなくて困っている」というように、明確な目標やゴールがある方が、伸び悩みの原因を探りやすいです。

Q.立ち上げ後、伸び悩んでいるサービスに共通する「原因」はあるのでしょうか。数多くのグロースハックに携わってきたプロとして、アドバイスできることがあれば教えてください。

大橋:集客や売り上げを増やしたいと思うと、どうしても「数」に重点を置きがちです。どのくらいダウンロードされたか、日々の推移はどうか、滞在時間はどうか、などですね。ところが、まず見直すべきは、ユーザーの行動なんです。一度、数を切り離し、サービス上でユーザーがどのような行動をしているか見直してみると、さまざまな課題が見えてくると思います。

私は、市場的にキャズムの壁を超えていこうといったフェーズからが、マーケティングの出番だと思っているんです。ユーザー数で言うと、月200人に満たないフェーズから、500人、1000人と増えていく段階を主戦場と考えています。ただ、相談いただくサービスの中には、どう考えても、現状以上の伸びが見込めないものもあります。そのような場合は、予算と優先度をセットで見直すこともありますね。「一旦マーケティング予算を10分の1に落とし、しばらく、プロダクト開発に注力しませんか」といった具合です。予算の無駄な消費を食い止め、計画を抜本から変えることで、将来的なグロースにつながることもあります。

ユーザーの行動を分析することで、事業やサービスの課題を見出し、成長を促すアプローチ。この手法を持って、グロースの領域を専門的に扱うグロースコンサルタントは、事業会社を中心に広まりつつありますが、まだ日本では途上段階と言います。そんなまだ馴染みのないグロースコンサルタントですが、実際にどのように事業やサービスと伴走して成長を促してくれるのでしょうか。続く後編では、グロースコンサルタントの役割について、より深く語ってもらいました。