生活者の約4割が、企業のカーボンニュートラルの取り組みによる「追加コスト負担」を許容

電通ジャパンネットワーク(本社:東京都港区、社長執行役員CEO:榑谷 典洋)においてグループ横断でサステナビリティに関するプロジェクトを推進する「サステナビリティ推進オフィス」および「電通 Team SDGs」は、全国10~70代の男女計1,400名を対象に、2022年1月28〜30日に第6回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」(以下「本調査」)を実施しました(※1)。なお、本調査は2021年4月の第1回調査より、継続的に実施・発表しているものです。

本調査では、「カーボンニュートラル」に対する国内の生活者意識の変化について、2020年12月に経済産業省が発表した「グリーン成長戦略」の14の重点分野を含む多様な観点から調査・分析を行いました。これまで継続して調査してきた項目に加え、今回は新たに、カーボンニュートラルへの配慮とその費用負担のどちらを重視するかについても調査対象としています。

調査結果のポイント

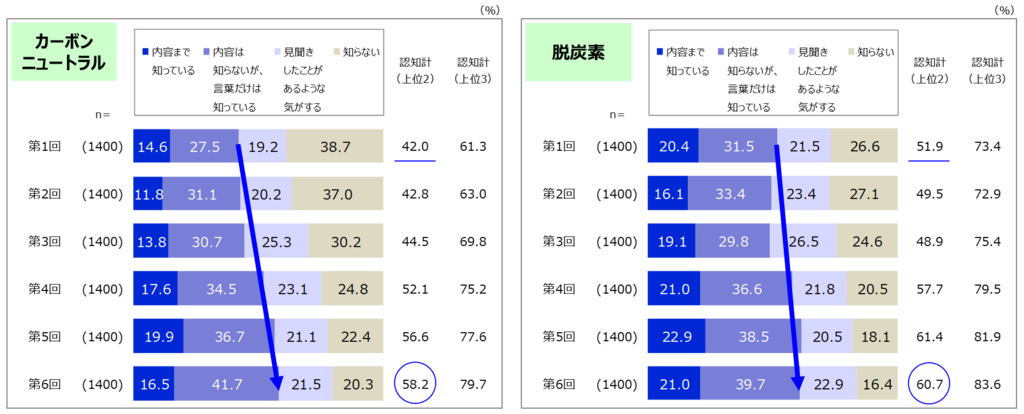

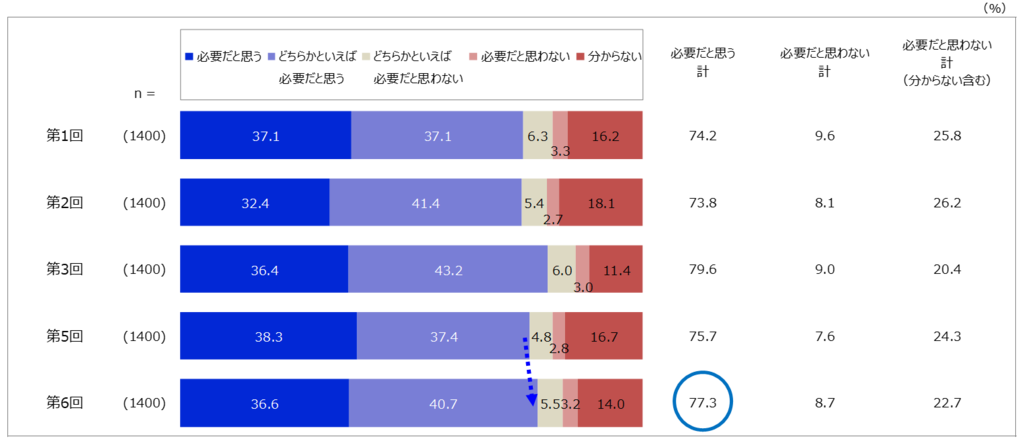

1.「カーボンニュートラル」の認知(※2)は全体で58.2%(前回[※3]から+1.6pt)で、第1回調査以来、順調に上昇。また、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの必要性は、77.3%の生活者が感じている(前回から+1.6pt)。

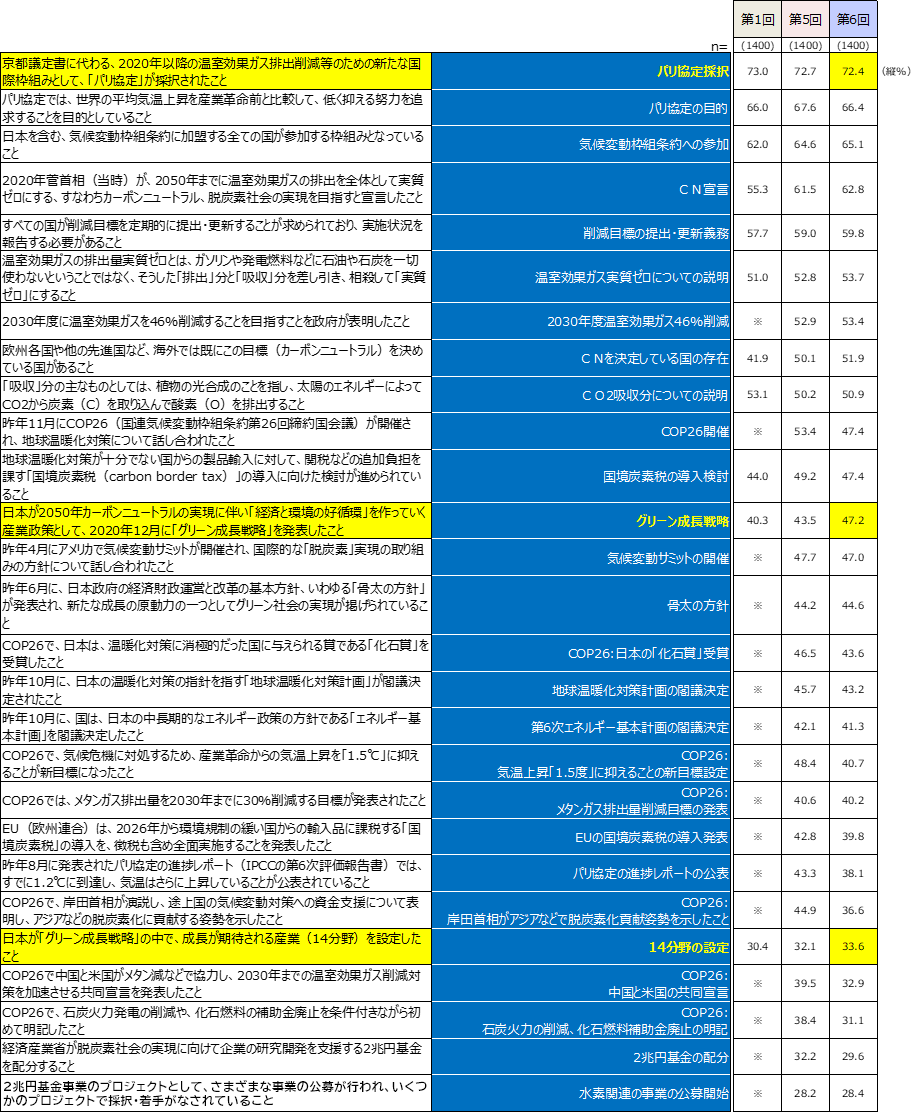

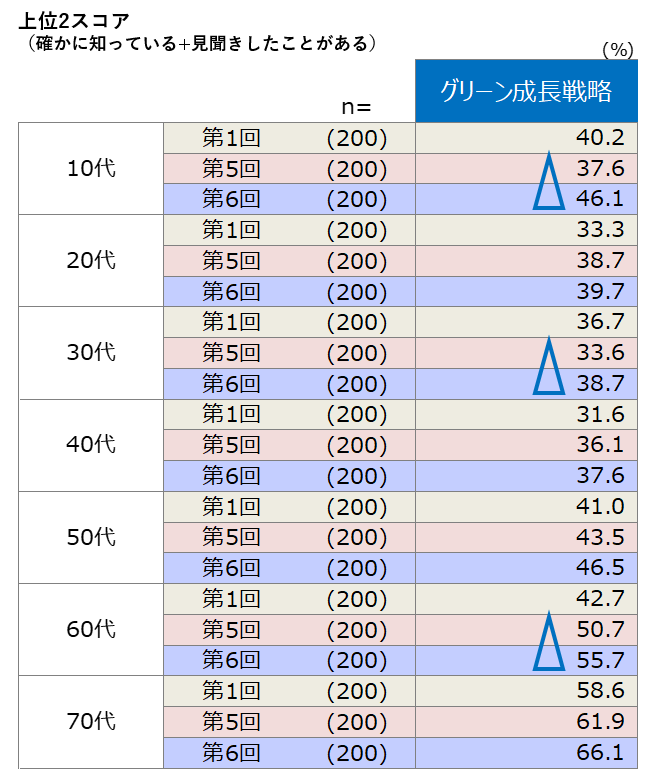

2.カーボンニュートラルに関する項目ごとの認知(※4)を見ると、「パリ協定」がトップで第1回調査から継続して約7割を維持。「グリーン成長戦略」は約5割まで認知を伸ばした(第1回40.3%→第5回43.5%→第6回47.2%)一方で、グリーン成長戦略の中で設定された「14分野」は約3割。

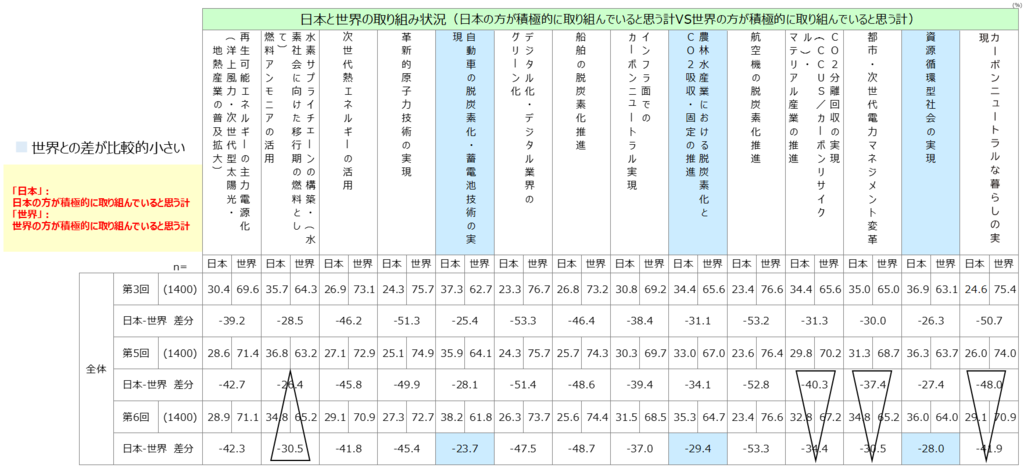

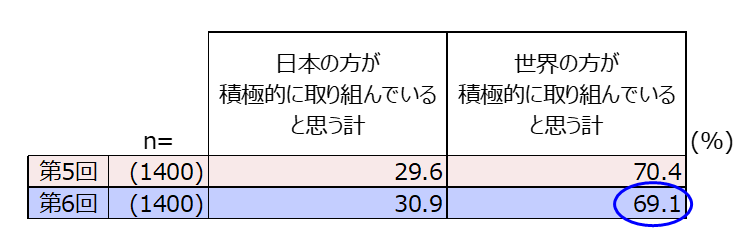

3.カーボンニュートラルの実現に向けた各取り組みの実施状況について、世界と日本の差が比較的小さい取り組みは、順に「自動車の脱炭素化・蓄電池技術の実現」「資源循環型社会の実現」「農林水産業における脱炭素化とCO2吸収・固定の推進」。聴取した取り組みの平均では、69.1%が「日本よりも世界の方が積極的に取り組んでいる」と捉え、前回調査と大きな傾向の変化は見られない。

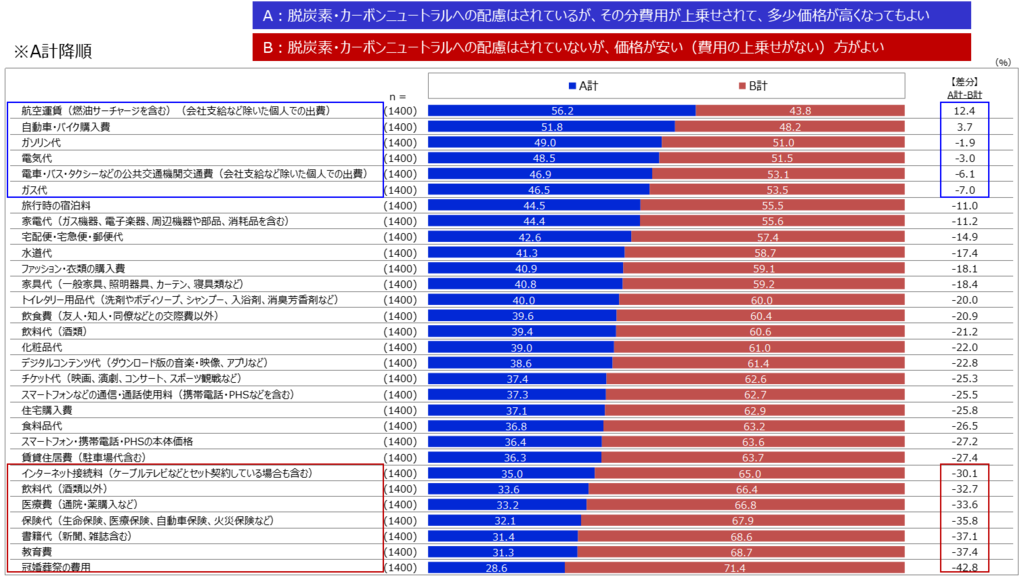

4.回答内容から、「カーボンニュートラル配慮による追加コスト許容層」と「カーボンニュートラル配慮よりも価格の安さを求める層」に大別すると、その構成比率は、39.9%と60.1%。前者は、情報感度、波及力が高くカーボンニュートラルに対する理解や必要性意識が高い。後者は子育て層が多く、カーボンニュートラルへの一定の理解はありつつもコストの安さを重視。

5.企業のカーボンニュートラルの取り組みによる追加コストの許容要因を、費目別・年代別に見ると、10~30代では「ポイント還元」が1位になる費目が多く、追加コスト許容の大きな要因になっている。

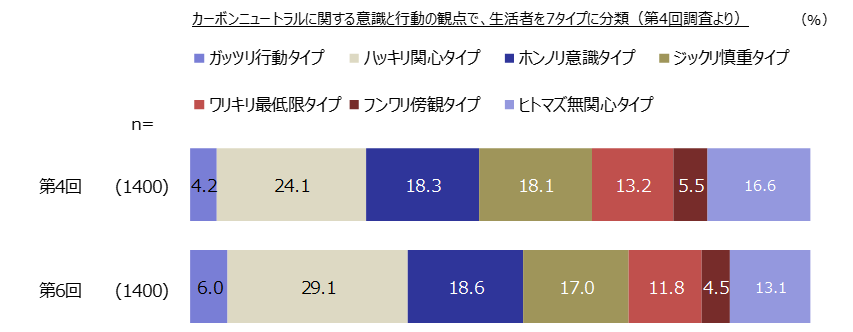

6.「ゼロカーボンアクション30の実施動向」と「価格負担意識」によるタイプ別分析では、カーボンニュートラルの実現に向けて貢献度が高い層のボリュームが増加。

各ポイントの詳細

1.「カーボンニュートラル」の認知は全体で58.2%(前回調査から+1.6pt)で、第1回調査以来、順調に上昇。また、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの必要性は、77.3%の生活者が感じている(前回調査から+1.6pt)。

カーボンニュートラルの認知について

- カーボンニュートラルを「内容まで知っている」または「内容は知らないが、言葉だけは知っている」生活者の合計は58.2%であったが、「内容まで知っている」のは16.5%で、引き続き内容理解の浸透は課題と言える。

- 第1回に比べ、「脱炭素」と「カーボンニュートラル」の認知差は縮小した。(第1回:差9.9pt→第6回:差2.5pt)

カーボンニュートラルに向けた取り組みの必要性について

- 「カーボンニュートラル」の実現に向けた取り組みの必要性は、77.3%の生活者が感じており、前回調査から1.6pt上昇した。【図表2】

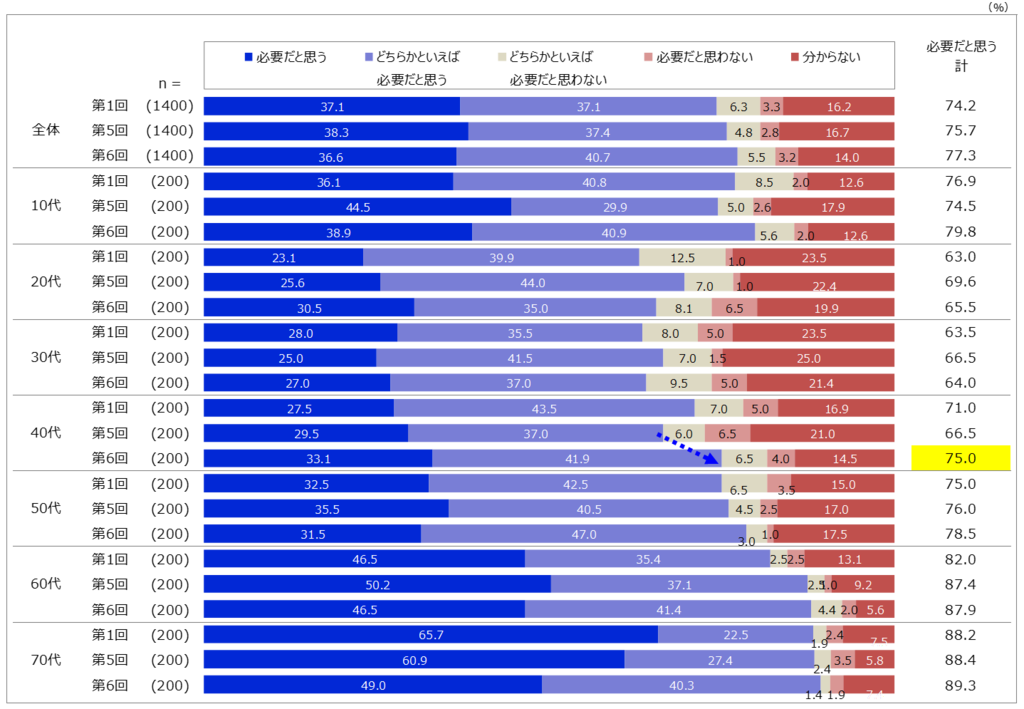

- これを年代別に見ると、特に40代で「必要だと思う」が上昇した(第5回66.5%→第6回75.0%)。【図表3】

2.カーボンニュートラルに関する項目ごとに認知率を見ると、「パリ協定」がトップで第1回調査から継続して約7割を維持。「グリーン成長戦略」は約5割まで認知を伸ばした(第1回40.3%→第5回43.5%→第6回47.2%)一方で、グリーン成長戦略の中で設定された「14分野」は約3割。

- 「グリーン成長戦略」の認知を年代別に見ると、10代が46.1%で、前回からの上昇が最も大きかった(+ 8.5pt)。

3.カーボンニュートラルの実現に向けた各取り組みの実施状況について、世界と日本の差が比較的小さい取り組みは、順に「自動車の脱炭素化・蓄電池技術の実現」「資源循環型社会の実現」「農林水産業における脱炭素化とCO2吸収・固定の推進」。聴取した取り組みの平均では、69.1%が「日本よりも世界の方が積極的に取り組んでいる」と捉え、前回調査と大きな傾向の変化は見られない。

- カーボンニュートラルの実現に向けた各取り組みの実施状況について、世界と日本の差が比較的小さい取り組みは、順に「自動車の脱炭素化・蓄電池技術の実現」「資源循環型社会の実現」「農林水産業における脱炭素化とCO2吸収・固定の推進」。前回より世界との差が縮小した取り組みは、順に「都市・次世代電力マネジメント変革」「カーボンニュートラルな暮らしの実現」「CO2分離回収の実現(CCUS /カーボンリサイクル)・マテリアル産業の推進」。

- カーボンニュートラルの実現に向けた実施状況について、聴取した取り組みの平均では、69.1%が「日本よりも世界の方が積極的に取り組んでいる」と捉え、前回調査と大きな傾向の変化は見られない。

4.回答内容から、「カーボンニュートラル配慮による追加コスト許容層」と「カーボンニュートラル配慮よりも価格の安さを求める層」に大別すると、その構成比率は、39.9%と60.1%。前者は、情報感度、波及力が高くカーボンニュートラルに対する理解や必要性意識が高い。後者は子育て層が多く、カーボンニュートラルへの一定の理解はありつつもコストの安さを重視。

- エネルギー消費を直接想起できるような項目では、追加コスト許容の傾向が大きい。

5.企業のカーボンニュートラルの取り組みによる追加コストの許容要因を、費目別・年代別に見ると、10~30代では「ポイント還元」が1位になる費目が多く、追加コスト許容の大きな要因になっている。

- 企業のカーボンニュートラルの取り組みによる追加コストの許容要因を、費目別・年代別に見ると、10~30代では「ポイント還元」が1位になる費目が多く、追加コスト許容の大きな要因になっている。50代以上では、「ポイント還元」の影響力は小さくなり、「個人の効果」「対策の内容」等の方が大きな要因になっている。

6.「ゼロカーボンアクション30の実施動向」と「価格負担意識」によるタイプ別分析では、カーボンニュートラルの実現に向けて貢献度が高い層のボリュームが増加。

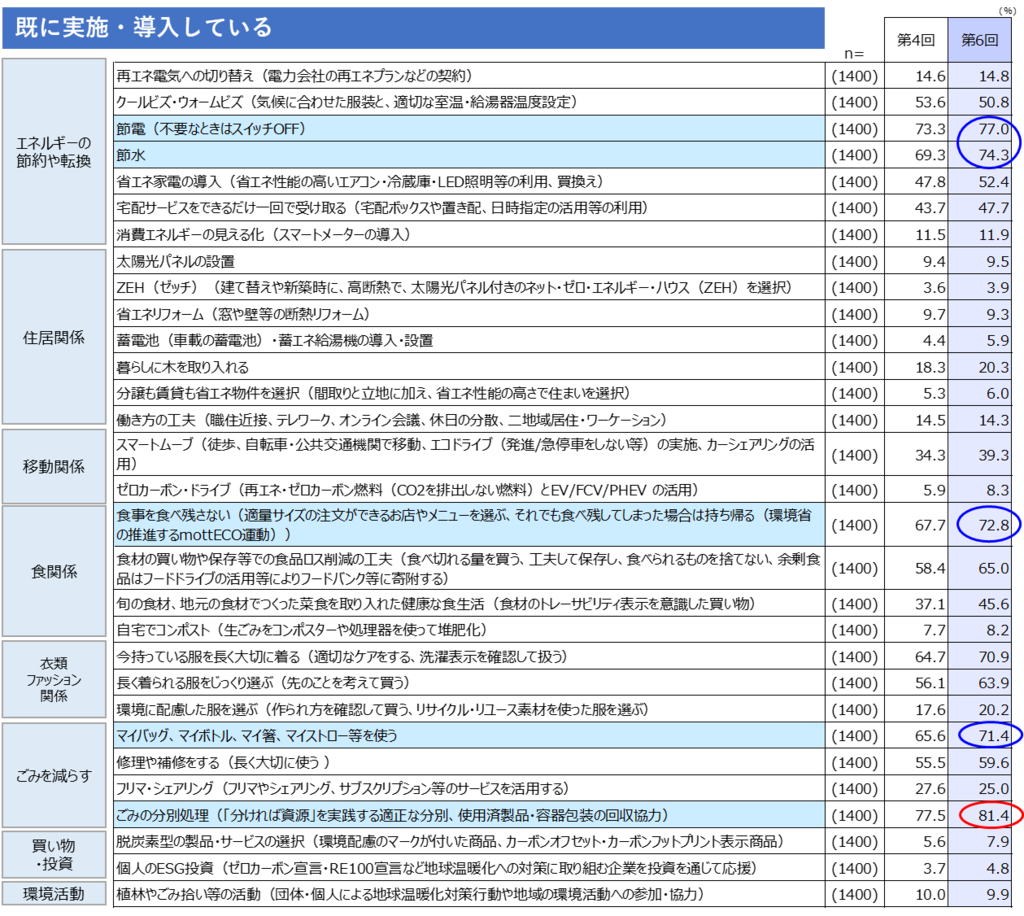

- 「ゼロカーボンアクション30」のうち、「ごみの分別処理」の実施度は特に高く、続いて高い順に「節電」「節水」「食事を食べ残さない」「マイバッグ、マイボトル、マイ箸、マイストロー等を使う」。【図表10】

- 第4回調査と同様、カーボンニュートラルに対する意識(追加費用負担許容度)と、行動(ゼロカーボンアクション30の実施・導入有無×実施・導入ハードル)でタイプ分けを実施し、生活者を7タイプに分類(【図表11】)したところ、「ヒトマズ無関心タイプ」が減少(16.6%→13.1%)し、「ハッキリ関心タイプ」が増加(24.1%→29.1%)していた。【図表12】

調査概要

調査名:第6回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」

目的:日本におけるカーボンニュートラルに関する「認知・理解」や「興味・関心」などについての現状を把握した上で、今後の浸透策を検討していくため。

対象エリア:日本全国

対象者条件:10~70代の男女

サンプル数:性年代各100名ずつ、計1,400名

調査手法:インターネット調査

調査期間:2022年1月28日~1月30日

調査機関:株式会社 電通マクロミルインサイト

※1 本調査における構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

※2 「内容まで知っている」「言葉だけは知っている」と回答した生活者合計数の、全体数に対する割合。

※3 第5回調査(2022年1月20日発表。調査期間2021年11月19~21日)

また、過去の調査は以下の期間に実施。

第1回調査(2021年6月9日発表。調査期間2021年4月2〜4日)

第2回調査(2021年8月12日発表。調査期間2021年6月9〜10日)

第3回調査(2021年10月21日発表。調査期間2021年9月3〜5日)

第4回調査(2021年12月9日発表。調査期間2021年10月15~17日)

※4 ファインディングス1を導く質問に回答の後、調査票記載の説明により全回答者が内容を認知した上でファインディングス2を導く質問に回答しました。ここでの認知は、「確かに知っている」「見聞きしたことがある」と回答した生活者合計数の、全体数に対する割合です。

※2022年4月12日電通グループコーポレートサイトニュースリリースにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。