事故や病気で手足を失った人の多くが体験する、欠損した手足が存在(幻肢)するかのように痛む難治性の病「幻肢痛」。痛み方は人それぞれで、原因解明や治療薬の研究も進んでいません。

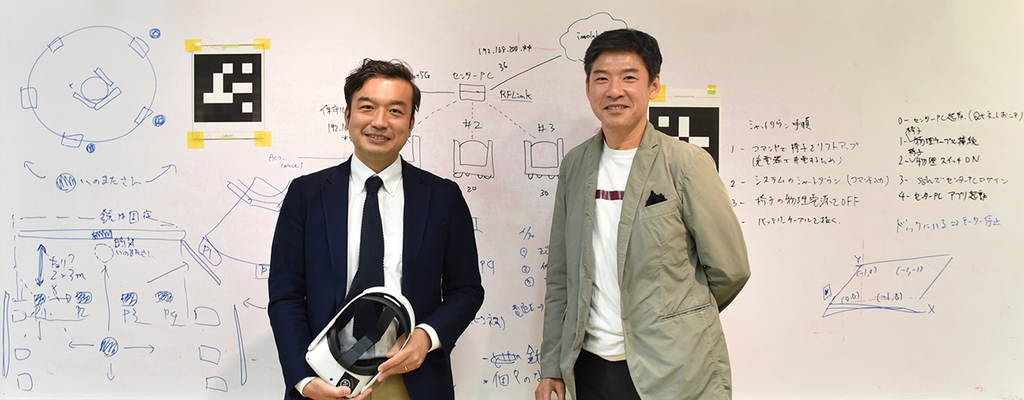

その幻肢痛に苦しむ当事者でもあり、VR技術を活用した幻肢痛セラピーシステムの開発を進める株式会社KIDS代表の猪俣一則氏は、2019年夏、VRの遠隔コミュニケーションを研究していた株式会社電通国際情報サービス(ISID)のオープンイノベーションラボ(イノラボ)に所属する岡田敦氏と出会いました。両者の知見を持ち寄りスタートした遠隔での幻肢痛セラピーシステム、「幻肢痛VR遠隔セラピーシステム」実用化に向けた取り組みについて、プロジェクトの背景や、具体的な取り組み、VR技術の今後の可能性など、猪俣氏と岡田氏に話を聞きました。

幻肢痛に苦しむ当事者だからこそ成し得る。最先端の技術で画期的な仕組み作りを

Q.「幻肢痛VR遠隔セラピーシステム」の開発を手掛けた経緯を教えてください。

猪俣:私は17歳の時に事故で大けがを負って以降、表現のできない痛みに襲われてきました。事故当時、主治医を含めた複数の医師に相談しましたが、幻肢痛という言葉も浸透していなかったため、その痛みは後遺症と判断されたんです。しかし、その後たまたま知り合った医師に相談したところ、「それは幻肢痛ではないか」と言われました。後遺症だと思っていたので、あらためて相談する機会もなく、事故からかなりの年月が経過していたころでしたが、この痛みに名前が付いているのなら、自分以外にも苦しんでいる人がいるはずだと感じていました。

幻肢痛の唯一の治療法と言われている「鏡療法」を知ったのは、2006年のことでした。鏡療法とは、健常な手足を鏡に映し、「欠損した手足が存在し、動く」と脳に学習させて行うリハビリテーションのことです。主治医に相談し体験してみたのですが、私は大きな効果を得ることができませんでした。ただ、やり方を変えれば痛みを軽減できるかもしれないと可能性を感じたのです。

そのころ、私は製造業に身を置いていて、VRをはじめとするCG技術を日常的に活用していました。この技術を応用して「鏡療法」を再現すれば、より高い効果が見込めるかもしれない。そして、自分だけでなく同じように苦しんでいる人たちも助けられるに違いないと考えたのです。さらには、自分自身も、瀕死の重傷を負いながらも生きていられることに感謝の念を持ち続けていたので、医療に恩返しをしたいという思いもありました。そこで2015年、VR技術を活用した幻肢痛セラピーシステムを開発するためにKIDSを立ち上げたんです。

Q.お2人の出会いはいつごろだったのですか?

岡田:KIDSとイノラボが出会ったのは、2019年夏でした。ISIDの広島支社に猪俣さんと知り合いの社員がいたことから、彼を介してイノラボに相談があったんです。

猪俣さんが開発していた幻肢痛のVRセラピーシステムと、イノラボが持っている技術をコラボレーションすれば、さらに画期的な新システムが生まれるのではないか。そこで、猪俣さんにVRセラピーシステムのデモ機を持ってきていただき、イノラボのメンバーで体験しました。そして、何が課題になっているのか、ISIDはどのようなことができそうか、ディスカッションしたのが最初ですね。

たった1人の孤独な訓練から、多くの人がゲーム感覚で楽しめるセラピーに

Q.開発にあたって、課題となっていたことを教えてください。

猪俣:セラピーを孤独で辛い訓練ではなく、楽しいものにしたかったんです。セラピストの私がすぐ横にいるものの、VR空間は患者さんたった1人。また、痛みがいつ襲ってくるか分からないので、いつでもどこでもセラピーを受けたいという要望も多くありました。さらには、セラピーを受けたい人は東京だけでなく、全国に大勢いました。その人たちにも体験してもらうためには、セラピストの数を増やす必要もあったんです。

岡田:当時はヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)が今より大掛かりな装置だったんです。センサーやケーブルがつながっていて、幻肢痛を抱える方には装着するのも一苦労だった。アプリケーションを起動するためのPCも必須で、その処理速度によってVR上での動きがぎこちなくなるのも大きな課題でした。

手軽にストレスなくセラピーを受けてもらえるように、よりコンパクトでシンプルな作りにすることは必須だと感じていましたね。

猪俣:そうですね。これらをクリアして、離れていても気軽にセラピーが受けられる仕組みを作りたい。そして、「みんなで雑談をしながら、両手を使って遊んでいたら、いつの間にか良くなっていた」というようなゲーム性を持たせたセラピーにしたいという構想もありましたね。

「当事者」と「開発者」が共に、トライ&エラーを繰り返して検証を重ねた

Q.開発はどのように行われたのでしょうか。

岡田:相談をいただいた当時、イノラボでは、全身をトラッキングするセンサーと手の動きを詳細に取得するセンサーを統合して、VR空間に自分の動きを再現する「全身トラッキング型VR遠隔コミュニケーションシステム」を、東京大学大学院の暦本研究室と共同開発していたんです。そして、猪俣さんのVRセラピーシステムも、東京大学の先生が開発に加わっていた。そんな縁もあって、KIDS、東京大学、イノラボで共同研究がスタートしました。

猪俣:開発には多くの患者さんにも参加してもらって、トライ&エラーで検証を繰り返しながら進めていきました。実はこれまで、幻肢痛の「当事者」と治療法の「開発者」、双方の視点を持ちながらセラピーの手法を開発した事例はありませんでした。でも、痛みは主観でしかなく、たとえ医師の立場であっても、患者さんの気持ちを100%理解することはできないんです。ですから、開発の際には患者さんの気持ちを絶対に置いて行ってはいけないと思いました。

岡田:同じように私も、幻肢痛に苦しむ患者さんのことを理解したいと思いました。当時は幻肢痛について何も知らなかった私が、猪俣さんや患者さんから体験談を聞き、デモ機を体験することで、理解を深めることができた。知れば知るほど、ITの力で社会に貢献する意義を痛感し、決して中途半端にはできないという覚悟が芽生えました。

猪俣:患者さんにとっても、開発者の姿が見えることは大きな利点があるんです。一緒に作り上げるんだという気持ちを持ってくれるようになり、「自分も治りたいけれど、同じように苦しんでいる多くの患者さんのためになるのであれば、いくらでも協力する」と言ってくれる患者さんも多くなりました。

実証実験を繰り返し、手の位置や動きをリアルなものへと改善

Q.ターニングポイントになった実証実験について、教えていただけますか。

岡田:大きく2つあります。まず、2019年12月に行った、VR空間に患者さんとセラピストの猪俣さんが同時に入るための実験です。これは、患者さんが日ごろ感じている苦しみや、VRセラピーを体験している様子を、リアルに理解することができた貴重な機会でもありました。

痛みを緩和させるためには、VRの世界を自分事として捉え、没入できるかが鍵となります。頭と健常な腕や手の位置関係をセンサーで測定し、欠落した腕や手の位置をプログラミングで推定するのですが、どれだけ指の動きを滑らかにするか、腕の位置を自然な動きとして推定するかがポイントでした。頭と同時に腕が動いてしまって、片方の腕が視界から不自然に消えてしまったり、指がカタカタと動いてしまったり……。患者さんの意見を聞かせてもらいながら、改良を加えていきました。

猪俣:セラピストの立場から言うと、患者さんにやってほしい動きを言葉だけではなくジェスチャーで伝えることができるようになったのが大きな前進でした。例えば「手首を立ててください」と言葉で伝えても、「こうですか?」「そうではなくて……」というように、うまく伝わらないことが多かったんです。

岡田:2つ目は、2020年8月に行った実際に遠隔地をつないでの実証実験です。この実証実験のときには、映像の滑らかさも増し、精度は確実に向上していましたね。さらに、デバイスも改良。センサーのコードやPCを必要とせず、Wi-FiとHMDだけあれば、いつでもどこでもセラピーが受けられるようになったんです。

猪俣:重たいHMDは片手で着けるのだけでも一苦労でしたが、センサーが内蔵されているものを使用し、軽量化が進んだことで、装着もスムーズになりました。

また、複数の患者さんが一度にVR空間に入れる仕組みになったことで、患者さん同士も会話しながら進める、いわば“ながら訓練”ができるようになり、「一人で訓練するよりも楽しい」「このシステムを使って、もっとたくさんの患者さんを救ってほしい」といった声が上がりました。

これからもxR技術を活用し、社会に貢献する仕組み作りを

Q.「幻肢痛VR遠隔セラピーシステム」は、患者さん同士の新しいコミュニケーションの場にもなりそうですね。今後xR技術へ、さらに期待することはありますか?

猪俣:そうなんです。患者さん同士が会話し、これまで人に話せなかった痛みや苦しみを分かち合える。当事者同士がつながれる場って、なかなかないじゃないですか。コロナ禍の中、集まることも難しければ、そもそも人見知りでそういう場に1人では行きづらい人もいる。そういう人でも気兼ねなく参加できる良さがVR空間にはあると感じています。そうやって心の痛みも少しずつ癒していく、そんな仕組みにできたらいいですね。

xR技術は可視化機能にとどまらず、直接治療・治癒に結び付いていくのではないかと考えています。例えば、脳機能障害の回復改善のための成功体験はモチベーションにつながりますし、気持ちも明るくなる。障害や痛みを分かち合い前向きになっていただくためにも、このシステムを早く広めていかないと……。

岡田:ぜひ、やりましょう!

猪俣:そうですね。ISIDの方たちは幻肢痛という病気のことや、患者さんの気持ちを真剣に受け止め、考え、理解しようとしてくれました。これが、ISIDとチームを組みたいと思った一番の理由です。さらに、難関である活動継続のためのシナリオ展開まで踏み込んで考えてくれていることに感謝しています。

岡田:ありがとうございます。このシステムの最大の特徴は、遠隔地にいる人同士がすぐ隣にいるような感覚を味わえることです。手の動きのビジュアル表現が微細なので、幻肢痛の治療だけでなく、手作業の技能伝達にも活用できると考えています。例えば、すし職人や自動車修理技士の技術の伝承などですね。さらには、音声もリアルなので、語学の学習にも応用できると感じています。今後、他分野への技術展開も推進していきますので、どうぞご期待ください。

※2021年12月電通国際情報サービス(ISID)コーポレートサイトにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職は掲載当時のものです。