人工知能・IoT・ウェアラブルデバイスなど最新のデジタル技術を駆使して、医療・ヘルスケア分野のソリューションを生み出すデジタルヘルスケア。2022年には世界的なイベントで大きく取り上げられ、コンシューマービジネスのトレンドとして注目されています。そんな盛り上がりを見せるこの領域で今、最も成長を期待されているのが、ヘルスデータ・ライフログ収集型サービスのD2Cビジネスです。今後テクノロジーがさらに進化すれば、個々人に応じた病気の未来予測など、サービスの幅はさらに広がるでしょう。

そこで今回は「デジタルヘルスケア×D2Cモデルは、ヘルスケアビジネスの未来をどのように変えていくか?」という問いを立て、先進事例を交えながら今後のビジネスチャンスを考察。D2Cによるデジタルヘルスケアの「今」と「これから」を見つめることで、ヘルス領域のデジタル化が示すBX(ビジネストランスフォーメーション)の可能性を探っていきます。「デジタルヘルスって何?」という方はもちろん、マーケティングトレンドから自社ビジネス活性化のヒントを探りたい方にもおすすめです。

デジタルヘルスケアは、これからの成長が期待できる最注目のジャンル

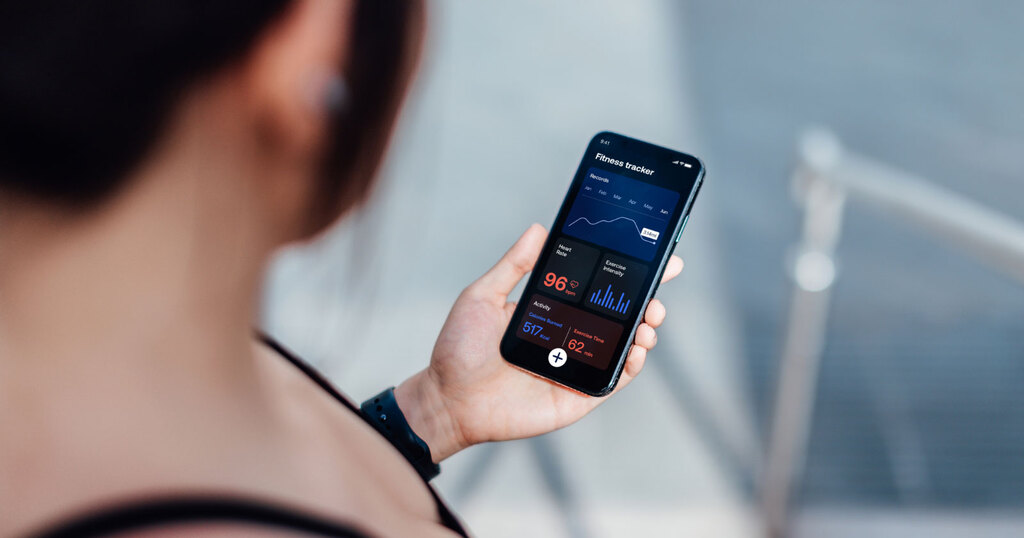

2022年1月にラスベガスで開催されたデジタル見本市「CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)2022」では、モビリティ、サステナビリティなどとともにデジタルヘルスケアにも注目が集まりました。デジタルヘルスケアとは、IoTや人工知能、ビッグデータ解析、ロボット、仮想現実(VR)などのテクノロジーを、医療・ヘルスケアの分野で活用すること。CESでは、針を刺さずに血糖値を測定する糖尿病患者向けのデジタルヘルスケアサービスが話題を呼んだほか、高血圧患者向けの遠隔モニタリングシステム、心電図記録アプリなども高い関心を集めました。

ヘルスケア領域のDX(デジタルトランスフォーメーション)は今、世界的に加速しています。日本国内でも、政府が2016年から提唱している「Society 5.0」の課題に「医療・介護」が含まれているのをご存じでしょうか。人生100年時代を迎えた今、個人の健康寿命を延ばすことは大きな課題です。そのためSociety 5.0では、血圧や心拍数などのヘルスデータ、医療機関のデータ、医療・感染情報、環境情報などを含むビッグデータをAIで解析し、病気の早期発見や治療の最適化、患者のQOL向上を実現しようとしているのです。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人々の健康意識が高まるとともに、オンライン診療の需要も増加。こうした背景も、デジタルヘルスケアの発展を後押ししています。

デジタルヘルスケアの分野において最も身近なのが、ヘルスデータを収集するウェアラブルデバイス。手首に装着するスマートウォッチで心拍数や睡眠状態などを計測して体調を管理したり、デバイスからの通知によって健康意識を高めたりしている方も多いのではないでしょうか。日々のヘルスデータを収集するデジタルヘルスケアサービスは、既に私たちの生活の中に溶け込んでいると言えるでしょう。

ヘルスデータ収集型のデジタルヘルスケアは、D2Cビジネスと好相性

ヘルスデータ収集型のデジタルヘルスケアサービスは、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスだけではありません。私たちの身の回りには、ライフログやヘルスデータを基にしたさまざまなデジタルヘルスケアサービスが存在しています。健康増進アプリ、オンライン診療・診断支援サービス、糖尿病や呼吸器疾患の予後管理を目的とした疾病特化型サービスなどは、その一例。近年は技術の進化に伴い、家庭でより詳細なヘルスデータを取得できるようになったため、精度の高いサービスを提供できるようになりました。

こうした中、デジタルヘルスケアサービスでひときわ活発な動きを見せているのが、商品・サービスの製造者とユーザーが直接取り引きするD2Cのビジネスモデルです。販売会社を介さないD2Cモデルでは製造者が顧客データを収集・蓄積できるため、顧客1人ひとりに合わせたサービスを提供できます。そうした理由から、ヘルスデータのような極めてパーソナルなデータを扱うデジタルヘルスケアサービスは、D2Cモデルと好相性。ユーザー・事業者双方にとってのメリットは、次のようにまとめることができます。

ユーザー側のメリット

- 自身の悩みに対して、医師をはじめとする専門家の診断結果に基づいた商品・サービスを提案してもらえる。

- 蓄積されたパーソナルデータの分析を通して、その時々に最適な商品・サービスの提案を継続的に受けられる。

- 実店舗では手に取りにくいコンプレックス商材も、オンラインなら抵抗なく購入できる。

事業者側のメリット

- 顧客1人ひとりに合わせた商品・サービスをきめ細かく提供することで、顧客との関係性を強固に築き、長期にわたって売り上げを確保できる。

- 多品目にわたるパーソナライズ商品はスペースの限られた実店舗ではストックが難しいが、オンライン販売ならその心配がない。

デジタルヘルスケア×D2Cモデルのこうした利点を余すところなく発揮できるのが、体調に合わせた商品を定期的に届けるサブスクリプションサービスです。あるサプリメントブランドでは、Webサイトのチェック診断などによる診断結果に基づいて、1人ひとりにカスタマイズされたサプリメントの組み合わせを提供。自分の健康状態などに合わせてその時々でカスタマイズされたサプリメントが届くとあって、「自分に本当に合うサプリが分からない」という健康意識の高いユーザーから好評価を得ています。事業者側にとっては定期購入に結び付くため、継続的な売り上げを確保できるというメリットもあります。

他にも、アメリカでは脱毛やEDにまつわるオンライン診療や、処方薬を自宅に送付するサービスが好調です。さらに、ビジネスリーダー向けの高付加価値サービスや、尿検査の結果から不足している栄養素を補うサービスなど細分化も進んでおり、デジタルヘルスケアサービスのマーケットは大きく広がっています。

このようにデジタルヘルスケア×D2Cモデルは、自分に合った健康商品・サービスを、簡単な診断・検査でも自宅に居ながら得ることができる点が画期的です。また、それらの商品・サービスの多くは最新技術やビッグデータを駆使し、数万から数億通りの組み合わせの中からその人にぴったりなものを提案する仕組みを実現しています。オーダーメイド感が強いという点においても、顧客にとって魅力に富んだモデルであることが分かります。

技術の進化で、社会と人をもっと健やかに。デジタルヘルスケア×D2Cによって広がる未来

ここまで、パーソナライズの観点からデジタルヘルスケア×D2Cモデルについて見てきましたが、ここからは、今後テクノロジーがさらなる進化を遂げた先に何があるのか、発展の可能性を探っていきましょう。

例えば、AIを活用した「病気の先読み予防」。アプリやウェアラブルデバイスで収集したヘルスデータをAIで分析して生活習慣病の予兆や健康リスクを予測し、その結果に基づいた商品・サービスを提供するビジネスはどうでしょうか。体調不良を起こす前の段階でその人に必要な栄養素を特定できれば、関連するサプリメントや健康食品を配送するサービスが可能になります。専門家の遠隔診療やオンライン相談も併用できれば、健康意識が高い顧客にとって満足度の高いサービスとなるのではないでしょうか。

近い将来、ヘルスデータ収集型のウェアラブルデバイスがコモディティ化したり、測定デバイスの自宅使用が一般化したりすれば、スマートフォン1つで自身の健康管理ができる時代が訪れるでしょう。個人にパーソナライズされたサプリメントの提供や摂取が常識になり、収集したヘルスデータに基づくカウンセリングやオンライン診療も当たり前になるかもしれません。実際に、本人が自発的にアクションを起こす前に血糖値などの変調を察知し、運動・食事の指導によって行動変容を促すことで健康管理する仕組み・サービスも、海外では既にスタートしています。

このように、生活の中にデジタルヘルスケアがごく自然に溶け込んだ時代が訪れれば、サービスの幅や質はもっと充実し、D2Cビジネスはますます活況を呈するに違いありません。その結果、医療費の低下、健康寿命の伸長、予防医療産業の活性化など、社会全体に良い影響をもたらす未来も大いに考えられます。

デジタルヘルスケアは、高齢化が加速する日本国内はもとより、海外でも期待値の高いビジネスです。そしてこの領域は、1人ひとりに合わせた商品・サービスを提供できるD2Cモデルと掛け合わせることで、さらなる発展が期待できます。ヘルスケアビジネスやD2C事業に携わる方、自社事業のBXを模索する方は、テクノロジーの進化によって広がるD2Cモデルの可能性を自由な発想で描いてみてはいかがでしょうか。