近年、ホテルの宿泊料金やスポーツ観戦チケットなどで、AI技術を用いた「ダイナミックプライシング」の導入が進んでいます。ダイナミックプライシングとは、需要と供給を考慮して、商品・サービスの価格をこまめに変動させる手法のこと。以前よりこの手法は存在していましたが、近年、AIによるビッグデータ分析によって高精度な価格設定が可能になったことから、あらためて注目を集めるようになりました。

そこで今回は「自社商材の今の値付けは、果たして妥当なのか?」「顧客の満足度と収益の最大化を両立する、ベストな価格を知りたい」と考える方々のために、ダイナミックプライシングの本質や価格設定で重視したいポイントをクローズアップ。単に「ダイナミックプライシング=柔軟な価格設定」というところにとどまらず、「ダイナミックプライシングは収益の最大化だけでなく、顧客との信頼関係強化にも役立つか?」という視点に立ち、ダイナミックプライシングがもたらし得る「価値と価格の最適化」について考えます。

商品・サービスの価格設定に新風をもたらす「ダイナミックプライシング」

商品やサービスの価格はコストや利幅、そして需要と供給のバランスなどによって決まります。人気の高い商品は、需要に比例して価格も上昇する。ある種の理にかなった基準と言えるでしょう。そうして設定された価格は、定価やメーカー希望小売価格のように一律の価値として提示されるのが、これまでの商取引では一般的でした。

しかし、昨今はこうした価格設定とは異なる「ダイナミックプライシング」という仕組みが浸透しつつあります。ダイナミックプライシングとは、最新のAI技術を駆使して、需要の多寡に応じて価格を変動させる仕組み。需要が多いときには価格を引き上げ、需要が少ないときには価格を下げることで、収益の最大化を図ることができます。

このダイナミックプライシング、ホテルの宿泊料金や航空券といった分野で、皆さんにもおなじみではないでしょうか。例えばホテルを予約する際、年末年始やゴールデンウィークなど、多くの人が旅行に出る時期は宿泊料金が高くなります。この手法を大胆に取り入れたある国内大手ホテルチェーンは、閑散期と繁忙期で宿泊価格に1~3万円の幅を持たせることで、業界屈指の高収益体質を実現しました。欧米では、かねてより旅行ツアー料金や高速道路料金、電気料金、レストランの食事代など、幅広い領域でダイナミックプライシングが採用されてきました。日本でも、スポーツや音楽、演劇などのチケット料金への導入が始まっています。

中でも導入が急速に進んでいるのが、野球やサッカーといったプロスポーツ業界です。単に平日と土日で価格設定を変えるだけでなく、過去の販売実績、対戦成績、天候の変化など、さまざまな要因からリアルタイムに適正価格を算出することでチケットの売れ残りを防ぎ、球団の収益改善につなげています。最近では、小売業やテーマパークのチケット料金にもこの動きが広がりつつあり、日本では今まさにダイナミックプライシング拡大の機運が高まっていると言えるでしょう。

ダイナミックプライシングは運用次第で、企業と顧客双方がメリットを享受できる

ではダイナミックプライシングは、具体的には一体どのような仕組みで価格が設定されているのでしょうか。アルゴリズムをひもときながら、その手法をご紹介しましょう。

競合追従タイプ

競合企業の価格データを収集し、その水準に追従して価格設定を行う手法。家電量販店で最安値に準じた価格を付けるなど、価格競争が激しい業界で採用される傾向があります。

データ分析タイプ

過去のデータを収集・分析し、そこから導き出されたルールによって価格を提示する手法。例えば、現在の販売量が過去の平均販売量よりも少ない場合、競合企業がより低い価格を設定していると推定し、自動的に価格を下げます。

需要予測タイプ

過去のデータに基づいて需要の傾向を分析し、統計や機械学習により今後の需要を予測。そこから売り上げを最大化する価格を導き出す手法です。

強化学習タイプ

強化学習は、システム自体が試行錯誤しながら最適な価格を推測・選択する機械学習の一種。使えば使うほど精度が高くなるのが特徴です。

上記の中でも現在、マーケティングの主流になっているのは、3つ目に挙げた「需要予測タイプ」。スポーツの観戦チケットであれば、過去の販売実績に加え、その試合の人気度、当日の天候、席の位置、競合イベントの価格、チケット販売開始後の売れ行きなどさまざまなデータをAIが分析し、リアルタイムで価格を変動させることができます。

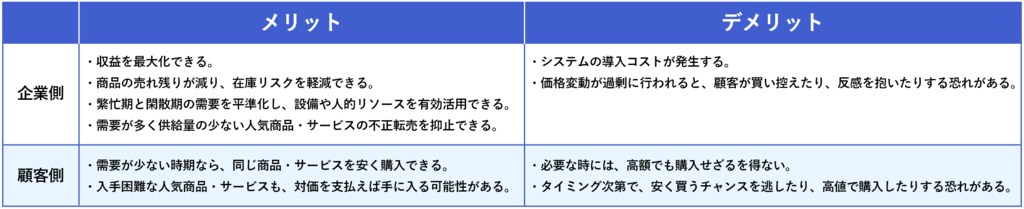

このように、データに基づいた高度な価格設定を実現するダイナミックプライシングですが、メリットだけでなくデメリットもあることを押さえておく必要があります。企業と顧客、双方の視点から、それぞれを見ていきましょう。

上に挙げたデメリットのうち、特に企業側2つ目の「価格変動が過剰に行われると、顧客が買い控えたり、反感を抱いたりする恐れがある」については、入念に配慮する必要があります。運用を誤ると、「SNSで会場の様子をチェックしたら席がたくさん空いているのに、チケット料金が高かった」「高値で購入したのに、その直後に急激に値下がりして損した気持ちになった」といったネガティブな反応が顧客に生じることも。顧客に不信感を与えぬよう、「ダイナミックプライシングは顧客・企業の双方にとってメリットがあること」を、顧客が納得できる形で伝える努力が欠かせません。

商品の価値と価格を最適化し、誰もが納得できるプライシングへ

前述のように、企業がダイナミックプライシングを導入するにあたっては、導入理由や価格変動に、顧客が納得・共感できるかどうかがポイントです。ではここから、「顧客が享受できるメリット」「顧客への提供価値」という観点から、ダイナミックプライシングについてさらに深く見ていきましょう。

ダイナミックプライシングは、近年にわかに注目されている手法ではあるものの、同様の発想は、テクノロジーが進化する以前から私たちの身近に存在していました。例えば、すし屋の「時価」。「その日仕入れた特別な素材を、最適な価格で提供する」という方法は、日本古来のダイナミックプライシングとして知られるところです。

AI技術を用いた現代のダイナミックプライシングも、この延長線上に位置します。顧客の行動やニーズが目まぐるしく変化する今、多様化する顧客ニーズに応えるため、プライシングはより柔軟に、より即時的に変化するのが自然ではないでしょうか。例えば、ダイナミックプライシングを導入すれば、倹約したい人にはより低価格で購入できる機会を提供できるようになります。同時に、時期や品質にこだわる人には高価格でも提供し、「混雑の心配がないテーマパークで思う存分楽しむ」「最高の眺めが約束されたホテルの部屋で、贅沢なひとときを過ごす」といったスペシャルな価値を提供することもかないます。

目指すゴールは、誰もがいつでも公平感、納得感を抱くプライシングを実現すること。リアルタイムの実情を加味し、きめ細やかに適正な価格を設定する仕組みを整備することでこのゴールを達成できれば、顧客の心をつかみ、コンバージョン率の向上や信頼関係の強化も後押しできるでしょう。

機械学習によるダイナミックプライシングの本質は、多様化・複雑化が進む顧客のニーズに「価値と価格の最適化」という形で応えていくことです。即時性のあるテクノロジーをマーケティングに生かすこのアプローチは、ECのパーソナライズ機能のように、プライシングの領域以外においてもさまざまな応用が利きそうです。顧客の満足度を高めるために、先端テクノロジーをどう使いこなすか。そんな視点でテクノロジーの進化を見つめてみると、ビジネス改善のヒントが見つかるかもしれません。

機械学習を活用したアルゴリズムにより、需要と供給のバランスから適正価格を算出するダイナミックプライシング。航空・ホテル業界やスポーツ、コンサート業界、アミューズメント施設のような、需要が増えても原価が大きく変動しないビジネスにおいては、収益の最大化が期待できる手法です。さらに、自社の商品・サービスを通して顧客に特別な体験、相応の価値を提供できる見込みがあれば、ダイナミックプライシングは顧客エンゲージメントの向上にも一役買えるかもしれません。