「デジタルツイン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、物理的な空間をデジタル上で再現する技術。この技術を使った実証実験が東京都で始まり注目を集めました。その概要は後ほどご紹介しますが、他に製造業や防災などさまざまな場面での活用が進んでいます。この記事では、デジタルツインの特徴を押さえた上で、スマートシティにおけるデジタルツインの活用事例を交えながら紹介。「デジタルツインを活用したスマートシティ化は、ビジネスにおけるプランニング策定のヒントになり得るか?」という観点から、ビジネス分野への応用について考えます。

デジタルツインは、現実世界をより良くするための実験・分析を行う空間

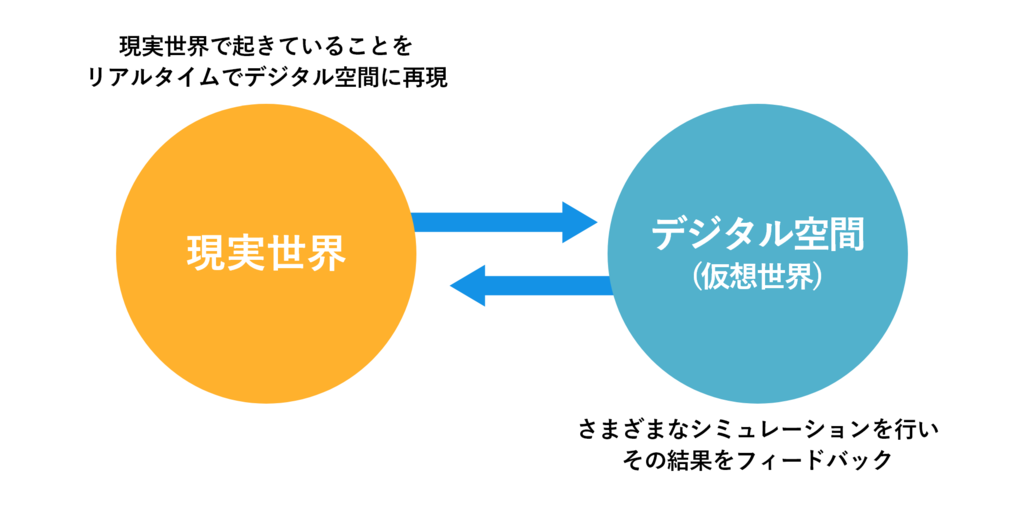

「デジタルツイン(DigitalTwin)」は、現実世界の物理的な環境やもののデータを収集し、デジタル空間に再現する技術です。現実とデジタルの世界が1対1で結びつくような関係性から、ツイン(=双子)という言葉が使われています。

このように聞くと、SF映画の話のように思う方もいるかもしれませんが、デジタルツインは、実際に近年さまざまな分野で活用されています。また、最近よく話題になるVRやメタバースといった仮想現実空間を連想する人も少なくないでしょう。しかし、VRやメタバースは、ゲームや動画などのエンタメコンテンツ、あるいはイベントへの参加やユーザー同士のコミュニケーションなど、仮想空間での体験そのものを楽しむことを目的としたものが多い傾向にあります。一方で、デジタルツインは、現実にある施設や街などをデジタル空間に再現し、そこでさまざまな実験やシミュレーションを実施。その結果を現実世界での施策などにフィードバックできるため、インフラの整備や防災など、社会的な事業においても実用性が高い技術と言えます。そのため、企業だけでなく、政府や自治体が導入するケースも増えているのです。

デジタルツインで行われるシミュレーションは、「現実世界と連動する」ということが重要なポイント。3D空間を使ったシミュレーションは以前からありましたが、これは想定できるさまざまなシナリオに基づいて行うのが一般的でした。デジタルツインの場合は、気象条件や対象物が置かれている環境の変化など、現実世界で起きていることをリアルタイムでデジタル世界に再現することが可能なので、検証や予測の精度が上がり、結果に基づいた課題の解決・改善もより効率的に進めることができます。

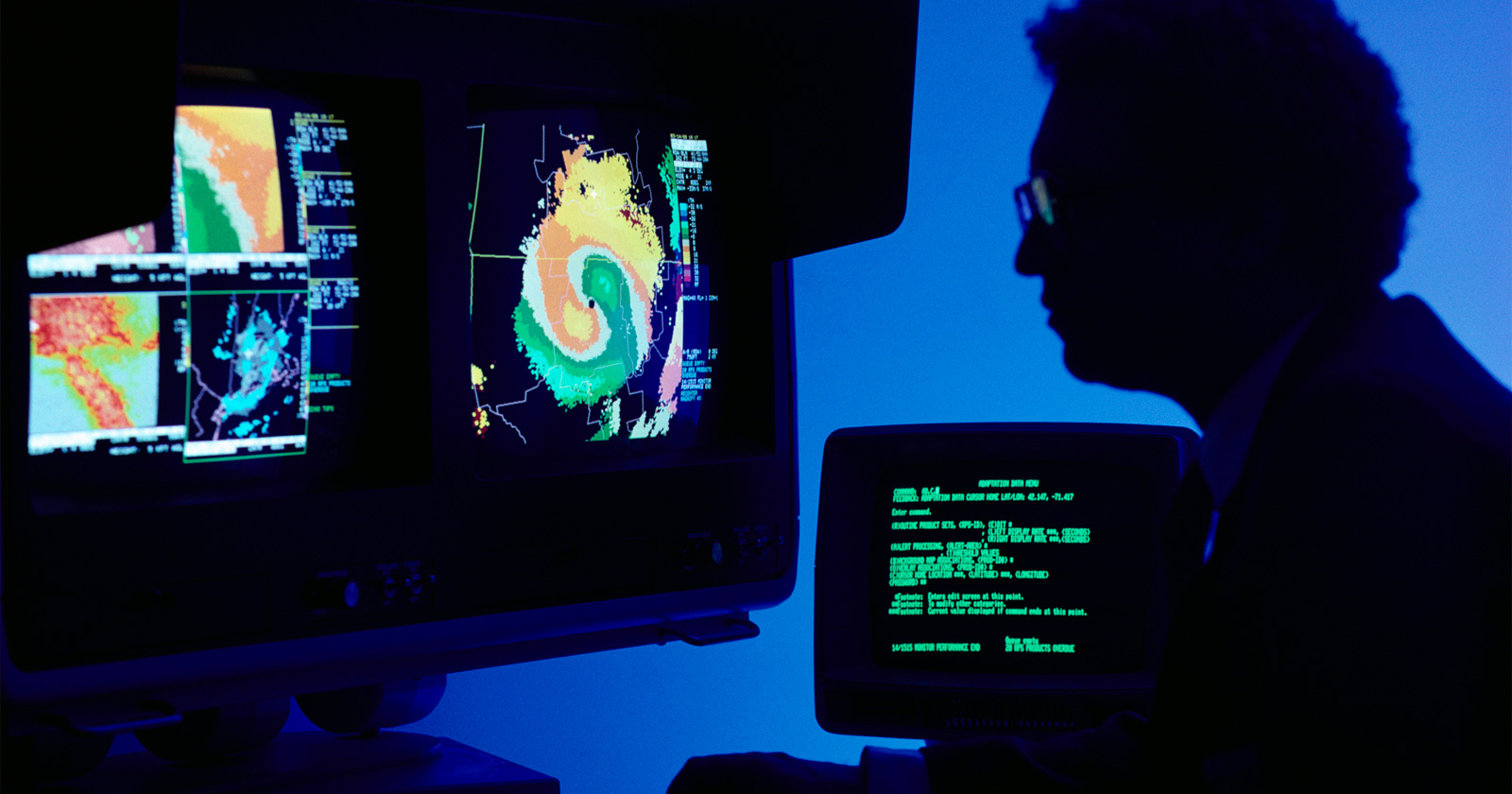

こうした特徴から、デジタルツインは製造業での活用が早くから進んでいました。例えば、工場で働く作業者の稼働状況や業務負荷などのデータをリアルタイムで収集して分析すれば、スケジュールや人員の配置などを最適化していくことができます。災害対策においては、地震や台風などの規模を予測し、被害のリスクをリアルタイムで推計することで、最適な救護・救援計画の立案などに役立てられます。最近ではコロナ禍の中で、室内でのウイルス飛沫の広がり方を検証するシミュレーション映像をニュースなどで目にした方も多いのではないでしょうか。こうしたシミュレーションにもデジタルツインが活用されることがあります。

デジタルツインが、スマートシティの進化を加速させる

デジタルツインの活用がさまざまな領域に広がりを見せている中、都市開発や街づくりの分野での活用も注目されています。近年、急速な少子高齢化や頻発する災害などの対策として、デジタルテクノロジーを駆使した都市開発「スマートシティ」への取り組みが活発化しており、デジタルツインもその実現に向けて大いに活用されるだろうと期待を寄せられています。都市の環境や住民の状況などをデジタル空間に再現することで、リアルでは実施するのが難しい実験やシミュレーションが可能になるというのがその理由です。では、具体的な事例を紹介しましょう。

事例1:東京都の「デジタルツイン実現プロジェクト」

東京都は2030年に向けてデジタルツイン実現プロジェクトを進行中。既に東京の姿をさまざまな角度から見られる「東京都デジタルツイン3Dビューア」が試験的に公開されており、誰でもデジタル空間に再現された東京を閲覧することができます。リアルタイムの人流データを基にした混雑の回避ルートや災害時の避難ルートの提案、水道やガスをはじめとした、ライフライン管理の効率化などに活用することを目指し、実証実験を行っています。

事例2:シンガポールの「バーチャル・シンガポール」

海外に目を向けると、都市計画におけるデジタルツイン活用の先進事例として、シンガポールで開発された「バーチャル・シンガポール」というプロジェクトが知られています。これは、交通状況やインフラ、公衆衛生データ、エネルギー消費量、建物の建築資材、住人の数など、都市のあらゆるデータを3Dマップ上でリアルタイムに再現しようとする試みです。マップ上から現実と連動した都市の動きや今起こっている出来事を把握することや、現実に即した緻密なシミュレ―ションを行うことができます。その結果を現実世界へフィードバックすることで、より安全で暮らしやすい都市の実現を目指しています。

このように、スマートシティにデジタルツインの技術を取り入れることは、都市が抱える多様な課題の解決につながると考えられます。2つの事例以外にも、例えば、ターミナル駅が機能不全に陥った場合、デジタルツインによるデータ収集で、周辺の交通機関に与える影響や非常時における人間の行動なども予測できるでしょう。加えて、デジタルツインにはアーカイブとしての価値もあるため、大きな災害が発生したときなどに、それ以前の都市がどのような姿だったかを正確に知る手掛かりにもなります。こうした技術がスマートシティの進化を加速させ、主要都市だけでなく地方にも波及していけば、地方創生にも結び付いていくのではないでしょうか。

膨大なデータを用いた緻密なシミュレーションは、さまざまな分野で応用可能

では、デジタルツインの技術や考え方は、今後どのように発展していくのでしょうか?

デジタルツインの発展における課題

技術面で期待されるのは、現実空間のデータを収集するセンシング技術の向上です。今まで以上に詳細で膨大なデータを集めることが可能になれば、より一層、現実に即した具体的なプランを考えられるようになります。この先、スマートフォンなどがデータを集めるセンサーとして広く機能するようになれば、収集できるデータ量はさらに上がっていくでしょう。そして、取り扱うデータが膨大になれば、そのデータを正確に分析するためのAIなどの技術の進化や、大量のデータ通信を支える通信インフラの整備も不可欠になります。今後、大容量・低遅延の通信を可能にする5Gがますます普及していけば、デジタルツインを活用して多数の機器や設備でリモートオペレーションを行うなど、利用シーンはさらに拡大していくことが考えられます。

ただ、注意しなければならないのは、現実世界のあらゆるデータが収集・分析されるようになると、プライバシーの保護やデータの所有権の侵害といった懸念も生まれるという点です。スマートシティの構想においても、データ取得やその活用法を住民や社会の納得が得られる形で実現できるかどうかが1つのカギとなるでしょう。

社会的な影響も考慮しながら、より現実に即したシミュレーションを

また、今後もっとデジタルツインの技術が普及していけば、施設づくりやイベント開催のプランニングといったシーンにおいても、活用例が増えるかもしれません。デジタルツインを用いたシミュレーションであれば、プロジェクトの企画・運営側の都合だけではなく、広く社会に与える影響や法令遵守、社会的ルールなどを考慮したプランニングもしやすくなるのではないでしょうか。

ビジネスでのプランニングにおいて、プロジェクトの収益性や利用者にとっての利便性・快適性などを考えるのは当然のことですが、デジタルツインを活用すれば「そこに施設をつくると周辺の人流にどのような影響を与えるのか」「防災や環境などの観点で問題がないのか」といった観点から詳細な分析を行うことも可能です。人々の生活や社会、環境に与えるインパクトまでを視野に入れたプランニングが、より効率的に行えるようになるかもしれません。

現実世界の変化をリアルタイムでデジタル空間へと反映し、検証できるデジタルツインは、スマートシティの実現を大きく後押ししています。また、人や社会、環境への影響を考慮したプランニングは、サステナビリティの向上や社会貢献にも結び付き、プロジェクトに新たな価値をもたらす可能性を秘めていると言えそうです。

今後は東京都のデジタルツインプロジェクトのように、オープンに公開される貴重なデータも増えていくでしょう。それらをしっかりとキャッチアップし、そのデータやプラットフォームと自社のビジネスを掛け合わせることで新たなヒントやチャンスが見えてくるかもしれません。