近年、世界各国で気候変動への対応として、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す「カーボンニュートラル」への関心が一層高まっており、国や企業の取り組みが加速しています。日本においても、「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という方針のもと、各業界や企業がその取り組みを強化しています。

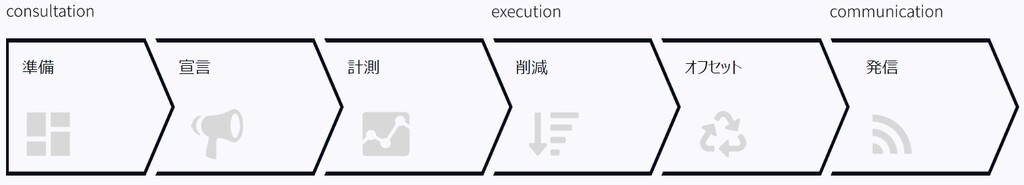

こうした流れを受け、電通グループでは、グループ横断で顧客企業・団体のカーボンニュートラル社会に向けた取り組みを支援する「dentsu carbon neutral solutions」の提供を開始しました。CO2排出量の計測などに基づくコンサルティング、削減のための施策やオフセットなどのエグゼキューション(実行)、その取り組みの価値を伝えて大きな動きにしていくためのコミュニケーションなど、カーボンニュートラルの推進をトータルでサポートしていきます。

「Transformation SHOWCASE」では「dentsu carbon neutral solutions」提供開始をお伝えする記事を過去に掲載しましたが、今回はプロジェクトリーダーである株式会社 電通の荒木丈志氏と、長年にわたって環境・エネルギー問題と向き合ってきた株式会社 電通の藤孝司氏にインタビュー。2回に渡り、「dentsu carbon neutral solutions」について詳しく話を聞きました。

エネルギー関連のスペシャリストが集結したプロジェクト

Q.「dentsu carbon neutral solutions」は、電通グループの中にある「サステナビリティ推進オフィス」(※)や「電通Team SDGs」が主な担い手となっており、企業・団体のカーボンニュートラル社会に向けた取り組みを支援していきます。そもそも「サステナビリティ推進オフィス」「電通Team SDGs」とは、どのようなチームなのでしょうか。

また「電通Team SDGs」も、SDGsに対する電通グループ自身の取り組みはもちろん、あらゆるステークホルダーに対してSDGsに対する情報発信、ソリューションの企画・開発、ビジネス化支援を行っていく社内部署横断チームとなっています。

「dentsu carbon neutral solutions」は、「サステナビリティ推進オフィス」が掲げる三本柱の中でも、カーボンニュートラルをテーマとした取り組みです。電通グループの知見を結集し、カーボンニュートラルというテーマにおいて、よりスケールが大きくカバーする領域も広いソリューションを実現しています。

Q.藤さんは、関西オフィスからこのチームに参加していらっしゃいます。どんなきっかけでチームに加わったのでしょうか。チーム内での役割について教えてください。

そんな中、荒木さんと共に「dentsu carbon neutral solutions」を立ち上げることになりました。この領域のソリューションマップの策定にあたり、グループ内企業の「電通国際情報サービス(以下:ISID)」や「電通コンサルティング」、「電通マクロミルインサイト(DMI)」などのメンバーとも連携を密に、エグゼキューション、コンサルテーションを検討するなど、専門チームの知見を生かして電通グループならではのサービスを提案しています。

企業のステータスに応じ、最適なソリューションを提供

Q.「dentsu carbon neutral solutions」の特徴を説明していただけますか?準備から発信までのステップが体系的にまとめられていますが、その狙いをお聞かせください。

もちろん、企業のステータスごとにソリューションをカスタマイズして提供することも可能です。カーボンニュートラルに関する課題は、企業によってさまざまです。上図では、コンサルテーション、エグゼキューション、コミュニケーションと整理していますが、実はコンサルテーションの前段階にあたる社内でのコミュニケーションが足りていないケースも企業によってはあります。この図の通りステップを踏んで課題を解決するだけでなく、各企業のステータスに応じて、どんな切り口からもソリューションを提案できるというのも大きな特徴ですね。

電通グループが本来得意とするコミュニケーションに関しても、幅広く捉えています。社会に向けて取り組みを発信することもあれば、経営層における理解をもっと促進したい、もしくは経営層は取り組みを進めようと考えているけれど一般社員への浸透が不十分だ、といった企業には、社内向けコミュニケーションのご提案をすることも。コミュニケーションの課題はいろいろなところにあるので、電通グループの強みを発揮しながら解決に貢献していきたいですね。

コンサルテーション、エグゼキューションまで網羅したサービス

Q.ものすごく分かりやすい例を言えば、「脱炭素を促すCMを制作する」など、コミュニケーションや発信を電通グループが担うというのは納得感があります。一方で、電通グループがコンサルテーションやエグゼキューションまで支援すると聞くと、驚きがある方も多いのではないかと。こうしたソリューション設計・開発は、どのように進めてきたのでしょう。

例えば、プログラムの1つである「カーボンニュートラルに関する生活者調査」は、私たちがカーボンニュートラルに取り組むにあたり、「カーボンニュートラルは生活者にどれくらい浸透しているのか」というデータがなかったため、定点観測として始めた調査です。データが蓄積されるにつれて、カーボンニュートラルについて生活者がどう捉えているか、家計の品目の中でカーボンニュートラルに跳ね返っていいのはどれくらいの金額か、などについて、業種・企業ごとの分析ができるようになったため、コンサルティングツールとして発展させていきました。この調査は、カーボンニュートラルに関する有識者にも監修に入ってもらうとともに、官・民のさまざまなステークホルダーの意見を反映してアジャイルで進化しています。

「カーボンニュートラル実現支援コンサルティング」というプログラムは、実績を積み重ねる中で、私たち自身も「こんなことができるんだ」と気付いた部分です。きっかけは、ある自治体の公募に手を挙げるところから始まりました。「自動車や船舶など、県内の中小製造業がカーボンニュートラルにどうやって対応したらいいか分からない」という課題に対する案件を受託し、ISID、株式会社アイティアイディと連携して伴走支援をすることに。この取り組みを通じて実感したのは、支援企業内でのコミュニケーションの活性化や、現場を巻き込んだアクションの重要性でした。通り一遍のコンサルティングではなく、経営層と現場をつなぐインナーコミュニケーションを促進したり、現場とも対話を重ねることで無理なく取り組めるアクションを創出したり、そのための社内体制を構築したりすることが大事であり、それらを支援していく「カーボンニュートラル実現支援コンサルティング」は電通グループの重要な武器として展開しています。

エグゼキューションに関しては、最も電通グループとは親和性が遠い領域と感じられるかもしれません。確かにCO2を削減するテクノロジーは、電通グループ内にはありません。しかし、藤さんが取り組んでいるブルーカーボン(海洋生態系に吸収・貯留される炭素)をはじめ、アカデミア(大学・学術研究機関)と連携して進めている取り組みもあります。こうしたネットワークを生かし、アカデミアの力を活用したコンサルテーションやエグゼキューションにもつなげているところです。

例えばある大学とは、大気からCO2を直接回収する「DAC技術」を持つベンチャーと連携しながら、吸収したCO2の活用について意見交換を行っています。CO2濃度が上がると野菜の甘みが増すという研究結果があり、農林水産業ではCO2を必要としているところもある。そういった、CO2を使いたい企業とCO2を減らしたい企業のマッチングもできるのではないかということで、取り組みを進めていこうとしています。

電通グループには、サーキュラーエコノミーの推進によりCO2を減らしていくノウハウもあるため、社外連携をしながらエグゼキューションを作っています。

コンサルテーション、エグゼキューション、コミュニケーションとワンストップでカーボンニュートラル実現を支援するだけでなく、企業のステータスに応じてカスタマイズしたメニューを提案するのが「dentsu carbon neutral solutions」の大きな特徴。また、インナーコミュニケーションの活性化など、実際のコンサルティングを通じて得た知見もメニューに反映しています。インタビュー後編では、数あるサービスメニューの中から、行動経済学(ナッジ)を活用したコミュニケーション戦略について深掘りしていきます。

電通グループには、エネルギーや環境領域に長年取り組んできたスペシャリストも多くいます。そのような各領域でカーボンニュートラルに取り組むメンバーが「dentsu carbon neutral solutions」に参加し、企業・団体に合わせたソリューションを提供しています。カーボンニュートラルに向けた取り組みに課題感を持つ企業・団体の方は、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。

※本記事における「サステナビリティ推進オフィス」についての記載内容は2022年12月取材当時のものになります。