株式会社 電通マクロミルインサイト(以下、DMI)は、市場調査やユーザー調査、それに基づいたマーケティング戦略の立案などを手掛ける、マーケティングリサーチ会社です。同社内の組織である「人と生活研究所」では、ビジネスポテンシャルのある多様な研究テーマを設け、生活者インサイトやトレンドといった研究成果をリリースしてきました。生活者インサイトに基づく数年先の未来予測をまとめた調査結果については、こちらの記事でも紹介しています。

2020年からは、「どのような状態を人は幸せと思うか」を解き明かす「ウェルビーイング研究」を重要なテーマの1つとして、企業活動のヒントとなる取り組みをしています。なぜウェルビーイングに着目したのか、調査の結果から見えてきた幸せの形とは何なのか。「人と生活研究所」工藤陽子氏へインタビューしました。

人が幸せと感じる状態をさらに踏み込んで捉えていく

Q.はじめに、工藤さんの経歴や仕事内容について教えてください。

その後、定量・定性・解析力をベースに、“人”を基点とした新しいソリューション手法を提供するほか、インサイトやトレンドに関する多角的なメソッドの開発、情報発信を行う「人と生活研究所」に異動しました。

10年少し前は、デザイン思考やエスノグラフィ(訪問観察調査)といった手法が注目されており、ホームビジット(家庭訪問観察調査)をして消費者の生活を文脈から見ることもしていました。その頃から生活者インサイトを探る際には、その人がどういう状態をより良い状態と望んでいるか、行動の背景や生活文脈から考えることを意識するようになりました。

コロナ禍で「良い生き方」を模索する人が増えた

Q.人と生活研究所は、なぜ「トレンド予測」と「ウェルビーイング研究」を2大柱に据えたのでしょうか?

中心テーマの1つにウェルビーイングを選んだきっかけは、コロナ禍でした。あの時期、リモートワークが増えたことで組織内のつながりが弱まったり、家にいる時間が長くなったことで家族との関係が深まったりするなど、当たり前が変わり、価値観が揺らいだ人が多かったと思います。社会全体としても、「良い生き方ってなんだろう」と、それまでの生き方を問い直すような動きが出てきました。そこで、企業成長支援においてウェルビーイングの要素を入れるようなアクションやサポートができないだろうかと考えたのです。

Q.では、実際にどのような研究をされているか、詳しく教えていただけますか。

第1弾研究発表である「コロナ以降のメンタルの良い変化分析」では、新型コロナウイルス流行以降「メンタルに良い変化が起きた」と回答した26%の人に着目しました。そこから、なぜ良い変化が起きたのかを掘り下げ、コロナ禍を踏まえたウェルビーイングにつながるヒントを探りました。

続く第2弾研究発表では、「コロナ以降のメンタルの良い変化分析」の結果に対して、神経科学の専門家である青砥瑞人さんにインタビューし、専門的知見から「これからのウェルビーイング」についてお話しいただきました。

第3弾研究発表では、ウェルビーイングな商品・事業開発を促進するための「Happy Brain Card」を開発しました。これは、「人がポジティブに感じる時、脳の中では何が起きているか」といったニューロサイエンス観点から作成したカードで、商品・事業・サービスなどのアイデアを発想するためのヒントとしてお使いいただけます。

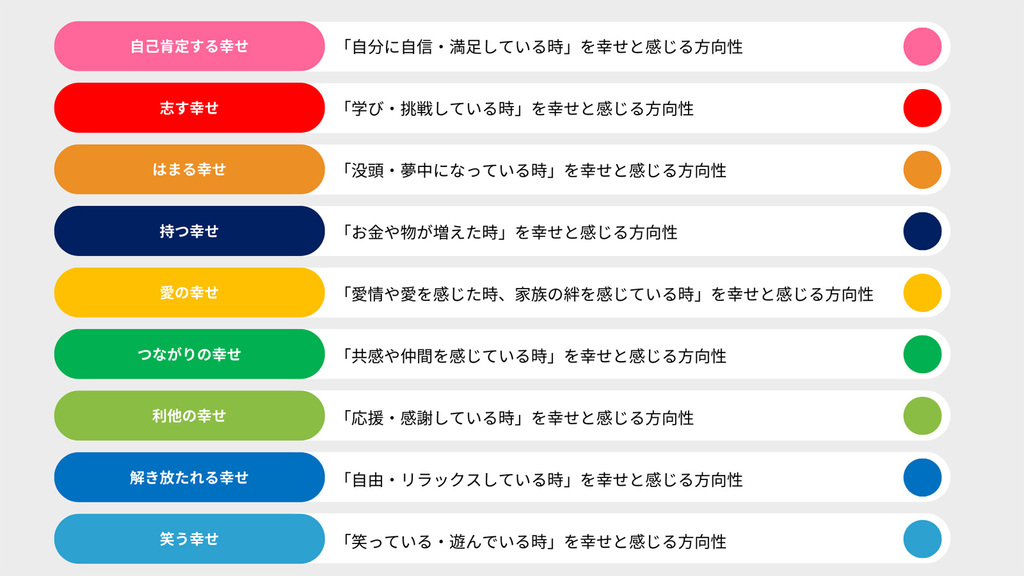

最新となる第4弾研究発表では、「生活者の主観的幸せの方向性分析」を行い、生活者はどのような瞬間に幸せを感じるのか、という具体的な「幸せ」の方向性を9因子にまとめました。

新しいアイデアのカギになる、生活者の「幸せの方向性」

Q.どの研究も気になりますが、まずは最新の研究成果である「幸せの方向性9因子」について教えてください。

Q.「幸せ」とひと口に言っても、どのようなタイプの幸せがあるかについて方向性を可視化したということですね。

そうすることで、商品がどんな幸せなら提供できるかその親和性が測れたり、商品のターゲットはどういう時に幸せを感じるだろうという問いの1つの手がかりになったりします。

プロモーションのアイデアを考える際にも役立つでしょう。プロモーションはシーズンに合わせて実施されることが多く、まずは「お正月」や「クリスマス」など、提供するシチュエーションがありますよね。

その「お正月」と「自己肯定する幸せ」を掛け合わせたら、どんなコンテクストが生まれるだろう、というふうに、より幸せな経験をアシストするアイデアの手がかりになるのが「幸せの方向性9因子」なんです。

Q.コストパフォーマンスや便利さではなく、ターゲットの「幸せ」や「ウェルビーイング」を軸にして、商品やサービスを開発するんですね。

人が幸せを感じる状態の法則を解き明かし、それをさらに深掘りしていくことで、ウェルビーイングという視点から企業活動を支援している「人と生活研究所」。続く後編では、同研究所が開発した「Happy Brain Card」と、ニューロサイエンスの観点から考える「幸せ」について深掘りしていきます。

コロナ禍をきっかけに、社会全体でこれまでの価値観や生き方を問い直す動きが出てきています。電通グループでは、「人と生活研究所」をはじめ、そうした生活者の動きや変化を分析し、そこから得られるマーケティングのヒントを提供しています。価値観が複雑に多様化している現在、消費者のニーズをどうくみ取れば良いか分からないという課題を抱えている担当者の方は、CONTACTよりお問い合わせください。