マーケティングリサーチなどを通じてビジネス課題の解決に貢献する、株式会社 電通マクロミルインサイト(以下、DMI)。同社内の組織である「人と生活研究所」では、ビジネスポテンシャルのある研究テーマを設け、生活者に関する研究成果をリリースしたり、クライアントからの要望に応じて、ファインディングスの提供を行ったりしています。

2023年2月には、半歩先の生活変化に関する生活者調査『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』をリリース。調査で見えてきた生活者の価値観や消費行動の変化について、「人と生活研究所」の和田久美氏に聞きました。

生活者目線で、トレンド予測の「確度」を上げる

Q.はじめに、和田さんの経歴や仕事内容について教えてください。

現在、「人と生活研究所」の柱は2つあります。1つはマーケット理解・予測を目的とした「トレンド予測」や「未来予測」です。もう1つは、生活者インサイト理解を目的とした「ウェルビーイング研究」と「欲求研究」。人が幸せを感じる状態を類型化・マーケティングツール化するために、大学の先生と共同研究を行ったり、電通グループ内のチームと消費・欲求の研究を進めたりしています。

これらの研究結果を基に、ワークセッションやアイデアソンなどのプログラムを企画し、商品・サービス開発から事業の方向性、ブランドパーパスの策定まで、さまざまなソリューション提案を支援するのが、私たちの役割です。

Q.今回のテーマである『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』がリリースされたのは、2023年2月のことですよね。この調査は「トレンド予測」「未来予測」の一環として行ったものということでしょうか?

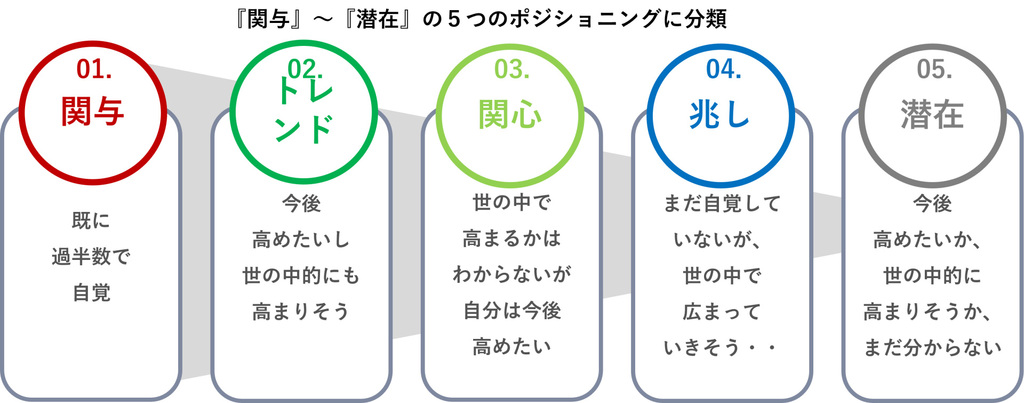

それらの調査項目を「自分に関係ある、当てはまる」「今後、高めたい(欲求)」「世の中で高まりそう(予見)」などの視点で生活者に判定してもらい、潜在から関与まで5つのポジショニングに分類。単なる思いつきの「予測」ではなく、生活者検証を加えることで、より確度の高いトレンドの兆候を発見することにつながります。

これまで、ミレニアル世代やZ世代の話をしても「それって一部の若者の話だよね」「若い世代だけの価値観だよね」と流されてしまうこともありましたが、今後は私たちが「新感覚層」と呼んでいる、新しい価値観を持っているデジタルネイティブ世代がコア層になってきます。そういった状況も踏まえて、「人と生活研究所」では、次なる消費の牽引層が今、何に注目しているのか、ちょっと先の生活スタイルがどうなると考えているのか、注目していきたいと思っています。

エシカルやNFT……若者世代で浸透が進むトレンドキーワード

Q.なるほど。実際、同じ調査項目でも、40代以上の世代とZ世代でどういったトレンドポジションの違いが見られましたか?

例えば、「プラントベース(植物由来の原料を使った食品、またはその食品を生活に意識的に取り入れる食への考え方)」や「エシカル消費」といった環境配慮商品に関する要素。全世代で見ると、まだ「これから世の中に広まっていきそう」といった兆しが見え始めた段階ですが、若者世代に限ると、「積極的に参加している」「どんどん取り組んでいきたい」という人も多く、既にトレンドになりつつあります。今後3年以内に定着するレベルまで浸透するのではないかと思っています。

デジタルやテクノロジーの領域も、トレンドの浸透状況の違いが明らかです。NFT(非代替性トークン)やAIなどは、全世代の平均では「この先どうなるか分からない」といった潜在に位置付けられますが、若者世代では既に「世の中で高まりそう(予見)」の割合が高く、社会の兆しと捉えていることが分かります。

Q.予想以上に潜在から関与への移行が早かった項目はありますか?

今回、調査の中で、暮らしの行動・意識を聞く設問も入れているのですが、「近隣の人、子どもたち、シニア世代などが寄り集まる、『ご近所づきあい』が復活している」と回答した割合は、20代や生活感度が高い層では、全体平均を10%近く上回りました。これは、出社とリモートワークのハイブリッドが当たり前になったり、地方移住を選択する人が増えたりして、会社を起点とした生活圏から自宅を起点とした生活圏へと変化したことが大きく影響していると考えられます。

結果、「ご近所の人たち、ママ友・パパ友、地域関係者・企業など『皆で、子育て』をすることが一般化する」というトレンドのポジションは、若者層では既に自分ごとであったり、今後高めたい「関心」に位置付けられている。家族で助け合うのは当たり前ですが、地域や第三者なども巻き込んで、みんなで家事・育児に携わっていく。地域に暮らすさまざまな立場の人たちが一緒になって、見守りや子育てなどの新しいスタイルをつくっていくといった動きが、今後2〜3年の間に出てくるのではないだろうかと予測されます。このように、ご近所とのつながりをもう一度見直すような動きが出てきたのは、非常に興味深いですね。

定量・定性調査を行うだけでなく、生活者のストーリーを踏まえて分析し、確度の高い未来予測を導き出す「人と生活研究所」。続く後編では、もう1つの柱である「ウェルビーイング」と、その研究結果から見えてきた「ちょっと先の未来」の予測について聞きます。

アフターコロナ時代が少しずつ身近に迫り、人々の嗜好が多様化してきている昨今。電通グループには、「人と生活研究所」をはじめ、多くの世代のインサイトを調査し、精緻なファインディングスを提供する手段が豊富に揃っています。Z世代を筆頭に、幅広い世代の需要を捉え、マーケティングに生かしたいと考えている担当者の方。まずは下のCONTACTからお問い合わせください。