ブロックチェーン技術を活用したトークンエコノミーが拡大する中、大きな注目が集まっているNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)。デジタルアートがNFTによって高額で取引されているニュースが話題となり、国内でも続々と大手企業が参入しています。ここでは、そんなNFTを基本から解説。特徴やメリットに触れながら、それによって広がるコンテンツビジネスの可能性やトークンエコノミーの未来について考えます。

デジタルデータの所有者を明確にし、唯一無二の価値を持たせるNFT

今、ビジネスの未来を変える仕組みとして大きな注目が集まっているNFTとは、「Non-Fungible Token」の頭文字を取った略称です。ここで言う「Token(トークン)」とは、ブロックチェーン技術を用いて発行するデジタルデータのことを指しており、政府が発行する正式な通貨ではないものの、特定のサービスやコミュニティーの中で価値を持ち、取引をする代用貨幣のような役割を持っています。

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)も、NFTと同じくブロックチェーン技術を使ったトークンの一種です。1ビットコインは誰にとっても同じ価値を持ち、AさんとBさんの間で入れ替えても問題ありません。ビットコインのような暗号資産は代替可能なため、FT=「Fungible Token(代替性トークン)」と呼ばれます。

一方、NFTの特徴は、他のものと代替できないということです。この非代替性という特徴により、NFTはデジタルデータの所有者を明確にし、唯一無二のものとして固有の価値、資産性を持たせることができるのです。これまでデジタルデータは、誰でも簡単にコピーや改ざんができるため、所有者を明確にしにくいという問題がありました。しかし、ブロックチェーン上に取引プロセスや発行者、所有者などを改ざん、コピーできないかたちで記録するNFTが、これを解決したのです。

NFTのメリットは所有者の明確化や幅広い活用方法

所有者が明確で、取引内容をブロックチェーン上で誰でも検証できるNFTは、安全性の高い取引を可能にします。加えて、原理的には特定のプラットフォームに依存せず、半永久的に資産として保持することができます。プラットフォームの垣根を越えて流通させたり、利用したりすることも可能です。

さらに注目すべきなのは、NFTにさまざまな機能を付加できること。現在、多くのNFTが取引されているブロックチェーンのプラットフォーム「イーサリアム」には、「スマートコントラクト」という取引を自動化する機能があります。これを活用し、取引数量を制限したり、時間とともに価値を上下させたりすることもできます。また、取引履歴をさかのぼって確認することができるため、二次的、三次的な取引ごとに著作権者に収益を還元する仕組みを作ることも可能です。

NFTは今までにないコンテンツビジネスやユーザー体験を生み出す

前述のような特徴を持つNFTは、あらゆる産業を変革する可能性を秘めています。その中でも、今後発展する可能性が大きいと言われているのが、コンテンツビジネスです。NFTは、デジタルデータを一点ものの芸術作品や希少価値の高いアイテムとして流通させることを可能にしました。その結果、デジタルアートにオークションで何十億円という価格がついて落札されるということが起きているのです。

NFTを活用したコンテンツビジネスの可能性

すでにアートや音楽、ゲーム内で獲得したアイテム、スポーツ選手のトレーディングカード、コレクターズアイテムなどを、NFTのかたちで取引するマーケットプレイスが誕生。世界各国で活発な売買が行われています。

コンテンツや作品を世界同時発信することも可能なNFTには、コンテンツホルダーやクリエイターにとっても、ファン層の拡大や新たなビジネスの展開に寄与するものとして、大きな期待が集まっています。ここ数年は日本でも多くのIT企業やソーシャルゲーム会社、コンテンツホルダーなどがNFTに参入し、さまざまな取り組みを進めています。

デジタルアーティストとファンをつなぐコミュニティの醸成

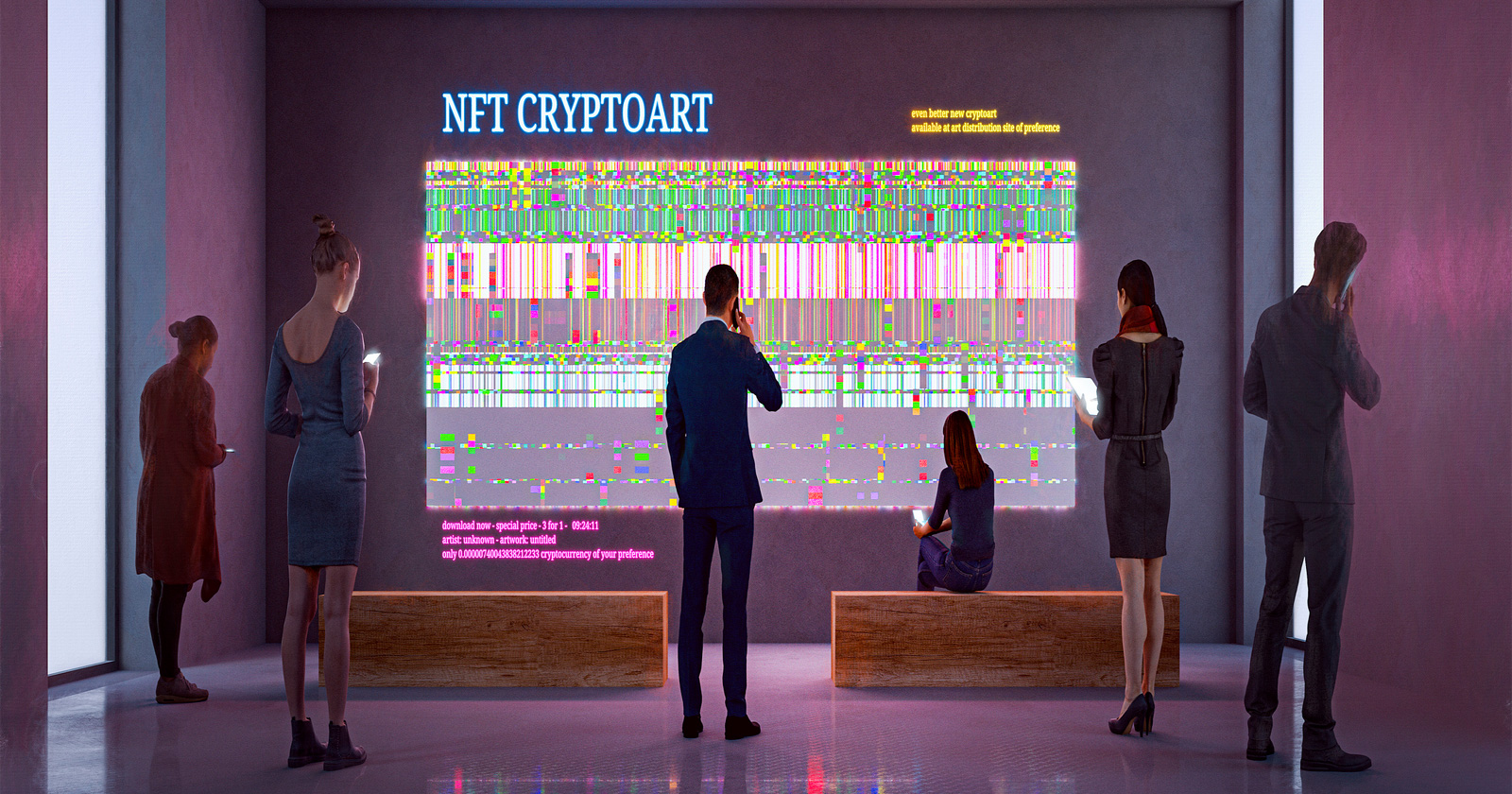

NFTなどのブロックチェーン技術によって価値を証明されるデジタルアートは「クリプトアート」とも呼ばれますが、このクリプトアートのアーティストやプロジェクトに対して、NFTによって寄付や投げ銭を行うことができるプラットフォームがあります。アーティスト側がNFTを発行し、それを購入した支援者はリワードとして作品を受け取ったり、限定公開のイベントへ参加する権利を得たりすることができます。アーティストとファンがNFTを介してつながり、「作品を作りたい」「アーティストを応援したい」というそれぞれのニーズを満たすことができる仕組みです。

二次創作活動のクリエイターをサポート

漫画やアニメ、ゲームの世界では、二次創作が活発に行われることがファン層を広げるきっかけとなることがありますが、NFTによってこの二次創作文化をさらに発展させる仕組みも提供されています。二次創作クリエイターが作品を申請し、公式権利元から承認されると、公式二次創作コレクションとして作品をNFT化できるサービスです。二次創作については、以前から権利の問題が取り沙汰されるケースもありましたが、この方法であれば公式の“お墨付き”を得ることができ、二次創作作品が売れれば権利元もロイヤリティ還元を受けられるので、原作者にとっても利益があります。二次創作作品を発表することが原作者への応援にもなるのです。

デジタル上のファンアイテムを収集・売買できるマーケットの展開

コンテンツのファンにとっては、作品にまつわる「ファンアイテム」を集めることも楽しみの1つです。CDや写真集などを買った際に、作品やアーティストの名前などが入ったオリジナルグッズがついてくるといったキャンペーンはよく目にするところでしょう。こうしたファンアイテムをデジタル化し、NFTによって収集、譲渡、売買などを行えるプラットフォームも生まれています。例えば3DやARで閲覧できるデジタルのフィギュアや特別な映像などが特典として配布されるのです。ファンアイテムを入手すると、保有者情報がブロックチェーン上に書き込まれ、NFT化。その情報がブロックチェーン上で公開されるため、友人同士などでコレクションを見せ合うといった楽しみ方も可能です。

他にも、NFTをコンサートなどの電子チケットとして発行することで、不正転売などを防ぐ取り組みも始まっており、NFTの活用はアーティストの権利を守ることにもつながると言われています。

日本は元々、アニメやゲームの分野で、世界に誇れるコンテンツをたくさん持っていますから、NFTの活用が広がることは、日本のコンテンツビジネスを一層活性化させることになるでしょう。ビジネスが発展すれば新たな才能あるクリエイターが続々と登場し、さらに国境を超えて活躍することも期待されます。つまりNFTは日本のコンテンツビジネスの国際競争力を高める上でも、非常に有益なのです。

トークンエコノミーは、これまで価値を付けにくかったものにも価値を与える

NFTに限らず、貨幣の代わりにトークンを用いて取引を行う経済圏「トークンエコノミー」は、今後大きく発展していくと見られています。すでに日本でも、自治体が地域限定のクーポンとして使える「地域トークン」を発行したり、大手SNSがユーザー向けにトークンを発行したりと、独自の経済圏を築く取り組みが進んでいます。

トークンエコノミーのメリットの1つは、銀行などを介さず、多くの場合は手数料などもあまりかからないため、少額から気軽に取引できる点です。そのため、アーティストとファンの間でも、ユーザー同士でもより活発に価値を交換し合うことができます。

さらに、トークンエコノミーの大きなメリットは、今まで価値を付けにくかったものにも価値を付け、流通させられるということです。NFTを例に挙げれば、以前はクリエイターが利益を得るためには「コンテンツを販売する」という方法が主流でしたが、NFTによって、ファンからの応援の気持ちを投げ銭として受け取ることができたり、二次創作の展開によっても利益が還元されたり、ファンコミュニティーの広がりそのものに価値を与えられるようになったのです。

またNFTなどによるトークンエコノミーは、現在大きな注目を集める、インターネット上の仮想空間「メタバース」とも相性の良い仕組みです。今後、メタバースの普及によって、多くの人が日常的に仮想空間の中で働いたり、買い物をしたりするようになっていくだろうと言われています。そしてメタバース空間のアバターやファッション、土地や建物などのさまざまなアイテムをデジタル上の資産としてNFTやトークンで所有し、売買、賃借するようなことも一般的になるでしょう。トークンによって、今まで価値を付けられなかったものが流通していく。この動きは、経済のあり方を大きく変えていく可能性を秘めています。

デジタルデータの所有者を明確にし、固有の価値や資産性を持たせるNFTに、大きな注目が集まる中、世界中でNFTを取引するマーケットプレイスが急成長し、日本企業も続々と参入しています。しかし、ブロックチェーンを扱うためには、一定の知識なども必要となるため、多くの一般ユーザーにとっては、まだ敷居が高いものと感じられているのも事実です。今後、コンテンツホルダーやクリエイター、ユーザーにとってより使いやすく、魅力的なNFTのサービスが登場することによって、コンテンツビジネスが一層活性化されることが期待されています。