近年、企業の存在意義として「パーパス(purpose:目的/意図)」を策定する企業が増えています。パーパスは、将来に向けた理想像である「ビジョン」や、社会的使命である「ミッション」などの根底に位置するもので、これを設定することで企業価値の向上や社員の意欲喚起にもつながります。

そうした中、2023年3月、東京大学 共生のための国際哲学研究センター(以下、UTCP)上廣共生寄付講座 特任研究員の堀越耀介氏と株式会社 電通は共同で、「哲学対話」を活用した「マイパーパス策定プログラム」の提供をスタートしました。

今回は哲学対話の実践者である、東大の堀越耀介氏と、プログラムを開発した電通の中町直太氏にインタビュー。前編では、プログラム立ち上げの経緯やサービスの概要を紹介します。

哲学対話を実践してきた研究者と、企業ブランディングの専門家の出会い

Q.現在、企業単位のパーパス設定だけでなく、社員の「マイパーパス」策定にも取り組み始めるところが増えています。このマイパーパス策定と、哲学がどのように結び付くのかは非常に興味深い点です。まずは、堀越さんがこれまでどのような活動をされてきたのか、なぜ電通の中町さんが哲学と出会ったのか、といったお話からお聞かせください。

近年、企業にとってパーパスが非常に重要だということで、多くの企業で策定が進んでいます。その一方で、パーパスを策定した企業が、社員へのパーパスの浸透やパーパスに基づいた行動の実践に関しては苦戦しているという課題が浮き彫りになってきました。加えて、最近では、組織の中で上から言われた通りに行動するだけではなく、社員1人ひとりが現場で主体的・自律的に行動することが求められています。そのため、単に企業としてのパーパスを掲げるだけでなく、それを社員自身が「マイパーパス」として落とし込まなくてはいけないのです。こうした課題は、社員数の多い大企業ほど顕著だと思います。

個人的に興味があって、私は5年ほど前から堀越さんの哲学対話のワークショップに参加していました。当初は私自身の知見を広げる目的で参加を始めたのですが、企業のパーパス関連課題と向き合う日々の中で、堀越さんの哲学対話は非常に有効な手法ではないかと思い至ったんです。

奇しくもそんな折、私は2022年3月に日本広告業協会(JAAA)の懸賞論文で金賞をいただいたのですが、その論文を堀越さんにも読んでいただいた中で、何か具体的にご一緒できるのではないかと思いたち、今回のプログラムづくりが始まったのです。

Q.哲学の研究者といえば、真理の探究など哲学そのものへの興味の方が強い、と想像する読者も多そうですが、堀越さんは、元々哲学の社会への実践に興味があったのでしょうか?

哲学対話を軸に目的別にカスタマイズできるプログラム

Q.堀越先生は既に教育機関や企業へのコンサルティングなども豊富に実践されていらっしゃいますが、今回の「マイパーパス策定プログラム」では、具体的にどのようなプログラムをクライアント企業さまに提供できるのでしょうか。

具体的な提供プログラム例としては、下記のようなものがあります。

・哲学的思考、哲学対話のビジネスへの効用に関する勉強会の実施

・哲学対話を活用したワークショップの企画、ファシリテーション

・哲学対話のファシリテーション研修

・マイパーパス策定に向けたファシリテーションマニュアル、eラーニングプログラム、ワークシートの作成

・マイパーパス策定を軸とした社内浸透コンテンツの制作、表彰制度、階層別研修等の統合的なインターナルコミュニケーション施策の開発

もちろん、クライアント企業さまのニーズによって、規模ややり方は柔軟にカスタマイズできるようになっています。大きな組織だと人数も多いので、効果的に浸透させていくにはeラーニングのような手法を通じて、思考のプロセスを提供することも。また、今はいわゆる1on1面談を実施する企業も多いので、中間管理職と現場社員との1on1面談に、パーパスについての対話やマイパーパスの策定を取り入れてもらうケースもありますね。

Q.企業のパーパスの浸透、そして、マイパーパスの策定に哲学対話が有効である理由を、もう少し詳しく教えてください。

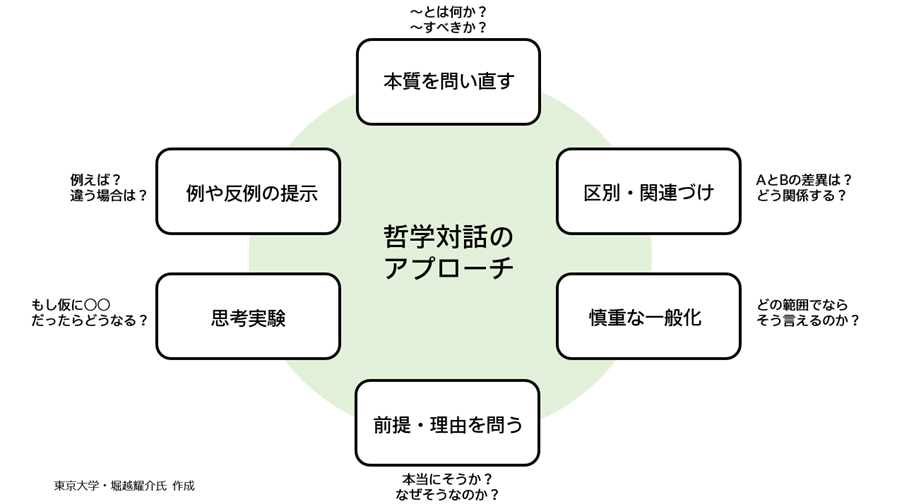

人は、「何かに積極的に取り組むかどうか」を判断する際に、自分がそこに参加する余地や余白があるかどうかを重視します。パーパスに自分の解釈を入れていい、自分の言葉にしてもいい、疑問があるなら投げ掛けてもいい。そんな状況を哲学対話でつくっていくことで、組織への帰属感や参加意識、パーパス理解を醸成することができるのです。

問いを立てることも含めて、これまで積極的に意識していなかったものに対する思いを、言語化することに意味があります。「仕事の社会的価値とは何か」「働くとはどういうことか」。分かっていたつもりでも、いざ考えると答えが出なくてモヤモヤする。当たり前だとされていたことにも「これは違うのでは」といったモヤモヤが生まれるかもしれない。哲学対話は、そんなモヤモヤを原動力に進みます。それがマイパーパス策定においても使えるわけです。パーパスに対して自分は何をすべきかを考えることで、マイパーパスが生まれる。そこが哲学対話を用いる意味であり、新しさなのです。

企業のパーパスは策定するだけではなく、社員への浸透や行動による実践によって、よりその価値を発揮できること、そのために、哲学対話という手法が、大きな役割を果たすことが分かりました。後編ではこのプログラムによってブランディングはどのように変化していくか、また、哲学対話の活用についての今後の展望などを紹介します。

パーパスの策定や浸透をはじめ、事業開発や組織改革など、哲学対話を活用した組織のさまざまな課題解決に関心のある企業や自治体、教育機関の方は、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。