「なかなか良い人材が採用できない……」「人材が定着せず、優秀なスタッフの流出が続いている」そんな悩みを抱える企業の経営陣や人事担当者は少なくないのではないでしょうか。そうした方々にとって、インナーブランディングによって社内スタッフと目標を共有していくことが解決の糸口になるかもしれません。この記事では、インナーブランディングの意義や成功のためのポイントについて考えます。

組織全体が同じ目標を共有するための「インナーブランディング」

インナーブランディング(Inner branding)とは、企業が社内に向けて行うブランディングのこと。1つの会社で定年まで勤め上げるのではなく、転職やフリーランス、起業、副業など、働き方が多様化している今、企業が優秀な人材を確保するためには、社内スタッフや就職希望者に「この会社で働きたい」と強く感じてもらうことが重要でしょう。インナーブランディングは、そのための手法の1つであり、社内スタッフに対して、企業が掲げる目標や企業理念、ブランドとしての価値を共有し、浸透させることを目指す活動です。

「インナーブランディング」と「アウターブランディング」

一般的に「ブランディング」と言えば、消費者や顧客、取引先、就職希望者といった社外の人たちに向けて、企業や商品の魅力を伝え、イメージアップを図る活動のことをイメージするかもしれません。こうした社外向けのブランディングは「アウターブランディング(Outer branding)」と呼ばれます。それに対して、「インナーブランディング」は、組織の内部に向けてブランディングを行います。

両者の違いは、その目的や手段にあります。アウターブランディングの主な目的は商品の売り上げアップや新規顧客の獲得など。一方、インナーブランディングが目指すのは、企業の目指す姿や価値観を社内スタッフと共有することです。社内スタッフ1人ひとりが自社ブランドや提供する商品・サービスに誇りを持つことができれば、より自信を持って、積極的に自社のPRを行うことができるようになると考えられます。さらには、自社への愛着や信頼を深めることは、モチベーションアップ、パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。そうしたモチベーションの高い人材が多く働く職場であれば、社内スタッフの定着率も高まり、新たに優秀な人材を採用できる可能性も高まるかもしれません。

また、アウターブランディングではホームページやマスメディア、SNSなどを活用して、広く情報発信を行うのが一般的ですが、 インナーブランディングでは、社内のポータルサイトやメール、社内研修などが主なコミュニケーション手段となっています。

働き方の変化や情報の「見える化」により、インナーブランディングの重要性が高まる

昨今、インナーブランディングが注目されている理由の1つには、かねてより問題視されている少子高齢化による人材不足などがあるでしょう。さらには、企業のグローバル化や働き方改革、新型コロナウイルス感染症によるリモートワークの常態化などによる影響も考えられます。働き方が多様化したことで「経営層が掲げる理念や目標が現場の社内スタッフにまで浸透しにくい」「社内スタッフの一体感や帰属意識が低下している」などの問題が生じるようになり、インナーブランディングによって、社内スタッフにビジョンを共有することが求められるようになったのではないでしょうか。

各企業の内情が「見える化」していることも無視できません。かつては各々の企業の内情が如実に世間に伝わるようなことは稀でしたが、今では転職希望者が現在の所属企業の情報を第三者に提供することで、次に希望している転職先の情報を知ることができるようなサービスがあります。自社内の経営層への評価や風通しの良さ、給与といった情報がほぼ丸見えと言っても過言ではありません。就職活動生が応募した企業の評価や面接で聞かれた内容を共有し合うようなサービスも存在しています。現在の求職者はそうしたサービスや各種SNSを駆使してさまざまな情報をやりとりしているので、自社内での評判はほぼ筒抜けであるという事実を、まずは受け入れる必要がありそうです。

インナーブランディングを成功させるためには、現状把握や効果測定が重要

では、インナーブランディングは実際にどのように行えば良いのでしょうか? 一概には言えませんが、例えば以下のようなプロセスが考えられます。

- 自社の理念や目標を明確にする

- 理念や目標が実際に組織内でどのくらい浸透しているかを把握する

- 効果測定のための指標や実施計画を定める

- 目標を達成するために必要な施策を実施する

- 実施後の効果測定や分析を行う

まずは組織全体に浸透させるべき企業理念や目標を明確にしておく必要があるでしょう。その上で、それらが組織内でどの程度浸透しているのか、アンケートやヒアリングなどを通じて現状を把握する必要があります。次に、どのような手段によって、どのようなゴールを目指すのか、インナーブランディングにおける目標や計画を定めます。目標が達成できたかどうかをチェックするために、効果測定の指標を定めるのも効果的かもしれません。例えば、社内スタッフに対するアンケート結果などは分かりやすい指標の1つと言えるでしょう。そこまで準備が整ったら、具体的な施策を実行します。実施後は、効果測定や分析を行い、次回の目標設定と、より効果的な施策の立案につなげることも重要です。

インナーブランディングの代表的な手法

企業の理念や目標を浸透させるための施策はさまざまですが、以下に代表的な例を挙げます。

- クレドカードやハンドブックの配布

- 社内ポータルサイト、社内報、社内SNSなどによる情報発信

- 研修、ワークショップなどのイベント実施

クレドカードとは「企業の信条や行動指針が書かれたカード」のことです。こうしたカードやハンドブックなどを配布することは、手軽に実行できる施策の1つと言えるでしょう。抽象的な理念や目標を短い文章でまとめることで、現場で働く社内スタッフにも分かりやすく伝えることができます。また、カードなどのコンパクトな形で携帯してもらうことで、いつでも確認でき、浸透しやすくなる効果も期待できます。

社内のポータルサイトや社内報、社内SNSといった媒体を使って、経営層からのメッセージを繰り返し伝えるのも、比較的容易に実施でき、浸透しやすい方法と言えるでしょう。また、ビジョンを動画やポスターなどで分かりやすく表現し、発信することも有効です。

研修やワークショップを通じて社内スタッフに学びの場を設ける方法は、直接的かつインタラクティブに社内スタッフとコミュニケーションを取ることができます。手間はかかりますが、うまくいけば強く、確実にメッセージを届けることができるでしょう。

インナーブランディングの成功事例から見る、組織力を高めるポイントとは

最後に、インナーブランディングを実践している企業の事例を元に、成功のためのポイントについて考えてみましょう。

大手カフェチェーンの事例:接客マニュアルなしで、行動規範を浸透

大手カフェチェーンは、接客やお客さまへのサービスに関するマニュアルを用意せず、社内スタッフの自主性や創意工夫を引き出すことを推奨しています。マニュアルがない代わりに、社内スタッフとしての行動規範をまとめた冊子を携帯。働く仲間同士で、その行動規範に基づいた行動をした人がいることに気づいたら、良かった点をメッセージカードに記入して渡し合うという文化も。こうした取り組みによって、価値観の共有やモチベーションの向上を促進しています。

大手IT企業の事例:社内広報で当事者意識を醸成

大手IT企業は「インターネット産業では、優秀な人材こそが重要な経営資源」と捉え、社員の働きやすい環境の整備や、モチベーションを上げるためのさまざまな施策に取り組んでいます。例えば、全社総会のほか、チームを横断して新規事業を考える会議、社内コンテストなどのイベントを定期的に開催。また、社内報やポスター制作などにも力を入れており、キャッチーなコピーやインパクトのあるビジュアルで経営層のメッセージや施策の意図を分かりやすく訴求することを目指しています。さらに、社内スタッフに積極的にそれらの制作物に登場してもらうことで当事者意識を高める狙いもあるそうです。

どちらの事例も、一方的に企業側のメッセージを届けるだけではなく、社内スタッフ自身の行動を促すことや、当事者意識を持たせることがポイントになっています。

インナーブランディングによって社内スタッフと目標を共有する真の意義とは

こうした事例を振り返ってみると、インナーブランディングによって社内スタッフと目標を共有していくことは、社内スタッフの満足度を高めると同時に、1人ひとりに自社をPRする“アンバサダー”の役割を担ってもらうための取り組みでもあるのではないでしょうか。社内スタッフが自社の理念を語り、共有し合い、さらには外部に向けて主体的に発信してもらうことも重要なのです。

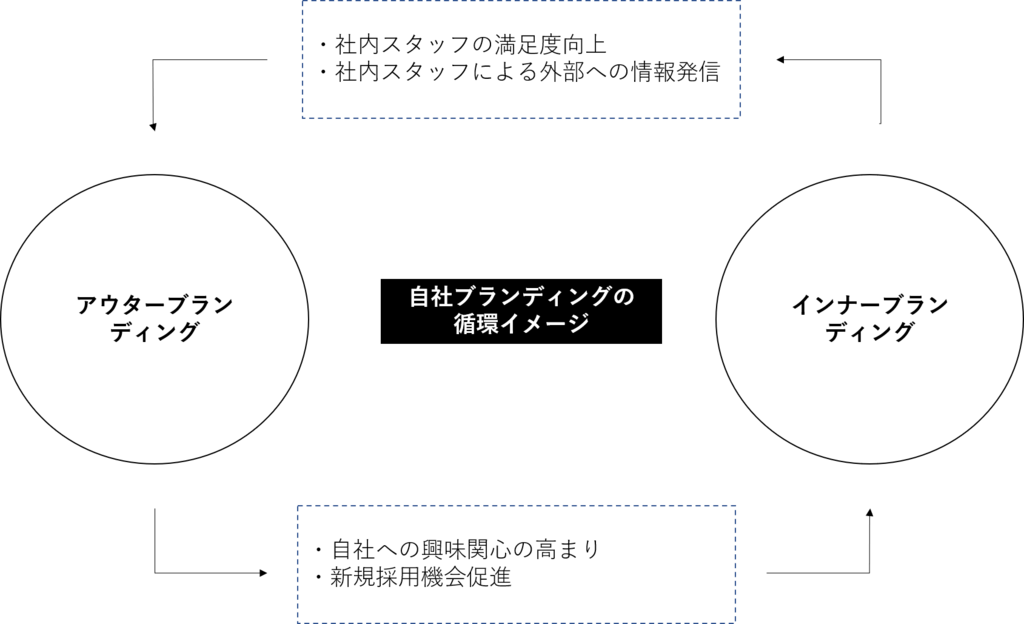

そう考えると、インナーブランディング・アウターブランディングといった区分をすること自体が古い考え方になっていき、今後は上記の図のように「インナーブランディングを充実させることが巡り巡ってアウターブランディングへとつながっていく」という考え方が主流になっていくのかもしれません。

インナーブランディングに取り組むことで社内スタッフの満足度が上昇し、社外への情報発信の内容が好意的なものへと変化していく。そうして生み出されたアウターブランディングによって、社外から自社への興味関心が高まり、新規採用機会も促進されることで、新たなインナーブランディングの機会が創出される。そうした循環こそが、現代における自社ブランディングの真の姿なのではないでしょうか。

インナーブランディングとは、組織の内部に向けて行うブランディングのことで、経営層が掲げる理念や目標を社内スタッフに共有・浸透させるための取り組みです。そのメッセージを一方的に伝えるのではなく、社員の理解と共感を引き出すことはいずれアウターブランディングにもつながっていきます。インナー・アウターで切り分けて考えていた時代は一昔前のものになり、今後はどちらの視点も持ちながら、より複合的なブランディングを考えていく必要がありそうです。