この記事では、ビジネスやマーケティング界隈のトレンドワードについて、Transformation SHOWCASE編集部が解説します。今回のテーマは、目標設定の手法として近年、注目を集めている「OKR」。Transformation SHOWCASE編集部員で、駆け出しのマネージャーとしてさまざまなプロジェクトを率いるスタッフが、現場目線を交えながらお伝えします。

OKRは多くの成長企業が導入する、高い目標の達成を目指す手法

組織に属する以上、目標の設定とその評価から逃れることはできません。私のチームでも、現在、定期評価のための目標設定期間の真っ最中。数年前までは自分で目標を設定し、上司から評価される側でしたが、今では部下を評価する立場となり、あらためて個人の成長と企業の成長のベクトルを合わせていく難しさを感じる機会が増えました。

まだまだ駆け出しのマネージャーとして、「個々のスタッフが求める適正な評価とは?」「会社が求める成長を促す評価とは?」といった視点でさまざまな目標設定の手法を調べてみると、「OKR」「KPI」「MBO」などなど……複数の評価手法があることを知りました。

自分自身の人材評価スキルの底上げのためにも、この機会に新たな気付きを得られた「OKR」を中心に、そのメリットや注意点などをまとめたいと思います。

OKRとは?

OKRとは「Objectives and Key Results(目標と主要な成果)」の略で、ビジネス現場で用いられる目標管理手法の1つになります。その名前の通り、「目標」と「成果指標」を、企業全体、チーム、個人それぞれの階層で設定。企業が目指すことを明確にした上で、それをチームや個人の目標に落とし込み、同じ方向を向いて取り組むことで、高い目標の達成を目指していく手法です。

OKRでは野心的な目標を設定し、成長を目指す

OKRの細かな設定・運用の仕方は、企業によって異なりますが、おおむね以下のような特徴があります。

- 野心的な目標を設定し、60〜70%の達成度を目指す

- 1つの目標に対して、いくつかの成果指標を設定する

- 成果指標は数値化し、測定しやすいものにする

- OKRは組織全体に公開して、誰でも確認できるようにする

- あくまで目標達成のための手法であり、人事評価などには反映させない

OKRでは、まず目標を設定しますが、この目標は容易に達成できるものではなく、その個人にとって少し高めの目標を掲げるところが大きなポイントです。100%の達成を目指すことを求めると、消極的な目標設定になりがちなので、60〜70%程度の達成が基本とされています。次に、この目標を達成するための成果指標を設定します。成果指標は数値化して、簡単に測定できるものであることが理想です。

また、企業では目標管理を人事評価と結びつける場合も多いと思いますが、OKRの目的は、高い目標を目指して、個人やチーム、企業全体が成長していくことにあります。OKRが未達成だから人事評価を下げるなど、従業員を評価するために使ってしまうと、野心的な目標を設定させることも難しくなるため、あくまで人事評価などとは切り離して考えることが基本です。

実際、私の組織でも、報酬よりも人とのつながりや、それを介した自分自身の成長の方が重要であると考えるスタッフがいるのですが、OKRにはそうした考えを持つ人のポテンシャルを大きく引き出す可能性が秘められているように感じました。

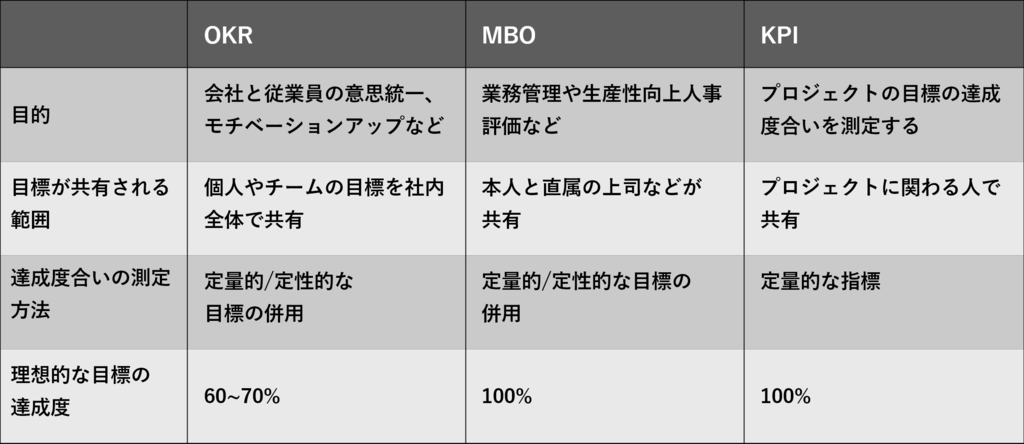

次に、OKRの特徴をよりわかりやすくするために、他の目標管理手法とどのような点が異なるのか見ていきましょう。ビジネスシーンでよく使われる目標管理やマネジメントの指標としては、「MBO」や「KPI」などがあります。

MBOは、人事評価に直結する指標

OKRと似ているのが、「MBO(Management by Objectives:目標による管理)」というマネジメント手法です。これは経済学者ピーター・ドラッカーが提唱した手法で、従業員1人ひとりが目標を設定し、それを達成することによって組織全体の業績を向上させることを目指します。個人の目標と会社の目標をリンクさせるという点ではOKRと似ていまが、大きく異なるのは、MBOは人事評価に直結することが多いこと。ノルマを設定し、その達成度合いによって昇進・昇給などを決定する判断要素とするのが一般的です。また、MBOでは個人の目標は直属の上司や経営陣など以外には共有されないことが多い点、基本的には100%の達成を成功とみなす点も、OKRとは異なります。

KPIは、プロジェクト成功のためのチェック指標

もう1つ、OKRと比較されるのが、「KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)」です。KPIの目的は、個人やチームの成長ではなく、プロジェクトの目標の達成度合いを測定すること。最終的な目標(KGI)を達成するために必要な過程を想定し、それをクリアしているかどうかをチェックする、中間指標のような役割を果たします。そのため、KPIは明確な数字などで達成度合いが判断できる、「定量的な指標」である必要があります。一方、OKRは「定量的な成果指標」と、数字では測れない「定性的な目標」を組み合わせて設定します。また、KPIはMBOと同様に、100%の達成を目指すのが一般的です。

企業と社員個人の向かう方向性を合致させるOKR

OKRには、さまざまなメリットがあります。代表的なものとしては以下です。

- 明確な目標や優先順位を共有できる

企業として何を目指しているかが社員に明確に伝わり、目的意識が生まれます。また、重要な課題や、今取り組むべき仕事なども明らかになるため、優先順位を判断しやすく、生産性の向上にもつながります。 - 従業員のモチベーションの向上

自分の成果が企業全体の目標とどのようにつながっているのかがわかるため、モチベーションの向上が期待できます。 - 社内コミュニケーションの活性化

OKRは社内全員に共有されるため、従業員がお互いの目標を理解し、それをきっかけとして意見を交わしたり、相談したりする機会が生まれやすくなります。また、定期的な振り返りによって、マネージャーとの間のコミュニケーションも促進されるはずです。 - 高い目標にチャレンジできる組織風土をつくる

従来の方法では、目標を設定させても、過去の実績や現在の状況に則した無難な目標になりがちでした。OKRでは、100%の達成を目指すよりも、あえて高めの目標を設定することが基本になるので、よりチャレンジングな組織風土を醸成することができるでしょう。

多くの成長企業がOKRを導入

OKRはアメリカのIntel社で導入されたのが最初だと言われています。1970年代後半、経営の危機を迎えていたIntel社が挽回をかけて社内を改革するために採用した手法がOKRでした。その後、創業期のGoogle社もOKRを導入し、急成長。シリコンバレーのIT企業などが続々とOKRを採用するようになります。

日本ではフリマアプリの運営会社がOKRを導入。事業が拡大し、従業員も増え続けていく中で、OKRが経営陣と従業員の結びつきを強めることや、チャレンジングな社風を醸成することに貢献し、企業全体の成長につながったと言われています。

OKR運用のポイントは、社員とのコミュニケーション

最後に、OKRを導入する際、その効果を最大限に発揮するために注意すべきことをご紹介していきましょう。

- 期限を明確に

まず、重要なのがスケジュールです。設定のサイクルは四半期か半期に一度など、サイクルを決めて「いつまでに達成するか」を明確にすることで、個人もチームも着実な成長を目指すことができます。また、無闇に多くの目標を立てるのではなく、少ない数に絞り、その期間は集中して取り組むことも大切です。 - 適切なレベルの目標を設定

目標の難易度設定の目安としては、簡単に達成することは難しく、かつ決して不可能ではないレベルが望ましいでしょう。現状維持ではなく、チームや顧客に求められていることを考え、革新的な目標を設定することがOKRの肝となります。 - 定期的にレビューを行う

定期的に面談してレビューを行い、進捗状況を確認しましょう。目標を設定したら終わりではなく、頻繁に振り返る機会を持ち、自分が目指す方向や、今やるべきことを確認することが重要です。また、目標について話し合い、コミュニケーションが活性化されることも社員のエンゲージメント向上につながると考えられます。

また、実際にこうした手法を個人や会社の成長に生かしていくためには、自分が所属している組織についてよく知ることが重要であると考えます。

さらに、これまで社内でどのようなやり方で目標を立て、どのくらい達成されてきたのかを見直すことも必要でしょう。例えば、今まで何らかの目標を掲げていても、ほとんど達成できていなかった組織で、いきなりOKRを導入しても、その理想について来られるスタッフは少ないかもしれません。まずは目標管理の仕組みや、達成のために具体的なアクションプランを立てていく方法を社内にしっかりと根付かせることが求められます。

つまり、どんな組織でもOKRを導入すればいい、ということではなく、大切なのは、会社やチーム、個々人の特性をよく知り、今この組織にとって最適な評価手法は何か?をマネージャーである私たち自身が一生懸命に考え抜くこと。その過程があってこそ、組織にとって最も適切な目標設定の手法に近づけるのではないでしょうか?

OKRは従来のMBOやKPIとは違った新しい目標管理の手法として注目されています。企業と従業員が目標を共有することで、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めることができます。自社の状況をしっかりと観察した上で、あなたの組織や所属スタッフにとって最も適切な目標管理の手法を取り入れてみてください。