コロナ禍により私たちの生活様式は大きく変わりました。その1つがリモートワークの推進に代表されるデジタル化の急速な進行です。それはBtoBビジネスにおいても同様で、購入担当者や意思決定者のリモートワークが増えるにつれ、購買プロセスのデジタル化も進んでいます。

電通デジタルでは、コロナ禍によって大きく高まった顧客側からのデジタル化への期待を取り入れ、BtoBビジネスの在り方をもう一度見直すことこそが、さらなる収益化につながる変革なのだと考えています。

デジタル化はBtoC分野の話題が目立ちますが、実はBtoB分野の方がよりデジタル化が進んでいることをご存じでしょうか。BtoBビジネスにおけるデジタル化について、株式会社電通デジタル アカウントディベロップメント部 ソリューションディレクター 髙田拓之が語った内容をご紹介します。

(この記事は、2021年10月25日〜10月29日に開催した「Commerce Week 2021」のセッションの採録です)

BtoB顧客がデジタル化に求めているのはBtoCのような顧客体験

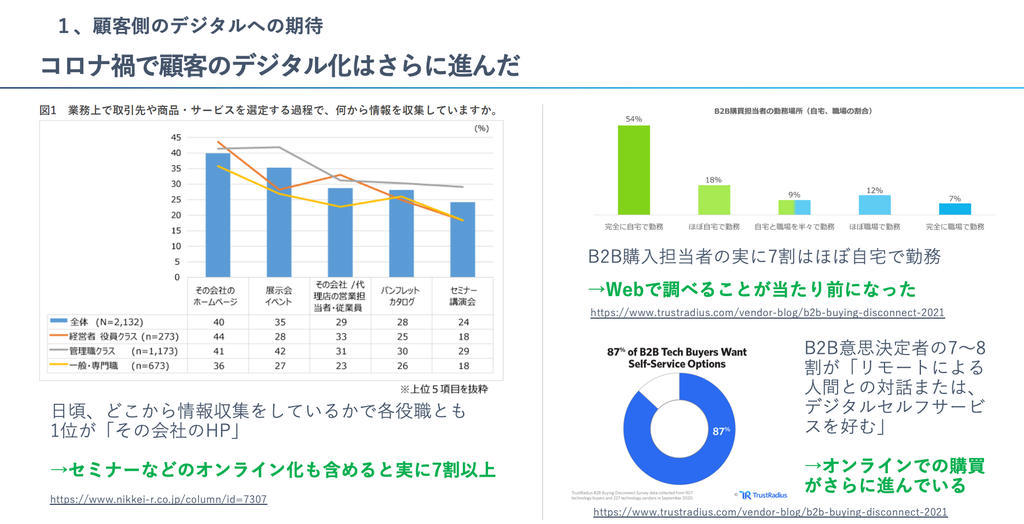

コロナ禍によって、BtoB顧客のオンライン購買は大きく進みました。リモートワークが広がるにつれ、BtoBビジネスのメインターゲットである購入担当者や意思決定者の自宅勤務の割合が高くなったためです。実際に、BtoBビジネスにおける意思決定者の7〜8割が、リモート対話やデジタルセルフサービスを好むというデータ(下図の右下のグラフ)もあります。

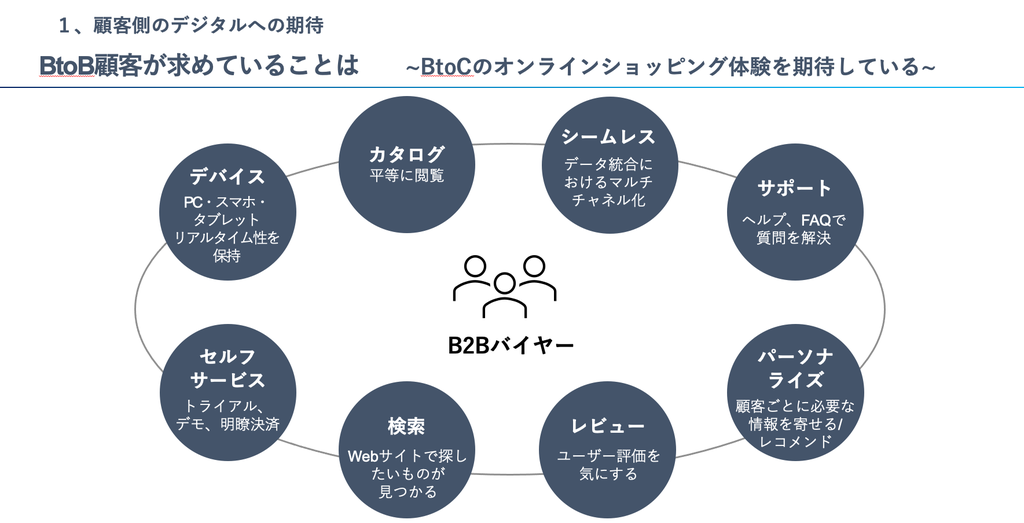

「BtoBビジネスにおいても、顧客(バイヤー)はBtoCビジネスにおける顧客(クライアント)と同じような感覚で商品やサービスを選定し、購入したいと考えているだろう」と語った髙田は、「BtoB顧客がデジタル化に期待していると想定されることを、具体的にまとめると8つに分類できる。これらはいずれも、BtoCの顧客がオンラインショッピング体験に求めていることと同じで、現代のBtoB顧客はBtoCと同じような顧客体験を求めていると言えるだろう」と、下の図を示して考えを述べました。

BtoB顧客がBtoBのデジタル化に求めていること

①サポート

ヘルプやFAQなどを利用し、自分の疑問や知りたいことをWeb上で解決しようとしている。前述のリモート対話、デジタルセルフサービスなどもつながってくる。

②パーソナライズ

自分にとって必要な情報が分かる、レコメンド機能。

③レビュー

その製品が良いか悪いかを、他ユーザーの評価から知りたい。

④検索

Web検索を行ったとき、自分が探したいものを分かりやすく見つけたい。

⑤セルフサービス

デジタルで実際に物に触れないからこそ、トライアルキットやデモが欲しい。決済においても、透明性のある分かりやすい決済方法に期待している。

⑥デバイス

PC、スマホ、タブレットなど、さまざまな端末でリアルタイム性を保持できる。

⑦カタログ

デバイスによって情報が制限されることなく、どの端末からでも同じ情報が見られる。

⑧シームレス

データ統合により、自分の見たいチャネルで見たい情報が見られる。

事業者側のBtoBデジタル化によるメリットとは?

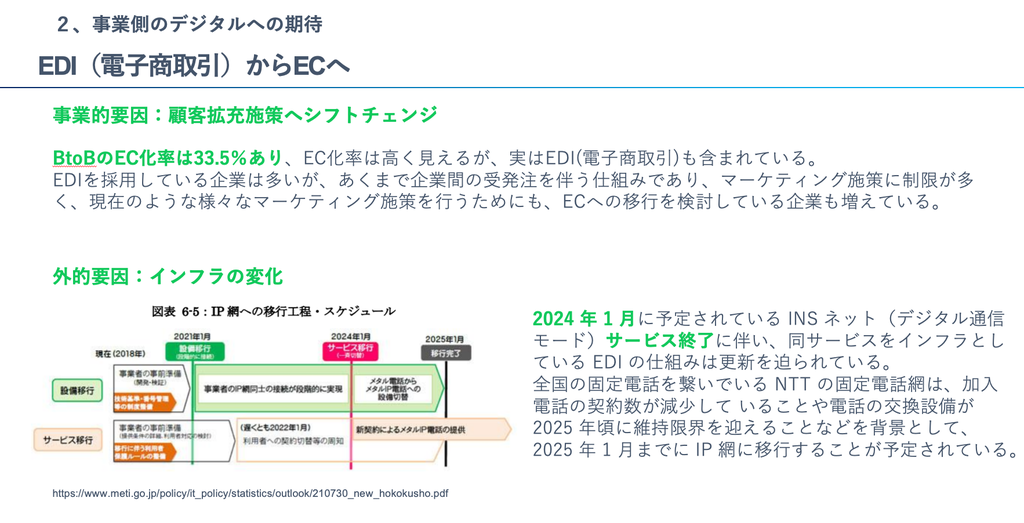

次にBtoBの事業者に目を向けた髙田は、「BtoBビジネスにおいて、デジタル化に期待しているのは顧客だけではない。BtoBの事業者側もやはり、デジタル化にシフトチェンジし始めたところが多い。その要因として、外的要因と顧客拡充施策の2点が挙げられる」と分析します。

経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」によれば、BtoB市場のeコマース化率は33.5%あり、BtoC市場の10%と比べて一見高く見えます。しかし、BtoBにおけるeコマース化の多くは、現状「EDI」(電子データ交換)が多く、必ずしもBtoC市場で想像されるようなデジタル化が進んでいるとは言えません。

EDIとは、受注書・発注書・納品書・請求書などをデジタル化し、専用回線で送受信するというシステムです。ほとんどのEDIは固定電話回線網を使っていますが、固定電話回線の契約数減少や設備維持の限界などにより、2024年1月に回線サービス(ISDN)が終了することを受け、代替インフラを探す必要に迫られています。

また、EDIは既に取引関係がある企業間のインフラとして使われる受発注システムである以上、EDIによって新規顧客を開拓したり、新規ニーズや課題の抽出を行ったりというマーケティング施策には向きません。デジタルマーケティングを行う上では、EDIを使い続けるよりも、eコマースへ移行した方が新規顧客の開拓に有効だというわけです。

これらのことを踏まえて、「BtoBがデジタル化(eコマース化)することは、BtoBの事業者側にも4つのメリットがある」と髙田は考えています。

BtoB事業者側のデジタル化メリット① 売り上げの向上

既存取引先からの受注が増える可能性がある他、顧客離れが軽減しやすい。さらに、マーケティング施策を組み合わせれば、新規顧客開拓や新規顧客獲得のための施策も打ち出せ、結果的にブランディングにもつながる。

BtoB事業者側のデジタル化メリット② コスト削減

受注対応をデジタル化することで、人的コスト削減になる。FAQなどのデジタルサポートを実装したり、WebサイトやECサイトに顧客が必要とする情報を載せたりすることで、問い合わせ本数も抑えられるため、人的リソースの浪費を抑えられる。

BtoB事業者側のデジタル化メリット③ マーケティングに生かせる

デジタル化・eコマース化の最も大きなメリットは、顧客データの獲得にある。受注の傾向や状況も、データ化・リスト化すれば分かりやすくなる。さらに、獲得した顧客データやリストをもとにマーケティング施策を打ち出せば、新規顧客の獲得にもつながる。

BtoB事業者側のデジタル化メリット④ 働き方改革・採用難対策

コロナ禍でリモートワークを行う企業は多い。デジタル化が進めばリモート対応できる範囲が広がるため、コロナ禍が終息した後も働き方改革などに対応しやすくなる。受注業務をオンライン上で行えれば、労働時間外にもシステムが受注してくれるため、採用難・人手不足対策につなげることも可能である。

BtoBをデジタル化すれば顧客の属性に合わせた効率的な営業が可能になる

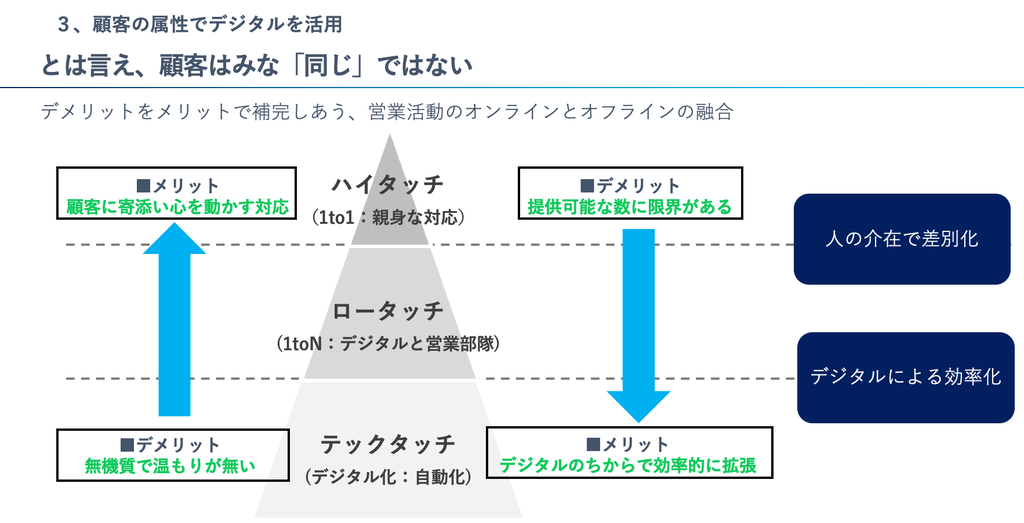

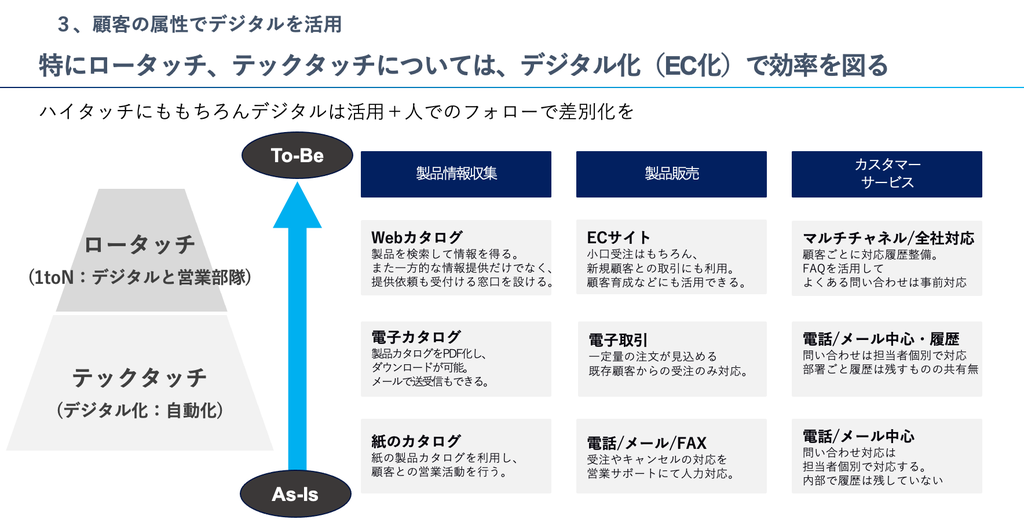

BtoB顧客はBtoC顧客とは異なり、下図のように「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」の3つの属性で分類することができます。BtoBをデジタル化した際は、それぞれの属性に合わせた対応を行うと効果的です。

ハイタッチ顧客への対応

大口の上顧客。これまで通りの1to1マーケティングで、営業が対面や電話などを通じた親身な対応を行い、客を囲い込んで離さないようにする。

ロータッチ顧客への対応

ハイタッチよりは購入額が下がる顧客。現状の対応をしながらも、デジタル化によって顧客側の手間を削減し、デジタル化でカバーできない部分を営業が担当することで、顧客満足度を上げていく。

テックタッチ顧客への対応

月に1件注文があるかないかという関係の顧客。自動化・デジタル化によって工数を削減しながら受注し、効率化を図る。

BtoCでも「顧客が初回なのか、リピーターなのかによって対応を変えるべき」というのはよく語られることです。「顧客の属性をしっかり見て、それぞれの属性に合わせた対応が必要。そのためには、全員をオフラインのみ、またはオンラインのみで対応するというように一極化するのではなく、融合させて営業活動を行うのが効果的だ」と髙田は述べます。

続けて「特にロータッチ、テックタッチの顧客に対しては、デジタル化で効率化していくことが重要」とも強く訴えました。髙田は下図を使い、これらの顧客に対してデジタル化によって効率化できることについて、「製品情報収集」「製品販売」「カスタマーサービス」の3つに分けて例示しています。

製品情報収集では「BtoB顧客が製品情報をシンプルかつスピーディーに収集する場合、Webカタログや電子カタログが必要だ。事業者側は、ただカタログをWebサイトに載せるだけではなく、問い合わせなどの窓口につながるような訴求を行うべき」と述べています。

製品販売では「電話やメールによる対応だけでなく、ECサイトからそのまま購入できるような仕組みを作れば、ユーザーが営業時間外でも、リモートワーク中でも購入でき、まさにBtoC顧客と同じような購買体験ができる」と指摘します。

カスタマーサービスでは「個別の営業担当者による電話やメール対応にとどまらず、部署ごとに複数人で対応する。場合によってはマルチチャネルかつ全社対応とし、Web上に問い合わせ窓口を作成、チャットを活用するなど、デジタルと人的リソースを合わせてよりスムーズな対応を行い、顧客満足度をアップしていくことが重要」と述べました。

BtoBをデジタル化すれば顧客データをマーケティングに活用できる

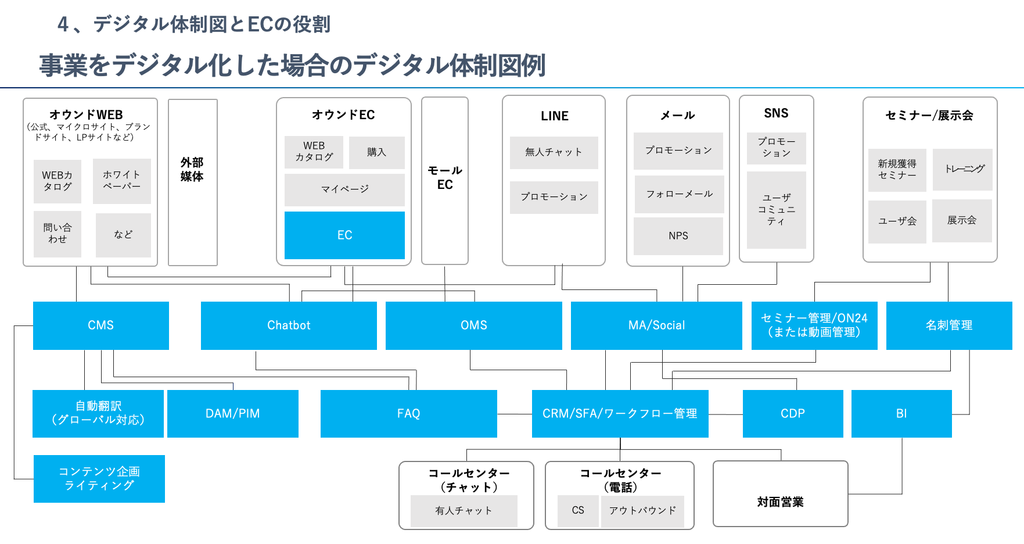

BtoBのデジタル化(eコマース化)がマーケティングにつながることについては、既に触れましたが、髙田は「それがなぜなのか理由を知るためには、まず事業をデジタル化するとどうなるかをまとめた体制図を見てほしい」と、以下の図を示しました。

「上部にはユーザーとのタッチポイントとなり得るチャネルを示している。オウンドWeb(自社のWebサイト)からはWebカタログやホワイトペーパーをダウンロードできるし、問い合わせもできる。オウンドECやモールECのページを立ち上げれば、そこで直接購入を促進できる。LINEやメール、その他SNSを使えば、直接的なコンタクトも可能。セミナーや展示会、ウェビナーなども視野に入れれば、新規リード獲得に有効だ」。

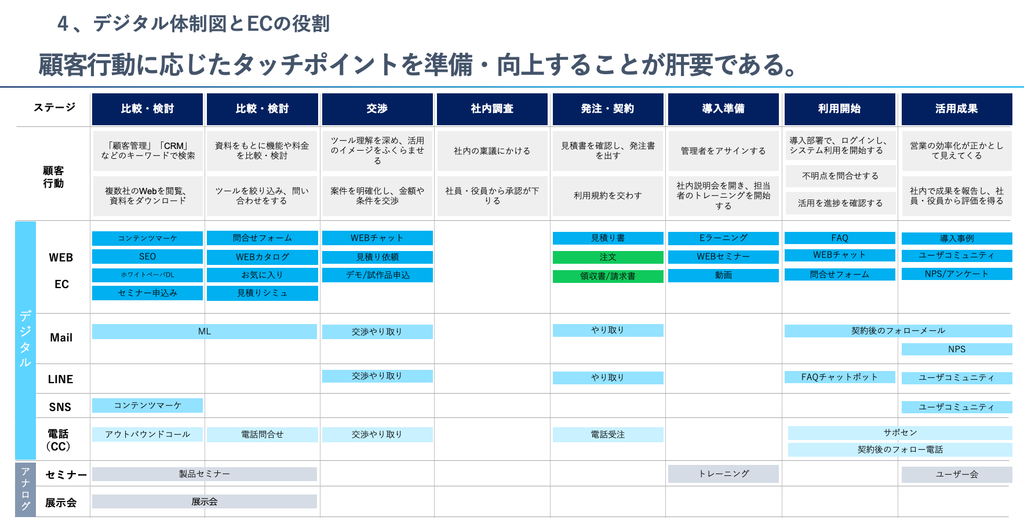

とはいえ、体制図の全てを実施するのは非常に困難なことであり、そうする必要もないと髙田は言います。タッチポイントの設計を以下の図で示し、「それぞれの顧客行動に応じたタッチポイントを準備し、導入後も改善していくことが重要」だと述べました。

まず、上図の最上部には、BtoB顧客の購買行動におけるステージが分類されています。「比較・検討」して「交渉」した後、「社内調査」で社内の同意を得て「発注・契約」に至り、「導入準備」や「利用開始」した後は、リピート発注や「活用成果」を共有して、顧客の需要度や満足度をアップしていきます。「それぞれのステージで顧客が求めるものは異なる。ステージに対応するものを用意することこそがタッチポイントだ」と髙田は考えます。

髙田は続けて、それぞれのタッチポイントについて、「例えば、比較・検討の段階ならWebサイトに載せる情報や、コンテンツマーケティングで顧客にとって有益な情報を提供し、興味を引くことが重要。問い合わせフォームや、セミナーやウェビナーの申し込みフォームもタッチポイントになる。

交渉に至れば、見積依頼のフォームを作ったり、問い合わせに対してチャット機能を用意しデジタル化すれば、24時間365日問い合わせを受けることが可能。問い合わせ内容をデータ化すれば、問い合わせの多いものをコンテンツマーケティングに生かすこともできる。

導入準備では、eラーニングや動画を提供することで製品満足度アップにつながる。導入後の問い合わせも想定し、フォームや窓口を用意してフォローアップするのも忘れずに。導入後の問い合わせから導入事例を得られるため、比較・検討や交渉のステージに生かすことができる」と、詳しく例示しました。

「ところで、それらの機能は全てeコマースに備わっている」と髙田は指摘します(下図の緑色の箇所参照)。eラーニングやウェビナー、ユーザーコミュニティー、LINEなどのSNSは、eコマースとはプラットフォームそのものが異なるためカバーしきれないところがありますが、それ以外の機能はeコマースで十分対応可能なのです。

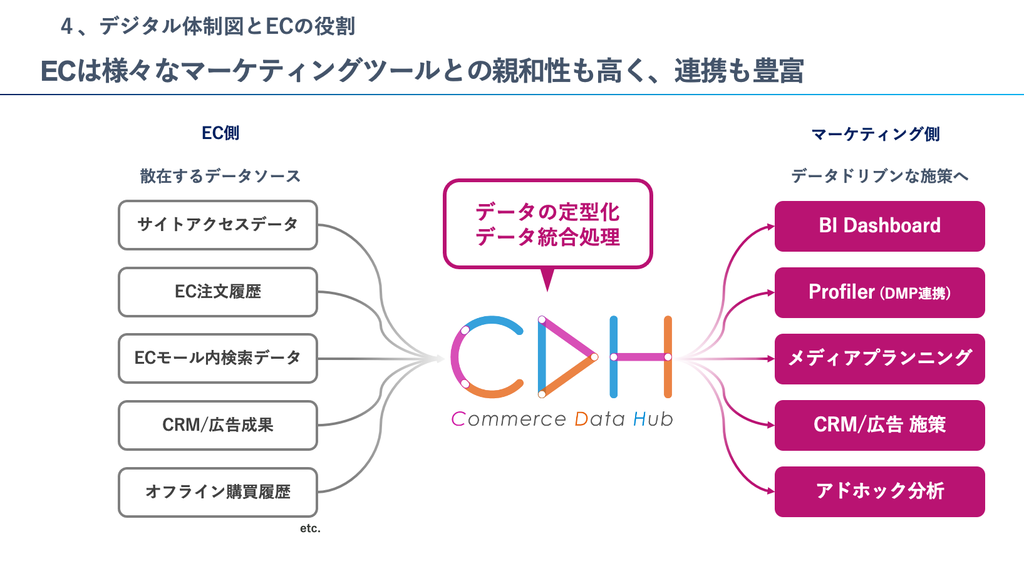

つまり、デジタル化とeコマース化は重なる部分が非常に大きいと言えます。タッチポイントの例でも触れたように、eコマースでデジタル化された顧客データはマーケティングに利用できます。さらに下図のように、eコマースはさまざまなマーケティングツールとの親和性が高く連携も豊富なため、単なる営業活動の効率化にとどまらず、顧客の拡充にもつながるというわけです。

BtoBならではの商慣習もデジタル化で柔軟に対応

続いて髙田は、BtoBならではのデジタル化への障壁としてよくある問い合わせと、その解決策について紹介しました。

①電話やFAX注文が中心の町工場の顧客が多く、デジタル化できない

これまでの習慣を変えるのにハードルを感じる顧客も多い。しかし、デジタル化は管理側にヒューマンエラーや作業工数カット、ユーザー側に注文履歴からの再注文などで電話やFAXより簡単、というメリットがある。社内効率化も顧客満足度向上も図りたいなら、顧客にメリットを説明し、移行期間には電話やFAXでも発注を受け、自社内でデジタル化し、徐々にeコマース化を。

②顧客側で見積れる機能が欲しい・顧客ごとに違う掛け率の対応をしたい

ECプラットフォームの基本機能に既にあることが多く、ない場合は機能を作ることが可能。

③都度請求ではなく、末締め末払いなど請求書払いに対応したい

BtoCでは都度払いが一般的だが、BtoCと同じ購買体験をしていても決済はBtoBで主流の請求書払いにしたいという要望が多い。技術的にはプラットフォーム側で対応することも、決済会社での対応も可能。とはいえ、全てを請求書払いにするのは工数がかかるため、取引が小さい顧客に対しては都度払いも検討すると良い。

最後に、電通デジタルは「4D戦略」の実現によって事業者のBtoBデジタル化を支援していると語った髙田は、「BtoBデジタル化のメリットは、顧客情報のデータ化とそれによる豊富なマーケティング施策の打ち出しにある。新規顧客獲得など顧客拡充の施策を実施したい、社内効率化と顧客満足度アップの両方を図りたいという場合は、ぜひデジタル化を検討しては」と締めくくりました。

※2022年1月21日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。