株式会社電通デジタルは「今こそ求められる、“顧客中心のサービス企業”への変革 ビジネストランスフォーメーションに向けた実践知」と冠し、2021年6月21日~25日に「BXウェビナーWEEK」をオンラインで開催しました。

初日である6月21日2回目のタイトルは、マーケティングやデジタルサービスの開発を推進する方に向けた「行動経済学でドライブするビジネストランスフォーメーション」。「お客さまの課題解決をする新たなサービスや仕組みを導入したもののなかなか使ってもらえない」「新サービスを使ってもらえたもののなかなか定着しない」といった、電通デジタルに寄せられたさまざまな企業の方からの課題感に応える内容です。

この回は、電通デジタル ビジネストランスフォーメーション部門の徳田哲司に加え、セガグループ戦略子会社である株式会社セガ エックスディーで異業種企業との新規事業立ち上げを担う取締役 執行役員の伊藤真人氏にもご登壇いただきました。まずは、テクノロジーの導入やデジタルサービス開発のノウハウを解説し、その後、「人を動かす」ノウハウをマーケティングに生かすセガ エックスディーの知見やDX推進に向けたヒントをご紹介します。

BXを取り巻く企業環境について

徳田はウェビナーの冒頭で、電通デジタルの考えるBX(ビジネストランスフォーメーション)の定義を行いました。

BXとは「サービスモデルとビジネスモデルを変革」し、かつ「ビジネス側とIT側を有機的に連携」させ、最終的に「社会や顧客の生活を変える価値を提供していくこと」です。

ゲーム業界は、まさにBXに成功した業界の1つです。これまでのハード・ソフトの売り切りモデルから、オンライン対戦という体験価値に転換し、大規模なネットワーク・マーケットプレイスを構築することで、オンライン対戦のためのサブスクリプションモデル、カスタマイズのためのアイテム課金といった新しいビジネスモデルへと脱却しています。

BXは、言葉通りに解釈すると壮大な話に捉えられてしまいがちです。そこで徳田は、BXの取り組みを4つのテーマに絞り込みました。

- テクノロジー活用…自社アセットの有効活用

- カスタマーサクセス…顧客との関係性の深化

- オープンイノベーション…市場の創造

- DX組織組成…市場変化への対応の高速化

1の具体例は、AIやチャットボットの導入によるコールセンターの負担軽減などが挙げられます。また2では、以前はメーカーなどが流通を通じてでしか顧客と接点を持ち得なかった時代を経て、D2Cビジネスの形でメーカーが顧客と直接つながる関係性の変化を示しました。3はデジタルで世の中が変わるにつれ、現在では新たな市場の創造を求められていること。トヨタ自動車株式会社とソフトバンク株式会社によるMaaS事業の取り組み「MONET」などが分かりやすい事例で、競合他社からいかにシェアを取るかに終始していたころから、市場は大きく様変わりしました。4は、1〜3のテーマを実現するために必要な社内の組織組成です。

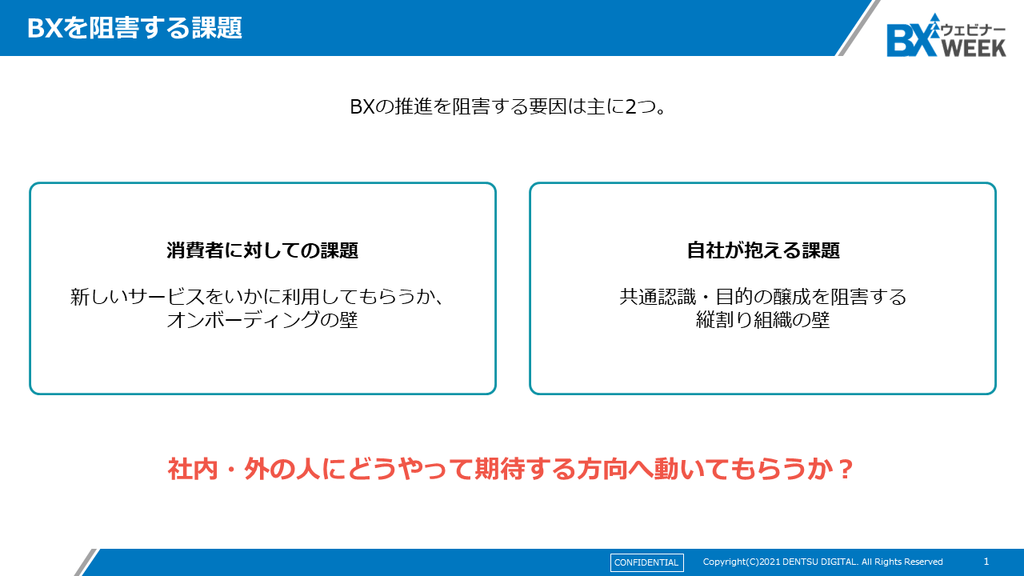

次に徳田は、BX推進を阻害する社内要因について2点挙げました。

1つ目は「消費者に対しての課題」。新しいサービスをいかに消費者に利用してもらうかという壁です。電通デジタルに寄せられる具体例としては、顧客データを取得して活用するためのIoTサービスを開発したものの、サービス価値を顧客にうまく伝えることができず、高価格ということもあって初期ユーザーの拡大に苦戦。データ活用ビジネスに展開できるほど規模がスケールできずに、事業の垂直立ち上げに失敗するといったものです。

2つ目は「自社が抱える課題」。共通認識・目的の醸成を阻害する縦割り組織の壁です。いくら経営陣が顧客体験を中心としたBX推進の組織をつくりあげても、各部署から「ビジネスモデルはどうなっているのか?」「急にアジャイル開発と言われても」などの反発を招き、BXのビジョンが各部署に共有されず、全社ゴトとしてBXを推進できない。このような例が挙げられました。

上記2つの阻害要因を取り除くためには、社内外の方にどうやったら期待する方向に気持ちよく動いていただくかという新たな課題にぶつかります。人を動かすためのアプローチとしては、

- 強制力を発動させる→利用者が仕方なく使って、サービスが定着しない

- インセンティブを与える→インセンティブに利用者が麻痺して効果がなくなる

がありますが、やはり外圧を加えるだけでは本質的な変化は望めません。本当の意味での課題解決は社内外の内発的な動機付けが不可欠です。

そこで人を動かすアプローチとして、電通デジタルが注目しているのは行動経済学です。「不合理な行動を取りやすい人間の行動説明をする理論」と言えば分かりやすいでしょうか。BX領域においては、先ほど挙げたサービスモデルやビジネスモデル変革のための顧客体験設計や、社内で起きる課題、そしてビジネス側とIT側を有機的に連携させるビジョン共有のためのインナーコミュニケーションで活用できそうです。

それでは、行動経済学の具体的なビジネスアプローチを展開するセガ エックスディーの伊藤真人氏に解説していただきましょう。

行動経済学を用いたセガ エックスディーのビジネスアプローチとは

伊藤氏は、セガ エックスディーが行動経済学の観点からマーケティングの企業支援に取り組む意義を、自社の紹介も兼ねて紹介しました。

「セガ エックスディーは『衝動』で新たな価値を創出する会社」と、伊藤氏は語ります。衝動、つまり「つい何かをしたくなる気持ち」「心が突き動かされる感情」は、ゲームを含めたエンターテインメントの本質的な部分です。人はエンターテインメントに触れる際、決して課題解決のためではなく、「何となく面白そう」という説明しがたい不合理な感情から、自身の時間やお金といったリソースを提供します。セガ エックスディーはエンターテインメントの本質である消費者の「衝動」をデザインし、企業のビジネス変革を支援しています。

人間の感情は実に不合理です。例えば人気ゲームのレアアイテムを「利用者全員にプレゼント」と「ミッションクリアした人にプレゼント」とした場合に、ビジネスインパクトが強いのは「ミッションクリアした人にプレゼント」の方です。クリアするのは手間がかかっても、人間は面倒なことをしてまで手に入れたものに愛着を抱きます。すると、結果としてサービス使用継続率が高くなるのです。

まるで右脳と左脳をかけ合わせるように、行動経済学、クリエイティブ、サイエンスを掛け合わせた領域で、人間の不合理性をどう考えていくか。不合理性を突き詰めた上で、消費者や社内外の人々の行動変容を促していく。それが今回のテーマだと、伊藤氏は語りました。

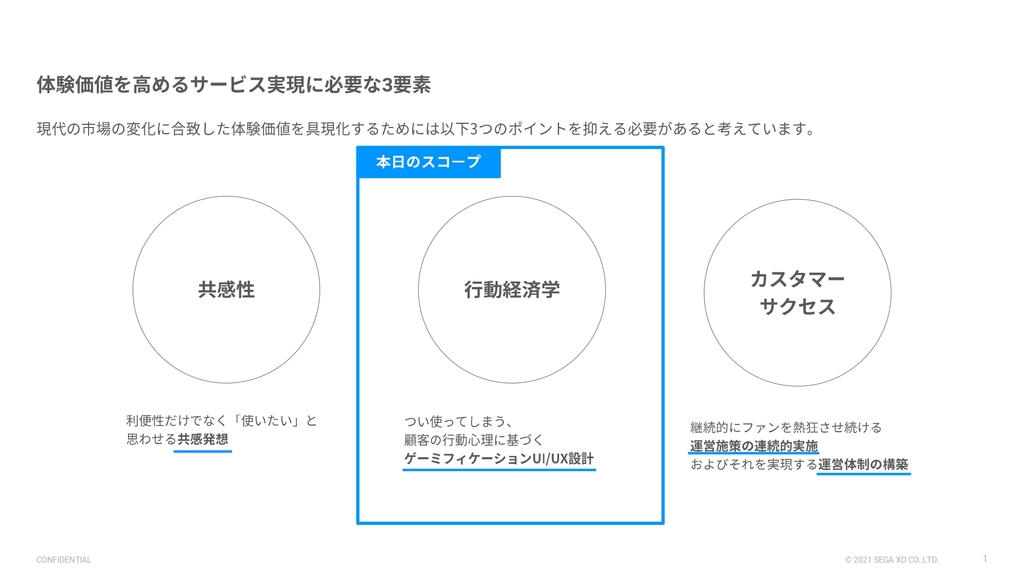

次に、体験価値を高めるサービス実現に必要な3要素として、伊藤氏は「共感性」「行動経済学」「カスタマーサクセス」を挙げました。

「共感性」はつまり人間の感情的な価値。「行動経済学」は、サイエンスとクリエイティブを駆使した人間の行動デザインです。そして「カスタマーサクセス」は、便宜上「ファンに寄り添い続ける体制」と定義しています。今日の解説では、その中の「行動経済学」に焦点を当てます。

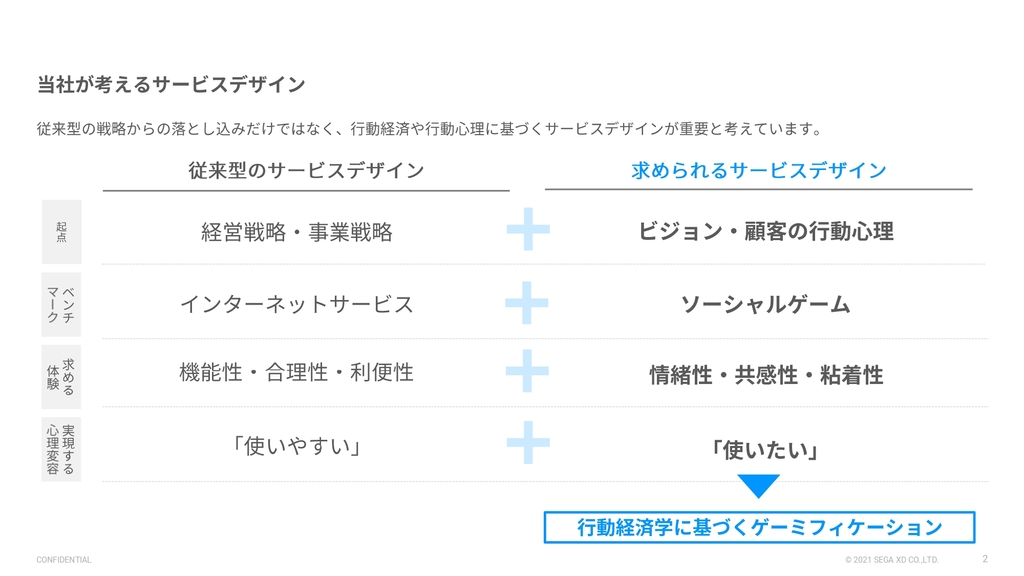

それではセガ エックスディーが考えるサービスデザインを基に、「従来型のサービスデザイン」と「求められるサービスデザイン」を考えていきましょう。

従来型のサービスデザインは、やはり基点は事業戦略、経営戦略です。世の中でベンチマークするサービスはインターネットサービスで、体験感覚としては機能性、合理性、利便性を重視。そして「使いやすさ」を求めます。

一方、求められるサービスデザインは、本質的で不合理なお客さまの行動心理をしっかり捉えた上で基点とし、ベンチマークすべきサービスはソーシャルゲームになります。求める体験としては、機能性はもちろんですが、その上で情緒性、共感性、さらに粘着性も追求します。最終的に実現する心持ちは「使いたくなる」「使いたい」といったものです。

この従来型と求められるサービスデザインの両方を網羅するには、行動経済学に基づくゲーミフィケーションの考え方が必要です。

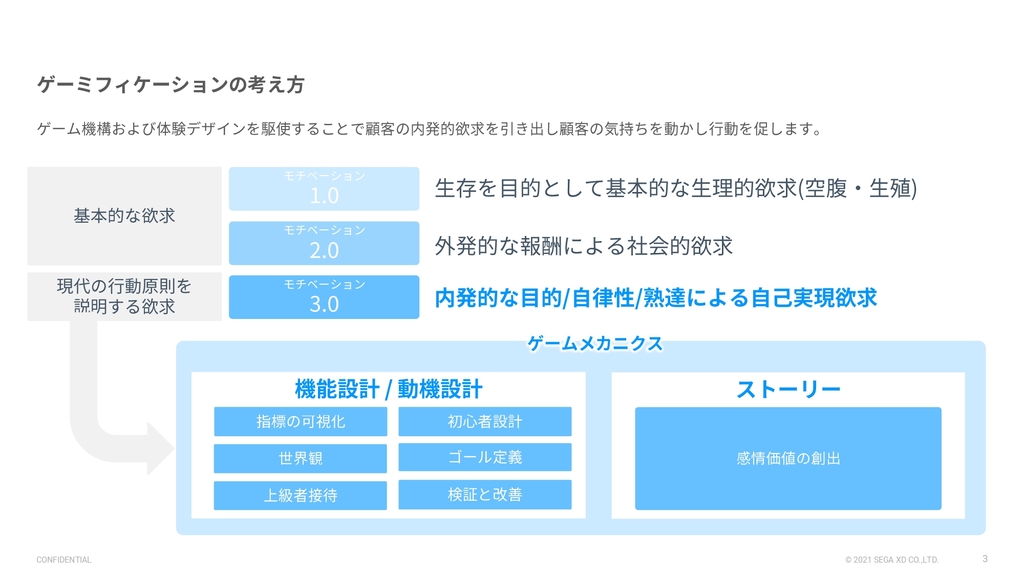

消費者の必要な動機付けについて、ここでは人間のモチベーションを1.0、2.0、3.0と段階的に設計しました。前述で徳田が「強制、インセンティブといった外発的動機付けではなく、消費者の内発的動機付けをどう行っていくか」という話に触れましたが、まさに「生理的欲求」「報酬・強制といった社会的要求」は人間としての基本的な欲求に当たります。

そこに不合理性も含めた現代の人間の行動原則を説明する場合、やはり「内発的な目的」「自律性」「自己実現性」といった欲求が必要になります。そこをうまく設計しているのが、上記の表の下部に当たるソーシャルゲームのゲームメカニクスです。消費者と粘着性のあるサービス、つまり「つい使いたくなる」サービスは、この図の「機能設計」「動機設計」がしっかりと作られているのです。

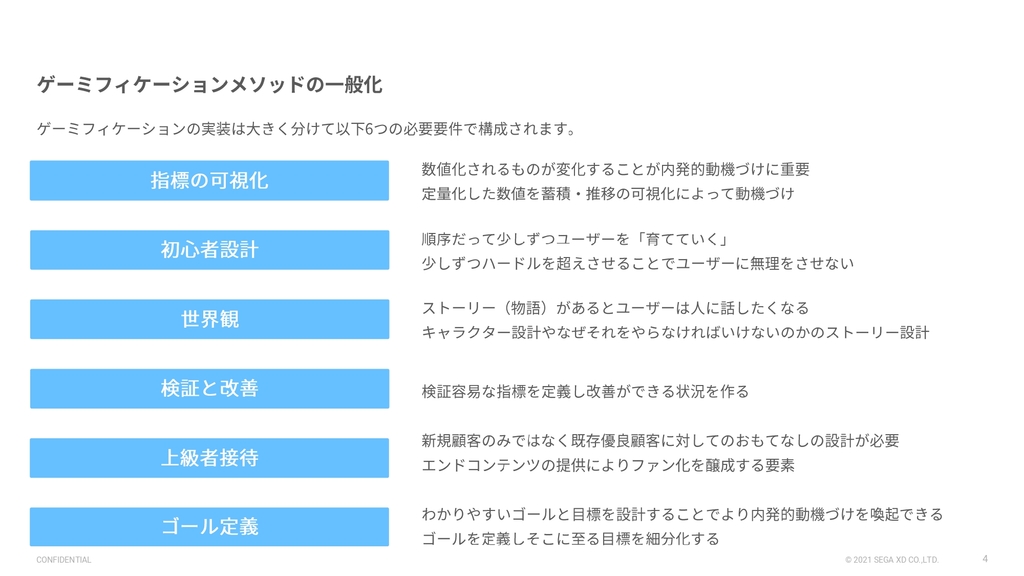

これからご紹介するのは、機能設計、動機設計に関する6項目のチェックリストです。自社の既存サービスや新規事業は、この設計がしっかりと含まれているのか。不足部分をどう作り上げるのかという観点で見ていきましょう。

1つは「指標の可視化」です。これは人間の不合理性の説明の1つに当たります。走った距離や睡眠時間などが例に挙げられるように、人は数値化されると比較をするなどして相対性を感じ、数値に対してモチベーションを生み出します。そのためアプリケーションやデジタルサービスを作る際は、ユーザーに紐付く数値化されたデータや、行動に対してレスポンスする数値などが必要になります。

2つ目は「初心者設計」。ユーザーを育てる視点の設計が重要になります。例えば、初めてサービスを使う人に多くの選択肢を与えることは基本的にはNGです。選択肢を選べる状態になるには、ユーザー自身がサービスに対して熟練した感覚を持てなくてはなりません。新サービス実装時に選択肢が多く、何でもできるということは、ユーザーにとっては何もできないに等しいからです。利用者の気持ちに寄り添う設計が必須なのです。

3つ目は「世界観」です。人はストーリーがあると、人にしゃべりたくなり、拡散したくなります。そのためアプリならアプリで、一貫した物語が必要となります。伊藤氏は、主人公が成長する物語「ヒーローズ・ジャーニー」のように、話題にしたくなるストーリーの型に沿って設計することが肝要と解きました。

4つ目は「検証と改善」です。実際にサービス運営をしていくと、データの良し悪しを見ていく必要があるため、検証が容易な指標を設定し、いつでも改善できることが肝心です。

5つ目は「上級者接待」。いわゆるロイヤルカスタマー向けの設計です。ゲームの場合は、既存の優良顧客にランキングなどを用意し、長く使い続けられる体験を用意します。ユーザー体験が終わりを迎えることのないよう、ドロップポイントを増やして、利用者のストーリーを途切れさせないようにするのです。

最後は「ゴール定義」です。例えば英語が苦手な人にTOEIC満点を要求しても、実際に何から手を付けていいかわからないように、人は目標を細分化するとがんばるモチベーションにつながります。達成感を何度も味わえるように、ステップごとにすべきことを決め、ショート・タームでのゴール設計が大事になるのです。

また伊藤氏は、ゲーミフィケーション設計の手法として、行動経済学で説明される「押さえておくべき消費者心理」10種類を挙げました。

得するよりも損しないことを過大に重視する

1.得られるより損失やリスクを過大評価

2.最大効用でなく目先の利益を優先する

何が基準になるかで評価や判断の内容が変わる

3.基準からの距離そのものが判断に影響する

4.最初に与えられた情報が判断に影響する

5.過去の自分の行動が判断に影響を与える

限られた情報だけで短絡的に判断する

6.一部の目立つ情報だけで短絡的に判断する

7.情報を与えられた方だけで短絡的に判断する

8.元々の自分の考え方が働き、短絡的に判断する

見せ方や並べ方を変えるだけで判断が変わってしまう

9.表現の角度を変えるだけで印象が変わる

10.選択肢の提示方法で判断が変わる

伊藤氏は上記の太字で書かれた部分が非常に重要で、ウェビナーに参加された方にぜひ持ち帰ってほしい内容だと強調します。

「得するよりも損しないことを過大に重視する」は、人間の不合理性の最たる内容でしょう。例えば「ある行動をしたら100ポイントもらえる」よりも「何もしないと100ポイント損する」と言われる方が、人間のモチベーションは高くなるものです。損失回避のバイアスがかかる伝え方をしたほうが、ユーザーは行動変容しやすいと解説しました。

またクリエイティブ領域の話でもありますが、「見せ方や並べ方で人は判断が変わる」ものです。同様に「限られた情報だけで判断してしまう」のも、人間の不合理性と言えるでしょう。このような消費者心理をサービスデザインの設計に盛り込むことが重要であると述べ、伊藤氏は本編を締めました。

行動経済学は人間の不合理性をハックする考え方

ウェビナーの最後、徳田と伊藤氏のディスカッションを行いました。

伊藤氏は「ゲーミフィケーションは諸刃の剣」と語ります。本来であれば、ユーザーが使っていて気持ちよくなるレベルデザインを体系だって構築しないといけないところを、「ゲーミフィケーションといえば、バッジをつける。ランキングを入れる。アチーブメントを入れる」など、「とりあえず●●を入れる」という表面的な方法のみに偏った考え方が、ちまたに横行しているからだそう。本日は時間の都合上具体的なレベルデザインのやり方にまでは言及できませんでしたが、ユーザーが使いたくなるレベルデザインを構築しないと、期待した効果が得られないケースや、最悪の場合、実装したアチーブメントやランキングの機能が逆に利用者のストレスとなり、サービスに対してネガティブな感情を抱くきっかけになってしまうこともありうると言うのです。

さらに「ゲーミフィケーションで気を付けるべきことは?」という徳田の問いに、伊藤氏は「見せ方、そしてユーザーに押し付けがましくないメッセージ性」と答えました。

見せ方をないがしろにして、ロジックだけを強調してもサービスは失敗します。またロジックの部分だけを構築して、見せ方に工夫を凝らさなければ、ユーザーの共感が得られず求めた結果が得られないこともあります。

行動経済学は人間の不合理性をハックする考え方です。サービスを受け取るユーザーの中には、不愉快になる方も当然現れます。それだけにクリエイティブの腕の見せどころで、より見せ方も重要になってくるのです。冒頭の話に戻りますが、クリエイティブとサイエンス、右脳と左脳、感情と論理といった両輪のバランスを意識した行動設計に基づく、ビジネストランスフォーメーションが重要であると伊藤氏はこのようにディスカッションを締めました。

※2021年8月10日電通デジタルコーポレートサイト トピックスにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。