生活者のデジタルリテラシーが飛躍的に向上したコロナ禍を経て、多くの企業は従来型の事業モデルの変化を迫られています。株式会社電通デジタルでは2021年6月21日~25日に「BXウェビナーWEEK」と題し、「今こそ求められる、“顧客中心のサービス企業”への変革 ビジネストランスフォーメーションに向けた実践知」をオンラインで開催しました。

6月21日の1回目は、「個別最適から全社DXへ。顧客基点の事業モデル変革に向けたキードライバーとは」のタイトルで、電通デジタル ビジネストランスフォーメーション部門 部門長の安田裕美子が登壇。部署ごとに個別最適化しがちなDX(デジタルトランスフォーメーション)の現状を打破し、いかに会社全体の視点で事業成果に結びつけるかについて詳しく解説しました。

また、戦略的なPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)集団として多くの企業のCX(カスタマーエクスペリエンス)、DX、ブランド構築を行う株式会社SAKUSEN TOKYO代表取締役 堀昌之氏に登壇いただき、経営者の視点から具体例を解説いただきました。

日本企業が挑むべきは、2つのDXを走らせる「ハイブリッドDX」

ウェビナー冒頭、安田から「奇しくもコロナ禍によって、デジタルの巧拙が企業の生死を分けることが明確になったのでは」という問題提起が行われました。コロナ禍で生活者の企業選びに明確な変化が表れ、それを実践する企業は収益を上げたことから、生活者は「顧客にスピーディーに寄り添える」「顧客基点に対応する」企業を今後は選びたいとし、そのために企業はお客さま基点に事業モデルを根底から変えるBX(ビジネストランスフォーメーション)が不可欠と解説します。

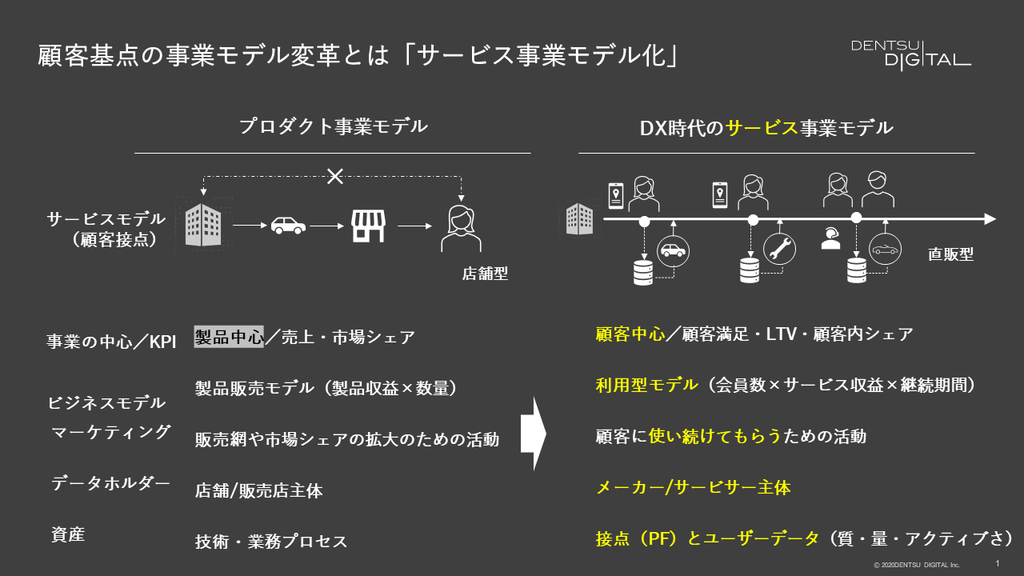

生活者はモノの価値よりもサービスの価値を選ぶようになるため、今後企業は「サービス事業モデル」にシフトするべきと、安田は説きます。

さらに、顧客基盤を既に持つ日本の多くの企業が学ぶべき事例として、「世界一のデジタルバンク」の称号を二度も手にしたシンガポールのDBS銀行を紹介。この銀行が行った、既存の顧客基盤のデジタル化を進めつつ、同時に新たなサービス事業を走らせる「顧客基点のハイブリッドDX」が、日本企業の目指すBX成功の秘訣と語りました。

事業モデル変革に向けた要件とは

次に安田は、事業モデル変革をどのような論点から進めるべきかについて解説しました。

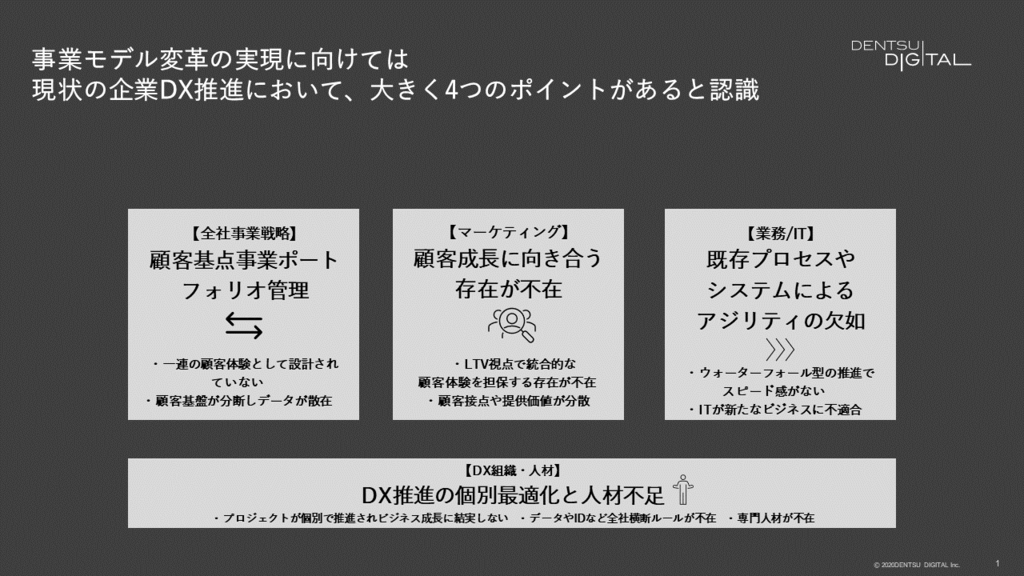

事業モデルを変革するためには、4つのポイントがあります。

まず1つ目は「DX推進の個別最適化と人材不足」。2つ目は、企業全体が一連の顧客体験として設計されていない上に、顧客基盤が分断し、データが散在していることから「顧客基点の事業ポートフォリオ管理」が必要です。

3つ目は、LTV(ライフ・タイム・バリュー)の重要性を知りつつも、顧客体験を担保する存在がいないなど「顧客成長に向き合う存在」も必要になります。最後のポイントとして、組織がお客さま視点を持ちつつもスピード感を持って動けていないことから、「既存プロセスやシステムによるアジリティの欠如」も目立ちます。

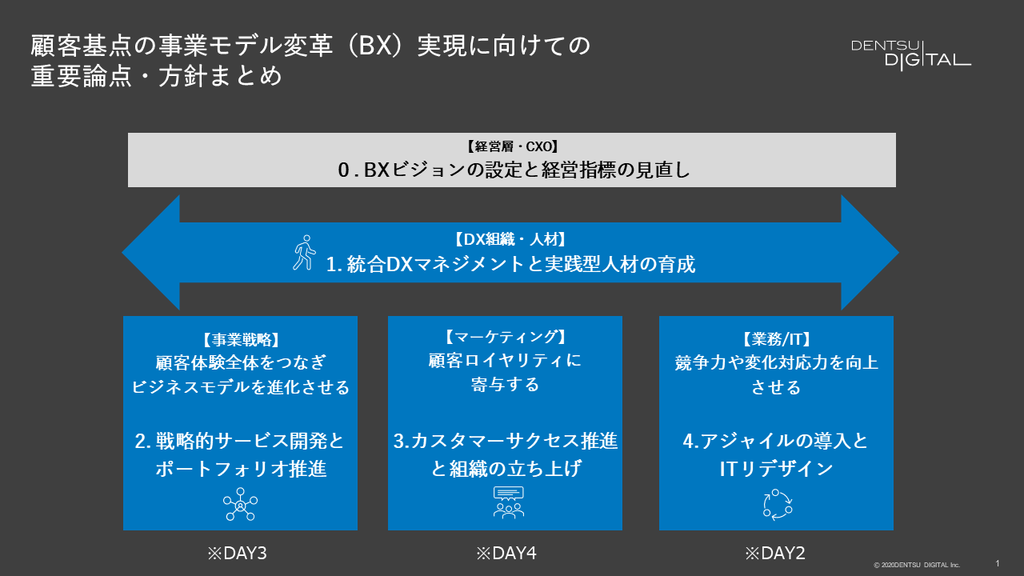

安田は次に、さまざまな理由でDX推進が滞る状況を打破するために、5つのキードライバーがあると語ります。

1つ目は「事業戦略」です。顧客体験を俯瞰で見てグランドジャーニーを描き、顧客体験を頻度高くつなぐ「戦略的サービス開発とポートフォリオの推進」が重要になるでしょう。2つ目は「マーケティング」、3つ目は「業務/IT」、4つ目は全社を横串で刺していく「DX組織・人材」。「事業戦略」「マーケティング」「業務/IT」の詳細は、それぞれBXウェビナーWEEKのDAY2〜4で触れますが、こちらの記事でも簡単に紹介していきましょう。

事業モデル変革実現に向けた「事業戦略」「マーケティング」「業務/IT」「DX組織・人材」とは

それでは、「顧客基点の事業モデル変革(BX)実現に向けての重要論点」の「事業戦略」について見ていきましょう。

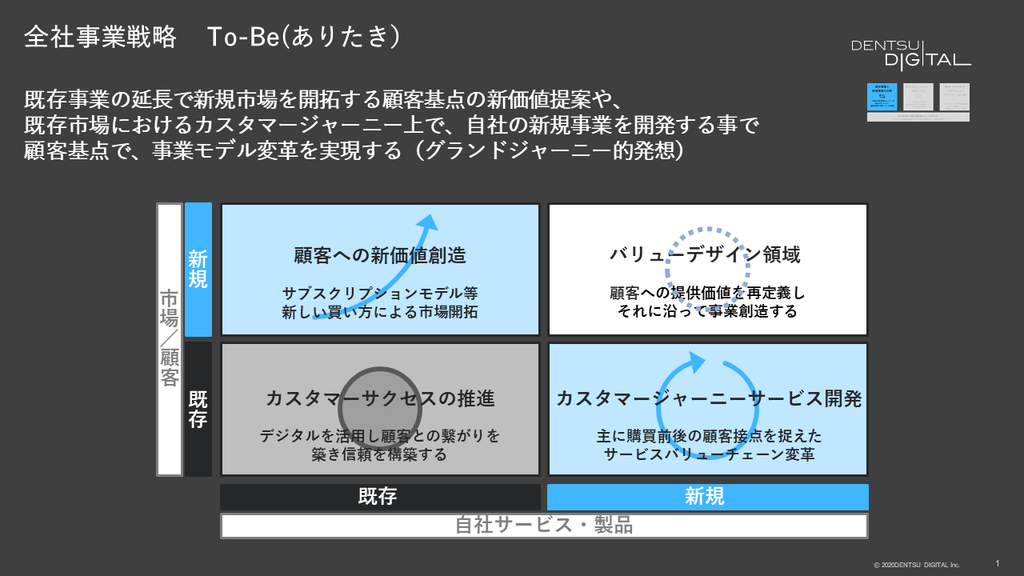

安田は、全体事業戦略として企業として「こうありたい」4つの象限を示しました。この4象限で重要なのは、どの項目も顧客視点が決して抜けてはいけないということです。

左下の「既存顧客×既存サービス」では、お客さまにいかに使い続けてもらうかが肝です。後に触れるカスタマーサクセス組織を中心にデジタル活用で顧客との関係を築き、信頼を構築していくことが重要になります。

また右上の「新規顧客×新規サービス」では、自社らしいお客さまへの提供価値を再定義する必要があります。その定義に沿って事業創造を行い、市場の成長度合いだけで事業を考えないことも大事な点です。

右下の「既存顧客×新規サービス」では、購買前後の顧客接点を捉えたサービス拡張が検討できます。

左上の「新規顧客×既存サービス」は、モノとしての価値提供ではなく、新たな「買い方」「使い方」の提案としてリカーリングサービスなどを提案することが望ましいでしょう。

SAKUSEN TOKYOの堀氏は、DX戦略を考えるにあたり、安田が前述した全社事業戦略4象限の視点が非常に重要だと語ります。理由は、自社の事業の足りない部分が明確化できるからです。堀氏は自身がプロジェクトを手掛けた教育系出版社で、全社事業戦略4象限を具体に落としこんだ例を紹介しました。

堀氏は4象限のうち、左下から手を付けても、右上から始めてもよいが、顧客基点のプロジェクトのゴールである「変革のビジョン」を明確にするところから始め、全体の事業戦略を顧客基点で組み立て直し、現在はデジタルサービスの検討に進捗していると話しました。 それでは「マーケティング」について解説していきましょう。安田は、今後のマーケティングではカスタマーサクセス、顧客との向き合いが重要となると語ります。

従来のマーケティングは、STP(Segmentation、Targeting、Positioning)が重要で、いわゆる市場から顧客を奪い合うマスプロダクト型のマーケティングが主流でした。しかし今後は市場そのものの拡大は見込めず逆に縮小していくため、1人ひとりの顧客と向き合うことが必要です。「つながり(Connect)、信頼(Trusted)、価値提供(Providing Value)」=CTPがキーワードの、いわゆるサービス型のマーケティングです。顧客と向き合い、デジタルでもリアルでもつながりを作り、信頼していただく。さらにそこから、顧客の望む価値を提供し続けることで収益を上げるマーケティングになるのです。

次に「業務/IT」です。構想したサービスをクイックに上市しようとしても、アジャイル型で社内推進するのが難しかったり、スピード感ある対応ができない間に競合他社から似たようなサービスがローンチされたりしてしまうことは、往々にしてあります。そのためにいかに組織を横断して、アジャイル型で業務推進をするかが重要になってきます。詳細は、DAY2の1つ目のウェビナー「アジャイルアプローチでイノベーションを起こす2つの方法」 にて、詳しく解説します。

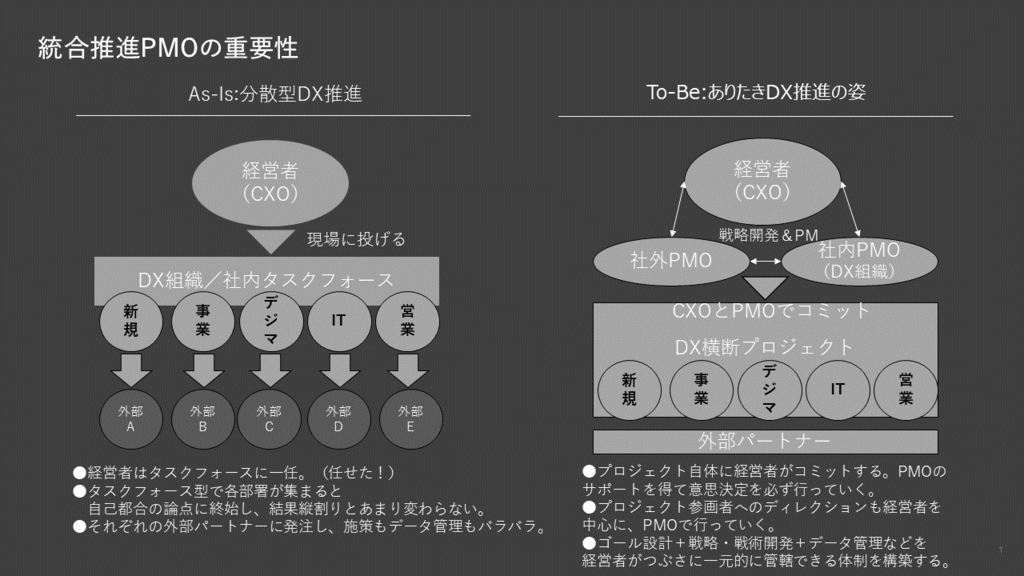

次に、DX推進のための5つのキードライバーのうち、全社を横串で刺す「DX組織・人材」について堀氏からの解説です。

堀氏は、まずDX組織を中心とした社内PMOチームを作り、そのPMOチームと社外PMOチームを必ず経営者の直下に置き、経営者の意思がPMOチームできちんと管理できることが大切だと語りました。そしてDX横断プロジェクトはPMOチームの下に置き、PMOの考え方をDXプロジェクトにしっかりと浸透させることが重要です。

その状態を図で示したのが、上の画像の右側。ありたきDX推進の姿です。

一方、左側は従来型のDX推進の図。業務が社内のDXタスクフォースのリーダーに丸投げされている状態です。堀氏によると、このように各部署からタスクフォースで1人ずつ集められても、結局は自分の部署の論点に終始することが多いと言います。データ管理も施策もバラバラで、せっかくDXチームを構築しても、経営者の思想が伝わらない組織のままでは縦割りと変わらない結果になるのです。

DX、BX推進は経営者のマインドセットが不可欠

ここまで、安田が語った顧客基点の事業モデル変革実現(BX)に向けた5つのキードライバー、この最上位にあたる「経営層・CXO」の「BXビジョンの設定と経営指標の見直し」について、SAKUSEN TOKYOの堀氏が詳説しました。

堀氏は、DXは全社化・横断化が必須条件と語ります。また組織をまたいだ横断化をきちんと見られる人は、社内で経営者や経営層しかいないとも。よって、経営層がコミットしない変革は、残念ながら失敗してしまうのです。

さらに堀氏は、DX推進においては、経営者のマインドの書き換えが重要になると付け加えました。事業成功のツールとしてデジタルを捉えているうちは、DX推進も事業モデル変革実現も難しい。デジタルがないと事業成功はないという捉え方が必要なのです。

また安田は、DX推進をするにも事業モデル変革をするにも、2つのWhyを考えることが重要と言います。

・なぜデジタル=ビジネスなのか?

・なぜ自社がやるのか?

デジタルとビジネスがどう関係しているのか。大事なのは、これを経営層が理解することです。そしてDX推進をリードする立場の人が、「なぜ自社がやるのか」を腹落ちした上で推進することも重要で、電通デジタルとして、各種セッションを通じたゴール策定や顧客基点指標策定などのソリューションも交えながら、経営層の理解を促進する支援をこれからもしていきたいと語りました。

最後に安田は、お客さま基点で事業モデルを変えることは10年、20年かかるような取り組みで、1つひとつの顧客体験をストーリーにしてつながないと、事業成果に結びつかない難しい課題だと語ります。そのさまざまな課題解決のために、このBXウェビナーが気づきになれば、と本ウェビナーを締めくくりました。

※2021年8月5日電通デジタルコーポレートサイト トピックスにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。