私たちを取り巻く環境は大きく様変わりしました。コマース領域においては、ECを中心としたオンライン、店舗を中心としたオフラインともに、顧客体験が日々進化しており、続々と新しいサービスや取り組みが始まっています。特にコロナ禍においては、顧客の店舗への来店機会が急激に減ったこともあり、企業側が「オンライン需要への対応」を強化する傾向がより強くなってきていると見受けられます。しかし、EC強化と同時に実店舗の縮小に振り切ることが、本当に顧客にとってベストな体験価値をもたらすことになるのか、冷静に考えるべきでしょう。

では、これまで顧客がECや店舗で得てきた体験価値を向上すべく、ポストコロナ時代に合った「チャネルをシームレスに横断するだけではないワンランク上の体験」をもたらすにはどうすればいいのか?

顧客と店舗のつながりをテーマに、デジタルを活用していかにワンランク上の顧客体験を提供しビジネス向上につなげるか、電通アイソバー株式会社(現 電通デジタル)、株式会社プレイド、株式会社電通ライブの3社がそれぞれの視点から紐解いたウェビナーの内容をお伝えします。

店舗DXを「なぜ顧客は店舗に行くのか?」を起点に考える

コロナ禍も1年超が経過し、在宅ワークも珍しくなくなった今日。当初、「本当に人と会わずに仕事ができるのか?」と不安を感じていたことがウソのように、集中して仕事ができるようになっている、との声も聞かれます。しかし一方で、「ビデオ会議では微妙な言葉のニュアンスが汲み取りづらい。やはり直接会った方が交わせる情報量が多い」といったデメリットを改めて感じている人も多いようです。

こうしたオンラインのメリット・デメリットは「店舗ビジネスでも同じことが言える」と、電通アイソバー(現 電通デジタル) プラットフォームコンサルティング部 エグゼクティブ プランニングディレクターの口脇啓司は指摘します。

確かに最近では、eコマースの利用頻度が少ないとされていた年齢層による利用も活発になり、店舗での体験に近いことがライブコマースやオンライン接客で可能になっています。しかし、だからこそ企業は、「店舗では何を提供するのか?店舗の価値を改めて再定義するべきだと感じる。これが店舗を運営する事業者にとって、今後のビジネスを左右すると言っても過言ではないだろう」と、口脇は続けます。

では、店舗の強みとは何でしょうか?真っ先に思い浮かぶのは、店内で商品を見ている時に販売員の方に、「これ、私も気に入って使っているんですよ」と声をかけられることから始まる何気ないコミュニケーションや、そうしたことがきっかけとなって偶然欲しいものに出会う体験といったことです。

口脇は、「店舗では自然にできていたこうした体験が、デジタルでどのように提供できるのか。今後の店舗DX・店舗のデジタル化を考える上で大きなポイントになる」と話しました。

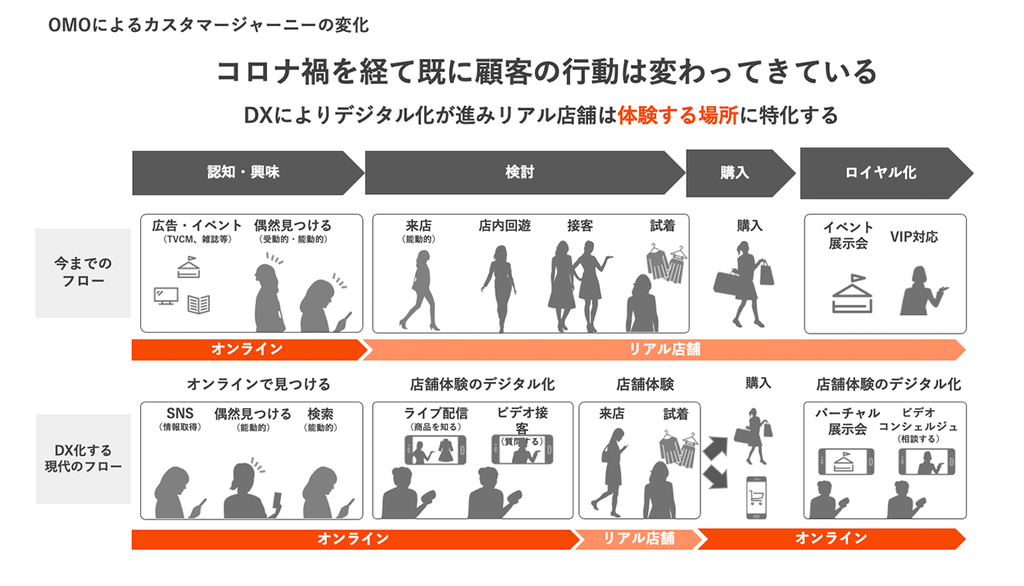

店舗DXが起これば買い方が変わる=カスタマージャーニーも変わる

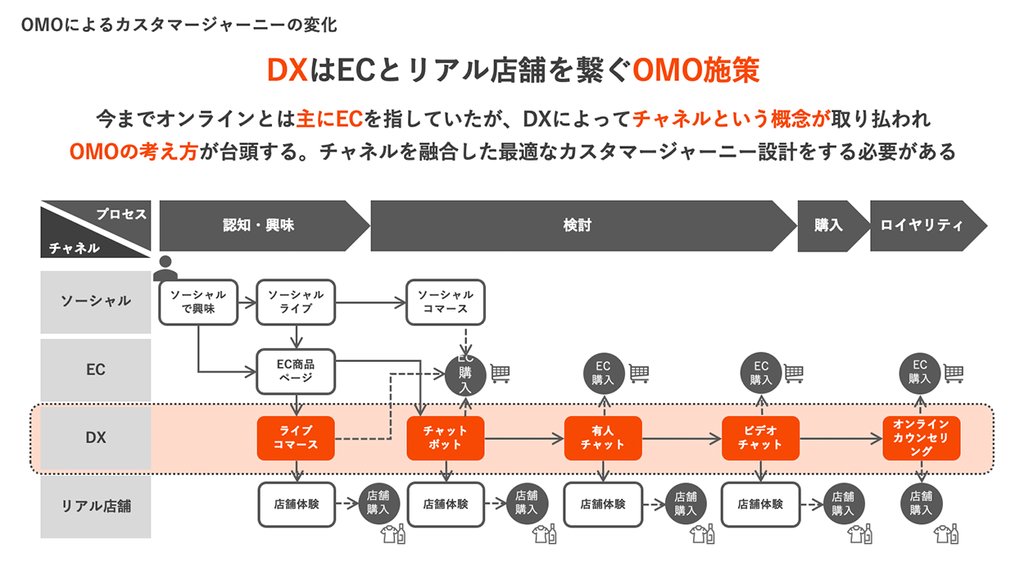

では、もしリアル店舗でできていたことがDXの進化によってデジタル上でも体験できるようになったとしたら、消費スタイルはどのように変わるのでしょうか?この点について、口脇は下図を示しながら、次のように述べました。

「多くの企業がライブコマースやオンライン接客といったデジタル施策に取り組むことで、消費者が購買に至るまでのカスタマージャーニーも大きく変わるだろう。オンライン上で認知・興味関心を持つことは今までと同じだが、その後は店舗に行かず、商品を理解して、購買に至ることも増えるはずだ。

一方、やはり実店舗で試着をしたり、手触りを確認するといった体験を希望する消費者も少なくないと思われる。そう考えると、『なぜ、オンラインで完結できるのに実店舗に行くのか?』との問いの答えは、『五感に訴える体験のため』ということになるだろう。実店舗で提供可能な価値に着目し、顧客体験(CX)を設計し、提供できるようにすることが、実店舗の新たな役割になるはずだ。

他方、今までカスタマージャーニーを描く際、オンライン・オフラインと2つのチャネルを考えていたが、DXが登場することによって、チャネルといった概念が取り払われ、お客さまの行動はより複雑化し、オンラインとオフラインが融合された体験が主流になっていくと考えられる」としました。

オンラインとオフラインが融合(OMO)した体験価値の作り方

テクノロジーを活用し、オンラインとオフラインが融合した1つの世界観が生まれたとしても、それで優れた体験価値を提供できるかというとそういうわけではありません。やはり、そこにはブランドの独自性が感じられる体験が不可欠であると言えるでしょう。

では、その独自性はどのように生み出せばいいのでしょうか?ここで重要な役割を果たすのが、「データ」です。

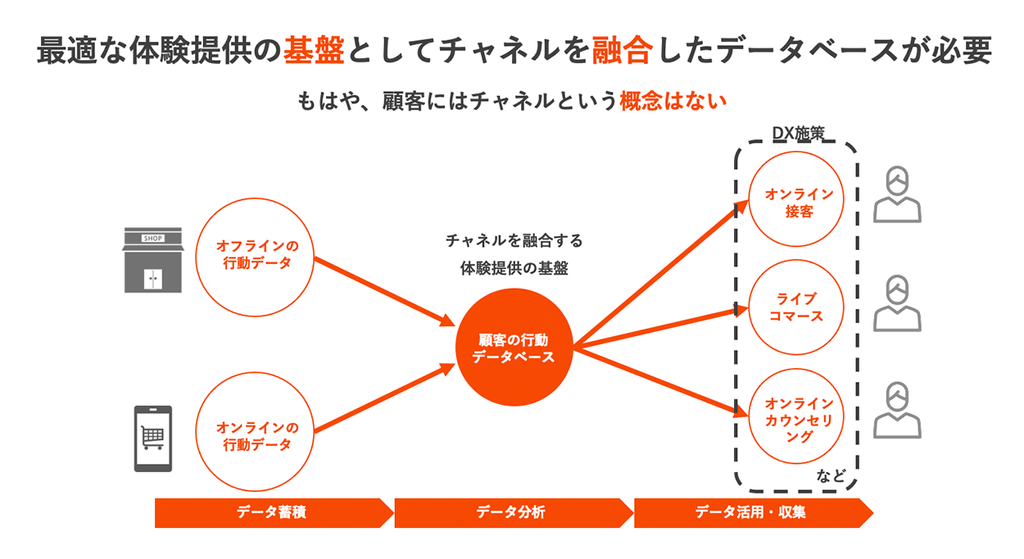

口脇は、「お客さまに親身に対応するハイタッチなコミュニケーションでは手厚い反面、対応できるお客さまの数に限りがあった。ここにテクノロジーが融合することで、親身な対応でありながら多くの方に対応できるようになると考えられる。これが、これからの店舗DXの特徴の1つになるだろう」と説明。そして、この店舗DXで重要なのが「データ活用である」と指摘し、最適な体験提供の基盤として、チャネルを融合したデータベースがまず必要になる、としました。

このデータベースは、オンライン・オフラインというチャネルの概念を超えた顧客の総合データベースであり、顧客1人ひとりがDXソリューション等を通じて、オンライン接客やライブコマース、オンラインカウンセリングなどで体験した情報等を集め、それを元に顧客ごとのニーズを想定し、各人にマッチしたサービスを提供するために活用されるものです。

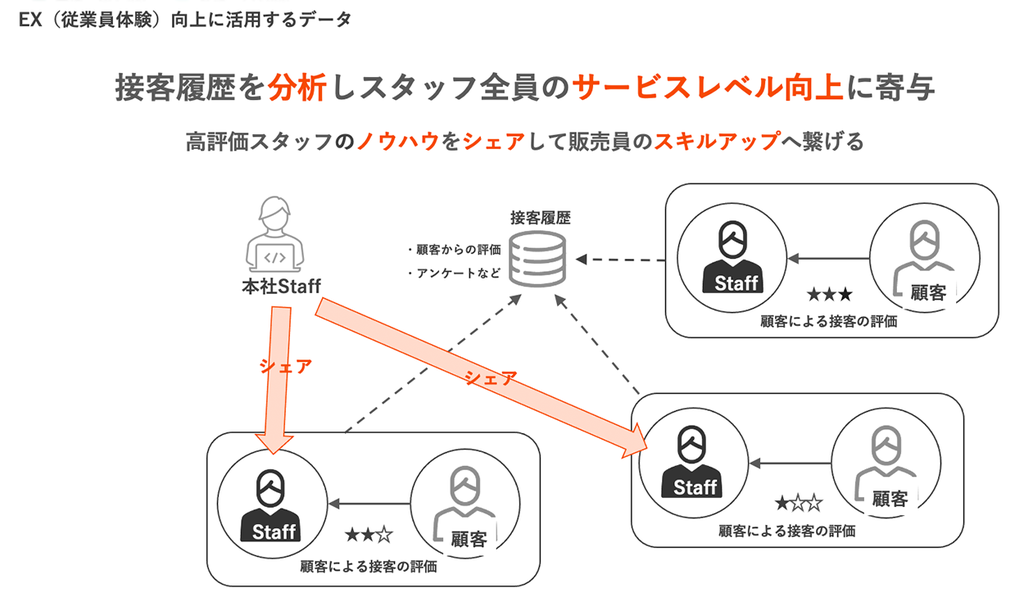

他方、店舗DXにおいて、データ活用のもう1つの主役となるのが従業員です。この従業員体験(EX)の向上にも、オンライン・オフライン接客を問わず、接客履歴等を蓄積して分析することで、良い評価を得ているスタッフの行動パターンをフレーム化し、全体のスキル向上に生かすといったデータ活用が可能になると考えられます。

店舗DXにおいて、EX向上のためのデータ活用と優れたCXを提供するためのデータ活用はどちらも「データ活用」でありながら、企業目線ではなく、最終的な価値は顧客へと還元されるものです。この発想について口脇は、「データの使い方は全て顧客を中心にしていく必要がある」と強調しました。

そして、「このような店舗DXを進めるためには、顧客体験設計があり、それを実現するためのグランドデザインが必要になる。これまではライブコマースやオンライン接客ができるような環境を急いで整えている企業が多かっただろうが、そうしたDXへの動きを通して最終的にどのような価値を提供したいのか、改めて整理していくべき時だと考える。

電通アイソバー(現 電通デジタル)は、『One Tempo』というソリューションを通じて、顧客体験の設計から、DX戦略の策定、システム構築までをワンストップで提供している」としました。

電通アイソバー(現 電通デジタル)の店舗DX推進ソリューション「One Tempo」とは?

店舗DXやOMOは、「顧客の価値」につながらなければ意味がない

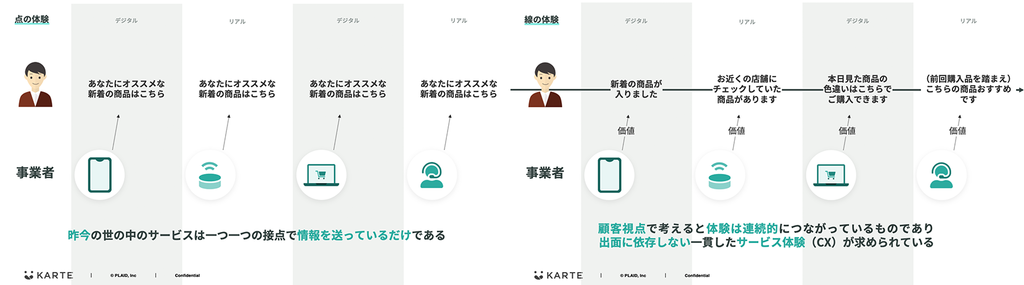

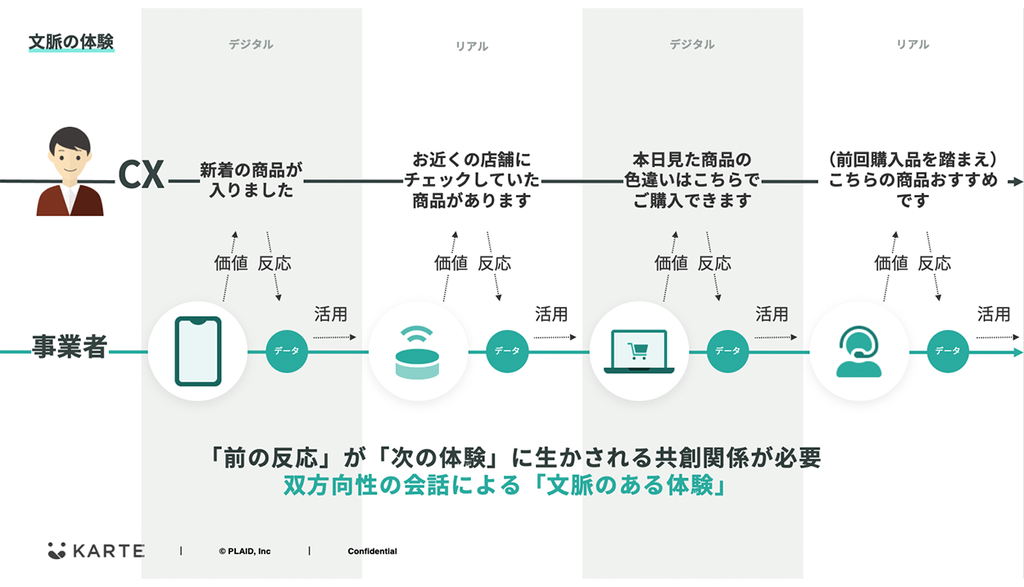

続いて、「生活者視点で考えるOMO」という表題でセッションを行ったプレイド Brand Activation Sub leader の宮下巧大氏は、「店舗DXやOMOは、お客さまに価値がつながらないと意味がない。生活者を主語に据え、体験もしくは体験を通した価値からOMOを考えることが本質的に大事だ」と指摘。中でもOMOにおける体験は、「点・線・文脈の3つのキーワードで整理できる」としました。

世の中の多くの体験を考えると、「点」の状態で提供されることが多々あります。例えば、「あなたにおすすめの新着商品はこちら」というレコメンデーションの内容が、各チャネルごとにその場限りでパーソナライズされて示されるため、結果的にまったくパーソナライズされていない、ということは残念ながらよくあることです。

これを最適化するには、「お客さまのことを知る」という行為が不可欠でしょう。お客さまと事業者側で対話を重ねて、一緒に体験を作ることで「点」や「線」であったことを「文脈」にしていくことが理想的な状態だと、宮下氏。「CXはカスタマーエクスペリエンスと言われるが、文脈を作ることでもある」としました。

店舗DXによって、リアルもトランスフォーメーション(RX)する

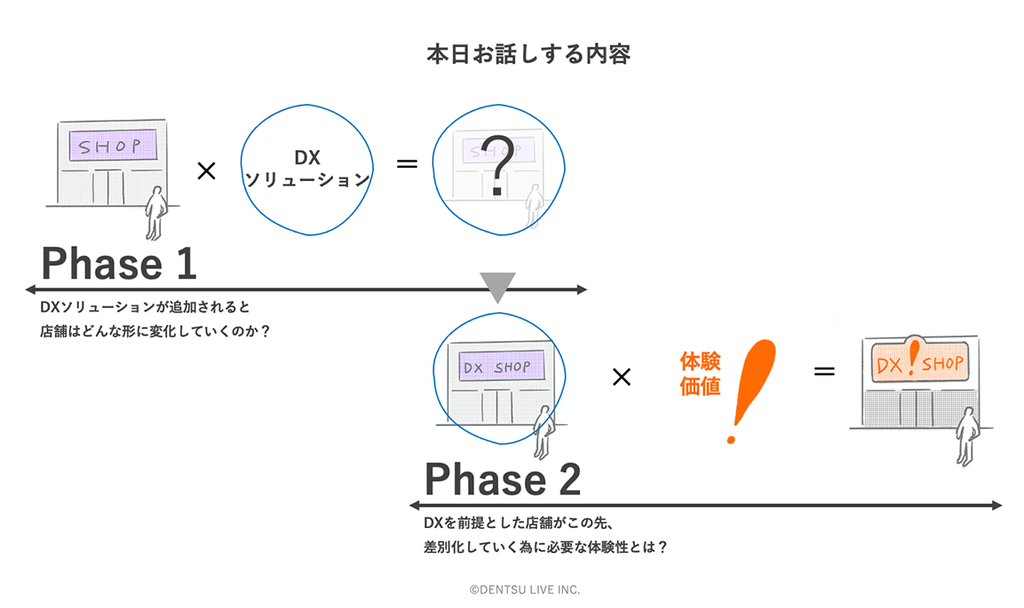

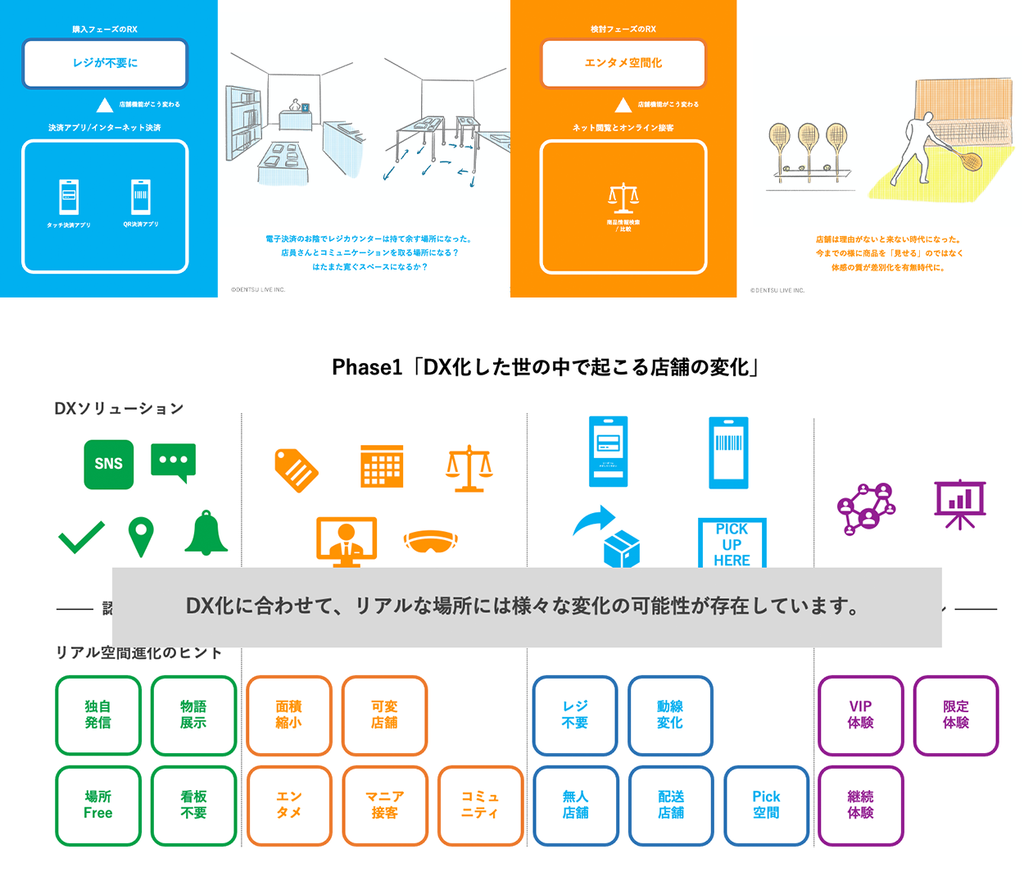

ここまでデジタルソリューションの利活用やそのベースとなる考え方について触れてきましたが、DXを前提にリアル空間も変化させ、体験価値を最大化させるように進化させることを、「RX(リアルトランスフォーメーション)」と定義する電通ライブ スペース&ビジュアルデザインルーム 空間プロデューサーの浜本悟史は、セッションで、「DXが起きた後、店舗作りはどう変わるか?」を提示し、さらに「DXを前提としたときに、店舗に求められる体験性を基軸にした変化とは?」という話に切り込みました。

浜本は、「DX化に伴って、『店舗の面積を縮小する』、あるいは商品について事前にネットで検索して知識があるお客さまに対して、『店舗ではとにかく体験してもらう』という考え方もある。店舗のキャッシュレス決済によって、レジカウンターを置くことが当たり前だった店舗設計にも変化が起きることは必然」とし、DX化によって起こる店舗変化の可能性について、以下のようなイラストとともに多数提示しました。

続いて、DX化によって起こる店舗の変化をヒントに、「各業態の店舗の在り方を改めて考えたときに、今までの考え方にはなかったような店舗の在り方が生まれてくるのではないか」と浜本。

例えば、「ネット検索ではスペックしか分からないカメラの販売について、どこでも決済や配送ができるようになるのであれば、カメラの魅力を体感しやすい森に店舗を作ってみてはどうか?そういった今までに考えられなかった体験性の高い店舗アイデアが考えられる」としました。

最後に浜本は、「DXはブランド体験を均一化させる懸念もある。一方で、デジタルソリューションとリアル空間における感動体験ソリューションとの掛け合わせにより、店舗の在り方や使い方を大きく変えられる可能性があり、それがブランドの差別化につながるとも考えられる。実店舗を変えることもまた、未来の可能性を拓くことになるだろう」と締めくくりました。

3社の発表はいずれもコロナ禍の先を見据え、新しい時代にふさわしい「顧客と店舗のつながり」を想像しながら、デジタルを活用していかに”ワンランク上”の顧客体験を提供してビジネス向上につなげるかを考えた内容になりました。新たな店舗体験の創出を検討している企業や、オンライン・オフラインでシームレスな体験を提供したいとお考えの企業にとって、参考になれば幸いです。

※2021年6月29日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。