電通デジタルが2021年6月21~25日に行った「BXウェビナーWEEK」。「今こそ求められる、“顧客中心のサービス企業”への変革 ビジネストランスフォーメーションに向けた実践知」と題し、顧客基点でのマーケティングの高度化やデータを生かす仕組み作りを余すところなく紹介してきました。

4日間にわたるウェビナーの最終日である6月25日の2回目は、株式会社電通デジタル ビジネストランスフォーメーション部門 サービスプロセスデザイン事業部の阿部智史、三浦敏行、山崎涼真が登壇。このウェビナーでは、電通デジタルのBtoC、BtoB企業担当者が、顧客の成功を支援する「カスタマーサクセス」アプローチで、どのようにコミュニケーションの断絶やペインの解消を行ったか、その実践方法について事例を交えながらご紹介します。

電通デジタルの考えるカスタマーサクセスとは

ウェビナーのトップバッターは、阿部智史が担当しました。

阿部は冒頭、「サービスプラットフォーム企業は顧客の信頼と接点を得ている」と述べ、その一例としてNetflixの自動解約とAmazonの「あんしんメール」を挙げました。Netflixは、一定期間ログインをしていない休眠顧客に契約を継続するかを確認し、反応がなければ自動解約をするもの。またAmazonの例は、1歳未満の赤ちゃんが蜂蜜を食べることによって乳児ボツリヌス症にかかる危険性があることから、おむつと蜂蜜を購入した顧客に向けて、購入者にとって必要な情報を提供するデータ活用をしています。

これらAmazon、Netflixの例が電通デジタルの目指すカスタマーサクセスだと、阿部は指摘します。カスタマーサクセスとは、「購入したものやサービスを、顧客により良く使ってもらうことで顧客の信頼につながり、その結果、事業が成長できる思想」です。

それではカスタマーサクセスによって、マーケティングの何が変わるのでしょうか。

これまでのマーケティングは新規顧客に向け、短期指標をにらみながら売上を上げ、顧客創出のためにものやサービスを売る活動を続けてきました。一方、カスタマーサクセス志向のマーケティングは今までの方式にプラスし、長期指標で既存顧客と相対し、プロダクトのファンを創出し、ものやサービスを顧客により良く、長く使われることを目指します。業務の効率化ではなく、顧客との信頼感が生まれることで、再購入、再契約の優先交渉権を得る状態を目指すのです。最終的に購入者と循環する関係性を築き、収益も得られるようにします。

カスタマーサクセスがなぜ求められているかについて、阿部は事業を取り巻く環境が急速に変化したからだと言います。変化の内容は以下の3点です。

顧客価値の変化

単純な製品・サービスといった「もの」の消費や所有から、生活上のシームレスな利便体験である「コト」を求めるように。

顧客を理解する手段の変化

サービスの体験提供によるサービサーの台頭や、顧客と直接関係構築を行うD2Cブランドの出現。

顧客情報の変化

ものがIoT・コネクティッド化し、「もの」利用データを企業が直接取得可能に。

まさにメーカーは、サービサーとして変わる過渡期を迎えています。これまでのメーカーは、プロダクトを通して断片的にしか価値を提供できませんでした。しかしこれからはデジタル接点を用いながら、一連の顧客体験の中で製品だけでない価値を提供します。顧客接点と提供価値に変化が生まれたのです。

次に実践事例を踏まえながら、カスタマーサクセスの2つのアプローチを紹介します。

1つは顧客を中心としながら、今あるデータやアセット、コンテンツ、施策を1つずつ積み上げる「フォアキャスト型アプローチ」。もう1つは未来のあるべき姿を描きながら、逆算で必要なデータ、施策を整備する「バックキャスト型アプローチ」です。まずは「フォアキャスト型アプローチ」を、山崎が解説します。

実践カスタマーサクセス ―1.小さく始めるスモールサクセス―

山崎は大きな組織でカスタマーサクセスを実践する際、いきなり全体戦略から描いても、「絵に描いた餅」で終わってしまうことが多いと言います。なぜならありたき姿が「部署横断での全体戦略・組織化」や「マルチチャネルの施策展開」、「新しい業務プロセス」だとしても、実際には「(商品・サービス起点で)個別部署主導」や「限られた販売・コミュニケーションチャネル」、「(リソース不足などによる)既存プロセスの踏襲」といった組織の現状だからです。目指す組織の姿と現状のギャップの差が大きいのです。

よって山崎はカスタマーサクセスの実践には、小さなサクセスを積み重ねることが肝要だと指摘します。

小さなサクセスを積み重ねるSTEPは3段階で行います。STEP1は「自部署の成功」、STEP2は「隣接部署との横断をしながら成功」。最後は「複合部署での成功」です。まずは、STEP1である自部署で成果を出すことが必要です。

「Quick Winの創出」すなわち自部署での成功には、上記3つのポイントを押さえる必要があります。

まずは「1.現状整理」です。「Quick Win」の観点でどのような施策を実施すべきか、大まかな輪郭をつかむために行います。

1.現状整理

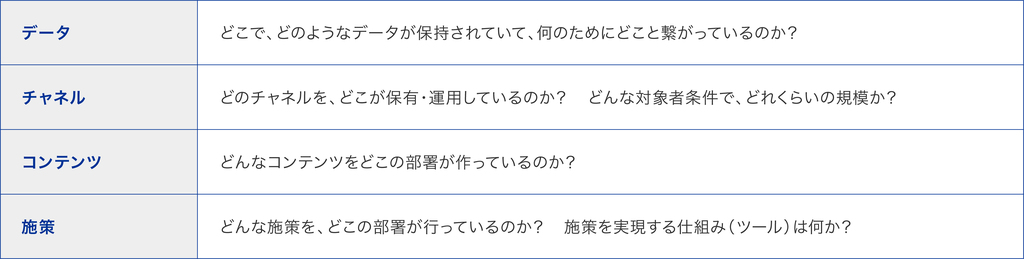

顧客視点で丁寧に洗い出すのは、以下の4つ。

「データ」は検証設計やシナリオ作りの際に、何かトラブルを引き起こす制約条件があるとするなら、データをどこまで使えてどこからが使えないのかを明らかにするために行います。「チャネル」は既存の顧客接点を洗い出し、各々の接点がどのような役割でどれくらいのボリュームがあるのかを把握。「コンテンツ」「施策」は単一部署観点ではなく、全社視点で洗い出すことが重要です。

次に「2.検証計画」です。「Quick Win」の観点で、どのデータを集中的に見るのかを指南します。

2.検証計画

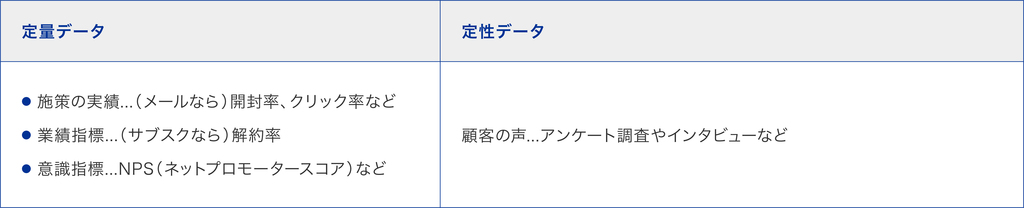

ネクストステップを見据えた材料集めの観点は、「定量データ」と「定性データ」です。

山崎は、本来であれば上記のどのデータも重要ではあるが、「Quick Win」の観点から見るならば、「施策の実績」を集中的に見る必要があると指摘します。さらに分かりやすいデータを提示することも必要です。

山崎が手掛けた大手メーカーA社の場合は、カスタマーサクセス志向の施策実施結果として、「開封率146%」「クリック率160%」との上昇率を示しました。周囲の協力が得られるよう、分かりやすい実績を作り上げることがポイントなのです。

最後は「3.コンテンツ作成」です。「Quick Win」の観点では、ありものがベース。コンテンツ作りに体力を使わないことが賢明です。

3.コンテンツ作成

- サポートコンテンツ

- 商品紹介コンテンツ

- 動画での紹介コンテンツ

- SNSコンテンツ

BtoCの企業は、「製品の魅力を伝える」「購入後の困りごとをサポートする」コンテンツなど、そのまま活用できる既存コンテンツは多いでしょう。山崎が手掛けた大手メーカーA社の場合、Webコンテンツの分析を行うと、8割強の購入者が「機能ページ」「特徴ページ」「使い方ページ」のいずれも閲覧していなかったことが分かりました。既存ページを見てもらえるようなプッシュ型のメールを送るなど、新たなページを作成せずとも施策を作り上げることはできます。

分かりやすい成果を上げ、隣接部署との協力体制を作る。それにはまず自部署での成功が必要と、山崎は締めました。

実践カスタマーサクセス ―2.顧客基点カスタマーサクセス戦略―

それでは阿部が紹介した「未来のあるべき姿を描きながら、逆算で必要なデータ、施策を整備する『バックキャスト型アプローチ』」を、三浦敏行が「顧客基点カスタマーサクセス戦略」と題して掘り下げていきます。

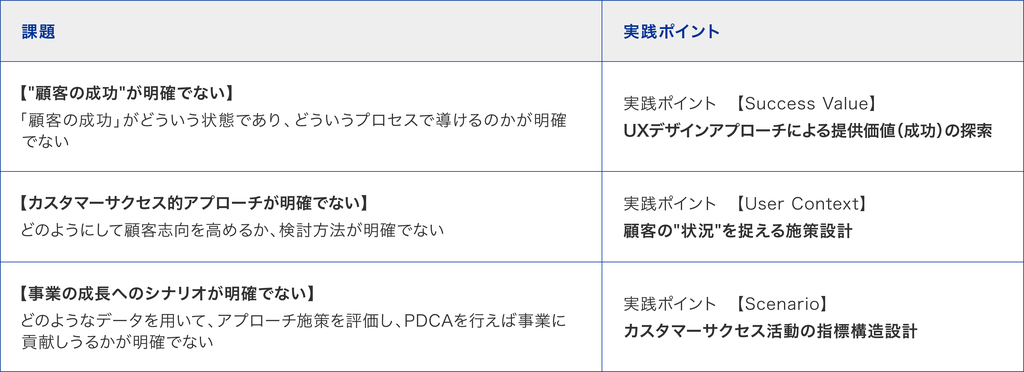

三浦が手掛けた大手通信会社の中小企業をメイン対象にした法人向けWi-Fi事業では、クライアント企業のカスタマーサクセス実践課題に以下の3点が挙げられたと言います。

それでは1つ目の「UXデザインアプローチによる提供価値(成功)の探索」についてです。リサーチを起点にして「期待に応える価値」と「期待を超える価値」の2つの価値提供を探索すべきと、三浦は語ります。

三浦が手掛けたWi-Fi事業で考えると、Wi-Fiの価値自体は図左下の「高速で安定した通信環境」になります。「サービス自体の価値」から「事業成功に資する価値」をいかに提供し、コミットできるか。つまり「サービス自体の価値」から隣接する価値に染み出し、拡張した価値提供をしていくのです。Wi-Fiの先にある享受しうる価値を、フォーカスして高めていけるか。それがカスタマーサクセス活動において重要なポイントになります。

それでは上記の戦略に基づいて、実際にどういうアプローチを具体的に行っていくのか。2つ目は、「顧客の“状況”を捉える施策設計」についてです。

ここではユーザーコンテクストに寄り添った価値をソリューションとし、リアルタイム性の高い施策を意識して提供していくことが重要となります。

三浦のWi-Fi事業では、Wi-Fiの不具合や契約後の更新・変更タイミングでしか、顧客とのつながりを持っていませんでした。カスタマーサクセスで重要なのは、顧客と高頻度な接点をいかに作るかです。その際の施策が下記の2例です。

1.事業成功に資する価値を高頻度に提供し、つながり続ける施策

(中小企業の)業務上の悩みを高頻度なコンテクストと捉え、顧客とつながり続ける。

2.不具合が生じそうなコンテクストをリアルタイムで把握し、フォローする施策

Wi-Fiに不具合が起きそうな状況を把握し、未然に防ぐ動きを取る。

1は、中小企業が検討、選択に手間をかけずに業務インフラやツールを導入できる価値です。2は、例えば雷が落ちたような場合、「大丈夫ですか?」とのメールを送信したり、対策コンテンツを送ったりするなどして、ユーザーの状況を捉えてリアルタイムにコミュニケーションをしていくのです。

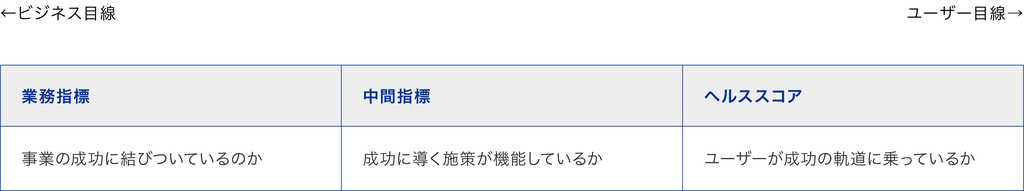

3つ目は、「カスタマーサクセス活動の指標構造設計」です。事業の成功と顧客の成功を結ぶKPIの設計になります。

指標は以下の3つ。三浦は、事業目線と顧客目線の両面から指標間に関連性を持たせることが肝要と指摘します。

中間指標は、顧客を成功に導くための施策が実際に機能しているかを見定める指標です。具体的には、ジャーニー上の各接点の主要なKPIを心理面、行動面で見ていくもの。ヘルススコアは特に重要な指標で、1人のお客さまの状況を把握し、次のアクションにつなげられる指標です。よって見定めたい状況を定義した上で、サービスの利用状況やVOC(Voice of Customer:顧客の声)などのさまざまなデータを組み合わせ、顧客の状態を把握するのです。

三浦は、上記3指標をどう運用していくかも大切だと言います。KPIの構造を初期設定したタイミングでは、指標間の関連性はあまり見えてきません。小さく短く「Quick Win」に実施した後、数値間の関連性や構造を分析することも重要であるため、そちらも忘れないでほしいと付け加えました。

実践カスタマーサクセス ―3.実行・管理のための基盤作り―

最後に阿部は、カスタマーサクセスにおける実行・管理のための基盤作りについて触れました。カスタマーサクセスは中長期の取り組みで、持続可能であることが必要不可欠です。阿部は実行・管理の持続可能性を担保し、高度化を推し進めるためには何が必要か、と問います。

ポイントは3つ。「データ統合」「可視化」「効率化・自動化」です。

「データ統合」は、データを顧客ごとに統合して管理すること。「可視化」は、統合管理されたデータを可視化すること。それらを経て、「効率化・自動化」で人間の手間をかけずに進めます。これらの実現には、仕組み、基盤作りが必要となります。

その基盤作りを手助けするのが、世界のカスタマーサクセス市場においてシェアナンバーワンを誇るツール「GainsightCS」です。阿部は電通デジタルが日立ソリューションズとの協業で国内初の代理店として活動を始めた「GainsightCS」を紹介しながら、「顧客に対しての受動的な対応」から「データ未活用」、「データ活用・能動的」、「プロセス最適化・自動化」へと4ステップで進化できるカスタマーサクセスのベストプラクティスについて述べ、本ウェビナーを終了しました。

※2021年9月30日電通デジタルコーポレートサイト トピックスにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。