医療・ヘルスケアビジネスの市場に数多くの企業が興味を寄せ、また必然性を持って参入し、新たな事業や活動を始めています。特に医療のデジタル化は、コロナ禍の影響もあり急速に進化し、デジタルヘルスという新たな市場も誕生しました。新規参入企業が、DXを中心としたビジネス創出において成功を収めるための重要なポイントについて解説します。

医療・ヘルスケア領域のビジネスの現状と参入の課題

まず、医療やヘルスケアの領域で企業がどのようなビジネスを展開していて、どのような課題を抱えているかを整理してみましょう。分類の仕方についてはさまざまな定義がありますが、ここでは、医療は「医療機関で活用されるサービス」、ヘルスケアは「自分で治療を行うセルフメディケーション(自己治療)を含む、健康の維持や増進のための行為や健康管理」として、それぞれ解説いたします。

さまざまな規制に縛られている医療領域のビジネス

医療領域でのサービスは、主に以下の3つに分類できます。

- 医療者が診療や治療のために提供する医薬品、医療機器、再生医療製品など

- 医療の現場で活用されるサービスやシステム

- 患者さんが利用するサービスやシステム

1はまさに医療の中心を担う分野です。ビジネスにおいては、さまざまな規制に縛られていることが、課題になることがあります。例えば、医薬品・医療機器等法(薬機法)による規制です。加えて、新薬メーカーなどの研究開発志向型の製薬会社による業界団体「日本製薬工業協会(製薬協)」加盟会社であれば、自主基準である「製薬協コード・オブ・プラクティス」や行動憲章、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」といった規定にも従う必要があります。また、厚生労働省からは「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」が公表されており、医薬品製造販売業者のみならず、販売情報提供活動の委託先・提携先企業および医薬品卸売販売業者に対しても、責務が課されています。医療者に対しての情報提供はもちろん、一般人を対象とする疾患啓発広告も規制の対象となりますので、国民の健康を守るため、厳しいルールの下で企業活動を行っていると言えます。

2は電子カルテや、オンライン診療のプラットフォーム、レセプト関連システムなどのことです。これらは医療現場で使用されますが、医療機器ではないため、ICT企業などの新規参入も多い領域です。ただし、医療機関が受け取る報酬の価格は国によって定められているので、新たなサービスを導入したとしても、従来に比べて収入が増えるわけではありません。そのため、新たなサービスやシステムを導入するかどうかは、アナログの場合の人件費と、ICT化した際にかかる初期費用や維持費を天秤に掛けて決めることになります。また、医療業界は、自身でクリニックを経営する開業医や薬剤師をはじめ、定年制度に縛られない人が多いことも特徴の1つです。したがって、年齢の高い医療者でも使いこなせるサービスかどうかも重要なポイントとなります。

3は医療機関の予約や支払いシステム、健康管理システムなどがあります。医療機関によって提供される、患者さん自身が健康情報を記録するようなアプリやサービスもこの分類に入ります。ただし、治療効果のあるアプリであれば、1の医療機器と同じ扱いになります。こちらも2と同様に新規参入が多い領域ですが、1に挙げたような提供する側の規制をクリアした上で、患者さんやその家族など、使用する側の利便性や有効性も考慮された設計になっていないと、普及は困難です。

1〜3はそれぞれ、規制が多い、参入障壁が高いといった課題もありますが、それを乗り越えられるような商品、サービス、システムを開発できれば、一気に市場のシェアを拡大できる可能性を秘めた領域ですので、DXによって、そのチャンスをものにしようと、現在多数の企業がビジネス開発を進めています。

異業種にもチャンスが広がるヘルスケアビジネス

一方、ヘルスケア領域でのビジネスは大きくは以下の4つに分類できます。

- 患者さん自身が治療するための商材

- 病気にならない予防のための商材

- 健康維持・増進するための商材

- 美容のための商材

それぞれの商材には、「商品」「サービスやシステム」「施設」などが含まれます。そして、医療領域と同じように、それぞれ法規制や業界ルールも制定されており、それに従うことは必須です。

現在、ヘルスケア領域のDXも急加速で進み、新規参入業者が増加し続けています。個人レベルでの通信インフラが普及したことや、センシング技術やデータ解析などのテクノロジーの進化、人々の健康志向上昇などの相互作用により、新しい可能性が拡大。電子機器メーカー、通信事業者やシステムプロバイダ、ベンチャー企業などの市場への参入は活発です。GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)などもその一員であり、激戦が繰り広げられています。

健康意識の向上や技術の進化によって進む、医療・ヘルスケア領域のDX

医療やヘルスケアの領域では、さまざまな規制に縛られ、参入障壁が高く、激戦が繰り広げられていると前項で記しました。それにもかかわらず、参入企業が増え続けているのは、以下2つの要因が大きいと考えています。

1つは市場が今後も拡大を続けると予測されていることです。2018年に約55兆円であった医療・ヘルスケア産業全体の市場規模は、政府推計に基づき試算すると、2040年には 100兆円を超える見込みです。もう1つは、人々の健康意識の向上。「人生100年時代」と言われる中で、豊かな人生を過ごすために、健康を重要視する人が増え、医療・ヘルスケアへの関心の高さも上昇を続けるでしょう。

そのように市場拡大し、新規参入企業も増えているこの領域ですが、他の産業と比較して、デジタルテクノロジーの持つ力をうまく活用しきれていないという課題も抱えています。医療領域ではどのようなDXが展開されているのでしょうか。いくつか例を挙げてみたいと思います。

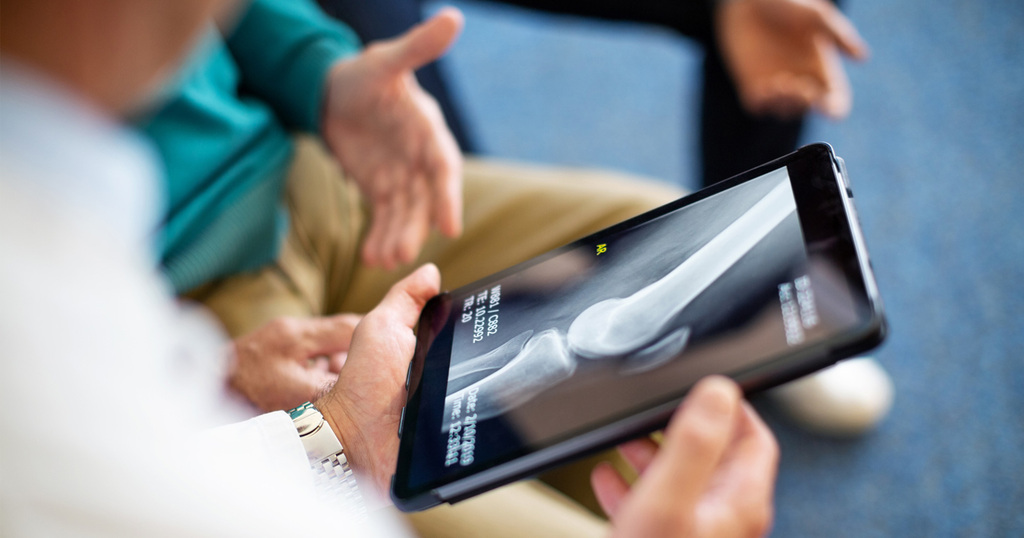

従来の医療では、対面の診察によって症状や容態が評価され、その内容は医師の手でカルテに記載されていました。そして、そのカルテに基づき、診療ガイドラインやエビデンスに沿って処方や治療がなされます。しかし、DXが進むことで医療現場は一変。ICT医療機器と電子カルテの連動、オンライン診療による診察のデータ化、院内連携システムの活用などによって、以前よりはるかに効率良く医療サービスが提供されるようになりました。

また、薬物療法と非薬物療法に次ぐ第三の治療方法として、デジタル治療(デジタルセラピューティクス:DTx)が有望視されています。DTxとは、デジタル技術を用いて疾病の予防、診断、治療などの医療行為を行うことです。例えば、2020年12月に日本で第一号となる禁煙治療アプリが薬事承認と保険適用を受け、発売されました。厚生労働省が「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」を公表したことも、企業がDTxに向けた開発を進める後押しになっています。

他にも、オンライン診療用アプリ、患者さんや家族のための服薬支援アプリ、製薬企業のMRと医療者とのコミュニケーションアプリなど、さまざまなアプリの開発が進んでいます。

医療の質の向上にはエビデンスと物語、双方からのアプローチが必要

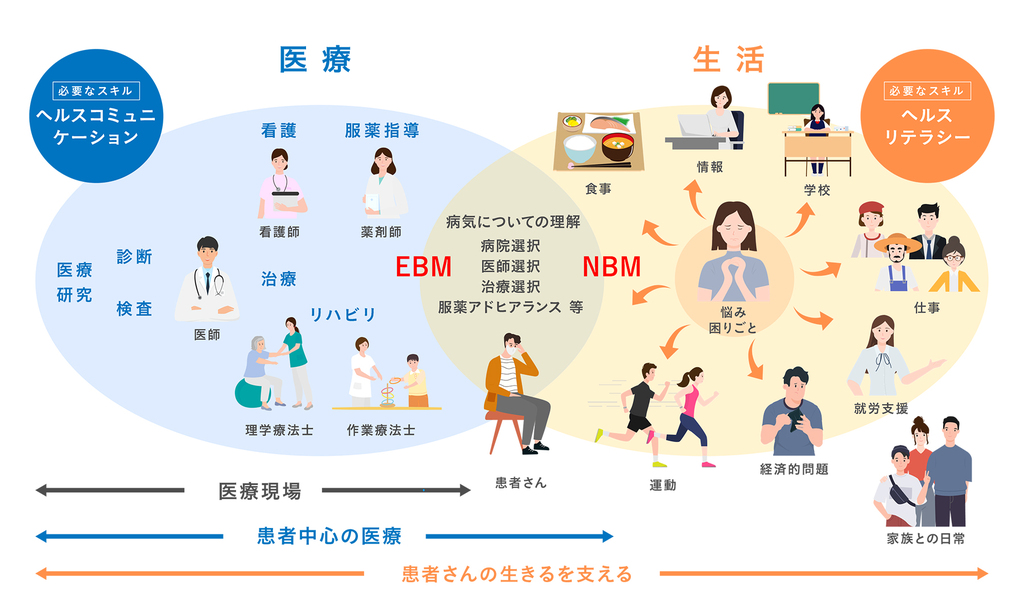

これまでの遅れを取り戻すようにDXが進む一方で、患者さんと医療者とのコミュニケーションや医療の在り方についても変化が見られます。以前は、これまでに行われてきた医学・医療に関する研究成果に基づいたEBM(Evidence-Based Medicine:科学的根拠に基づいた医療)による医療が基本でしたが、最近では、NBM(Narrative-Based Medicine:物語に基づいた医療)も重要と考えられるようになりました。英国の開業医が提唱したNBMは、「患者がなぜ・どのようにして病気になったのか」「病気について今どのように考えているか」などを理解し、患者の抱えている問題に対して、身体的なことだけではなく、精神的・心理的・社会的な視点からもアプローチしていく医療です。

なぜそうした考え方が重視されるようになったかと言えば、患者さんは、医学的な治療効果を求めるのは当然ですが、医療者との触れ合いや人の温もりを感じる医療も強く求めているからです。症状が改善するだけではなく、自分らしい生活の質が維持できることも重要なのです。もちろん、エビデンスに基づいた医療が重要であることも変わりはないので、NBMはEBMに取って代わるものではなく、互いに補完することでより質の高い医療が提供されるものと考えられています。いわば、患者さんにとって最適な医療を実現するための車の両輪と言えるでしょう。

近年、DXが進んだことにより、医療ビッグデータからエビデンスが効率よく収集・解析されてEBMをもとにした医療は進みました。しかし、患者さんの声やインサイトはなかなかデータとして収集・処理するのが困難なため、NBMを進める上での課題となっています。そのため、今後はいかに患者さんの生活や心情に配慮できるか、というヒューマニズムの視点も持ちながらDXを進めていくことが求められるでしょう。もちろん、DXとヒューマニズムは相反するものではありません。例えば、医療現場は慢性的な人手不足に陥っていますが、DXにより業務が効率化されれば、そうした課題は解決され、患者さんとのコミュニケーションにより多くの時間を割くことが可能になります。それによって、医療の質はより高まるのではないでしょうか。

医療・ヘルスケア領域のビジネスにおいて、忘れてはならないことは、常に患者さんの視点で考えることです。医療の中心にいる医療者は、人の命を救い、支える職業であるという自覚や使命感を持っています。医療・ヘルスケアに関わる企業も、医療者側の利便性向上だけではなく、患者さんへ提供される医療の質が向上することを目指して商品やサービスの開発を考えることが不可欠です。

医療・ヘルスケアビジネスは急速なスピードで変化しており、COVID-19による環境の変化も加わって、解決が困難な問題や乗り越えるべき障壁が多数存在しています。この領域での新規参入や新サービスの開発を検討している方は、ぜひ今回お伝えしたポイントを参考にしていただければと思います。また、株式会社電通メディカルコミュニケーションズは、医療・ヘルスケアビジネスのプロフェッショナルとして、さまざまな領域の専門性を持った電通グループ各社とも連携し、この領域でのビジネスを成功させるためのサービスやソリューションを提供しています。新たなビジネスの創出をぜひお手伝いさせてください。