デザイン思考という言葉を聞くと、「アイディエーションの手法」や「ワークショップのツール」というイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。確かにデザイン思考の一環としてアイディエーションのワークはありますし、ワークショップ形式で行われることも多いようです。しかしデザイン思考の本質は、アイディエーションでもワークショップでもありません。ここでは、デザイン思考とはサービス・アプリ・プロダクト・空間・ビジネスなど、顧客の願望をかなえる仕組みをデザインする手法であるという定義の下、デザイン思考のアプローチと実践についてお話しします。

デザイン思考が定義する「デザイン」と実施プロセス

デザイン思考とは、優れたデザイナーの感性と思考プロセスを体系化し、ノンデザイナーでも使えるようにまとめた手法です。デザイン思考について話を進める前に、まずは「デザイン」という言葉から見ていきたいと思います。

ここで扱われる「デザイン」は、何を指すのでしょうか?スティーブ・ジョブズの言葉「Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.」を借りると、デザインは見た目や質感のことではなく、どのように人の役に立つかであると定義しています。スティーブ・ジョブズの言う「デザイン」こそ、デザイン思考が扱う「デザイン」にほかなりません。デザイン思考を使うことで、デバイス・データ・スキルなどさまざまな要素を統合し、人の役に立つ仕組みをデザインできるようになります。ではどのようにデザインするのか、デザイン思考のプロセスについて説明します。

デザイン思考にはさまざまなワークがありますが、大きく3つのステップに分かれます。各ステップは実践の順番はあるものの、何サイクルも繰り返しながら顧客の理解やアイデアの解像度を高めていきます。

Step 1:顧客を理解する

エスノグラフィー調査(顧客観察)やデプスインタビューを行い、顧客が置かれている状況や願望を把握します。必要に応じて思考・行動特性から顧客を分類するUser Typology分析などを行い、顧客をより深く理解します。

Step 2:顧客価値をつくる

ポストイットを使ったアイディエーションや、段ボールを使ったダーディープロトタイプの工作といったワークを行いながら、アイデアを具体化します。その後、できあがったダーディープロトタイプを使ってアクティング(即興演劇)を行うことで、身体的に価値を捉えていきます。

Step 3:価値を検証する

具体化したアイデアを、実際に顧客に当てて価値を検証するフェーズです。コンセプトムービーを使った簡易的な検証から大規模な実証実験まで、検証する内容に適した方法で段階的に行います。そして顧客の反応を見ながら軌道修正すべきか、具体化を進めるかを判断します。

以上がデザイン思考のプロセスになります。これを踏まえ、ここからはデザイン思考のアプローチと実践について説明していきましょう。

デザイン思考における課題へのアプローチとは?

皆さんの中には、得意先から「取得したデータの活用法が分からなくて…」「顧客の〇〇離れを何とかしたいんだけど」といった課題感を耳にする方も多いのではないでしょうか。データの重要性や顧客の多様性に対する注目の高まりを背景に、私自身も同様の相談を受けることが増えています。

このような相談が来た場合、デザイン思考ではいきなりアイデアを考えません。例えばデータの活用法に関する相談なら、顧客の願望をかなえる手段としてどのようにデータを使うのかという視点で考えを進めます。また顧客離れに関する相談なら、顧客自身が「〇〇離れ」を本当に課題だと感じているのかという視点に立って考えます。

2つの相談に共通しているのは、どちらも「企業目線」でしか課題の議論がされていないということ。企業の課題だけを起点にしてしまうと、顧客にとって必要のないものを作ってしまう危険性があります。ですからこのような相談が来た場合、デザイン思考では、「顧客起点」でクライアントの課題を捉え直し、アイデアを考えるというアプローチを取ります。この整理を行えば、そのアイデアがクライアントの課題を解決し、顧客の願望もかなえる仕組みになっているか、という判断もしやすくなります。

デザイン思考の実践に求められる2つのコミットメント

では実際に、プロジェクトでデザイン思考を実践するには、どのような点に気を付ける必要があるのでしょうか。結論から言うと、「徹底的に顧客を理解すること」と「顧客と価値を共創すること」にコミットする姿勢が欠かせません。この2つを聞いたあなたは、「そんなこと当たり前じゃないか」と感じるかもしれません。しかし、この当たり前のことが意外とできていないのが現実なのです。では、この2点にコミットするにはどのようなプロセスが必要になるのかを説明しましょう。

1.徹底的に顧客を理解すること

まずは「顧客を理解すること」についてです。言うまでもありませんが、自身が顧客でない限り、顧客は自分とは異なる存在です。そのため、思考・行動特性も価値の感じ方も異なります。その違いを理解して自分ごと化することが、価値を創るために必要なプロセスになります。

具体的には、エスノグラフィー(顧客観察)やデプスインタビューを通して、1次データを自ら取得します。1次データには、ありものの調査資料やデータでは見えてこない、「顧客のリアル」があります。自らの目や耳で得た解像度の高い顧客理解に、勝るものはありません。プロジェクトを行う場合、リサーチをプロジェクトメンバーやリサーチ会社に任せてしまいがちですが、顧客理解のための調査はアイデアを考える人が自ら行う必要があります。そうすることで、共感を伴った形で顧客の願望を扱えるようになります。

2.顧客と価値を共創すること

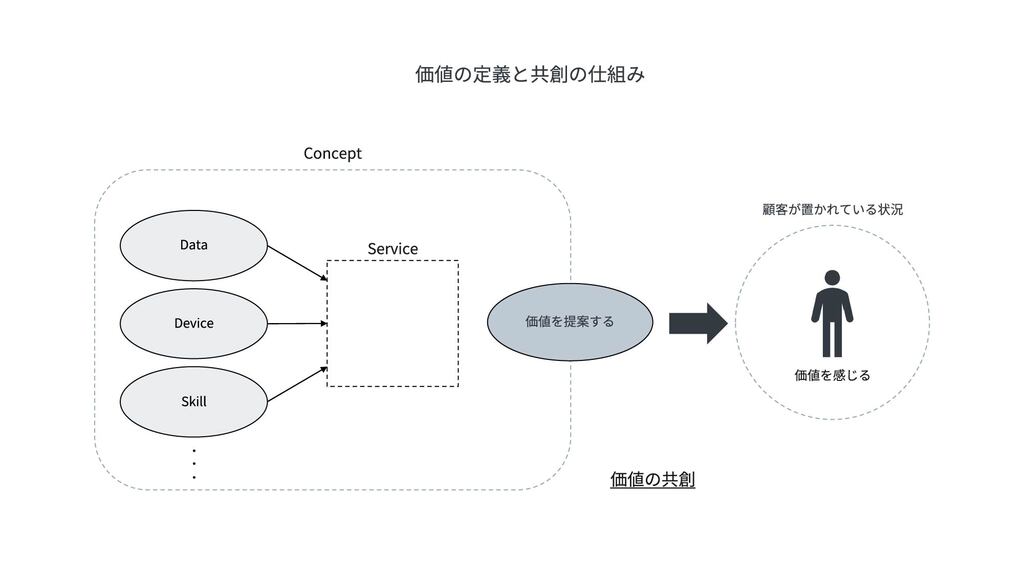

次に「顧客と価値を共創すること」についてですが、まずは「価値」について説明しましょう。サービスデザインにおいては、「価値」とはサービス自体に備わるものではなく、サービスに触れた顧客が感じるものと定義しています。

少し説明が抽象的になってしまったので、サービスをラブレターに置き換えた例で説明してみます。もしラブレター自体に価値があるのであれば、どんな人から受け取ってもうれしいはずです。しかし実際に、そのようなことはありません。好きな人からもらえばうれしいし、そうではない人からもらえば返答に困るなど、受け取った人が置かれている状況によって感じ方は異なります。

サービスについても同様です。つまり価値とは、「顧客が置かれている状況の中で、サービスに触れる中で感じるもの」という意味になります。そのためサービスの作り手であるわれわれは、価値を提案することしかできず、価値は顧客にしか分からないということになります。

この前提に立つと、価値を創るには、顧客に聞きながら一緒に創るプロセスが必要になります。そしてこの姿勢が、広告をはじめとした「コミュニケーションデザイン」と、顧客体験やビジネスモデルそのものをデザインする「サービスデザイン」との大きな違いでもあります。コミュニケーションデザインではリリースがゴールであり、効果測定として顧客の反応は見るものの、価値共創は行いません。一方、サービスデザインでは、リリースはスタートなので、顧客の反応を見ながら軌道修正やアップデートを行い、価値を確かめ続ける必要があります。つまり顧客価値のあるサービスを作るためには、顧客との対話を通し、価値を一緒に作る共創のプロセスが不可欠なのです。

以上、顧客価値を創るために必要な2点を見てきました。これらは時間をかけて丁寧に行う必要があることから、プロセスを省いてしまう人も多いようです。しかしこの2点をしっかり行うことが、クライアントの課題を解決し、顧客の願望もかなえる仕組みの創出につながるのです。

デザイン思考を使えば、ワンランク上のBX・CX・DXが可能に

デザイン思考は、優れたデザイナーの感性と思考プロセスをノンデザイナーでも使えるように体系化した手法であることから、ビシネスデザイン領域で注目されてきました。では、現在多くの企業が注力している「BX(ビジネス・トランスフォーメーション)」「CX(カスタマー・エクスペリエンス)」「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」にデザイン思考を応用したら、どのような展開が期待できるのでしょうか。またその際に求められる能力とは、コミュニケーションデザインにおける能力と比べて、何が違うのでしょうか。1つひとつ見ていきましょう。

1.BXへの展開

BX領域においてデザイン思考を活用すれば、顧客価値の高いサービスの創出が可能になります。ところでサービスデザインとコミュニケーションデザインには、似た部分が多くあるのをご存じでしょうか。その1つが、サービスにとって象徴となるアイデンティティーの定義。定義には価値を整理し、顧客に伝わる形に仕立てる能力が必要になります。これまでコミュニケーションデザインに携わってきた人間がサービスデザイン領域でも力を発揮できるのには、こうした理由があります。

その一方で、サービスデザインにはコミュニケーションデザインとは異なる部分もあります。その相違をカバーするのにおすすめしたいのが、「補助線としてデザイン思考を使う」という姿勢。これまでコミュニケーションデザイン領域で活動してきた人間でも、デザイン思考を補助線として活用すれば、自身の能力をそのまま生かしながら、顧客価値の高いBXを生み出すことができるのではないでしょうか。

2.CX・DXへの展開

CX・DXで検討される内容は、実はデザイン思考で扱う内容と重複する部分が多くあります。まずCXでは、顧客体験の向上とカスタマーサクセスに寄り添うことが求められます。デザイン思考でもCXと同様に、顧客体験は重要テーマとして扱い、軌道修正やアップデートを繰り返しながらカスタマーサクセスの実現を目指します。

またDXであれば、アイデアの実現方法を考える際に、顧客価値を実現するテクノロジーやデータの活用を検討します。つまり顧客視点に立ったテクノロジーの活用法を模索するという点で、デザイン思考と同様のアプローチを取るのです。このようにCX・DXでの検討事項は、デザイン思考と重なる内容が多いため、BXと同様にデザイン思考を補助線として使うことで、CX・DXに展開できるのではないでしょうか。

以上見てきたように、デザイン思考を活用することで、顧客価値の提案から実現、コミュニケーション、カスタマーサクセスまで、顧客の願望を中心として一貫したアプローチが可能になります。

さまざまな課題への解決策として、また次世代型ビジネスモデルを生み出す手法として、非常に有効なデザイン思考。電通グループには、「世の中を面白くしたい」というDNAを持った人が多く存在します。このDNAを、これまで強みとしてきたコミュニケーションデザイン以外の領域に応用させる道具が「デザイン思考」だと、私は捉えています。BX.CX.DXといった新領域に向けた一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?