Webサイトの集客を考える上でSEO(検索エンジン最適化)は非常に重要な施策だと言われています。ただし「このキーワードで上位を取りたい!」と思っても、なかなかうまくいかない経験をされたことのある方も多いのではないでしょうか。もともとSEOは即効性があるものではなく、中長期的に積み重ねをしていくことで効果を発揮できる施策だとされています。しかし最近では「SEOはもはや効果がないのでは?」といった声も耳に入ってきます。SEOを担当されている方にとっては気になるであろう、このトピックスについて考えていきたいと思います。

SNSでの声から、SEOの現状を分析

まず、SEOの現状を把握することから始めましょう。今回は、SNSでの発信を収集・分析できる、ソーシャルリスニングツールを活用して、最近、SNSにおいてはSEOに関してどのような意見・考えが投稿されているのか、リアルな声を見ていくこととしました。

2020年11月から2021年10月までの1年間の投稿を分析した結果、「SEOは効果がないのでは」という意見は、文脈などを踏まえ以下のような2グループに区分することができるのではと考えました。

- 手法としてのSEO効果が出にくくなった

- SEOというよりサーチ(検索)というチャネルが弱くなっている

それでは、この2つのグループについて、実際にそのような現象が起きているのか、今後どのように対策していけばいいのか、詳しく解説していきます。

「手法としてのSEOの効果が出にくくなった」は本当か?

検索エンジンのアップデートにより、順位を上げることが難しくなった

このグループで目立つのが、以前(2010年代前半頃)と比較すると、「SEO対策が難しくなった」という意見です。よくあるのは、これまでは上位表示できていたサイトの順位が急に下がったので、キーワードを追加するなど対策を行ってみたものの効果がなく、「SEOは効かなくなった」と感じる、といったケースです。

こうした意見は、ある程度は正しいと言って良いでしょう。筆者も、ここ5年ほどの間で、旧来のSEO施策では効果が出にくくなってきたことを実感しています。その理由としては、検索エンジン側が実施してきたさまざまなアップデートが挙げられます。例えば、2019年末には自然言語処理技術を採用し、検索キーワードや文脈を解釈する精度が向上するように、チューニングが実施されました。また、質の低いコンテンツでも不正な対策によって検索エンジンを欺き、上位表示させるようなSEO施策、いわゆる「ブラックハットSEO」は、ユーザーにデメリットをもたらすものとして問題視され、対策が強化されるようになりました。これによって、小手先のテクニックだけでは、検索順位を上げることは難しくなってきています。

特定のジャンルでは「信頼性」が強く求められるようになった

さらに、SNS上ではアルゴリズム(検索に関わる計算方法)のアップデートについて言及する投稿も散見されました。検索エンジンは、検索の品質を改善するために、定期的にアルゴリズムのアップデートを行うため、実施後は検索順位が大きく上下動することがあります。このアルゴリズムアップデートにより、SEOの効果がなくなったと考える人も多いようです。

このロジックも部分的には正しいと言えるかもしれません。というのも、こうした投稿の発信元の多くを占めるのはブロガーやアフィリエイターなのですが、彼らにとって特に重要なターゲットとなっているのは、ファイナンス領域のキーワードであり、実際にそれらのキーワードをブログやアフィリエイトサイトで上位表示することは非常に難しくなってきているからです。

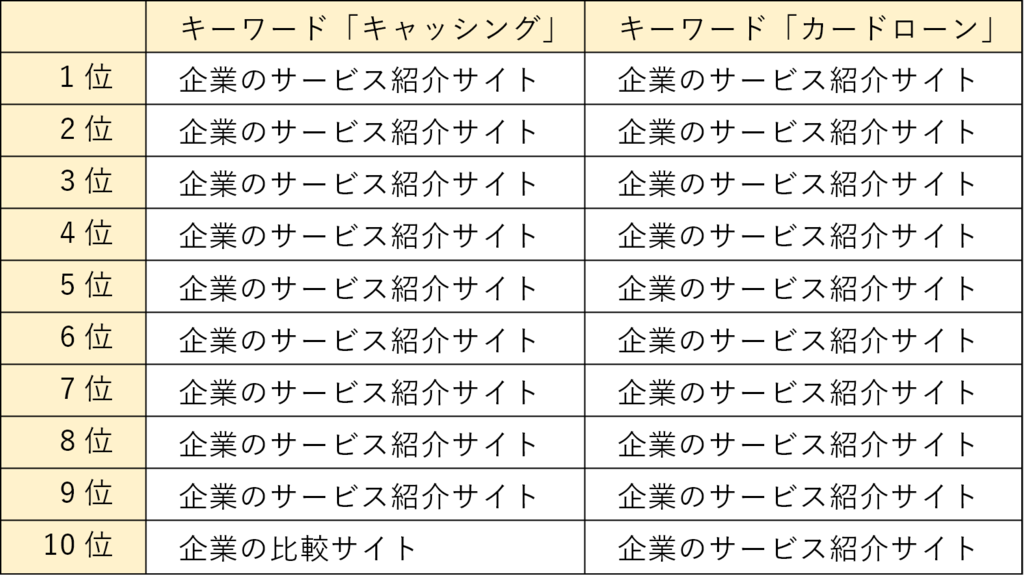

例えば「キャッシング」「カードローン」という2つのキーワードの、2021年11月29日現在の検索順位は以下のようになっています。ブログなど、個人運営のサイトは上位に表示されていないことが分かります。

ちなみに、検索順位は固定的なものではなく、数時間の間で変動することもあります。しかしながら、こうしたファイナンス領域のキーワードの順位状況はかなり安定的です。ファイナンス領域以外、例えばメディカル領域などでも同様の傾向が見られます。

その原因は、お金や健康に関することなど、人の人生に大きな影響を及ぼすような領域においては、”信頼性”をより重視するようにアップデートが行われたためです。検索エンジン側からもアナウンスがあり、これらの領域で上位表示されるためには、専門性や権威性などが特に求められるようになりました。その結果として、個人ブログ、あるいは企業運営であっても新規参入のサイトなどが上位表示されることは困難になったのです。

こうした状況から考えると、以前と比較してSEO対策の難易度が上昇したこと、特定の領域では上位表示が困難になったことは、事実と言って良いのではないでしょうか。

ただし、上述のファイナンス領域の例でも、「クレジットカード ○○」といった、2つ以上のキーワードの掛け合わせ、あるいは、より潜在的なニーズを持つ人をターゲットとしたキーワードでは、新規参入のサイトでも上位表示を狙えることはあるでしょう。上位表示させることが困難なキーワードが増えてきているとはいえ、まだ限定的であり、ターゲットとするキーワードの設定を工夫することで、新規参入サイトにも戦える余地は残されています。また、一方でこれまで述べてきたようなアップデートの恩恵を受けたことで、上位表示されるようになったと思われるケースも珍しくありません。

検索エンジン側も、サイト運営者を苦しめようとしているわけではなく、よりユーザーに役に立つ情報を優先して検索結果に表示させるために、アップデートを繰り返しています。実際、これまでも合理的でない改修はほとんど見受けられません。サイト運営者側も、検索エンジンのアップデートと歩調を合わせていくことは、結果としてユーザーのためにもなると考え、前向きに対応していくことが大切です。それが結果的に、サイトの収益増加に繋がっていくでしょう。

「SEOというよりサーチ(検索)というチャネルが弱くなっている」は本当か?

SEOという手法の話ではなく「サーチ(検索)というチャネルそのものが弱くなっている」とする意見もあります。「これからはSEOではなくSNSだ!」といった声は、その代表例です。このタイプの意見は、以前からあり、2016年に著名なタレントによる「情報を調べる際に、検索エンジンよりもSNSをよく利用する」という趣旨の発言は、マーケティング界隈で大きな驚きをもって受け止められました。

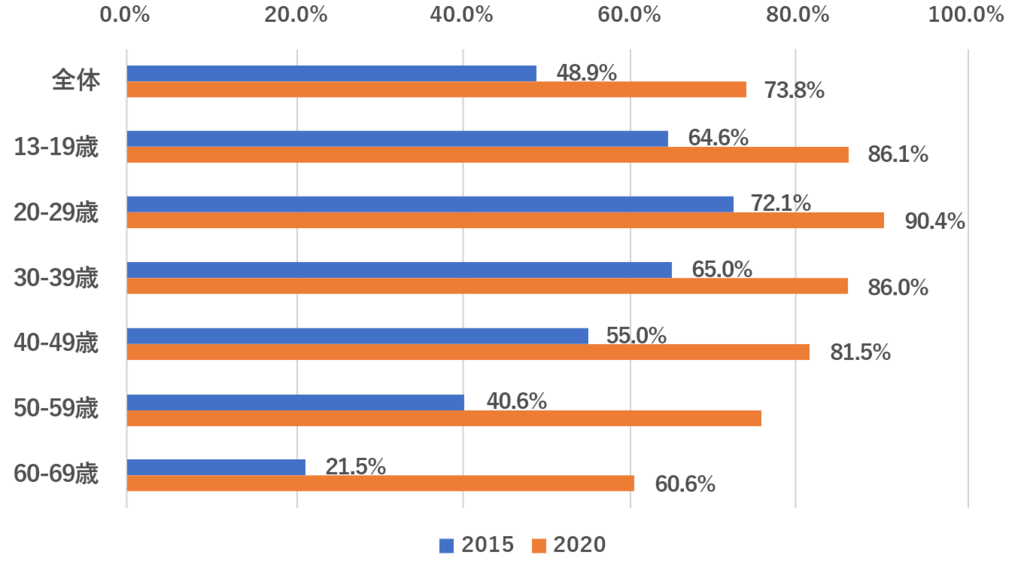

総務省の「通信利用動向調査」によると、2015年から2020年にかけてSNSの利用率が全年齢で20ポイント以上、上昇しています。2020年においては、20代は90%以上、60代でも60%以上の回答者がSNSを利用していると回答しており、SNSを利用していない人の方が少数派となっています。

またインフルエンサー市場の盛り上がりなども、1つの原因と言えるかもしれません。ただし、このようなデータはSNSのグロースを示すものではありますが、サーチが減ったことを明確に示すところまでは到達していないように感じます。少し古いデータとなりますが、海外の調査会社・Search Engine Landのデータによると、2009年の全世界におけるある検索エンジンの検索回数は3,650億回でしたが、2012〜2015年にかけては年間で約1.2兆回、2016年には約2兆回にのぼると試算(出典:Search Engine Land)されています。

また2021年に実施された調査では、2016年から2020年にかけて若者のブラウザでの検索回数が実は増加していること、その際SNSとブラウザでの検索が併用されていることも明らかにされました。

このようなデータを踏まえると、SNSの利用が増えたからといってサーチが減るわけではなく、両者は必ずしもトレードオフではない、と考えるべきではないでしょうか。また、仮にSNSが一定の割合でサーチに置き換わるとしても、サーチが完全になくなるとは考えにくい理由があります。その1つが、炎上やメンタルヘルスへのダメージといったSNSのネガティブな側面です。これに対しては、SNS運営者も、スパムアカウントの消去や、ユーザーがあまりに長時間にわたって利用を続けることのないよう、休憩を促すリマインダー機能をつけるといった対策を打ち出しています。2021年11月末には、世界各国で事業展開する某コスメブランドが、一部のSNSからサインアウトすることを発表(出典:LUSH)しました。多くのSNSにおいてユーザーが安心して利用できる環境が整っていないことを指摘し、「より安全な環境が提供されるまで、利用を一時的に停止する」という決断を下したのです。今後も、こうした動きが続く可能性もあることを考慮すれば、特定のチャネルに依存しすぎず、サーチもSNSも含めてバランス良く活用していくことは、マーケティング戦略においては重要なポイントと言えます。

検索エンジンのアップデートなどの影響を受け、ある種のキーワードやサイトは対策の難易度が高くなっていると考えられます。また、SNSの隆盛がサーチにとっては逆風となっている側面もあるかもしれません。とはいえ、SEOにはまだまだポテンシャルもあり、「SEO対策をする意味はない」と断ずるのが早計であることは、ご理解いただけたのではないでしょうか。SEOに限らず、マーケティングの世界では、状況は刻一刻と変化します。最新の動向を知ることは、自社のマーケティング施策を考える重要なヒントになるでしょう。

「今までのSEO対策では効果が出ない」「自社のマーケティング施策が時流に合っているか、自信が持てない」。そんなお悩みを持つ皆さまへ、「成功するマーケティング」のためにできることはなにか?私たちと一緒に考えてみませんか。ページ下部「CONTACT」からご相談を。