デジタルを活用した価値創造に一貫してこだわり、顧客基点でのマーケティングの高度化やデータを生かす仕組み作りに取り組んできた株式会社電通デジタル。2021年6月21~25日には、「今こそ求められる、“顧客中心のサービス企業”への変革 ビジネストランスフォーメーションに向けた実践知」と題した「BXウェビナーWEEK」を開催しました。

最終日となる6月25日の1回目は、ビジネストランスフォーメーション部門 事業部長の松井崇司が登場。企業のコンタクトセンターを数多くサポートする株式会社デジタルシフトウェーブ/株式会社NeoContactの出水啓一朗氏をゲストに迎え、次世代のカスタマーセンター構築にあたっての組織の心構え、最も重視すべきポイントは何かについて事例を交えながらご紹介します。

電通デジタルに寄せられる各企業のカスタマーセンターの課題感

松井は冒頭、ビジネスモデルの変化と電通デジタルに寄せられるカスタマーセンターの課題について触れました。

ビジネスモデルの変化とは、従来の製品販売型のバリューチェーンから大きく転換し、顧客の声を聞きながらプロダクトやサービスを売るようになったことです。特に大きな転換は、情報の流れが変わったこと。以前の情報は「メーカー → 販売者 → 顧客」と一方通行の流れでしたが、これからの情報の流れは「顧客 → 販売者 → メーカー」となり、さらにD2Cなどに代表されるような「メーカー ↔ 顧客」といった双方向のやり取りが行われるようになります。

その上で、松井は従来のカスタマーセンターの位置付けを顧客基点で見ると、購入・契約を境に営業とカスタマーセンターが分断されていると指摘します。営業担当は能動的なアクションを行う一方、カスタマーサポートの担当者は受動的なアクションに終始しているのです。ビジネスプロセス、顧客体験は一体であるにもかかわらず、営業とカスタマーセンターの間で分断されている。これが、多くの企業の抱える問題点なのです。

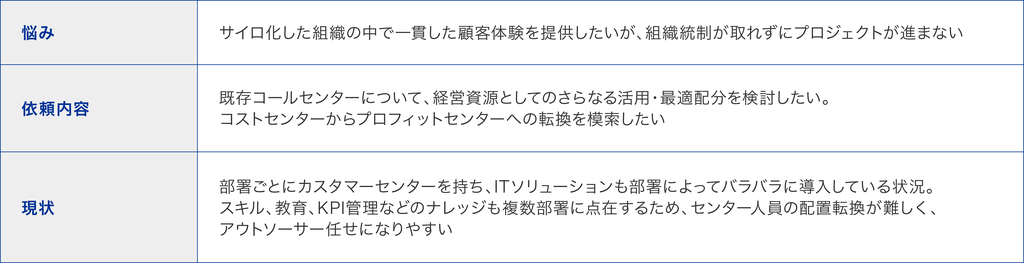

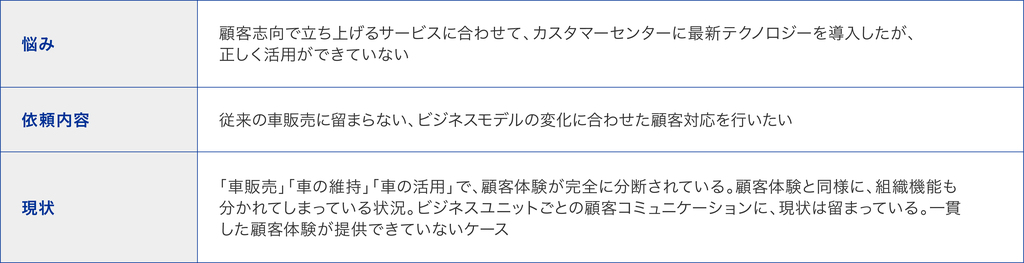

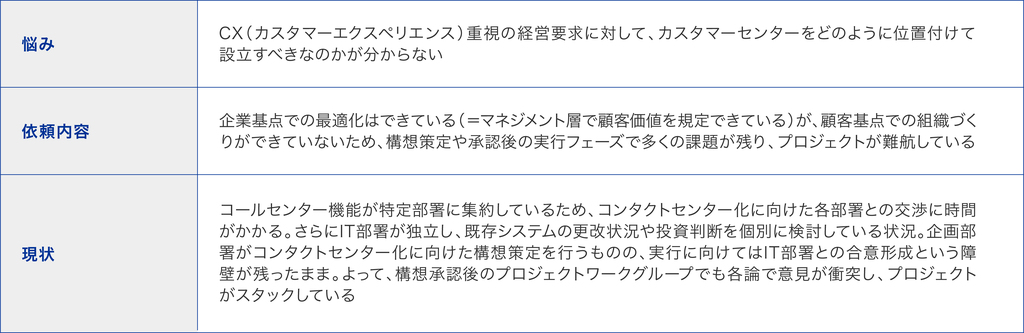

ここからは、電通デジタルに寄せられたカスタマーセンターに関する各社の悩みごとを、具体的に紹介しましょう。

1例目【金融会社】

2例目【自動車会社】

3例目【保険会社】

各社共通するのは「全社で統一した顧客体験を提供したい」という思いです。そのような思いがある一方で、実行フェーズで個別の機能提供や部署ごとのコミュニケーションに陥ってしまい、顧客基点での体験設計を構築できないでいると、松井は指摘します。

実際に各企業でコンタクトセンター推進を手掛ける、デジタルシフトウェーブの出水氏は、金融会社の1例目で出てきた「コストセンターからプロフィットセンターへ」とのキーワードに着目しました。この言葉が意味する内容は、センターそのものの形が変わるだけでなく、扱う情報のエリアがコストセンターとプロフィットセンターでは全く違うことだ。そのように出水氏は言います。

かつてコールセンターは、社内のコストセンターであり、企業のバックヤードのような印象でした。よって、お問い合わせに応じているだけのコールセンターに多くを投資しても採算が見合わないし、企業にとっても重要な部署ではないという位置付けでした。

そのコールセンターがプロフィットセンターとして重要視されるようになった理由は、センターがオンラインとオフラインの両方をカバーしなければならなくなったからです。オンラインとオフラインをカバーすることで、松井が上記で触れた一貫した顧客体験であるCXに行きつく。顧客体験を価値あるものにするとなると、カスタマーセンターはかつての役割とこれからの役割で大きく変わらざるを得ないのです。

カスタマーセンターを取り巻く環境と次世代カスタマーセンター構築の秘訣

出水氏はさらに掘り下げます。

かつてコストセンターと呼ばれたカスタマーセンターが、企業にとって重要なセンターに変わった現在、お客さま接点で大切にしたいことは以下の3つに絞られると出水氏は語ります。

- お客さまの時間を大切に

- お客さまの期待を大切に

- お客さまの気持ちを大切に

センターを構築する時、またはセンターをリデザインする際、上記の3ワードを念頭に置くと、問題点の答えが見つかりやすいと出水氏は言います。

それでは2021年の今、コンタクトセンターを取り巻く環境について解説しましょう。大きく分けて6つのファクターがあります。

1つ目は人手不足です。コロナ禍でコンタクトセンターの需要が一時的に増えていますが、長期的には人手不足に変わりはありません。

2つ目は、コンタクトポイントの増加。コミュニケーションチャネルのLINEが約10年前に誕生し、現在では世の中に浸透したように、明日また新しいチャネルが出てくるかもしれません。セルフ、ノンヴォイスなど、新たなチャネルが加わる可能性があります。

3つ目はシステムの老朽化です。社内のリプレイスをいつ行うのか、どうやって行うのか。

4つ目は、オペレーションの複雑化です。お客さまへお届けするプロダクトが入り組んでいるため、かなり複雑なオペレーションをしないと的確にご要望に応えられない状態です。

5つ目は、特に重要なDX(デジタルトランスフォーメーション)。新しいテクノロジーが出てくると、センターでどのように活用するのかという課題が出てきます。

最後はCX重視への経営要請です。CXを行うには、具体的に社内をどうつなげていくかが大きな課題です。

企業間で労働生産性が大きく問われる中、「コストを抑えるための業務見直し」から「デジタル投資による生産性の維持、拡大」というテーマが出現しました。ところが2020年からコロナ禍となり、三密職場的なコンタクトセンターをどうしていくのかという新たなテーマがさらに加わってしまいました。非対面のお客さま対応の重要性が、コロナ禍で加速したのです。よって、新たな場のデザインが必要になってきた。これが現在の状況です。

下記の図は、「コンタクトセンターを取り巻くビジネスモデルの変化」です。

左が新規獲得のためのファネルです。モノの売り切りモデル、ハンティングモデルとも言います。右は、既存顧客管理のためのファネルです。お客さまを育成し、顧客との関係を作るモデルに変化しています。ロイヤルカスタマー化されたお客さまの発信情報が、大きな意味を持つモデルに変わってきているのです。

上記の環境下でコンタクトセンターが果たしていく役割は、次のような図になります。

営業にせよサービスにせよ、対面で接客をしているのが上の図の左側です。右側はお客さまが自ら動いて企業にサービスや製品の提供を求めています。この両極に対応しているのが、コンタクトセンターです。

お客さまは対面で疑問があると、コンタクトセンターにアクセスします。セルフツールの場合は、ツール上で分からないことがあると、コンタクトセンターに連絡をします。よって松井が前述したように、ビジネスモデルの変化により、オフラインとオンラインのサポートが広がってきたのです。

出水氏によると、現状日本にあるコールセンター、コンタクトセンターは、以下の4つに大別できると言います。

日本で多いのは、ステージ2のパターンです。ステージ1、ステージ2の企業に早くステージ3まで上がっていただきたい。そしてステージ3はかなり高度な企業で、日本においても多くない。そう、出水氏は語ります。最終的にどの企業もステージ4を目指すべきです。

それではステージ1から順番に見ていきましょう。

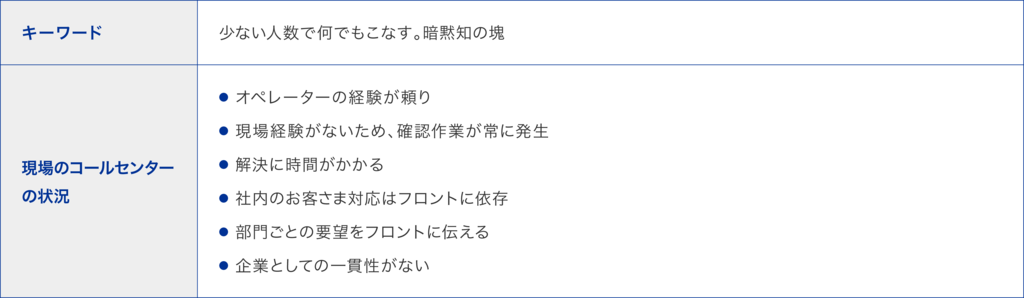

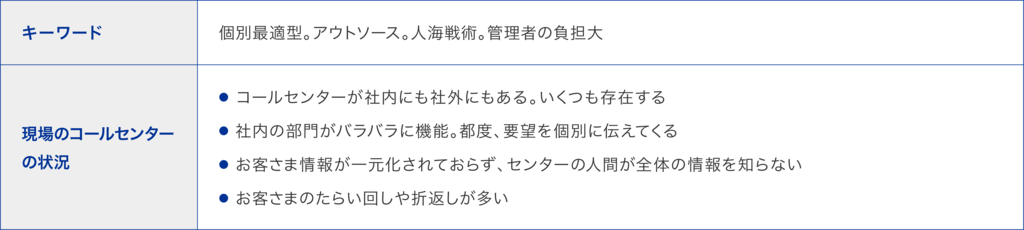

【ステージ1】1980年代から続いているコールセンターモデル

続いてはステージ2です。沖縄や北海道などにカスタマーセンターが大量発生したのは、全てこのモデル。日本で一番多いモデルで、松井が詳説した企業3例もこちらに当たります。

【ステージ2】機能別大型センターモデル(2000〜2020年)

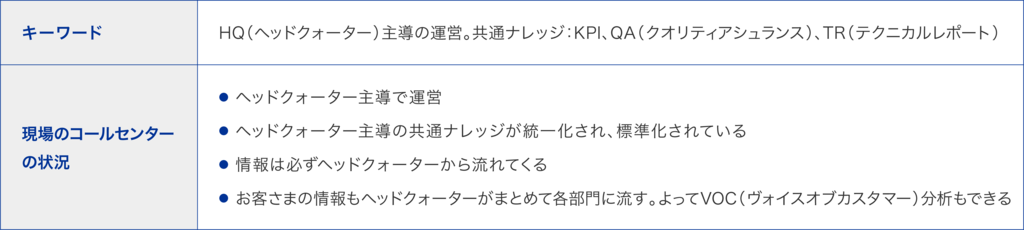

次は、全ての顧客ニーズに対応する統合型コンタクトセンターであるステージ3です。

【ステージ3】マルチチャネル・マルチスキルCX実現型センター

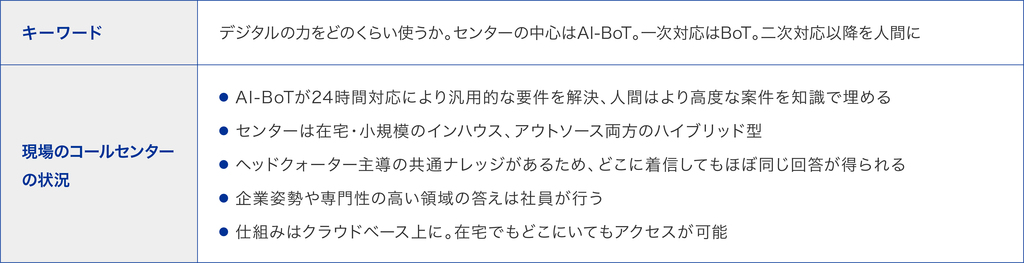

最後はステージ4です。

【ステージ4】新時代のコンタクトセンター

出水氏はウェビナー参加者の経営層に向けて、「ITツールを導入したからといって、たちどころにDX推進は進まない」と呼びかけます。IT投資はあくまでもお客さまの課題を解決し、働きやすい環境を作るためのツールという前提を忘れてはいけません。IT技術を生かすには、社内の基盤を整備しないといけないのです。

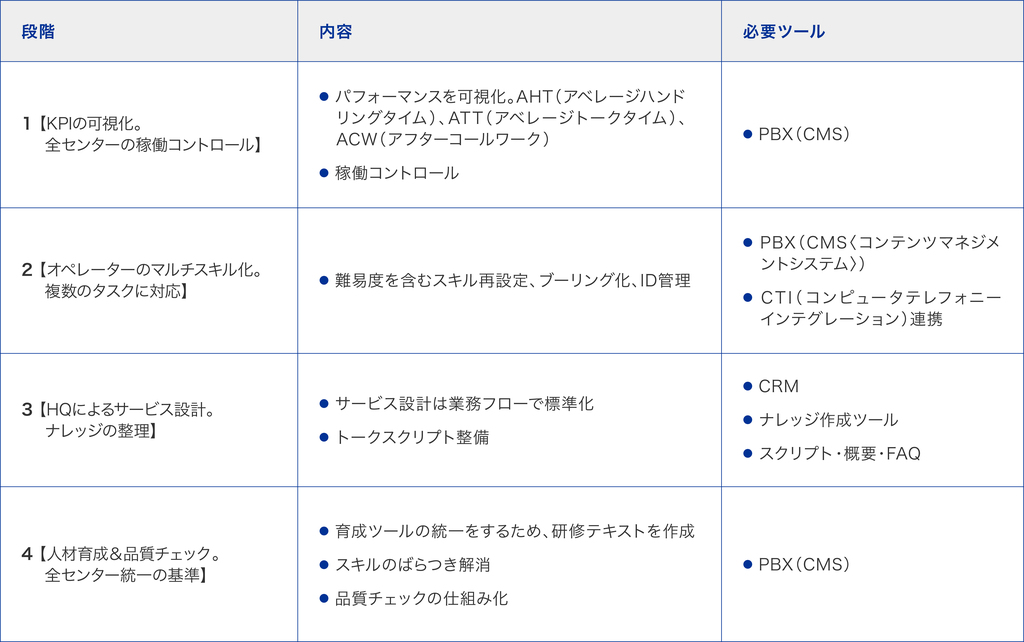

人の価値をサポートするIT基盤整備の前提は、下記の4段階があります。

出水氏は、一番大事なのは「段階1」と「段階3」だと言います。今までも行ってきた段階1のKPIの可視化、全センターの稼働コントロールが、今の時代に合った形に整備されているか検証する必要があるでしょう。

次に重要な段階3においては、ヘッドクォーターによるサービス設計とナレッジが、極めて重要です。ナレッジのないセンターにどんなに高性能なBoTを入れても生かすことはできません。

自社のサービスはどのようなサービスで、お客さまにはどう説明したらいいか。企業の基礎的な部分が整備されていないと、ITツールの価値が発揮できないのです。段階1と段階3が整備されると、段階2のオペレーターのマルチスキル化につながります。10年選手のオペレーターに依存することなく、全てのお客さまに標準的なサービスをお届けするために、段階2の整備が必要です。段階4は日本のコールセンターが最も得意としてきた部分です。従来の基盤整備をしっかり行った上で、デジタルテクノロジーを活用する道を作るサポートをしたい。出水氏はこのように締めました。

次世代カスタマーセンター構築のためのポイントとは

出水氏はウェビナー参加者に向けて、「ポストコロナ時代にどんな用意ができていますか?」と問いかけました。コンタクトセンターのモデルチェンジは一夜にしてできず。また、各ビジネスモデルに合ったセンター再構築(BPR)は、1年半〜2年の時間が必要と言います。再構築に必要な4点は以下の通りです。

- 企業のビジネスモデルを顧客との関係で見極め、その企業に合った顧客接点モデルをデザインする

- 優先順位を明確にし、業務のシンプル化を目指す

- 共通の言語、フレームワークを使って変革する

- トップが構築にコミットするとともに、関係者が目的を共有してやり抜く(GRIT)

最後に、松井が本ウェビナーのまとめを行いました。

ウェビナー冒頭に、購入・契約の際に顧客体験も業務も分断されていたと松井が説明した通り、次世代カスタマーセンターを構築する上での重要ポイントもやはりこの部分がカギとなります。購入前、購入後にかかわらず、顧客に違和感なく最適な顧客体験を提供するための組織を作るには、出水氏が何度も指摘していたヘッドクォーター主導でテクノロジーや仕組み、組織機能を束ね、運営できるかどうかにかかっているのです。

購入や契約の分断されている部分にヘッドクォーター機能とCX組織を立てることで、従来のビジネスモデルから営業担当者への働きかけの部分は、顧客の理解を軸に行っていくことができます。また顧客の成功体験の設計は、CX組織がカスタマーセンターと営業の間に入ることで可能になるでしょう。

さらに、カスタマーセンターも受動的なアクションに終始していたところから、ヘッドクォーター機能が営業との間に入ることで、顧客の状態を把握した上で解決策を提示したり、課題解決プロセスの最適化ができたりするようになるはずです。

また松井は、ヘッドクォーター機能を組織の中心に据えることで、カスタマーセンターが現状のサービスを利用するお客さまに向けて、プロダクトサービスの活用法の提案やサービス定着化の支援の働きかけもできるのではと指摘し、本ウェビナーを終了しました。

※2021年9月16日電通デジタルコーポレートサイト トピックスにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。