新型コロナウイルスの感染拡大に端を発し、急速にデジタル化が進むと同時に、5GやIoTの普及による“常時接続する時代”がすぐそこまできています。企業は、そうした変化を見据え、ECサイトを含めたさまざまな顧客接点を統合した購買体験の全体設計を再考する必要に迫られていると言えるでしょう。

本稿では、そのような「つながり続ける時代の顧客体験を進化させるシームレスな体験デザインとは?」を考えていきます。

(この記事は、2021年10月25日〜10月29日に開催した「Commerce Week 2021」にて株式会社電通デジタル コマースデザイン事業部 事業部長 宮川大輔が発表した内容の採録です)

新型コロナウイルスによるEC市場/生活への影響

まず、コロナ禍によるEC市場と顧客の生活の変化について、整理をしておきましょう。

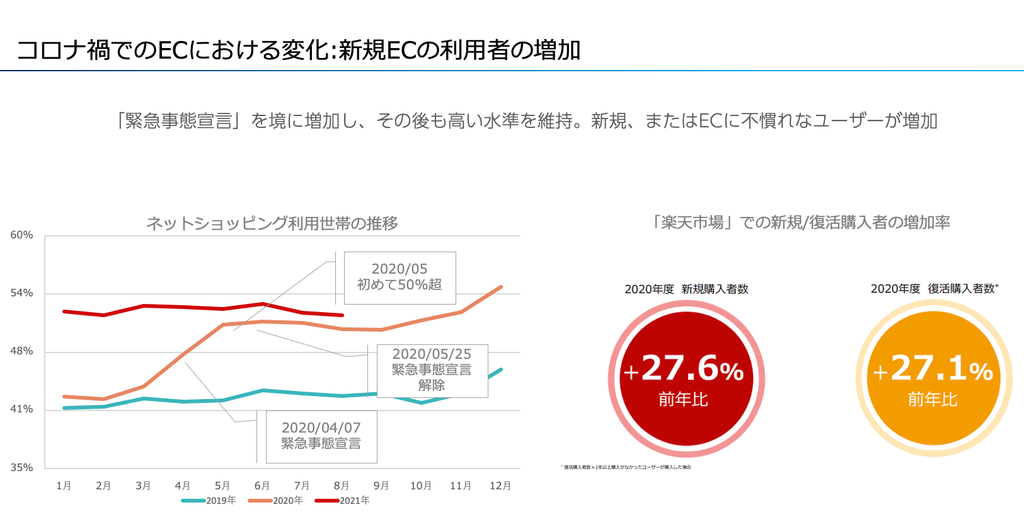

始めに取り上げるのは、EC利用者の増加についてです。総務省が発表した「家計消費状況調査」によると、ネットショップの利用世帯は、緊急事態宣言が初めて発出された2020年4月から5月にかけて急激に伸び、5割を超えるほどになったことが分かっています。また、楽天市場の2020年度の決算資料によると、前年比で楽天市場の新規購入者が約27%、1年以上買っていない復活購入者も約27%増えたことが分かりました。

(左)出典:総務省「家計消費状況調査」より/(右)出典:楽天株式会社 2020年度通期及び第4四半期決算説明会資料より

年齢別の推移でも、各年代とも順調に伸びている中で、60歳代以上が2020年12月には50%を超えており、比較的年齢が高い層でもECが浸透している兆しが見えてきます。

金額と利用理由に目を向けると、2020年10月には昨対比37%を超える大きな伸びを見せており、コロナ禍をきっかけにEC利用を始めた方が、「自宅まで運んでくれる」「大きなものを外出せずに買える」といった、ECの本質的な利点に気付き、ECの利用頻度が伸びているのではないかと推察されます。

一方で、オンライン購入による不満の声も上がっているようです。その内容は、「実物に触れられない」という根本的なものだけでなく、送料に対する不満や返品交換のトラブルなどが挙げられます。こういった、EC利用が始まったころに挙げられていた不安や不満に新たに直面することになった人たちに対し、あらためてオンライン購入のストレスを払拭するよう取り組むことは、非常に重要な事柄だと位置付けられるでしょう。

新型コロナウイルスの実店舗への影響

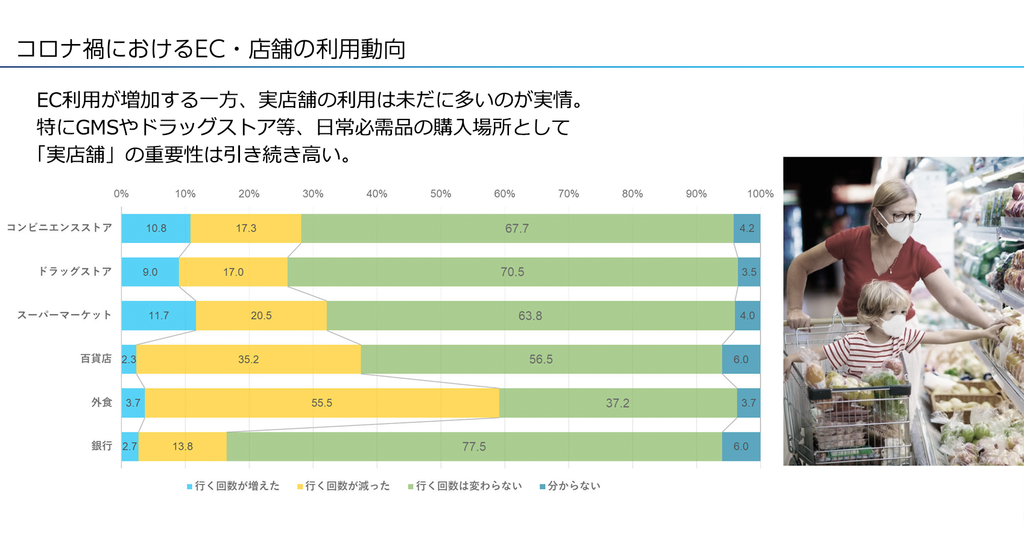

一方、コロナ禍の影響が大きかったと言われる実店舗については、アンケートによると約3割が「足を向けなくなった」と回答していることが分かりました。ただ、日本のEC化率は2020年において8%であるため、約7割は依然として実店舗を利用している、と考えられます。

出典:「リテールDX調査(2021年版)」

では、「やはり実店舗は強い」と言えるかというと、そういうわけではありません。前出の約3割のお客さまは何らかの不安を抱えて実店舗利用を控えていることからすると、実店舗において感じる不安を払拭するためのデジタル施策を展開する、あるいはECにおいて実店舗と同等の接客ができるよう取り組むことが求められており、それがコロナ禍で落ち込んだ売り上げの回復につながると考えられます。

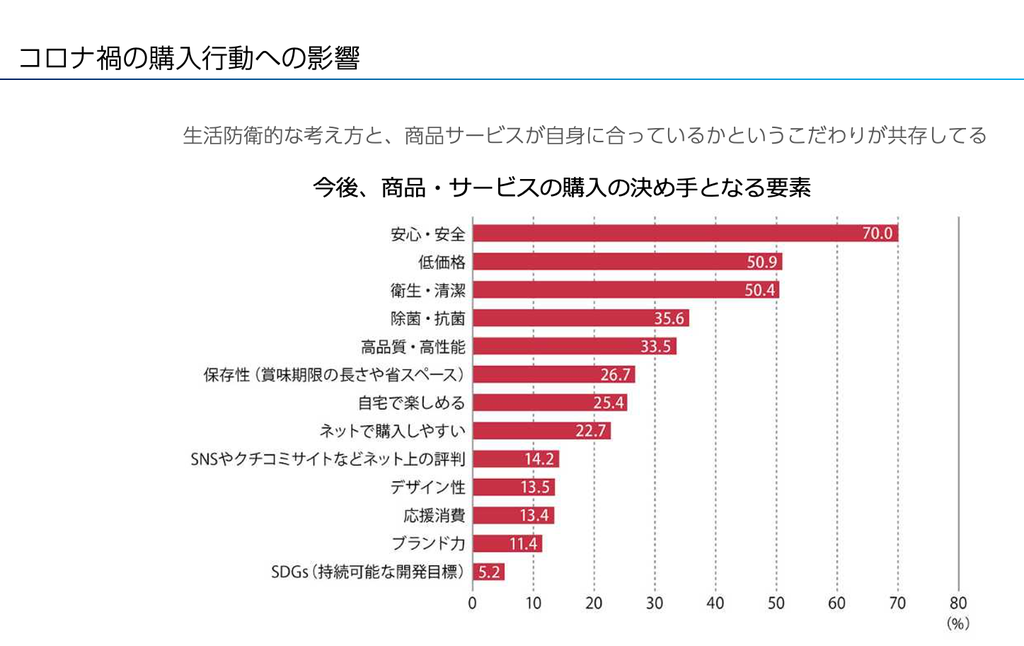

例えば、商品やサービスの購入の決め手となる要素として、「安心安全」や「低価格」、「清潔・抗菌」といった生活や暮らしを防衛したい、との意向を感じさせる要素が上位に挙がっている点は注目に値します。同様に、「高品質」や「自宅で楽しめる」といったこだわりも着目すべきところです。

出典:日経BPアンケートより

加速するつながる世界とは?

では次に、前述のようなコロナ禍における変化の先に広がる「つながる世界」に想いを巡らせてみましょう。

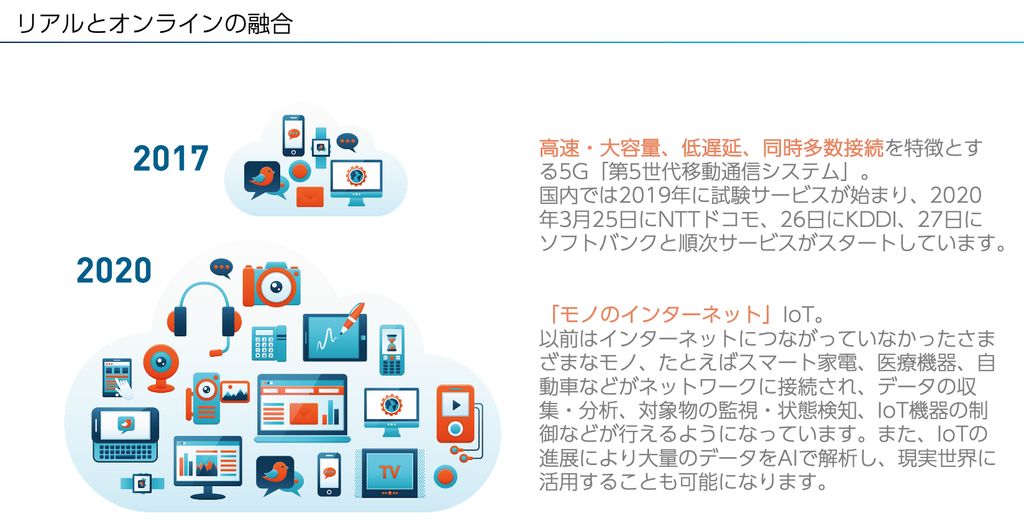

「つながる世界」とは、全てのものがオンラインにつながっていく、という世界を見据えた言葉だと捉えられます。近未来的に感じられるかもしれませんが、エアコンや掃除機を外出先からスマホで操作できるなど、この2〜3年で身の回りのものがどんどんオンラインにつながっていることは周知の通りです。また、家のテレビをインターネットにつなぎ、YouTubeやNetflixを見るというのも一般的になってきています。

こういった環境・ライフスタイルは、2020年3月から各携帯キャリアが5Gのサービスをスタートさせたことから見ても、今後加速すると考えられるでしょう。それというのも、5Gの特徴として語られる、「高速大容量、低遅延、同時多数接続」は、今後進むであろうIoT技術にとって非常に重要だからです。

IoT技術の進化と利用が進めば、同時多数が接続され高速大容量でデータが処理されることになり、AIによって処理された情報が現実世界にフィードバックされることにもつながっていくことでしょう。そうなれば、生活環境は今以上に劇的に変化するはずです。

では、5Gはどれくらいのスピードで普及していくのか?考えてみたいと思います。

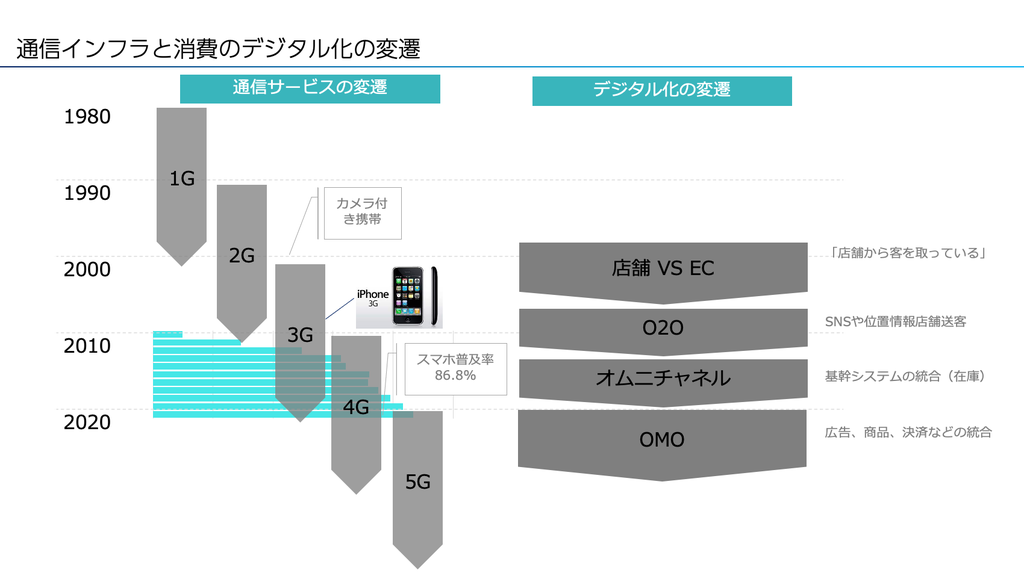

これまで通信サービスは、10年置きに1〜3Gへと変化してきました。特に3Gは、それ自体は2000年前半に始まりましたが、2008年のiPhone発売で急速に広がったと言えます。その後、スマートフォンの普及率は、2010年の約9%からこの10年で、86.8%にまでなりました(※)。この期間に「3Gではスマートフォンの魅力が伝わらない、ポテンシャルを生かしきれない」ということになり、4G LTEの普及につながっていった、というのが近年の通信環境に関する概要だと言えます。

(※)出典:総務省「通信利用動向調査」

こうした流れは、5Gでも起こると見通されます。それに伴い、IoTも普及することによって、OMO(Online Merges with Offline)がより高いレベルで現実になる、と考えます。そして、5Gの一般への普及は2025年ごろから始まり、約10年後の2030年には完全につながる世界が当たり前になるのではないか、と予測できます。

変化する時代に、体験価値を高めるための考え方

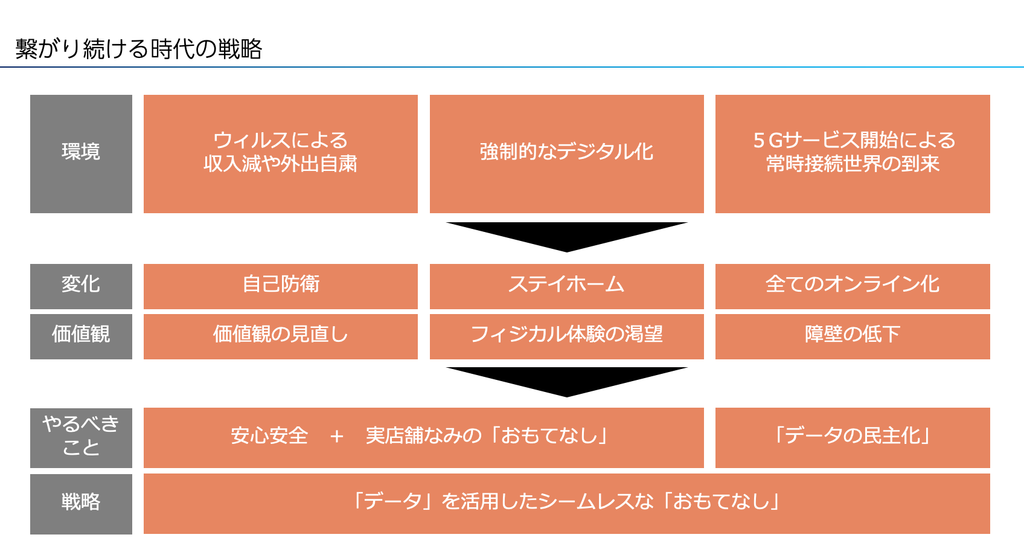

では、コロナ禍に端を発する変化を越え、5G普及による劇的な変化を前にした消費者に向けて、企業側がやるべきこととは何でしょうか?ここで、1つの戦略仮説を提案したいと思います。

まず、消費者の環境変化に対しては、自己防衛やステイホームに対応するべく、安心安全で実店舗並みのおもてなしをECでも提供しなければならないでしょう。加えて、5Gの整備に対しては、今まで以上に膨大な量のデータが発生する中でいかにうまく整理して活用できるかが、今後重要なマーケティングのテーマになってくると考えられます。その結果、戦略仮説としては、「データを活用したシームレスなおもてなし」ということを戦略コンセプトに据えることが重要になるはずです。

この「シームレスなおもてなし」をもう少し具体的に考えてみると、おもてなしのレベル感に合わせた戦略に分けられるでしょう。レベル1として「正確な接客」、レベル2として「うれしい接客」、レベル3として「驚きのある接客」、レベル4として「感じさせない接客」、という具合です。

例えば、プリンターのインクが切れてしまったとき。「正確な接客」は、買おうと思ったときにワンクリックで購入できて、当日もしくは翌日に届く様子のこと。「うれしい接客」とは、購入履歴からすぐさま選ぶ手間をかけずに購入できる導線があり、それが機能する状態のこと。

そして、「驚きのある接客」は、プリンターがオンラインでつながっていてインクがなくなりそうなタイミングで機器の側から買うタイミングをお知らせしてくれるような状態のこと。そして、「感じさせない接客」とは、お客さまの許諾を得た上で、インクがなくなりそうになったタイミングで、なくなる前にもう決済が済んだインクが手元に届く、サブスクリプションや定期購入とは違った接客、というように想像を膨らませることができます。

では、このような戦略を企業やブランドで実行するためにはどのような考え方をするべきなのでしょうか?これについては、将来的に対応する必要があるというわけではなく、現状でも参考にできるものだと言えます。

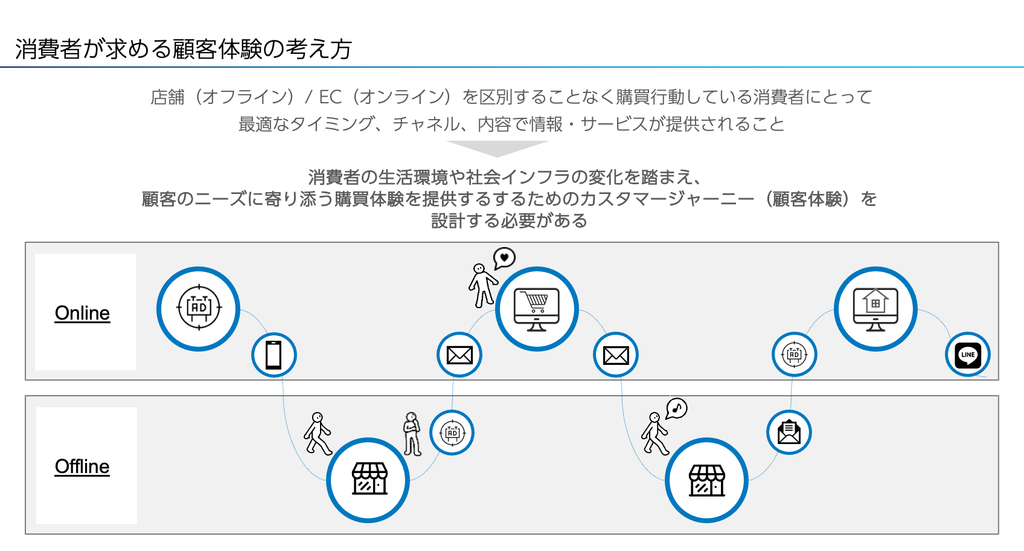

まず、お客さまにとって、店舗であろうがECであろうが、「欲しい」という最適なタイミングで購入することが重要であり、すでにオンライン/オフラインの区別はないものだと考えられます。その上で、コロナ禍や生活を取り巻く環境が大きく変わるこのタイミングで、お客さまの情報をしっかりと捉えてインサイトを整理し、お客さまの新しいカスタマージャーニーをしっかりと設計する必要があるはずです。

カスタマージャーニーを描くというのは、最近では“当たり前”になりつつあります。しかし、これからはもう一歩踏み込んで、UXとCXの考え方を取り入れていくことが重要だと、私たちは考えています。

カスタマージャーニーをもとに、UXとCXの考え方を取り入れ、「お客さまの情報分析課題を、サービス提供側、企業側でどのように対応するべきか、どのようにしたら対応できるか」をプロットして作り上げるサービスブループリントは、お客さまの理想の体験をどのように実現するのか?また、誰が実現するのか?ということを明らかにする意味でも、今後必要な施策の羅針盤になることでしょう。

2020年からECのニーズが高まると同時に、ECを利用する消費者の傾向にも大きな変化がありました。5Gサービスの提供開始やIoT関連のサービスの広がりもあり、常時接続する世界は現実味を増しています。

これが実現することで、小売店は、現状の「POSデータなどを見ながら、一部デジタル化しつつも、ベテラン社員の予想をもとに追加発注をするなど、運営が“人力”任せ」な状態から、「AIによって顧客分析や発注頻度がマネージされ、商品の棚の在庫数やバックヤードの在庫数、また天気やお客さまの人出も踏まえた需要予測が比較的簡単にできるようになる」というように変化する未来も見えてきます。

実際に、中国のフーマーフレッシュ(盒馬鮮生)ではそうした取り組みが進んでおり、米国のメイシーズが買収したb8ta(ベータ)では、ショールーミング下の顧客の動きなどのデータを集めて商品開発につなげる取り組みもなされています。

このような小売業そのものを変える“波”に乗るためには、やはりデータを活用したシームレスなおもてなしを実践する必要があります。つまり、あらゆるデータが統合的に収集されて、それらのデータに基づいてデータ分析やデジタル施策、販促活動が有機的に連動し、顧客に一貫性があるコミュニケーションサービスが提供される状態を作ることが求められる、というわけです。

企業にとって、お客さまを理解する情報の収集と整理は、Web上の行動履歴が主であり、それ以外のものはなかなかそろえられなかった、というのがこれまでの当たり前だったことでしょう。

しかし、今後5GやIoTが浸透し、オフラインでのデータの収集が可能になれば、店舗に来ていたお客さまがその後ECで買ったのか、あるいは、ECで買ったお客さまが店舗に行ったのか、また、どのようなパターンで来店しているのか、といった情報から、サーベイやアンケートによる定性的なデータ、セール感度&ポイント感度のような、お客さまがどういったタイミングで来店してどういった商品を買っているのか、といった多岐にわたる情報を分析した結果でセグメントするようなことも可能になると想像できます。

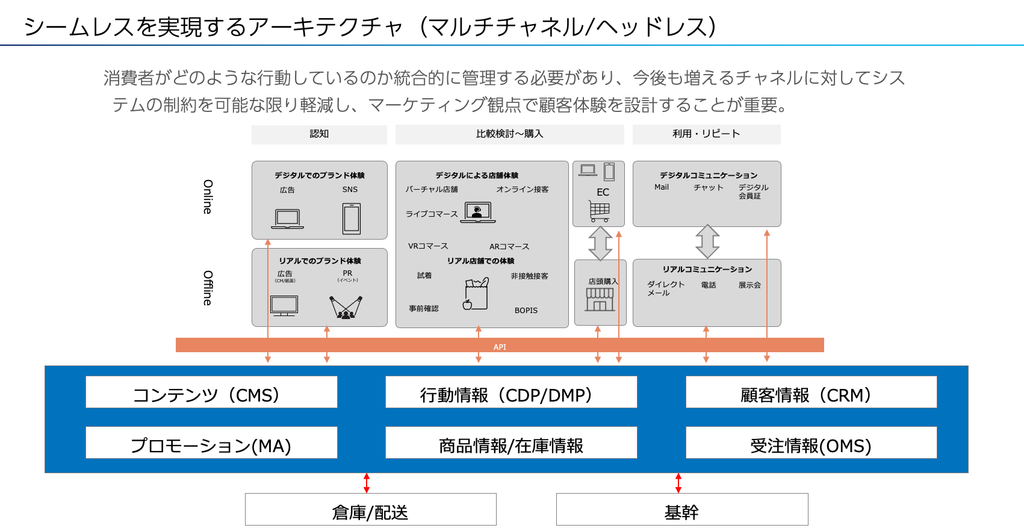

そして、ここで重要なのは、こういったデータを1つのIDで管理することです。同時に、このようなシームレスなおもてなしをより柔軟に実現するためには、マルチチャネルやヘッドレスといったアーキテクチャの活用も欠かせないでしょう。

最近では、そうしたニーズを見据えて、「Salesforce Commerce Cloud」や「Adobe Commerce」や「Shopify」といったソリューションが注目されつつあります。

このように、消費者を取り巻く環境を整理し、社会の進む方向性を見定めた上で、自社はどのような戦略を取るのか?ということを考えることがますます重要になっています。電通デジタルでは、そうした機会にお役に立てるよう、本稿のような議論を積み重ねています。

※2021年12月20日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。