リアルとデジタル、ECとそれ以外。垣根をそれぞれ作る理由はありません。サービスの良さ、店舗やスタッフの熱量を伝え、その影響力を高めるためにも、オンオフ問わずどちらにも必要なのが「接客」でしょう。では、ECにおいてどのような接客をすべきなのか?どのような接客が求められているのか?多くの事例や実体験を交えながらお伝えします。

(この記事は、2021年10月25日〜10月29日に開催した「Commerce Week 2021」にて株式会社電通デジタル コマースプロデュース事業部 デジタルプランナー 髙木真樹が発表した内容の採録です。)

国内のEC化率と動向

まず、これまでのEC概況と変化に併せて、国内のEC化率動向について整理しておきましょう。

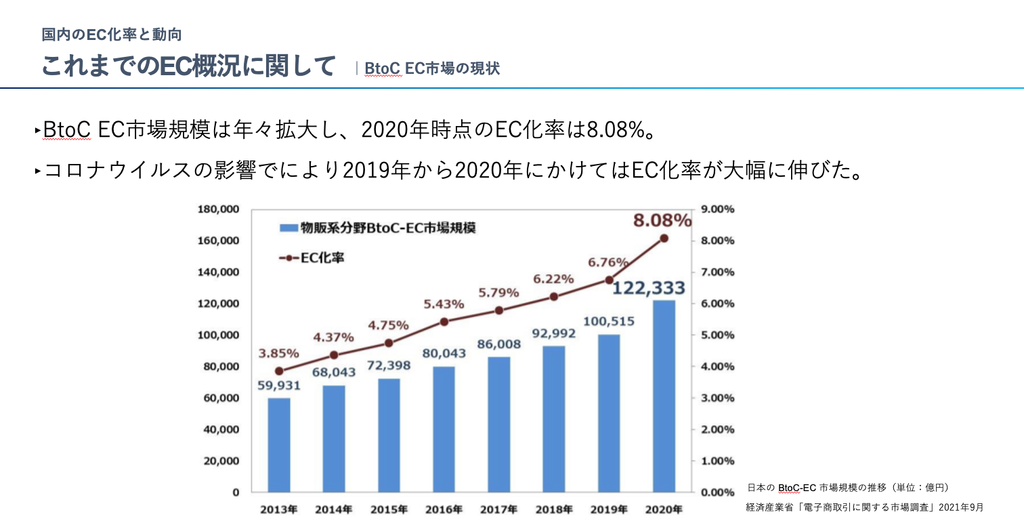

BtoCでのEC市場規模は年々拡大しており、2020年時点でのEC化率は8.08%まで上昇しました。特に、2020年にはコロナ禍による「巣ごもり」というニューノーマルが生まれ、ECビジネスが一気に拡大。EC化率が以前より急速なスピードで伸長しました。

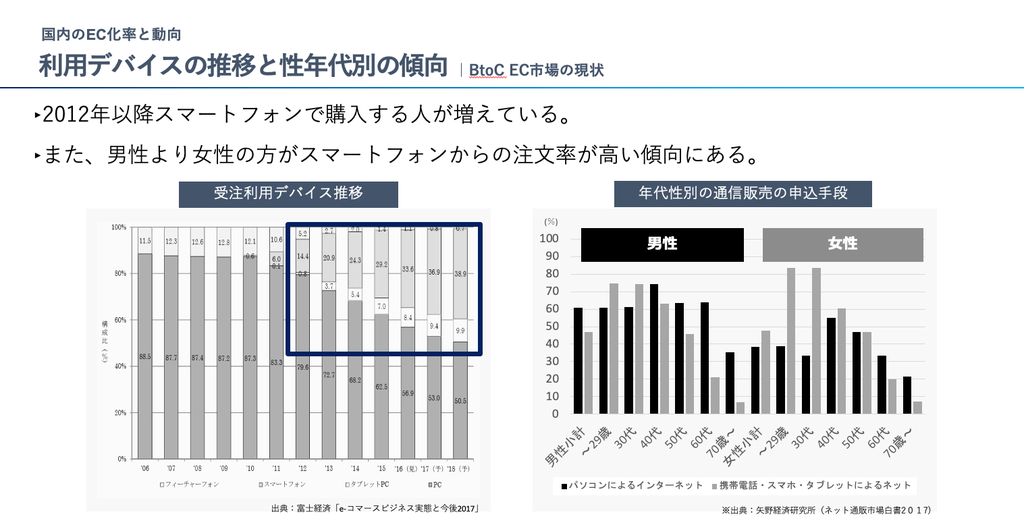

デバイス別で見ると、コロナ禍以前からスマートフォン経由での購入が増加傾向にありました。特筆すべきは2021年の調査で、シニア層の84%がスマホを利用してECで購入しているということです。これだけ見ても、EC店舗構築の際にスマホ対応が重要だということが分かります。

コロナ禍をきっかけに、ECを利用する人が老若男女を問わず拡大したのは周知の通りです。そして、人々が生活環境の変化に伴い、ECを通して不便や不満の払拭、期待や発見といった新たな購買体験を求めていると想像できるでしょう。

急拡大している日本のEC市場ですが、その成長率は世界基準に比べるとまだまだ伸び代があるとされています。世界で最も大きいEC市場規模を持つ中国の動きのように、キャッシュレス決算やフルフィルメントなどのインフラ事業の拡大はもちろん、運営者(店舗側)が、消費者が安心感を持って買い物ができる環境を構築するよう、引き続き取り組む必要があると考えられます。

ECにおける接客の重要性

次に、ECにおける接客の重要性と顧客体験の創出に向けて何をすべきかについて考えていきます。

そもそも「接客」とは、『広辞苑』には「お客に接すること」あるいは、「客を接待すること」と記されています。また、「接待」とは、「客をもてなすこと」と記載されています。では、この「もてなす」とは何でしょうか?調べたところ、諸説ありますが、語源の1つには「ものを持って成し遂げる」という意味があるとされています。茶の湯文化から生まれた言葉といわれ、まさにいわゆるお客さまや大切な人への気遣い、心配りをする心、という意味合いを含んだものだと分かります。

では、ECの店舗において、この「おもてなし」はできているでしょうか?実際のところ、いわゆるリアルの店舗ではできている接客やおもてなしというのが、EC店舗ではなかなかできていない、ということが多いかと想像されます。

例えば、来店したお客さまに対して、リアルの店舗でなら「いらっしゃいませ」、「何かお困りですか?」「ご覧いただいている商品にぴったりな新商品も入ってきていますよ」、「とてもお似合いですね」といったお声掛けができます。そうした、こういったごくありふれた接客を、お客さまが閲覧している商品ページをはじめとするEC店舗内のページで演出できているでしょうか?

直接お客さまの顔を見ることができないEC店舗や商品ページの中で、商品や自分たちのサービスの良さを伝えることができなければ、せっかく良い商品やサービスを並べていたとしても、その魅力は残念ながら伝わらないものです。

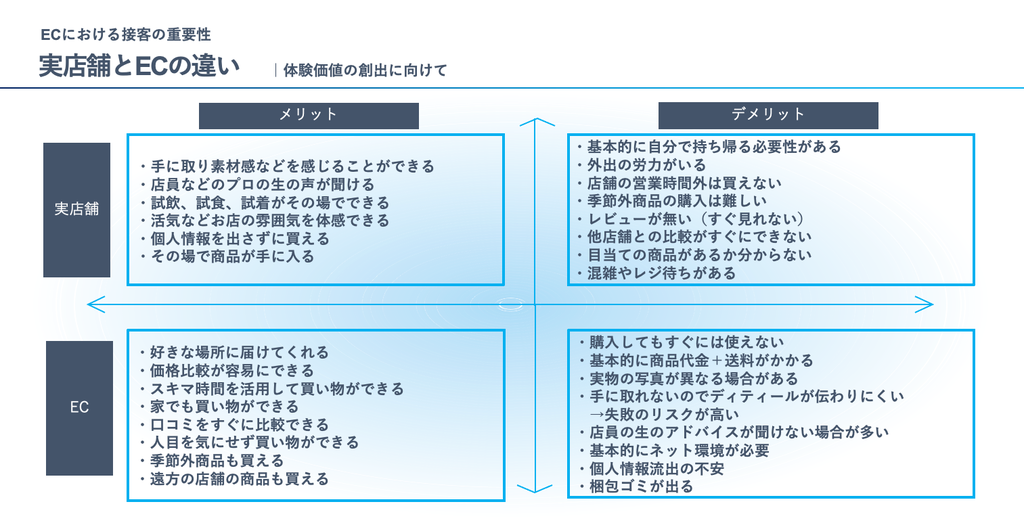

その商品ページ内での、接客やおもてなしといった要素を見直すためにも、ECで購入することとリアルな店舗で買い物をすることのメリットとデメリットをまずは理解する必要があると、私たちは考えています。

EC購入とリアル店舗での買い物のメリットとデメリット

では、EC購入とリアル店舗での買い物にはどのようなメリットとデメリットが挙げられるのか、見てみましょう。

EC購入のメリットとしては、他社比較が容易である、あるいは、スキマ時間にどこででも買い物ができる、といった項目が挙げられます。これらはリアル店舗では実現が難しいデメリット要素にもなります。

一方、リアル店舗では、手に取って素材を感じることができる、個人情報を出さずにモノを買うことができる、試飲・試着ができるといったメリットが挙げられ、これらはEC購入における失敗のリスクやデメリット要素になると言えます。

このように、ECとリアル店舗のメリットとデメリットは真逆の関係性になるということを理解した上で、商品ページや自分たちのEC店舗でいかにデメリットを払拭する接客や要素を提供するか、検討する必要があるはずです。

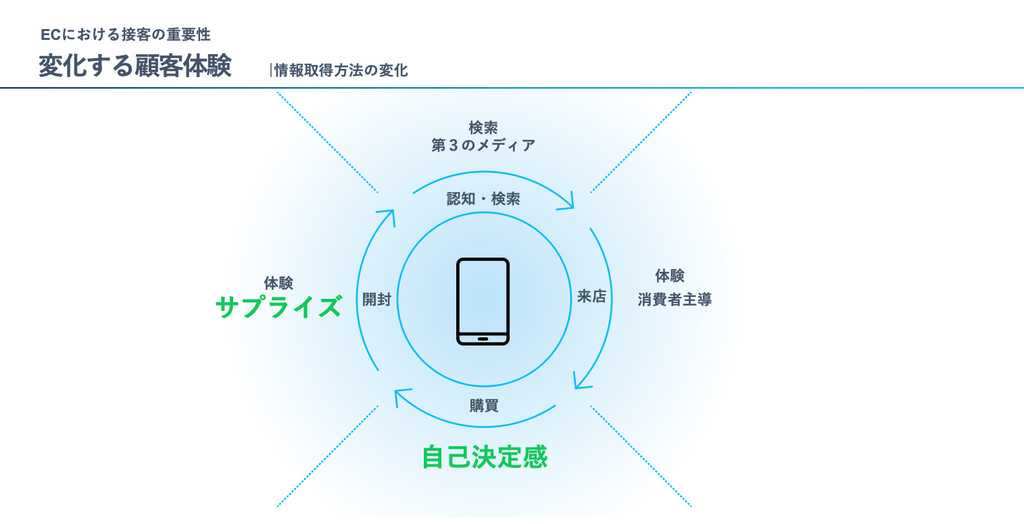

同時に、EC店舗内の接客を見直す際には、お客さまの行動に目を向けることも非常に重要です。スマホをベースとしたお客さまとの接点は、検索エンジン上での検索行動に限らず、SNSや各種口コミサイト、動画サイトなど拡大の一途をたどっています。

Webやスマホ、検索の環境が整っている現代では、人々は「欲しい」と思ったときに欲しい情報を自由に取得できるようになりました。

しかし、情報過多の状態にもなっており、大量に流れ出てくる情報に嫌悪感を抱く人も増えてきています。そこで、友人や知人といったような第三者のメディアの自然的な情報を重視する傾向が生まれ、誰かから説得をされて情報を得る、あるいは、誰かから説得されて商品を買う、といったことよりも「自分で知りたい、得たい」といったような自己決定感にこそ幸せを感じる人も非常に増えてきています。

これが、消費者が購買を主導する時代の根幹となっているのではないか、と見通されます。

他方、ECではいわゆる認知や検索の段階でアナログな接客体験をもたらすことは難しいものです。むしろ、実店舗のような接客ができない分、初めてリアルにお客さまと関わることができる瞬間──商品を開封し、商品に同梱された店舗からのチラシや挨拶文をお客さまが見た瞬間に驚き感動するようなサプライズプロダクトを提供することが大切だと考えられます。

お客さまは何に価値を感じているか?

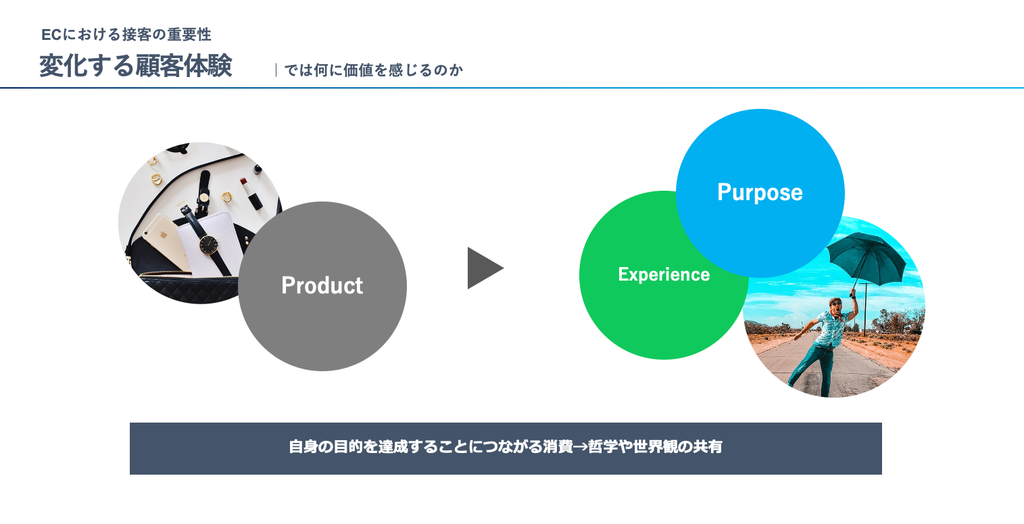

では、変化し続ける時代において、お客さまは何に価値を感じているのでしょうか?それを理解するためにも、環境の変化に伴う消費に対する価値観の変化を押さえておきましょう。

これまでは、機能や価値の優位性によって意思決定を行うといった在り方に対し、提供側が価格や品質で競い合うことが一般的でしたが、それによって「どこも似通ったもの」に製品が落ち着くようになってしまいました。

それに対し、最近は、いかにライフスタイルが充実するか、いかにものとしてのみではなく記憶に残るか、といった「体験を得ることができるか」によって意思決定を行うお客さまが増え、さらには、プロダクトが提供する哲学や世界観に共感できるかどうかによって意思決定や消費を行うような変化が生まれ始めています。

また、モノとコトを掛け合わせることによって生み出される自分の目的が達成されるかを重要視する「イミ消費」も非常に注目されるようになってきました。

これらの体験価値を創出していくための考え方としては、先ほど挙げたECと実店舗のメリットとデメリットというものを理解した上で、商品やサービスを通してお客さまの満足度を高めて、お客さまの不満や不安を払拭した上で、当たり前となっていた物事を見直すことも非常に重要になってきています。

ECではできないという「不」の解消にとどまらない、新たな顧客体験価値へ

ECにおいて「当たり前となっていること」はいくつも挙げられます。例えば、試着や試食ができない、というのはその代表例です。そうしたECに対して抱く“負の感情”をただ解消するのではなく、新たな顧客体験を導いて、自分たちの商品やサービスに価値を付与することで、最高品質のプロダクトではなく“完全独占”を狙っていくのがこれからの事業者側の取り組みになるでしょう。

重要なことは、顧客体験全体まで視野を広げて体験価値を描いて、課題や改善策を洗い出していくことです。購買ポイントやお客さまが情報を検索する導線の中でいかに見つけてもらうかといったことだけでなく、各所で最適なコンテンツや情報提供をするということが非常に重要になってくる、というわけです。

そうして、商品の選び方やサービスの選び方をお伝えして世の中に溢れる選択肢を絞るお手伝いをし、自分たちの商品を溢れる情報の中から候補に残してもらうようにすることで、EC店舗上の購買直前の接客行動だけではなく、意思決定プロセスの最適化にも貢献する必要があるのだと考えます。

事例から学ぶ求められる接客

では、ECと実店舗の接客や体験価値を創造して顧客への価値提供を行う事例として、どのようなものが挙げられるか?事例を4つ挙げて説明します。

──コーヒーショップ「Kurasu Kyoto」の例

コロナ禍で実店舗の売り上げが激減したことをきっかけに、EC販売の強化にシフト。その一環として、店舗で働いているバリスタによるYouTubeやInstagramを活用したライブ配信やバリスタ講習会を開催した。

自分たちの得意を生かし、直接生の言葉でお客さまに訴え掛けるコンテンツは好評を博し、営業再開後には「YouTubeを見てきました」というお客さまの来店も。ECサイトの売り上げ増だけでなく、結果として実店舗への集客にも貢献した。

──海外コスメブランド「NARS Cosmetics」の事例

海外のコスメ売り場において、ファンデーションの色数は何十種類も展開されている。これは、自分の肌の色に合わせて選べるという多様性を意識した展開でもあるが、「迷ったら買わない」という行動心理学的なデメリットを越えようとする取り組みとも考えられる。今後は、肌診断やAIの接客などによってよりこの分野の買い方は可能性が広がると考えられる。

──「家飲み」「ビギナーへのナーチャリング」の事例

コロナ禍で家飲み需要が拡大する中で、「店員さんのお薦めなしではお酒を選べない」というビギナー向けにスマホアプリを展開。スタッフによる「専門用語なしのお酒の特徴の説明文」やEC購入の導線の他、購入者のレピュー書き込み機能も搭載し、感性でお酒を楽しめる世界観を展開している。

──どんな刃物もよみがえらせる鍛冶屋「ふくべ鍛冶」の事例

ECでの刃物販売に限らず、鍬や鎌の修理を受け付けている鍛冶屋。思い入れのある道具を「よみがえらせたい」という気持ちに寄り添うと同時に、「どんなに伝統がある老舗でも時代に合わせたサービスやもの作りをしていかないと生き残れない。時代の変化に対応できる会社が生き残って発展していく」という考えを実践している。

ユーザーはプロダクト、つまり、商品やサービスを求めているのではなく、その先にある悩みや不満の解決、目標の達成のための手段として商品を求めるようになりました。

時代によって変化し続けるユーザーのニーズを満たすためにも、

- 自分たちのプロダクトとそのプロダクトを通してどのような体験を提供すべきか?

- 何を価値としてお客様に受け入れてもらうか?

お客さま1人ひとりに寄り添った情報や体験の提供が求められていると言えるでしょう。

そして、アナログでは味わえない体験として、ECで商品やサービスを使ったかのような体験力の高いコンテンツを通して、価値やその疑似体験をしてもらうということが非常に重要です。

他方、体験価値を創造する上でも、今や商品やサービスとの接点は店舗やECサイト、SNSやアプリと多様化しています。その複雑化したチャネルの中でも一貫した体験設計ができるかどうかが今後の鍵になると言えます。

そして、引き続き、どこまでもお客さまに寄り添う力や熱量が重要だと考えられます。どこまでお客様に寄り添えているか、どこまで自分たちの商品やサービスを愛せているか、自問自答が不可欠です。また、自分が他社ECを体験して覚えた「違和感」や「充足感」を理解することも大切です。その中にはECでの接客改善のヒントが眠っているかもしれません。

電通デジタルでは、価値共創パートナーとしてクライアント企業さまの特徴をあらためて明らかにし、その大切なお客さまについても深く理解した上で、リアル/デジタルやECかそれ以外という垣根を越え、お客さま1人ひとりに寄り添う真の顧客体験を提供できるようサポートを続けています。

※2021年12月23日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。