「サーキュラー・エコノミー」は、直訳すると「循環型経済」。廃棄物をできるだけなくし、資源を循環させながら活用していく経済システムを指します。社会全体でSDGsやサステナビリティに対する意識が高まる中、サーキュラー・エコノミーの実現を目指した取り組みも広がっています。

今回は「電通Team SDGs」のSDGsコンサルタントである堀田峰布子氏に、サーキュラー・エコノミーの定義や、注目を集めている背景など、基本的なところから解説してもらいました。後編では、具体的な実践方法や注意点についても紹介します。

サーキュラー・エコノミーを目指す企業がやるべきこと

Q.前編でお話しいただいたように、サーキュラー・エコノミーのポイントは「社会にとって良いことをしながら、事業収益を上げるチャンスも生まれる」というところなんですね。では、実際に企業でサーキュラー・エコノミーを目指す取り組みを導入する場合、どのように実践すればいいのでしょうか。

堀田:「ユーザーから不用品などを回収して再利用する」といった新しいビジネスサイクルをいきなり取り入れようとしても、当然ながら自社だけでそれを完結することは難しいのではないでしょうか。そこで、さまざまなステークホルダーとの協業・共創が前提となります。

この場合のステークホルダーは、メーカーなどの「動脈産業」、回収・リサイクルなどの「静脈産業」、サステナブル素材を扱う「素材産業」、生活者や企業などの「使用者」という4タイプが想定できますが、これらをいかに最適にコーディネートできるかが重要になります。

その上で、企業が実際にサーキュラー・エコノミーの構築に取り組む際には、以下の4つのポイントを押さえる必要があると考えています。

1.循環視点

サーキュラー・エコノミーの原則は「廃棄を前提としない」ことです。

2.回収網の構築

循環のためには、利用者から製品を回収する工程が必須となります。

3.自社・自前にこだわらない

多くのステークホルダーが連携しなければ、サーキュラー・エコノミーの成立は困難です。

4.社内外への発信

サーキュラー・エコノミーの取り組みを、社内外へ広く発信することが重要。それによって、ブランドイメージや企業価値の向上、それに伴うESG投資の活性化といったメリットがもたらされ、ひいては社会価値観の変革へとつながっていきます。

Q.サーキュラー・エコノミーに関する取り組みを進めていく上で押さえるべきことは分かりました。では、実際に企業が導入するにあたっては、どのようなステップを踏めば、スムーズに進められますか?

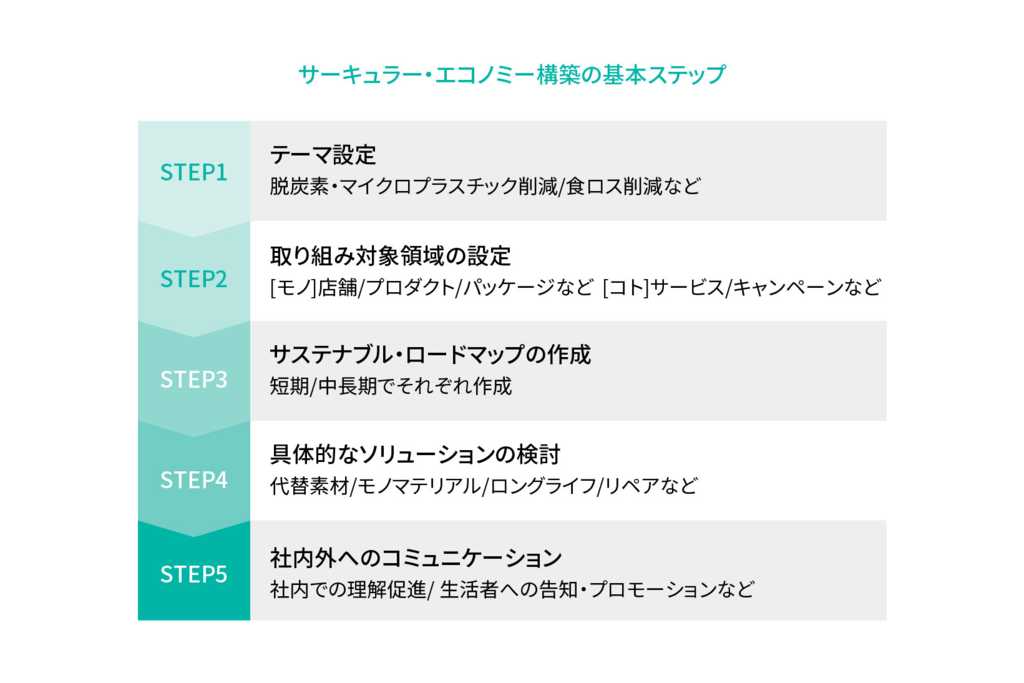

堀田:基本的なステップは以下の通りです。

STEP1.テーマを設定する

カーボンニュートラル、マイクロプラスチック削減、食品ロス削減など、取り組むテーマを設定します。

STEP2.取り組み対象領域を設定する

何から始めるか?ということです。製品をつくったり中身を変えたりするのか、パッケージから始めるのか、それともリサイクルモデルを新たに構築するのかなど、対象となる領域を決めます。

STEP3.ロードマップを作成する

「マクロトレンド(世の中の動き)」と「生活者の価値観の変化」の両面を見ながら、いつ何をやるか、というスケジュールを設定します。

STEP4.具体的なソリューションを検討する

素材を変えるのか、修繕プロセスを組み込むのかなど、具体的なソリューションを検討します。

STEP5.社内外に発信する

社内に対して、自社の取り組みに対する理解を広げていく。そして生活者に対しても、その取り組みに巻き込んでいくためのコミュニケーションが必要となります。不用品などを生活者から回収するとなると、それなりのインセンティブが必要になることも多く、プロモーションの実施なども考えるべきでしょう。

サーキュラー・エコノミーがもたらすチャンスとは

Q.先ほど、サーキュラー・エコノミーは、社会にとっても自社にとっても良い、というお話がありました。あらためてサーキュラー・エコノミーが自社にもたらすチャンスについて教えてください。

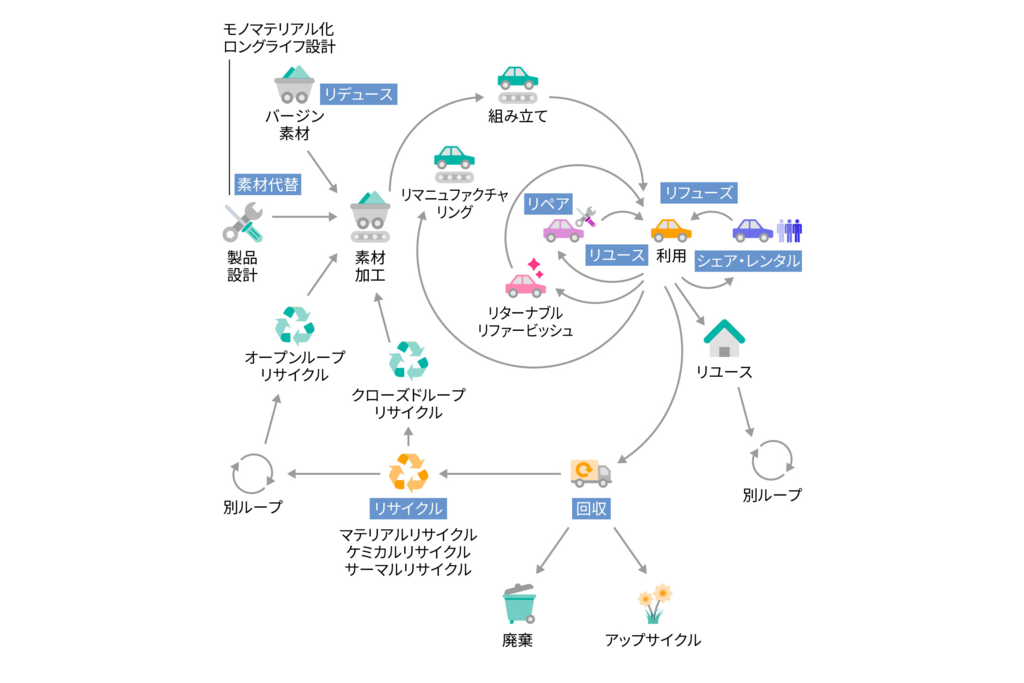

堀田:まず考えていただきたいのは、リサイクルをどう評価するか、という点です。環境負荷を低減するためには、何でもリサイクルすればいいのか。でも実は、リサイクルの過程で環境に負荷をかけることもあります。例えば、資源を回収するためにトラックが長い距離を走ればCO2が排出されるので、結果的に環境負荷が大きくなってしまう可能性があるのです。

となると、本来であれば、「リユース」するとか、「リペアサービスの提供」や「シェアリング」の方が環境負荷が小さいので、リサイクルするよりも優先されるべき手段なんです。そうした手段を推進するということは、ビジネス構造に新たな変革を生み出します。今までが「モノをつくって、なるべくたくさん売って稼ぐ」というビジネスであったとするならば、これからは「モノ自体の寿命はなるべく長くして、それをみんなでシェアするとか、あるいは適宜メンテナンスすることで稼ぐ」というビジネスモデルへと変革していく。つまり「物販からサービス提供へ」という流れになります。これは環境負荷も低いですし、現在産業界や製造業が向かっている「モノからコトへ」という流れにもフィットした変革になっています。

Q.ということは、サーキュラー・エコノミーを推進することは、今世の中全体が向かっている「産業の変革」と同じベクトルを向くというわけですね。サーキュラー・エコノミーを自社に取り入れようと考えると、結果的に、自社のビジネスを時代に合わせてどう進化させるか?を考えることとイコールになるのでしょうか。

堀田:そうですね。サーキュラー・エコノミーを考えていくと、実は自社だけの取り組みにとどまらない、さらに新しい可能性が生まれてくることがあります。

例えば、ペットボトル。今は飲料をペットボトルに入れて販売し、そのペットボトルを回収して、また新しいペットボトルに再利用する。回収やリサイクルの過程には別の業者が介在するものの、基本的には「自社で出したものを、自社で再活用する」というサイクルになっています。ですが、これからは「自社で出したものを、別の会社が活用する」という形も生まれていくのではないでしょうか。

イギリスでは、「発電所から出たCO2を回収して、ビール業界に提供し、ビールの炭酸として使う」という事例があります。これまで「発電所」と「ビール」がビジネスで直接つながるということはありませんでしたが、CO2を資源とすることで、新たなつながりとビジネスが生まれています。

オランダでは、ハンバーガーショップが使った揚げ油を再生ディーゼル燃料にして、その物流を担っている流通会社に提供。こうなると、非常に大きな企業連携の中で、みんなで環境負荷を下げていく、ということが成立します。何より、それまで自社では捨てていたもの、工場で出た廃棄物だったものが、別の会社で資源になったり、新たな商品を生み出すもとになったりする。場合によっては、これまで廃棄するだけでお金がかかっていたものを、素材として販売することも可能になる。このように、サーキュラー・エコノミーを目指すことによって、今までにない異業種がつながり、新たな価値を創出するということも起こってくるのです。

サーキュラー・エコノミーの最初の一歩で注意すべきこと

Q.それはとても面白い事例ですね。ひょっとしたら、今まで自分たちがゴミだと思っていたものが、実は商品になるかもしれない、ということですね。だとすると、全ての企業は、一度自分たちが「捨てているもの」を見直して、そこから何か別のビジネスにつなげていくことはできないか、考えた方がいいかもしれないですね。では、サーキュラー・エコノミーを導入する上で特に注意すべきことはありますか。

堀田:先ほど、5つのステップについてお話ししました。まず、企業として何を目指すかという「テーマ設定」を行い、続いてどこから取り組むのかという「取り組み対象領域の設定」、そして「ロードマップ」をつくり、「具体的なソリューション」を考え、最後に「発信」していく。

基本はこの5つのステップに則って進めていくのですが、具体的にどのように実践するか。例えば、製品をつくる際に複合的な素材を利用すると、リサイクルが難しくなります。ですから、複合素材ではなく1つの素材でものをつくる「モノマテリアル化」をすれば、リサイクルはしやすくなります。あるシューズメーカーの取り組みで1つの素材でシューズをつくり、売った後は、履きつぶしたシューズを回収して、それをリサイクルして素材に戻し、またそこから新しいシューズをつくる。それを売って、また回収して……と、サブスクで定期的に新しいシューズと取り換えるようなサービスを将来的に想定しているそうです。

つまり、「素材を変える」という方法だけではダメなんですよね。それを回収して、そこからまた新しいシューズをつくって、そもそもビジネスモデルをサブスクに変えて、となっていく。素材を変えた先に何が起こるのか、そこまで考えなければいけません。

となると、企業の中で言えば、商品企画担当だけではなく、素材調達部門はもちろん、回収のためのカスタマーサービス部門や物流部門、そういったところまで含めて、部署横断でメンバーをそろえてプロジェクト化しないと、目指すものにはなりません。サーキュラー・エコノミーは、サプライチェーン全体にわたって展開されるものであり、「素材を変える」だけでは十分ではないのです。会社全体のビジネスモデルをつくり直すという視点で、横断型でのプロジェクトとして取り組まないと前に進んでいきません。

Q.最初から「会社全体に関わるテーマ」として、チームを組成しなければうまくいかない、ということですね。お話はよく分かったのですが、そうなると、「気軽に取り組もう」というわけにはいかなそうです。

堀田:確かに、ビジネス現場の方からすれば、その心配はありますよね。いま手掛けているビジネスの本流とか、「一番売れている商品」の変革をしようとすると、多くの時間・労力・コストがかかってしまう。だから踏み出せない、という現実も確かにあると思います。

そこで私たちのチームでは、ご相談いただいた時に「ではまず販促品やノベルティから変えましょう」とか「商品のパッケージから変えましょう」というご提案も差し上げています。まずできることから変えていく。そうして実績を積み重ねながら、対象領域を広げていく。

SDGsの広がりもあって、多くの企業にサステナビリティ推進部署が立ち上がっています。そういった部署からのお問い合わせを多くいただき、ご相談を受けたりご提案をしたりしていますが、サーキュラー・エコノミーは、サステナビリティ担当部署を入り口として、会社全体のテーマとして推進していかなければいけない。だから、そもそもどういうプロジェクトとして組成するか、というところからお話をするケースが増えています。

そんな中でよく聞かれるのが、「何から手を付けたらいいか」とか「いつから本格的に始めたらいいか」というご質問です。先ほども申し上げたように、いきなり自社のど真ん中から手を付けようとすると大変だし時間もかかる。だから経営層もなかなか思い切った一歩を踏み出せない。そういった中で、ノベルティやパッケージなど「できることから始めよう」ということも大事なのですが、そうはいっても先送りし続けるわけにもいきません。ですから「サステナビリティロードマップ」が重要になります。今のままでは他社に先を越されいつか消費者からそっぽを向かれてしまう日が来る。それがいつか、それを防ぐためにどこに向けてどのように動いていくかを広く可視化して考えていきます。

特にモノづくりから変えていくとなると、1年半とか2年とか時間はかかるので、長期スパンで考え、準備をしていかなければいけません。着手できることは進めつつ、しっかりサステナブルロードマップを描いて、全社ごととして近い将来の変革に向け準備を進めていく。そういった短期と中長期の2つの視点を持って進行することが重要ではないでしょうか。また、サーキュラー・エコノミーについてはISOでフランスが規格化を目指していることもあり、今後はさらに重要視されていく可能性が高いと思います。

社会全体が「サステナブル」に向かっています。企業としては、この動きに対応しなければいけない、一方でそれが自社の利益と反するのであれば進めにくい。しかし、サーキュラー・エコノミーの考え方を取り入れていけば、時代に合わせた環境対応を進めながら、自社にとっても新たなビジネス・新たな収益源をつくりだしていくことができるかもしれません。あるいは、サーキュラー・エコノミーのサイクルの中で自社のビジネスを見つめ直すと、それまで廃棄していたもの・利用価値がないと思っていたものが、別のビジネスにつながっていく資源となる可能性があります。サーキュラー・エコノミーは、そんな新たな視点を与えてくれます。あらためて、自社のビジネスをどう進化できるのか、考えてみてはいかがでしょうか。