https://transformation-showcase.com/articles/620/index.html

医療・ライフサイエンス業界のDX化が進む中で、今求められているのは、“CXを中心に据えたDX”。ただデジタルツールやシステムを導入するだけではなく、「医療従事者と患者の治療体験価値を向上するためには何ができるのか」を起点とした施策です。

数多くの医療・ライフサイエンス業界の企業と向き合ってきた、株式会社 dentsu health Japan 水田聖司氏、株式会社電通デジタル の登坂統彦氏、平山愛彩氏へのインタビューの後編では、電通デジタルのCX統合ソリューション「DDMEX(Dentsu Digital Medical Experience Transformation) 」をはじめ、電通グループが提供するサービスや今特に注力している取り組みについて、深掘りしていきます。

「医療従事者×患者」両側面で実現するペイシェントセントリックな治療体験 Q. 医療・ライフサイエンス業界の現状について、前編で「CXを創造することが競争力の源泉になっていく」というお話がありました。コロナ禍以前は、そのような視点があまりなかったのでしょうか?

平山: これまで、医療・ライフサイエンス業界は、製品開発に注力し、イノベーティブな製品を作り出すことに力を入れてきました。しかし、どれだけ製品の有効性や安全性を強調されても、それが目の前の患者さんの治療と結び付かなければ、医師はその薬を処方しません。このような視点が、以前は見落とされていたように思います。

株式会社電通デジタル 平山 愛彩氏 登坂: DXが進み始め、患者さんが医療情報にアクセスしやすくなった今、自社製品がどのように患者さんに価値を提供できるかを考えることが、マーケティング戦略の要になってきています。例えば、医師へ製品自体をアピールするだけでなく、医師がどのような状態の患者さんを抱えているか、今後の治療においてどのような点が課題になり得るかなど、CXの視点を持ったMR(Medical Representatives:医薬情報担当者)が求められているのです。

水田: 前編でも少し触れましたが、DXによって、患者さんが正しい情報を得にくいといった課題も発生しています。これを踏まえて、医療・ライフサイエンス業界では、患者エンパワーメントを推進し、ご自身やご家族の治療に対して積極的に取り組むことを後押しするような支援が広がってきています。製薬会社も、患者視点に立ち、正しい情報を伝えていくことに熱心に取り組んでいますね。

Q. CX起点のアプローチによって、医療従事者と患者の体験価値はどのように変わっていくと考えられますか?

登坂: 現在、製薬会社がDXを通して目指しているのは、「オムニチャネル化」です。これは、医療従事者向けに取り組みが進められており、オンラインやオフラインを問わず、さまざまな接点でパーソナライズされた治療に関する情報が得られる仕組みです。また、患者さんは自身の医療データに必要な時にアクセスできるようになることで、適切な意思決定が可能となり、より質の高い医療サービスを享受できます。このように、医療従事者と患者の双方が、適切なタイミングで適切な情報にアクセスできることで、適切な意思決定ができるような世界をつくっていくことが望ましいですね。

ペイシェントジャーニーから読み解く、企業の現在地 Q. MRを育成するためのCX視点での電通グループのソリューションについて教えてください。

水田: イギリスのDTコンサルティング社による2022年の研究(※1)から、良い治療体験が、その後の行動変容に影響を与えることが分かっています。例えば、CXが優れていると、情報を積極的に取得したり、追加のサービスやサポートを要求したりするなど、治療に対して前向きな行動をするようになります。反対に、CXが悪いと、患者さんが何も行動を起こさない可能性が高くなり、結果として病気の悪化を招いてしまうことにつながります。

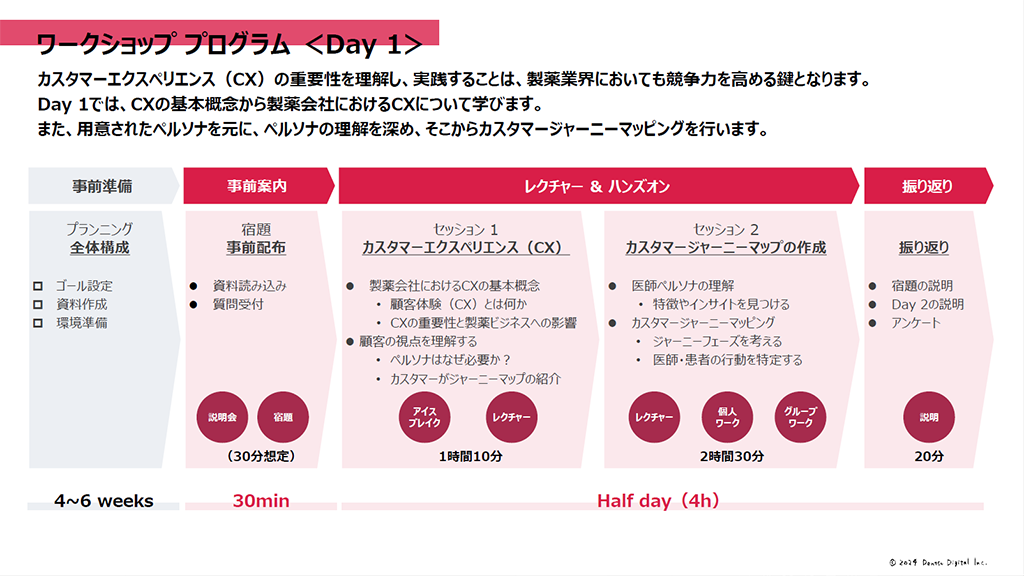

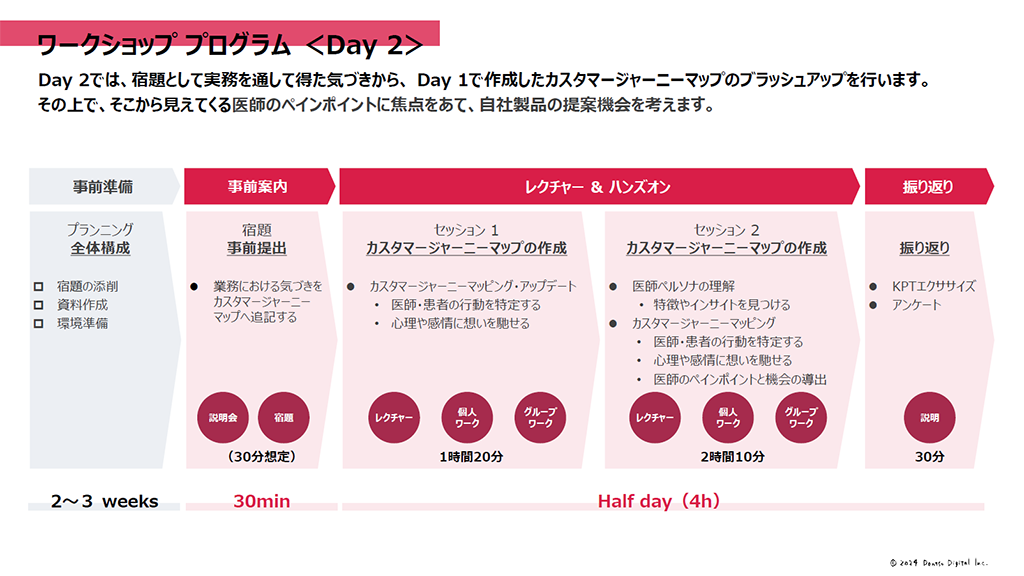

株式会社 dentsu health Japan 水田 聖司氏 登坂: こうしたデータを踏まえ、当社のCX統合ソリューション「DDMEX」では、医療従事者と患者により良い治療体験を提供するために「CXマインドセット醸成ワークショップ」を実施しています。このワークショップの目的は、ペイシェントジャーニーマップを作る体験を通じて、CXの理解を深めることです。ワークショップは2日間に分かれていて、1日目はCXの基本概念を学び、用意された医師や患者ペルソナを基にジャーニーマッピングを行います。2日目は、前日に作成したジャーニーマップのブラッシュアップを行った上で、そこから見えてくる医師の課題に焦点を当て、自社製品をどのような形で提案すべきか考えます。

CXマインドセット醸成ワークショッププログラム 1日目 CXマインドセット醸成ワークショッププログラム 2日目 平山: これは一例で、実際はクライアントさまの状況や課題に応じてカスタマイズしたプログラムを提供しています。画一的な内容ではなく、ご希望に応じてオーダーメイドで設計しているので、自分ごと化でき、実践しやすいと好評いただいています。また、ワークショップでは、最初に自社にとってのCXとは何かを言語化し、マインド醸成を進めていきます。その上で、処方の向上とCXの両立方法をしっかり定義し、再現性のある形でスキルを高めていきます。

Q. ワークショップ以外には、どのような支援を行っているのでしょうか?

平山: 例えば、クライアントさまとの取り組みでは、セールス部門向けにコンピテンシーモデル(理想の社員像)を作成しています。中長期的に必要なスキル水準を定義し、その後のスキルアップをサポート。それに加えて、データ活用や社内ツールの使いこなし等の支援も行っています。企業としてCXが重要だと思いつつも、マインドが組織になかなか浸透していかないと悩まれている方は、ぜひご相談いただきたいですね。

dentsu Japanが目指す「治療体験向上のエコシステム」 Q. 医療・ライフサイエンス業界のDXを通して、 dentsu Japan(国内電通グループ) が目指す世界とはどのようなものでしょうか?

登坂: これまで、医療・ライフサイエンス業界では、臨床試験などの統計データに基づいて医薬品の評価をしています。これは、何割の人に効果があり、何割の人に副作用があったというデータであって、個々の患者さんにどれだけ効果があるか、どれだけ副作用が発生するかを直接示すものではありません。患者さんにしてみれば、「自分のこと」ではないのです。dentsu Japanでは、このような従来の在り方から、患者さん1人ひとりのナラティブに基づいたペイシェントセントリック(患者中心のアプローチ)な治療体験への移行を支援しています。その一環として、「患者さんがどのような悩みを抱えているか」「どのような情報を求めているか」など、患者である前に生活者としての課題感やインサイトに基づいた、疾患啓発キャンペーンの開発にも取り組んでいます。

株式会社電通デジタル 登坂 統彦氏 水田: 最近は、製薬会社などに対して、患者さんの生の声を集め、分析する「ソーシャルリスニング」をご提案することも増えています。また、そうやってコミュニケーション施策を検討する中で、「製品のパンフレットはこの内容でいいのか」とか、「こんなツールがあった方がいいのでは?」など、薬から離れたご相談を受けることも何回か経験していますね。このように、患者さんがどのようなことに悩んでいるかを可視化して、クライアントさまと共通言語化することで、ペイシェントセントリックの実現につながっていくのではないでしょうか。

Q. 電通グループとして、医療・ライフサイエンス業界に今後どのようなアプローチをしていきますか?

水田: 患者と医師のコミュニケーションにおいて、生成AIなどの技術を活用することで、より効果的な診療後のフォローアップやパーソナライズした情報提供が可能になると考えています。電通デジタルのAIの知見を活用して、必要な情報をタイミングよく提供したり、患者さんの悩みを早期に把握したりする仕組みを実現していきたいですね。

登坂: 医療とAIは相性がいいのですよ。例えば、AIを活用することで、画像診断の精度が飛躍的に向上し、疾患の早期発見において優れた成果を上げています。また、AIチャットボットを通じて24時間対応可能なサポートが提供され、医師の診断時間を削減するシステムも登場しています。さらに、AIによる個別化医療は、患者さん1人ひとりの遺伝子情報や病歴を分析し、最適な治療法を提案することで、副作用の少ない効果的な治療を可能にします。その一方で、製薬会社ではAIを創薬や社内の業務効率化、生産性向上に積極的に使用していますが、医療従事者や患者向けには慎重な姿勢が求められています。特に、誤情報のリスクや倫理的な懸念があるため、安全性や信頼性の確保が重要です。そうした課題への対応策も模索しながら、マーケティングAIエージェントの活用を支援していくことがDDMEXの今後の重要なテーマです。

医療・ライフサイエンス業界におけるDXの進展は、医療従事者と患者の間に新たな関係性を生み出しています。電通グループでは、さまざまなソリューションを通して、医療現場の支援や、患者さんの治療体験向上に貢献するための取り組みを強化していきます。

医療・ライフサイエンス業界において、CXを起点としたコミュニケーションは今後ますます重視されるでしょう。電通グループでは、多様なソリューションによってコミュニケーション設計をサポートできます。お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。

<出典>

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。