社会構造の変化が激しい昨今、医療現場も製薬会社もさまざまな課題に直面しています。それらの課題をデジタル技術で解決しようと、株式会社電通デジタルが昨年リリースしたのが「DDMEX(ディーディーメックス):Dentsu Digital Medical Experience Transformation」。DDMEXとは、医療現場における医師と患者、双方の側面からコミュニケーションをサポートする、メディカル統合ソリューションです。

今回は、DDMEXのCX戦略を手掛ける電通デジタルの前田千広氏と、ビジネスプロデュースを担当する登坂統彦氏にインタビュー。前編では、サービスの概要や背景について聞きました。

患者と医師のより良い治療体験を実現するためのソリューション

Q.電通デジタルからリリースされたDDMEXは、医療製薬業界に特化したソリューションとお聞きしています。その概要を教えてください。

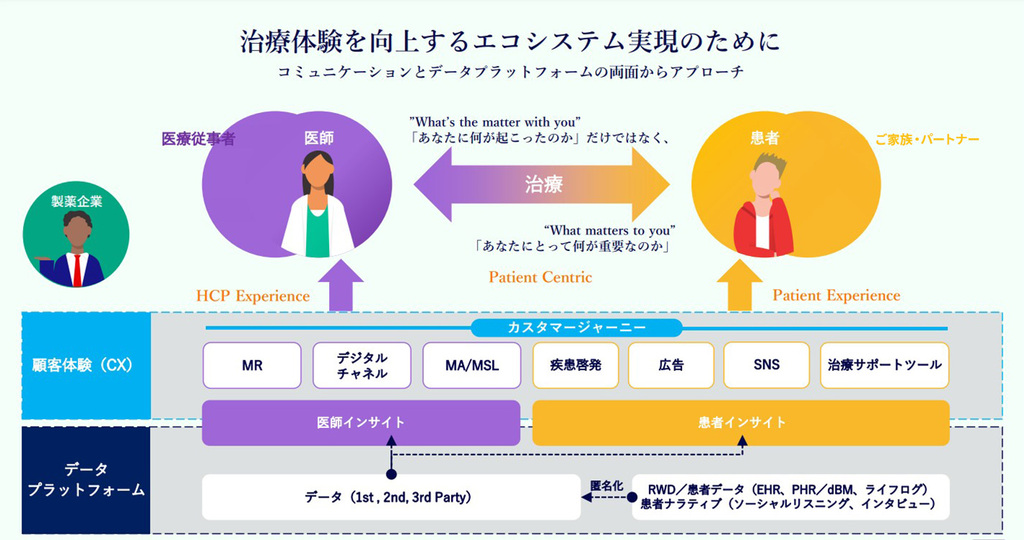

昨今の医療現場では、ペイシェント・セントリック、いわゆる患者さん視点での治療が重視されてきています。これまで医療製薬業界は、患者さんの病気を治すことにフォーカスしてきましたが、昨今は「あなた(患者)にとって何が重要か」にフォーカスし、病気の治療は大前提として、さらに治療オプションを選択できることが重視されているのです。例えば、「働き続けながら治療したい」「子どもが小さいので、自宅で治療したい」など、患者さんそれぞれに事情があり、生活者としての生き方があります。医師側はそれを理解した上で、患者さんと共に治療にあたるという姿勢が求められているのです。

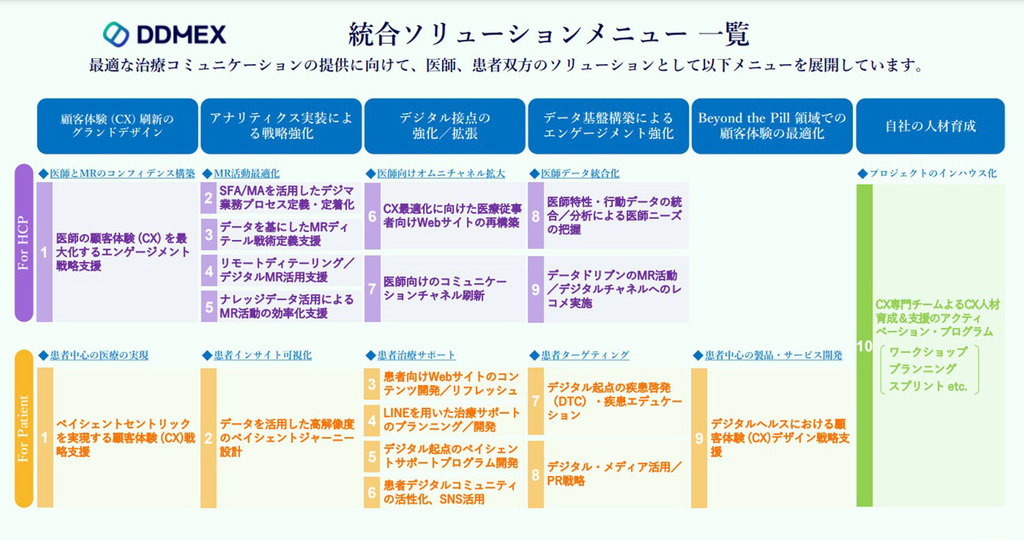

そこで必要となるのが、「患者」、「医師」、「製薬会社」の三者による、より良いコミュニケーションです。コミュニケーションをより良くするために、私たちは医師、患者さんそれぞれのカスタマージャーニーを把握し、それぞれの顧客体験(CX)を向上させる仕組みとして、DDMEXを開発し、製薬会社さまに対してご提案しています。

Q.医師のジャーニーや患者のジャーニーとは例えばどのようなものでしょうか。

患者さんのジャーニーでは、疾患啓発や患者さんの病院の受診を促す広告・SNS、治療を進める患者さんのモチベーションを維持するためのサポートツールなどを製薬会社さまが提供しています。それをCX基点でより良いものにするには、こちらもまた患者さんのインサイトをきちんと把握する必要があります。そのためにも、DDMEXでデータプラットフォームの構築を進めているわけです。

患者視点でのアプローチを形にした「HACS」からDDMEXへ

Q.そもそもDDMEXは、どのような経緯で誕生したのでしょうか?

コロナ禍で加速するDX。医師、患者、製薬会社のコミュニケーションがデジタル技術で変化

Q.コロナ禍が医療製薬業界やDDMEXに与えた影響には、どのようなものがありますか?

一方で患者さんの場合は、コロナ禍においては、コロナ感染以外は「不要不急」だとして病院に行きづらいということが起きていました。とりわけ問題となったのは、がん患者さんが受診をためらうようになったことです。治療中のがん患者さんは免疫力が低下しているため、新型コロナウイルスに感染すると非常に打撃が大きい。そこで国も慌てて制度を緩和し、オンライン診療の動きが加速する要因の1つとなりました。

ですから結果としてコロナ禍が、国内の医療製薬業界のデジタル化を後押しし、DDMEXの開発を加速させたとも言えますね。

患者視点の治療が進みつつある医療現場で、患者と医師とのより良いコミュニケーションや、コロナ禍を経て変化する医師とMRとの接点をより豊かなものにするために生まれたソリューション「DDMEX」。後編では、現状やこのソリューションに込めた思いを聞いていきます。

電通グループではCX視点でのDX、医師とMRの関係構築など、医療製薬分野の多様な課題を解決するソリューションを提供しています。ぜひCONTACTよりお問い合わせください。