自然災害の多い日本では防災意識が高く、古来よりさまざまな対策が行われてきました。近年ではデジタル技術の発展により、防災分野のDX化(防災DX)が加速度的に進んでいます。企業のDXが思うように浸透しないケースが多い中、防災分野のDXはなぜスピーディーに進んでいるのでしょうか。そこで今回は「防災DXの取り組みの中に、自社のDXを成功させるためのヒントはあるか?」という視点から、防災DXを考察。企業DXの進め方や発想転換のきっかけを、「防ぐ・支える」ソリューションのヒントから学びます。

加速度的に進む防災DXは、激増する自然災害への対抗手段となりうるか

東日本大震災などの大きな震災やその余震、地震に伴う津波、台風や豪雨など、増加の一途をたどっている自然災害。こうした状況を受け、近年、防災のDX化が進んでいます。さまざまなICT(情報通信技術)を利用した情報共有・避難支援の仕組みは、エリアメールや緊急地震速報など、私たちの身近なところにも活用されています。

例えばエリアメールは、特定の基地局のエリア内にある携帯電話に、大切な情報を一斉配信するサービス。特別な回線を使うため、一般的なメールサービスが利用する通信回線がつながりにくい状態でも、即時に配信できるのが特徴です。総務省「情報通信機器の保有状況」によれば、携帯電話やPHS、スマートフォンを合わせたモバイル端末全体の保有率は世帯で94.8%、個人で84.0%。人口カバー率の高いモバイル端末に一斉配信できるエリアメールは、自然災害などの緊急時にできるだけ多くの住民に情報を伝える手段として有効です。

ほかにも、東日本大震災の直後に開発された、身元不明者の情報検索・閲覧ができる身元確認システムも、防災DXの一環と見ることができます。大規模な震災直後は身元不明者が多くなるため、あらかじめデータベースに身元不明者のさまざまな特徴を登録。ユーザーが性別・身長・髪の色などの身体的特徴や、衣服・所持品などを入力して検索すると、合致する情報をもとに、発見場所・所持品・検死場所などの情報が表示される仕組みです。

内閣府が掲げる「防災4.0」は、「他人ごと」から「自分ごと」へ

前章でご紹介した防災DXは、政府も積極的に後押ししています。

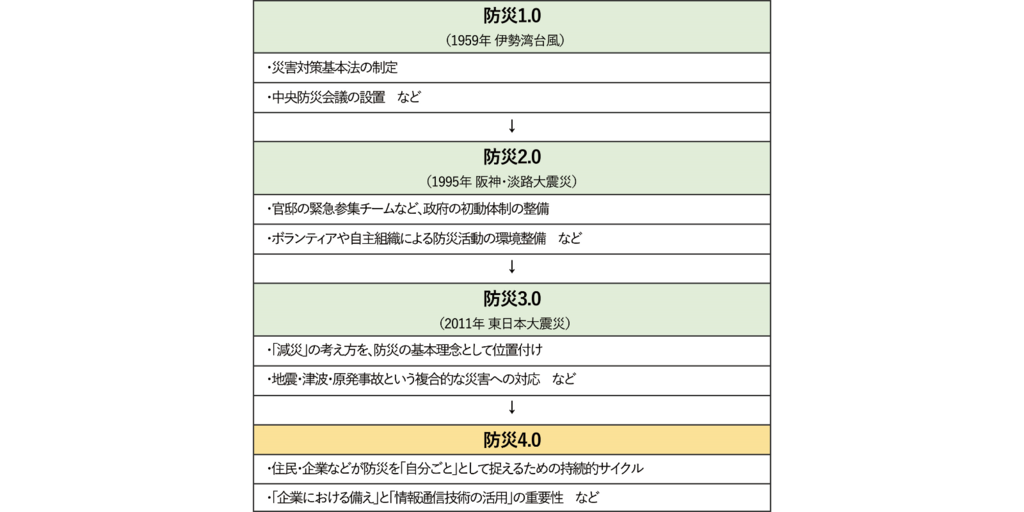

自然災害を含めたあらゆる災害に対抗すべく、内閣府は「防災4.0」という防災対策の方針を2015年に打ち出しました。これは災害の脅威やリスクに対し、行政だけでなく人々や地域・企業も主体的に向き合い、備えるためのきっかけとするもので、正式には「『防災4.0』未来構想プロジェクト」と名付けられています。

「4.0」というバージョンアップは、1959年に起こった「伊勢湾台風」、1995年に起こった「阪神・淡路大震災」、2011年に起こった「東日本大震災」がそれぞれ大きな防災対策の転換点になったためです。

伊勢湾台風(防災1.0)では「災害対策基本法」が制定され、阪神・淡路大震災(防災2.0)では、ボランティアや自主組織による防災活動の環境整備が進みました。さらに東日本大震災(防災3.0)では、地震・津波・原発事故という複合的な災害への対応が、そして、防災4.0が宣言された現在では、防災にデジタル技術を積極的に取り入れる「防災DX」が進められています。

防災4.0の具体的な取り組みとしては、災害状況を正確かつリアルタイムに把握するため、小型観測衛星やドローンで空撮を行う、被害状況や避難所の開設情報を電子地図上にマッピングして情報を一元化する、ライフライン復旧をスマートフォンのプッシュ通知で知らせる、SNSで地域の情報共有を行う、などが挙げられます。

そのうち特に身近な事例の1つが、AI防災チャットボット「SOCDA(ソクダ/対話型災害情報流通基盤)」です。SOCDAのプラットフォームには、広く普及しているコミュニケーションツール「LINE」を採用。災害発生時、被災者はLINE上でチャットボットと対話する中で、現在の被害状況や不足物資を報告したり、ピンポイントで現地の気象情報を配信してもらったりすることが可能です。

これらは内閣府主導の取り組みではあるものの、あくまでも官民が協働する形で、住民も積極的に巻き込みながら進められています。大きな災害が起こった際、他人ごとと考えず、相互扶助の観点から「自分ごと」として捉える動きは、新型コロナウイルスの感染拡大も相まって、大きなうねりを見せています。

防災DXで培われたテクノロジーとノウハウを、自社DXに生かすには

ではここまでの話を踏まえ、防災DXで重要視されている「自分ごと化」という取り組み姿勢を、企業のDXに当てはめて考えてみましょう。企業のDXも、従業員1人ひとりがそれを「自分ごと」として引き寄せて考えているかどうかが、成否のカギを握るのではないでしょうか。そのためには何が必要なのか?そのヒントを、日本各地で進む防災DXの最新の取り組みや、「防ぐ・支える」ためのソリューションの中に探ります。

事例1:静岡県袋井市の取り組み

袋井市では、農作物のトレーサビリティに加え、連携するeコマースの販売・輸送もできる、農産物流通システムを構築。このシステムは、生産農家だけでなく市民農園なども利用できる、市民全体の共通情報基盤になっています。災害時には、この情報基盤を自治体の地理情報システムと連携し、支援物資の収集と効率的な配布を目的とする、被災者支援システムとして活用します。

[自社DXへのヒント]

トレーサビリティ技術は防災のほか、農業をはじめとする食の分野、顧客情報の流出を防ぐセキュリティの分野など、「安心・安全」を重視する領域で活用が進んでいます。また、eコマースなど物流が関わる分野においても、今後さらなる展開が期待できます。

事例2:和歌山県すさみ町の取り組み

すさみ町では高齢化による人口減少が顕著なため、ICTを活用したスーパーシティ構想が進められています。水道がない場所でも蛇口やシャワーを使えるシステム、検温・顔認証システムを利用した感染症対策、人工衛星を使った移動基地局車などは、平時には観光地やキャンプ場、企業で活用し、災害時には各避難所の孤立を防ぐためのソリューションに応用できます。

[自社DXへのヒント]

ここで注目したいのは、ユーザーニーズに合わせて「複数のソリューションをパッケージ化」の上で提供していること。こうしたアプローチは、医療や交通、教育、街づくりなど、生活インフラに関わる分野に応用できそうです。

事例3:千葉工業大学と情報通信研究機構の構想

現在、インターネット回線を使わずに、端末やセンサー同士のネットワークを利用して通信経路を増やす試みが各地で広がっています。千葉工業大学と情報通信研究機構によるこの構想は、通信経路を利用して、平時には地域を活性化させる情報提供を、災害時には災害状況や避難所間の安否確認を可能とする地上センサーネットワーク網を整備するというもの。衛星を利用したリモートセンシング(遠隔から対象物に触れずに調べる技術)による防災DXは、近年、熱い注目を集めている分野です。

[自社DXへのヒント]

リモートセンシング技術を用いて入手したデータは、地上のデータや機械学習などの最新技術と組み合わせることで、さまざまな課題解決が期待できます。農作物の品質管理や環境資源のモニタリングのほか、気候変動の影響を受けるさまざまなビジネス領域にも展開できるかもしれません。

そのほか、AI搭載型チャットボットは、顧客とのコミュニケーションを模索するあらゆるビジネスに。VR技術を使った災害体験は、不動産や車など高額商品の購入検討を後押しする場面にというように、防災DXで見出された先端技術は、これからも分野をまたいで広く展開が見込めます。

自社のDXを「自分ごと化」するための近道は、他分野での成功例・活用例からアイデアの芽を抽出し、自社ビジネスへの応用の可能性を自由に発想してみること。内閣府が強力に推し進める防災4.0の周辺は、これからの時代を担うテクノロジーやノウハウの宝庫と言えるでしょう。貴社のDXを加速させるために、参考にしてみてはいかがでしょうか。