個人情報に対する意識の高まりからCookie規制が強化されている昨今、ターゲティングや顧客サポートにおける対応策に頭を悩ませている企業は多いのではないでしょうか。顧客データを今後、どのように取得・分析するのか。Cookieに代わる新たな手法の模索が喫緊の課題となっている中、ポストCookieとして注目されているのが、顧客の同意を得て取得する「ゼロパーティデータ(Zero Party Data)」です。

そこで今回は「ゼロパーティデータはCookieレス時代の救世主となるか?」というテーマの下、顧客目線を意識したデータ収集によるマーケティングの新たな道筋を考えます。顧客情報の新しい収集方法を検討している方はもちろん、顧客体験のさらなる向上を模索している方も、ぜひ参考にしてみてください。

Cookieレスの機運高まる今、「ゼロパーティデータ」に注目が集まる訳

デジタルマーケティングにおけるWeb広告の市場規模が急速に拡大する一方で、個人情報保護に対する意識の高まりから、Webサイトを訪れたユーザーの情報を一時的に保存するCookieを規制する動きが進んでいます。CookieはこれまでWeb広告にとって欠かせない仕組みでしたが、他の情報を組み合わせることで個人が特定される懸念があることから、問題視する声が世界的に増えているのです。

例えば、EUの「GDPR(一般データ保護規制)」や、アメリカ・カリフォルニア州の「CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)」では、Cookieも「個人情報」と定義され、その取り扱いが法的に厳格化されています。日本でも2020年に個人情報保護法が改正され、2022年4月1日に施行。これにより、Cookieのオンライン識別子の利用に対して顧客の同意が必要になりました。

こうした動きを受けて、プラットフォーマー各社もCookieの利用制限に乗り出しています。Apple社はSafariにサイトトラッキング防止機能「ITP(Intelligent Tracking Prevention)」を実装。Google社もChromeでのサードパーティクッキー(3rd Party Cookie)のサポートを2023年に廃止する予定です。 なお、Cookie規制とITPについてはこちらの記事でも詳述しています。

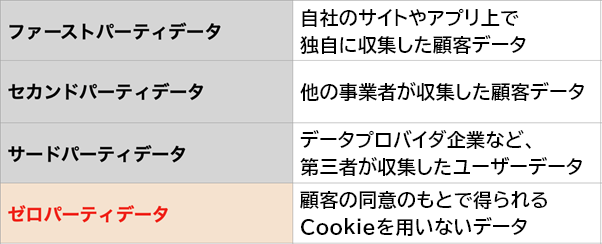

このようにデジタルマーケティングの世界がCookieレス時代を迎えようとしている中で、その代替として注目を集めているのが「ゼロパーティデータ」です。その特徴を理解するため、ファーストパーティデータ、セカンドパーティデータ、サードパーティデータとの違いを整理しておきましょう。

・ファーストパーティデータ(1st Party Data)

企業が自社のサイトやアプリ上で独自に収集した顧客データ。会員登録の際などに顧客が入力する属性情報のほか、Cookieによって得られる自社サイトでの行動履歴や購買履歴など、収集に際して顧客の同意を伴わないデータも含みます。

・セカンドパーティデータ(2nd Party Data)

他の事業者が収集した顧客データ。ある企業にとってのファーストパーティデータが、自社から見るとセカンドパーティデータに相当します。

・サードパーティデータ(3rd Party Data)

顧客と直接の関係を持たない第三者が収集したユーザーデータ。自社やパートナー企業だけでは収集が難しい外部データを指します。現在のCookie規制では、サイトを横断してユーザーの行動をトラッキングできるサードパーティクッキーが厳しく制限されてきており、ここへの依存からいかに脱却できるかが問われています(※1)。

・ゼロパーティデータ(Zero Party Data)

企業が顧客の同意を得て、本人から直接収集した個人情報データのこと。Forrester Research社によって提唱された用語で、別名「明示的なデータ」とも呼ばれます。他のデータと違ってCookieに依存していないことが大きな特徴で、収集方法としてはアンケートやSNS投稿などが挙げられます。自社が集めるデータであることから、「同意を得たファーストパーティデータ」とも言われます。

このように顧客の同意を得て収集されるゼロパーティデータは、個人情報を正しく扱うことができるものとして、今後ますます重要性が増していくと考えられます。また、自己申告に基づくゼロパーティデータは信頼性が高い上、顧客の趣味嗜好・興味関心の情報が含まれていることも大きな特長。マーケティングにおける最適なパーソナライズを実現する上でも重要視されているのです。

顧客体験の向上につながっているか。それが、ゼロパーティデータ活用のポイント

前章では、ゼロパーティデータの概要について他のデータと比較しながら紹介しました。では企業は実際、どのようにゼロパーティデータを収集し、活用しているのでしょうか。ここからは3つの具体事例を取り上げて、さらにその理解を深めていきます。

事例1:[動画配信サービス]レコメンド機能で好みの動画を表示

ゼロパーティデータの代表的な活用例として知られるのが、アメリカの動画配信サービスにおけるレコメンド機能です。このサービスでは、アカウントを作成する際、動画リストの中から任意で好みの作品を選ぶよう顧客に求めます。そこでの選択結果を基にして、サービスの利用開始とともにお薦め作品が一覧表示され、顧客は好みに近い作品を見つけやすくなります。

事例2:[ファッションブランド]ファッション診断による情報収集

ある大手ファッションブランドが既存顧客のVIPメンバーを対象としたアウターのファッション診断をキャンペーンサイト上で行い、ゼロパーティデータを収集しました。診断では、アウターを選ぶ際のこだわりや好みのスタイルなどを顧客から聴取。キャンペーンフォームの最後には、診断結果として新作のお薦めアイテムを提案し、高い参加率を実現しました。

事例3:[アパレルショップ]アンケートと購入履歴のひも付けで接客向上

オランダ発祥のあるアパレル企業では、メンバーズカードをデジタル化。その登録時のアンケートにて、顧客の嗜好を取得しています。顧客のIDはオンライン・オフラインの区別なく共通化され、購入履歴もデータとして蓄積するため、アンケートによる「自己申告」との掛け合わせによって、オンラインストアでのレコメンド精度が向上しました。また、店頭での接客もよりパーソナライズされたことで体験価値も向上、高い顧客満足度を実現しています。

ゼロパーティデータは、顧客が自分の意志で企業に提供するデータです。そのため上の事例のように、複雑なシステム導入などのコストをかけることなく、簡単なアンケート形式などで情報を集めることができます。しかし、企業が一方的にデータを要求するだけでは、顧客から積極的に自分の情報を提供してもらうのは難しいかもしれません。では、どうすれば求める情報を気持ち良く提供してもらえるのか。そういった点でも、上の事例は非常に参考になります。

3つの事例に共通するのは、顧客がデータを提供するに値する「価値」を還元している、という点。提供された情報を基に顧客体験のパーソナライズ化を図ることができれば、データを入力・送信する手間や、個人情報を渡すリスクを上回るインセンティブとなり得るでしょう。情報を提供することで得られるメリットを明示し、それに顧客が納得できれば、データ提供に前向きになってもらえるはずです。

また、収集するデータの質を高めるには、アンケートなどの質問内容や形式を戦略的に設定することが重要です。聞き取りの際に不安感を与えないよう、注意を払うことも必要でしょう。その点、2つ目のファッションブランドの事例のように、ファッション診断という1つのコンテンツとして楽しめる形式を用意した戦略は参考になるのではないでしょうか。

Cookieレス時代を生き抜くための第一歩は、顧客目線に立った設計から

ここまで、ゼロパーティデータを扱う際は、「データ収集」「顧客への還元」をセットで考える必要があることを確認しました。次に、こうした企業の姿勢が、顧客との関係性にどのように作用するのかを掘り下げていきます。

ファーストパーティデータやサードパーティデータにおいては、データ収集の主体はあくまで企業でしたが、ゼロパーティデータはデータ提供の主体が顧客となるため、顧客を起点として考えることが重要です。

顧客が価値を求めてデータを提供し、それを基に企業がCX(カスタマーエクスペリエンス)の向上をもって還元する。この流れの中で、両者の間に信頼関係が築かれていきます。顧客目線で見ると、会員登録の際に何気なく答えた内容でサービスの質が上がったと実感できれば、そのブランドに対する信頼性は上がるでしょう。サイト上で、探していた好みの商品を的確に手際良く薦めてもらえたときには、「自分のことをよく理解してくれている」とブランドへの愛着が増すかもしれません。つまり、うまくいけば、ゼロパーティデータの取得・活用をすることは、単にマーケティングに必要なデータを取得できるだけではなく、顧客との信頼関係を強化することにもつながるのです。

一方で、「企業目線」が先行した設問ばかりを投げかけると、単なる「煩わしいアンケート」と見なされ、これまで築いてきた信頼関係が崩壊してしまうというリスクも。あるいは、「マーケティングに使えそうだからとりあえず聞いておこう」という発想で、大量の質問を投げかけると、顧客を軽んじているような印象を与え、不信感の発生につながりかねません。「データ活用が重要だ」という世間の流れだけを先取りし、目的を定めず漠然とデータ収集の仕組みを用意するのは問題なのです。あくまで「顧客目線」を重視して、顧客から「データをお預かりする」という意識を持って設計することが大切です。

そのためには、使用目的や意図を明示した上でデータを集め、そのデータがしっかりと活用されて自分の元に還元されたと顧客が納得できるような形をつくること。さらには、分析ツールや具体施策ありきで考えるのではなく、「顧客と向き合い、顧客の声に丁寧に耳を傾ける」という姿勢が不可欠です。1人ひとりの声を大切に扱い、どのような「恩返し」ができるのかを真摯に考えて実行する。こうした地道な努力によってこそ信頼関係は強化され、必然的に価値の高いゼロパーティデータを収集できるはずです。

他にも、収集データの分析を通して潜在ニーズを探り、MAツールやCRMと連携させることで、業務の効率化や最適化を図ることもできるでしょう。顧客との信頼関係構築をベースにしつつ、「データの収集・分析・活用」のサイクルを戦略的に構築する中で、ゼロパーティデータを機能させる道筋が見えてくるのではないでしょうか。

ゼロパーティデータを扱う際は、ツールの導入や分析、消費の傾向を反映したD2Cサイトの制作など「手法ありき」「施策ありき」で進めるのではなく、顧客目線で設計することを重視したいものです。そうすることで「代替案としてのゼロパーティデータ」ではなく「CX向上の新たな打開策」として、他社との差別化を図る一助になるかもしれません。Cookie規制がデジタルマーケティングに与える影響は少なくありませんが、新たな顧客体験を創造するきっかけにもなり得るのではないでしょうか。

※1 ファーストパーティデータからサードパーティデータの「データ」はCookieとして言及されることが多いですが、Cookie以外にもサイト上で顧客が入力した個人情報や、オフラインで収集した情報なども含まれます。