持続可能で豊かな社会を目指すため、国や自治体、企業などのESG(Environment=環境、Social=社会、Governance=ガバナンス)への取り組みが、近年、強く求められるようになってきました。特に企業では、市場評価への影響もあり、中長期的な企業成長においてESG経営は欠かせない要素となっています。

しかし、一口にESG経営といっても対象となる項目は膨大で、その選択は非常に難しいものです。そうした中、ESG経営の効果を分析し、可視化しようという試みが進められています。

共同で研究に取り組むのは、株式会社電通国際情報サービス(以下: ISID)オープンイノベーションラボ(以下:イノラボ)と株式会社アイティアイディ(以下:ITID)。今回はイノラボ所長の坂井邦治氏、シニアコンサルタントの松山普一氏、取材当時ITID R&CDユニット ユニットディレクターを務めていた蟹江淳氏にインタビューしました。前編では、各社の取り組みや、ESG経営の分析を始めた経緯をご紹介します。

クライアント企業との関わりから、より的確で効果的なESG経営の研究をスタート

Q.最初に、皆さんの所属されているイノラボとITIDについて、それぞれご紹介いただけますか。

Q.企業のシステム開発やコンサルティングのための研究開発をされていた皆さんが、どうしてESGに注目されたのでしょうか?

そうした因果関係の分析に私たちが得意なAIが役立つのではないかと考えました。具体的な分析データがあれば、クライアント企業さまにESG経営のヒントを提供できます。それならぜひやってみようということになり、研究・開発が始まりました。

そうした中で、企業が社会的評価を高めるために、実態が伴っていないにもかかわらずESGに取り組んでいるように見せかける、あるいはより良く見えるようにPRする、いわゆる「ESGウォッシュ」の問題が大きく取り上げられるようになってきたんです。そういう問題が起きるほど、ESGは既に社会的に大きな影響力があるものなのだなと感じ、本格的にESGへの取り組みを始めたという背景があります。

AI技術を活用し、ESG経営に関連する膨大なデータと複雑な因果関係を読み解く挑戦

Q.企業経営におけるESGの影響を可視化するという取り組みですが、具体的にはどのように進められたのですか?

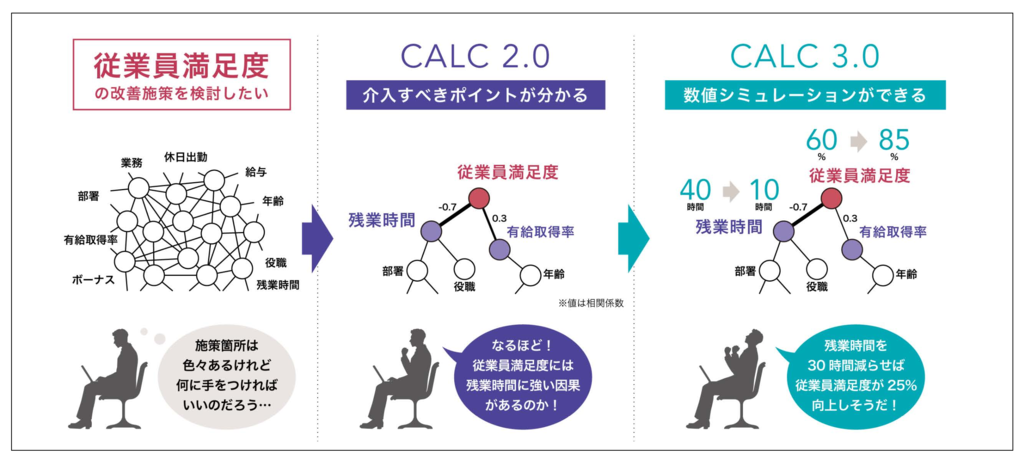

私たちは、今回の取り組みを始める前、2018年からビジネスの施策支援にCALCを活用していました。例えば、「従業員満足度の改善施策を検討したい」という課題があるとします。改善できる要素には「ボーナス」、「有給取得率」、「役職」、「残業時間」、「業務内容」など、非常に多くの候補があるため、経営者としてはどこに手をつければ良いのか分かりません。そこでCALCを用いてまず「従業員満足度」と因果の強い要素を分析した結果、「残業時間」と「有給取得率」との関係が深いことが判明。さらにCALCで数値シミュレーションを行うと、「残業時間を30時間減らすと、従業員満足度が25%向上しそうだ」という予測を立てることができるのです。こうしたCALCを使った分析手法を、ESGにも当てはめていこうと考えました。

Q.共同研究はどのように始まったのでしょうか。

そこで、データ分析から汎用解を導き出すというチャレンジを開始しました。ただ、そのためには非常に膨大なデータや複雑な因果関係を分析する必要があります。私は以前から、ISIDのCALCを知っていたので、ぜひ協力しませんかとお互いに声を掛け合う形で、共同研究を始めたのです。

近年、多くの企業にとってESGは重要な課題となっていますが、業績にどのように貢献するのか、自社の取り組みは本当に成果につながっているのか、因果関係が見えづらいという面がありました。AIを用いてそうした因果関係を可視化しようとする新しい挑戦は、従来の課題を解決し、企業のESGに対する取り組みをさらに深化させるカギとなるのではないでしょうか。後編では、その成果について、詳しく聞いていきます。

「AIを用いたESG経営についてもっと知りたい」、「分析結果の詳しいデータを知りたい」など、関心を持っていただいた方は、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはCONTACTから。

※CALCはソニーグループ株式会社の登録商標です。

※CALCは株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所が開発した技術です。