株式会社 電通PRコンサルティングのZ世代社員が、ソーシャル・イノベーターと共にNEXT社会課題を発見し、企業連携で解決する方法を探っていく連載、「NEXT社会課題」。

今回は、聴覚障害者(ろう者や難聴者のこと。以下、デフ)(※)が強みを発揮できる職業や職場を増やすための事業と、教育の選択肢を増やす活動を展開し、デフの社会進出をアップデートしているNPO法人 Silent Voiceの尾中友哉氏へインタビュー。企業との連携で感じた課題、デフの子どもたちに向けた教育事業で実現したい未来、そして、尾中氏が感じられているNEXT社会課題についてもお話しいただきました。

コミュニケーションを諦めないことから生まれる知恵で違いを生かし合う社会をつくりたい

Q.本日は、お時間を頂きありがとうございます。最初に、Silent Voiceの立ち上げのきっかけと、活動内容をお聞かせいただけますか?

そんなとき実家に帰る機会があり、自分が5歳の頃から両親の通訳的な役割を果たし、自分にできないことは両親がしてくれて、お互い助け合って生きてきた時間を思い出しました。デフが一方的に助けられるのではなく、耳が聞こえる人も、聞こえない人も一緒になって見いだせる価値を探求してみたいという思いから、2014年に株式会社 Silent Voiceを起業しました。今はNPO法人との2軸で事業を営んでいます。

Q.株式会社とNPO法人では、事業内容が異なるのでしょうか。

2017年に設立したNPO法人 Silent Voiceでは、ろう・難聴児向けの総合学習塾「デフアカデミー」を立ち上げました。教育事業の重要性は高いのですが、障害者手帳を持つデフの子どもたち(18歳まで)は全国に15,000人程度と母数が少ないため非営利活動として寄付を受け付け、ビジネスを行う株式会社とは分けて運営しています。

「どうしたら、デフを助けられるか」ではなく、「デフと聴者が助け合う」ことが新たな企業価値を生む

Q.ありがとうございます。では、企業との連携事例について教えてください。

ただ、実は、コンサルタントとしてサポートする中で、思うようにいかなかった経験の方が印象に残っています。利益追求が求められる企業にとって、デフは多くの場合「雇わざるを得ない人」と見られていると気付かされたんです。“障害者”の法定雇用率を守ることが最優先で、デフが活躍するかどうかは、企業にとって極端な話どちらでもいい。昇給制度や昇格制度がそもそも設けられていなかったり、仕事内容が固定だったりして、デフ側も意欲を失いがちでした。

そのような状況の延長線上の改善では働きやすさは向上するものの、「やりがいのある職場」とは言えません。頑張りたい人に頑張れる場所が与えられる、誰もが力を発揮できる場をつくるためにも、点ではなく、面となって社会システムも含めた問題提起をしていきたいと今は感じています。

仲間がいる。自分にもできる。夢に向かって決断する。デフの子どもたちの未来を開く教育事業

周りを聞こえる人に囲まれ、聞こえないにもかかわらず声のコミュニケーション環境で育つデフの子どもは、結論だけを聞かされることが多くなり自分で何かを決める機会が少なくなります。極端な例ですが、親と学校の先生だけで話し合って就職先を決め、子どもは就職先がどんな会社かも知らずに働き始めるといったケースもあります。このような状況から、自分の未来を自分で決めるなんてできないこと、してはいけないことと感じ、自己肯定感も低くなります。

こういったデフならではの状況に着目し、子どもたちがコミュニケーションの安心の場と、さまざまな経験を自分で積み重ねられるように立ち上げたのが放課後等デイサービスの「デフアカデミー」です。

Q.「デフアカデミー」には、小学1年生から高校3年生まで、130人の登録があると伺いました。年代別に用意されたプログラムに、通底するテーマはありますか?

失敗しても大丈夫、と思わせてくれる保護者や友人、仲間との関係性が良好であれば、子どもたちは前向きにチャレンジできます。そして、スキルを身に付けたり、何かを仲間と成し遂げることで「自分にもできる!」という有能感を感じた子どもたちは、自分のことを自分で決めたい、やってみたい、と自分の意志をもとに、自律的に動けるようになるんです。

Q.3要素が満たされるプログラムの具体例についてお話しいただけますか?

その子どもは「自分は聞こえないからできない」と思っていました。保護者も子どもの安全を思い、1人で外出をさせたことがありませんでした。この成功体験は子どもの有能感を育み、子どもの方からやってみたいことがポンポン出てきて、自分で決めて動くことが責任感にもつながっていきました。

Q.自分もやってみたいことに挑戦していいんだ!と思えるようになったことが素晴らしいですね。

そういったプロセスを形にしたのが、ろう・難聴の中高生たちの未来可視化プロジェクト「ジコリカイワークショップ」です。ワークシートの質問に答えたり、参加者同士やメンターとの対話を重ねたりすることで、自分の興味関心、強みを深掘って、自分の未来を自分で語れるようになります。

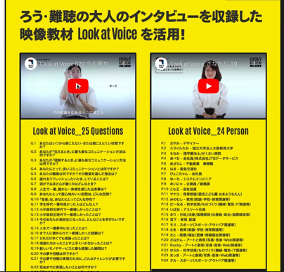

さらに、ろう・難聴の大人のインタビューを収録した映像教材「Look at Voice」をオンライン視聴できる環境を整えました。社会のさまざまな場面で活躍するデフの存在に触れることで、自分の未来をイメージしやすくなると考えています。

人と人とのコミュニケーションにコストをかけると腹をくくれば、予想もできないパフォーマンスが生まれるかもしれない

Q.では、尾中さんが感じていらっしゃる「NEXT社会課題」についてお聞かせください。

私の実家は、子どもたちが聴者で、両親がデフ。家族が今まで大事な存在で在り続けられたのは、時間がかかる場面を何度も乗り越えて、コミュニケーションを諦めなかったからだと思うんです。デフに限らず、人と本気で向き合おうとすると、どうしても個別対応になっていく。でも、それを「コスパが悪い」と断じた瞬間、コミュニケーションは途切れ、取り残される人が必ず出てきますし、個々の力を発揮するどころではありません。

今、企業にも社会にも必要とされているダイバーシティやインクルーシブという社会通念から価値を生み出そうとするなら、コミュニケーションに一定の労力と時間をかけると覚悟を決めた方が、それぞれが自分らしい価値を生かし合うことにつながります。

一方で、コミュニケーションの効率を全てに求めるとなれば、画一的な人材を集めることとなり、ダイバーシティやインクルーシブは企業活動にとって単なる制約になってしまうはずです。

デフも聴者も力を発揮できる職場、楽しめる場を増やし、耳が聞こえないことをフラットに捉えられる社会へ

Q.多様な人々が、コミュニケーションを取ることに労力と時間を使うと決めることで、職場や家族で一緒に価値をつくっていける。まさに、Silent Voice起業時に思い描かれた世界ですね。

Q.どうしたら、その認識を変えていくことができると思われますか?

今は技術が進歩し、デフも聴者と同等にエンタメを楽しみ、スマートフォンから多くの情報を得られるようになっています。文字ベースのコミュニケーションが格段に増えているので、チャットで連絡を取り合って仕事を進めるIT企業などでは、対等さが感じられるように変わってきています。これからも、デフも聴者も苦手なことを補い合える職場づくり、力を発揮できる環境づくりをしていきたいです。

Q.確かに、これまで障害に感じられていたことが、環境の変化で気にならなくなるケースが出てきているんですね。

「耳が聞こえないこと」が触れてはいけないタブーのような世界観から、それほど大差ないと思えていく変化です。そのヒントになるのが「左利きの方がたどってきた歴史」だと考えています。

左利きの人は、戦後はまだ差別的な扱いを受けていて、無理やり右利きに矯正されたり、結婚の障壁になったりしたそうです。今は、そんなことあり得ない。なぜ、左利きがフラットに捉えられたかというと、左利きのスポーツ選手や、左手でマイクを持つ歌手などの活躍に多くの人が接したことで、左利きのイメージがポジティブに変わったからです。

同じように、自分らしく生きるデフの存在を多くの人が知り、耳が聞こえても聞こえなくても、関係なく交流する機会を増やすことが大切だと思っています。少し前の事例ですが、大阪のアメリカ村で行われた「THIS IS PARTY」というイベントをご紹介したいです。

イベントの主催者は、多くの人にテクノの魅力を知ってほしい、クラブイベントの面白さを体感してほしい、という思いを持っていたのですが、「クラブから最も縁遠いだろうデフにも、音楽を楽しんで、つながる感覚を味わってほしい」と、デフも聴者も一緒にクラブに呼んだんです。意味分からないですよね(笑)。「デフの人を呼ぶ」と決めた瞬間、いつも音のことを考えている人たちが、空間の香りや光、いろんな身体感覚について考え始めたのが面白かったです。

結果的に、聴者と同じ音が聞こえたかは分かりませんが、空気感や振動、視覚から自分らしく楽しんでいるデフがたくさん見られました。耳が聞こえても聞こえなくても一緒にお酒を飲み、フロアで踊って楽しんでいる。聞こえる人も、デフから手話を教わって、大音量の中でもコミュニケーションを取っている。すごい光景でした。

その後、外で受付をしていたら、クラブから男女が連れ立って出てきました。外に出て初めて、女性がデフだと気付いた男性の様子に、僕はハッとしました。一緒に踊って、いいな、好きだなと思うのに、耳が聞こえるか聞こえないかは関係のないことだったんです。「THIS IS PARTY」のように、デフと聴者が一緒に楽しむ場がもっとできたらと思いますし、これからは友情のバリアフリー、恋愛のユニバーサルデザインのような概念に対してのユニバーサル化が必要だと感じます。

尾中氏ご自身のご経験やNPO等での活動から、デフの方々が力を発揮できる社会にしたい、という真剣な思いが伝わってくるインタビューでした。

今回の取材の中で、1人ひとりに合った教育や就労環境を整えて、できないことを減らしていくことで、聞こえる人と聞こえない人の間にある「障害」をフラットにしていくことが、社会の認識を変える上で重要である、というお話がありました。

どのような場面で「障害」が存在し、どうしたら解決できるのか。そして社会の認識をどう変えていくのが良いか。

このような課題には、まさに、「さまざまなステークホルダーの生の声を集め、面的に取り組んでいく」といったパブリックリレーションズの力が求められているのではないでしょうか。

また、今年度からの人的資本開示の義務化を受け、今後、企業に対して「人材が最大限活躍できているのか」という点がますます注目されると思います。多様な人材が社内に存在する、だけで終わらせないために、尾中さんのような、多様な人材が力を発揮し、新たな価値を共創していくための「1人ひとりと向き合うコミュニケーション」の実践が重要だと強く感じました。

※ 本記事では、「“障害”は社会の中に存在するもの」という社会モデルの考えに基づいた、Silent Voiceさまの考えに沿って「障害」の表記を使用しております。