東京レインボープライド(TOKYO RAINBOW PRIDE:以下、「TRP」)というイベントをご存じでしょうか?LGBTQ+をはじめとするセクシュアル・マイノリティの存在を社会に広め、「“性”と“生”の多様性」を祝福するイベントとして、2012年より毎年実施されています(ちなみに、この前身となるプライドパレードが東京で初めて開催されたのは1994年となります)。コロナ禍で、2020~2021年はオンラインのみの開催でしたが、2022年は3年ぶりにリアルイベントも開催。4月22日~24日に代々木公園近辺でプライドパレード&プライドフェスティバルが実施され、3日間でのべ66,000人以上が参加しました。

電通グループは、多様性を尊重し、誰もが自分らしさを発揮できる企業と社会を目指すことの表明として、TRP2022に出展。本記事では、出展に携わった「電通ダイバーシティ・ラボ」のメンバーであり、ダイバーシティをテーマとしたウェブマガジン「cococolor(ココカラー)」の編集部員でもある秋田ゆかり氏によるレポート記事「言葉から性と生を考える。TRP2022の電通グループ出展ブースのウラ側」(2022年5月18日公開)を、cococolorより転載してご紹介します。

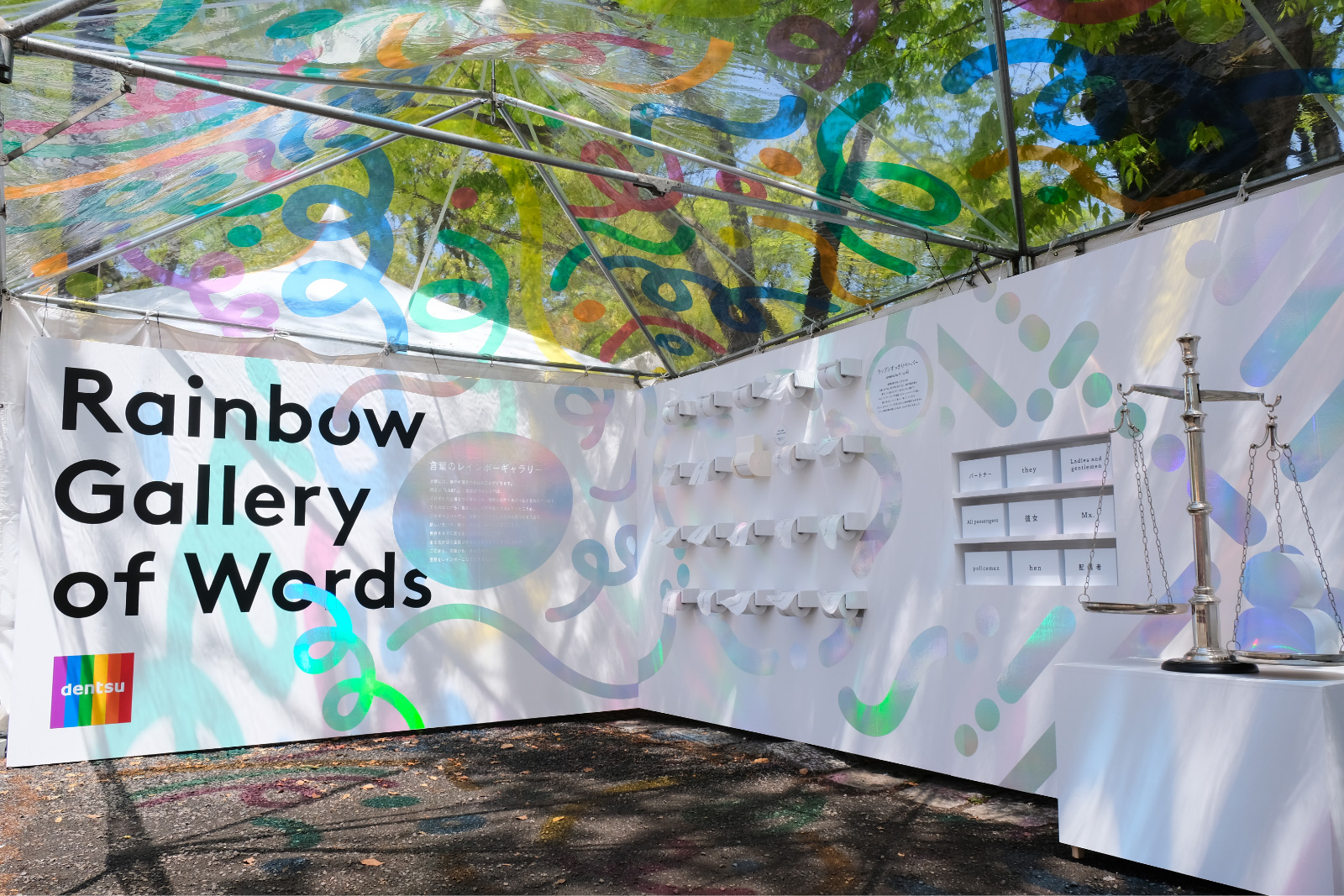

「Rainbow Gallery of Words 言葉のレインボーギャラリー」3つのコーナーを紹介

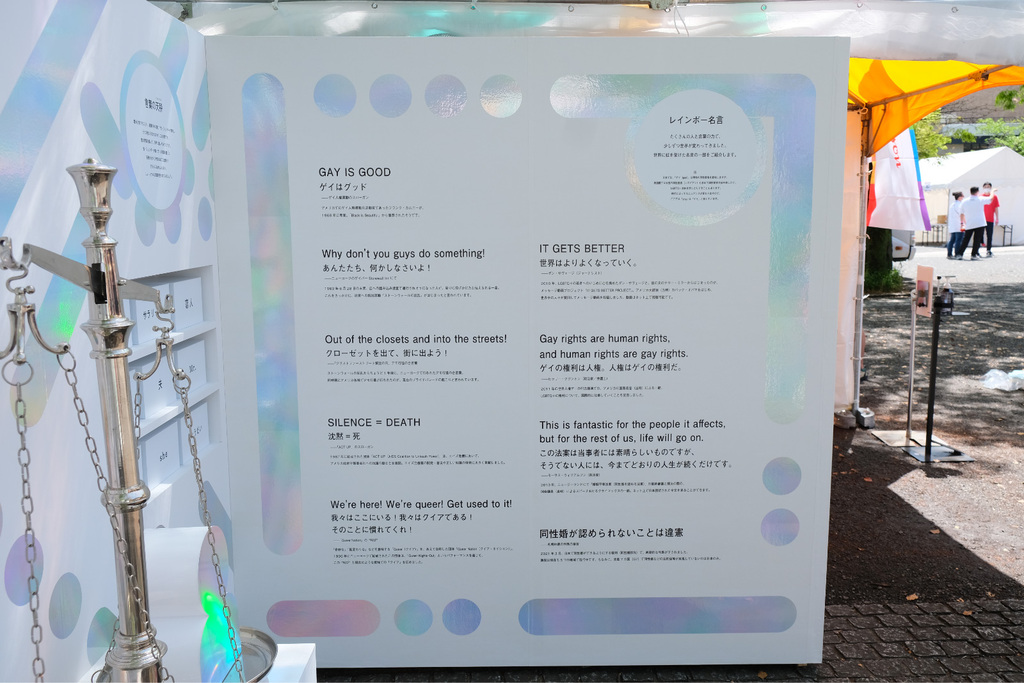

電通グループは、プライドフェスティバルにて「Rainbow Gallery of Words 言葉のレインボーギャラリー」(以下、「RGW」)をブース出展。本記事では、「RGW」クリエーティブチームのプランナー/コピーライター・福居亜耶(株式会社電通関西支社)とプロデューサー・河合はるか(株式会社電通ライブ)から話を聞きながら、「RGW」のウラ側をご紹介します!まずは、ギャラリー内の3つのコーナー紹介から。1つ目は、LGBTQ+の権利獲得に関わる名言を紹介する「レインボー名言」。

1960年代の「GAY IS GOOD」から2021年の「同性婚が認められないことは違憲」まで、差別や不平等などの抑圧に対して闘ってきたLGBTQ+当事者やアライにまつわる言葉が時系列で並べられていました。

福居「言葉の紹介にとどまらず、LGBTQ+の歴史の流れをおさらいできるようにしました。また、同性愛者の権利に関わる言葉だけでなく、トランスジェンダーやクイアなどあらゆる人たちにも“自分たちの言葉であり歴史だ”と感じてもらえることも心掛けました」

2つ目は、言葉の中に潜む「性・ジェンダーの偏り」を可視化する「言葉の天秤」。

性・ジェンダーが偏っている言葉を置くと天秤が大きく片寄る仕掛けになっています。どちらにもかたよらないニュートラルな言葉について考えてもらうきっかけづくりを提供したかったとのこと。

河合「言葉選びにあたっては、cococolorの編集部にも協力してもらって、さまざまな視点から、ニュートラルなもの/そうでないものをたくさん集めました。その中から、設営の関係で18の言葉に厳選しました」

福居「企画制作中の個人的な学びとしては『きょうだい』(ひらがな)という言葉。コピーライターとして、これから積極的に使っていこうと思います」

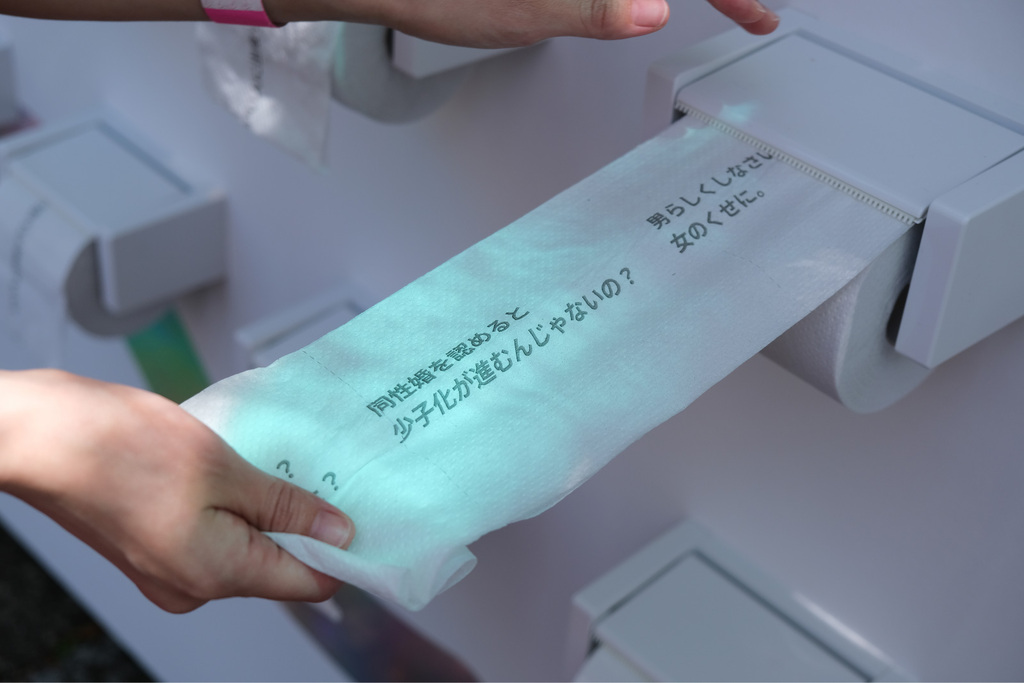

3つ目は、SNSでも大きな反響を呼んだ「うっプンすっきりペーパー」。知らず知らずのうちに、差別や偏見が潜み、誰かにつらい思いをさせているかもしれない“うっプン”フレーズをトイレットペーパーで紹介。

福居「これらのフレーズのポイントは、差別語を使っているわけではないということ。けれども、差別や偏見が潜んでいます。どんな思い込みや誤解があるのか、あらためてじっくり考えていただけたらと思い企画しました。そして、こんなフレーズがなくなることを願って、読んだ後はトイレに流せるというオマケつきです」

また、当日のブースでは、企画側で事前に用意した“うっプン”フレーズの展示に加え、来場者がその場で自由に言葉をトイレットペーパーに印字できるシステムを導入。このシステムは、電通グループ内の新入社員・転局社員向けの研修で開発されたものです。

河合「来場者に、自身が言われた/言ってしまったかもしれない、“うっプン”フレーズをふり返ってもらいました。印刷されるフレーズを見ることで、私たちスタッフも学ぶことが多かったです」

重視したのは、「自分ゴト化」と「双方向性」

企画ポイント①:誰もが関わりのあるテーマ

クリエーティブチームの話を聞いていくうちに、それぞれのコーナーに共通するポイントが2つ見えてきました。まずは、誰もが関わりのあるテーマであること。

福居「TRPには、LGBTQ+当事者もそうでない方もいらっしゃいます。また、年齢層もバラバラで、外国の方など使用言語もさまざま。カップルで、1人で、家族と、友達と、同僚と、など誰と来るかも人それぞれ。だからこそ、どんな立場の人も“自分に関わりがあることだ”と思ってもらえるようにしました。そういった意味で、言葉をテーマにしたのは良かったと思います。あまり電通グループらしさを企画に盛り込もうとは考えなかったのですが(笑)、結果として、コミュニケーションの企業らしいものになったかなと」

実際に、電通グループブースには、さまざまな年齢層や外国人の方も多く訪れていました。子どもたちが目をキラキラ輝かせながら体験し、楽しみながら学ぶ姿も。

企画ポイント②:双方向性の体験型

そして、もう1つのポイントは、3年ぶりのリアルイベントならではのものでした。

河合「実際に触れて体験することで記憶に残す双方向性を大切にしました。体験型にするからには、感染対策も徹底。多くの来場者に楽しんでもらえました。体験型だと自然とスタッフとの交流も生まれ、私たちも学ぶことが多かった気がします」

ともすれば、一方的な情報発信となってしまうブース出展。出展する側も学びを得ようとする姿勢が、ブース出展成功のカギかもしれません。

福居「ボランティアスタッフが来場者とたくさん交流してくれたおかげで、良い反応はもちろんのこと、反省点や課題も見えてきました。来年以降に生かしていければと思います」

※以上、cococolorより記事『言葉から性と生を考える。TRP2022の電通グループ出展ブースのウラ側』 を転載

TRPは、主にLGBTQ+をはじめとするセクシュアル・マイノリティをメインテーマとしたイベントですが、このテーマに限らず、ダイバーシティ推進のためには、当事者だけでなくその周辺の人たちの理解や行動が重要です。「自分は関係ない」と思っているような人たちを仲間にしていくためにはどうしたらいいか、ということが大きな課題となっています。

今回、「Rainbow Gallery of Words 言葉のレインボーギャラリー」では、「言葉」という誰にとっても身近なテーマを中心に据えた企画を展開しました。その成否や有効性を一概に語ることはできませんが、1つのチャレンジとしては興味深いものだったのではないでしょうか。

もう1つの示唆は、「情報発信者こそ、受け取った側の反応から学ぶ」という姿勢が重要だ、ということです。これは、今回の企画が一方的な情報発信ではなく、体験型だったからこそ得られた気づきでしょう。「情報発信することは、同時に相手から情報収集をすることでもある」という意識を持ち、受け手からも反応が得られるような工夫をしていくことは大きな学びにつながります。

なお、電通グループのブース出展、「プライドカンファレンス(6月3日)」は終了しましたが、TRP2022はまだ続きます。6月の「プライドマンス」には、オンラインで実施する「プライドトークライブ」(6月25日~26日)が開催予定。さらに、電通グループのオンラインブース「電通のこれまでとこれから展」も出展中です。2022年9月30日までWebで公開しているので、ぜひアクセスしてみてください。

※掲載のイベント情報や所属・役職は記事執筆時点での内容です。