製造業にとってDXは重要な課題ですが、「何から始めれば良いかわからない」という相談が多く寄せられています。一方、DXを始めたものの、目的を見失い失敗してしまうケースも散見されます。本記事では、株式会社電通デジタルの加藤淳が「DXを成功に導く3つの要諦」を紹介します。

(この記事は、2021年11月24日~26日に開催した「DX Conference Vol.1 by Dentsu DX Ground」のセッションを採録し、再構成したものです)

DXを成功に導く3つの要諦

コロナ禍が進んだこの1年、多くの企業からさまざまなご相談を受けてきました。

- 「とにかくDXだ!」「何か新しいことをやらねば!」という雰囲気が先行している

- 何からどのように始めればいいか分からず、時間だけが経過

- いろいろな企業から提案があるが、何が正しいか判断できない

といったお悩みを、さまざまな企業の担当者の方から聞きました。そうした方々にわれわれは、「この1年でゼロからDXに取り組み、成功した企業」に共通する3つの要諦をご説明しています。

要諦1:いったんDXという言葉を忘れてみる

DXという言葉はバズワード化、流行語化しつつあり、使う人により定義が異なります。DXという1語で説明したつもり、分かったつもりになったままプロジェクトを進めるのは危険です。そのため、最初に「いったんDXという言葉を忘れる」ということを勧めています。忘れた上で、プロジェクトで重要な言葉について、メンバーの間で言葉の定義と解釈をそろえるためのディスカッションを行います。

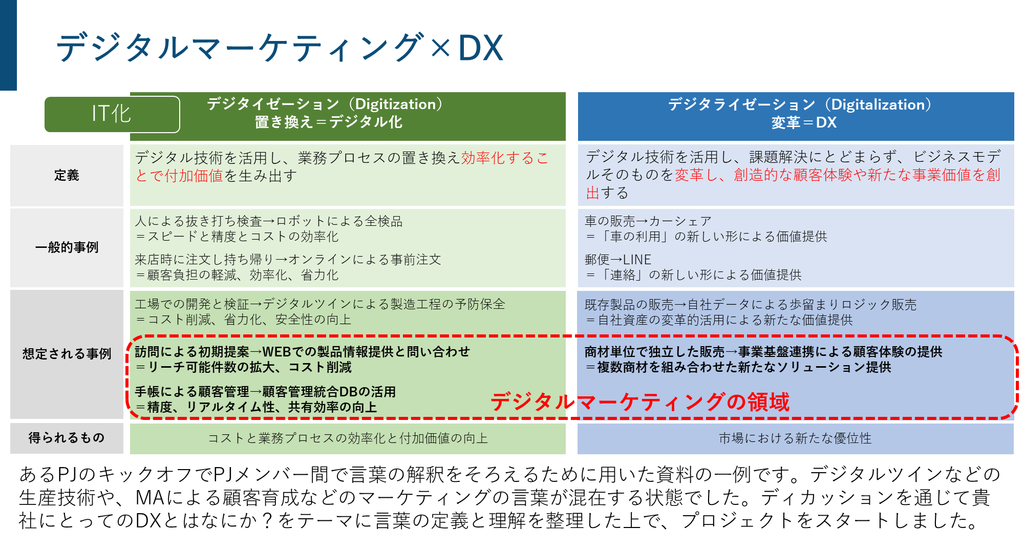

1つの例として、私が担当したプロジェクトの資料を一部お見せします。「デジタル化」と「DX」という言葉を定義するための図です。

「デジタル化」と「DX」という言葉は混同されがちです。プロジェクトメンバーの間で言葉の定義や認識がずれていると、施策の内容や期待している成果にもずれが生じます。

そこでこのプロジェクトでは、大事な言葉について、「このプロジェクトではこういう意味で使う」ということを関係者全員で確認し、納得してスタートを切りました。これにより、共通認識を持ち、プロジェクトを進めることができました。

言葉の定義はもちろん重要です。しかしそれ以上に重要なのは、定義を話し合う中で、「それは自分たちが必要としているものなのか」や「自分たちや顧客の課題解決に役立つか」を、言葉を尽くして明らかにし、現状を把握しながら、認識を擦り合わせていくことだと思います。

「DXという言葉を忘れる」というのは、「プロジェクトメンバー全員で言葉の解釈に共通認識を持つ」ということを意味しているのです。

要諦2:ゴール(目的)とそこに到達するための手段を決める

ゴールとは、例えば「お客さまともっとWin-Winの関係になる」「商談の日程調整を迅速化し、お客さまを待たせないようにする」のような「(理想的な)状態になる」ことを指します。ゴールが決まれば、それをどのように実現するかという手段について考えることができます。場合によっては、デジタルを使わないという選択肢もあるかもしれません。

ゴールを決める際の注意点があります。「DXをする」「MAツールを導入する」といった「行動」をゴールにすることは避けるべきです。行動は手段に過ぎません。手段と目的を取り違えると、真のゴールから遠ざかってしまいます。

DXというと、何かすごいフレームワークがあり、当たり前のアプローチでは解決できないのではと不安になるかもしれませんが、基本の型は何事も同じ、これまでのビジネスと変わらないと、われわれは考えています。

要諦3:最初から完璧な正解と成果を求めない

これは「目指すゴールを決めなくていい」ということではありません。仮のゴールを設定して、そこに向けた仮説を作り、まずはやってみることが大事ということです。重要なのは、以下の3点です。

- 仮説→実行→検証→修正(PDCA)を素早く回す

- 100点満点の計画を作るために時間を使わない

- 初回の結果は65点でいい

デジタルの世界はとても進歩が早く、不安がなくなるまで計画を練りに練っていると、できあがった頃には時代遅れになりかねません。ですから、まずは失敗を恐れずにやってみて、失敗から学ぶ。その先に、新しい景色が広がっていることでしょう。

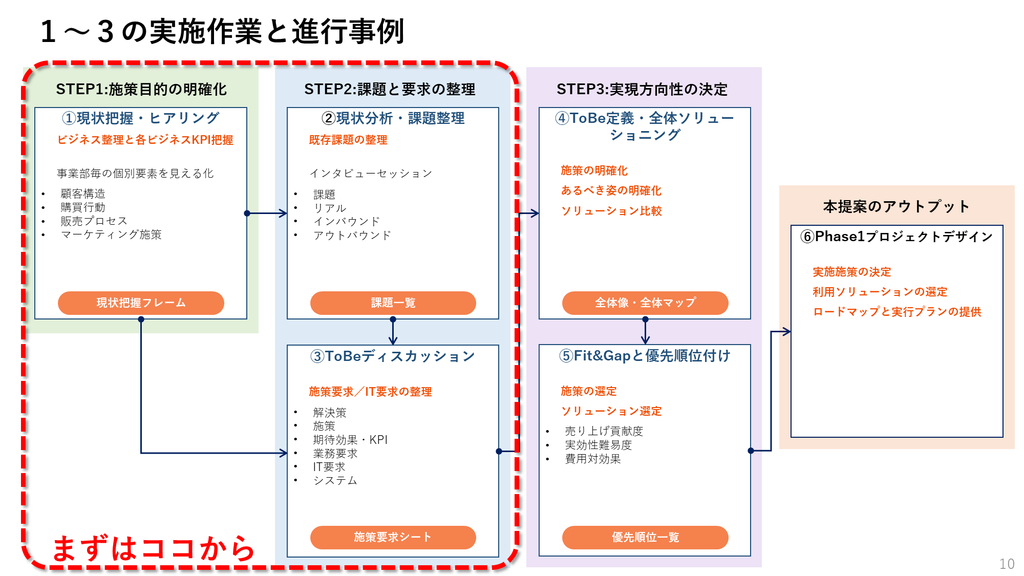

3つの要諦を実施作業に落とし込んだのが以下の図です。

何から始めればいいか分からないとお悩みの場合には、まずは赤い破線で囲ってある部分から始めてください。われわれが関わった実際のプロジェクトでも、この3つのステップから始めています。

- 現状把握・ヒアリング(言葉の定義を擦り合わせ、メンバー全員で共通認識を持つ)

- 現状分析・課題整理(目的を設定し、手段を検討する)

- ToBeディスカッション(手段を施策に落とし込む)

当たり前のことに思えますが、その当たり前ができていないことが多いのです。まずは、自分たちの現状を把握する。それを踏まえて目的を設定する。その上で初めて、次にどうありたいか(ToBe)という段階に進むことができます。

本記事では、製造業がDXを成功に導くための3つの要諦をご紹介しました。電通デジタルでは、多くのBtoBマーケティング、製造業DXに関するプロジェクトをお手伝いしています。BtoBマーケティングに関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※2022年3月30日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。