金融サービスは「難しい」「情報入手方法が分からない」「Webサイトやアプリが不便」など、消費者からネガティブなイメージを持たれがちです。

既存の金融サービスが顧客に選ばれ、競争力を維持するためには、UXとCXの変革が急務です。不便で分かりにくいUX、顧客の心に寄り添えないCXのままでは、優れたUX/CXを武器にする新規参入テック企業に顧客を奪われてしまう恐れがあります。

株式会社電通デジタルは、UXやCXの観点からリテール金融ビジネスの事業成長を支援しています。これまでにさまざまな企業と接する中で、多くの知見を得てきました。金融系企業がCX向上で成功するポイントは、①顧客の理解、②成功法則の活用、③組織的なCX推進、この3つです。本記事ではこの3点について、それぞれどのように取り組んでいくべきかを解説します。

(この記事は、2021年12月15日に開催したウェビナーで、電通デジタル CX/UXデザイン事業部 シニアコンサルタント 上村玄が発表した内容の採録です)

不便なUX、顧客に選ばれない金融サービスは生き残れない

現在、企業の競争力の源泉は、UXの良し悪しに移っています(※1)。しかし銀行、生保、損保、証券会社といった既存の金融サービスのUXは、一般の利用者にとってはまだまだ不便・面倒・分かりにくいというネガティブなイメージを持たれています。

さらに、金融サービスは、業界外部からのディスラプト(破壊)に直面しています。優れたUXで顧客と良好な関係を築いているテック企業は、収集したデータを活用することで顧客ニーズを深く理解し、金融サービスにおいても非常に速いスピードで新しい価値を生み出しています。

社会全体でDXが進む中、既存の金融サービスが顧客に選ばれ、競争力を維持し、生き残るためには、UXの変革が喫緊の課題です。不便で分かりにくいUXのままでは、テック企業に市場を奪われてしまう恐れがあるのです。

成功している金融系企業に共通するパターン

私はこれまで多くの担当者の方々と対面してきましたが、UX改善に取り組み始めた金融系企業が共通して直面する課題というものがあります。

- 金融系の商材が分かりにくく、お客さまになかなか価値を理解してもらえない

- 検討が長期間になることも多く、その場の行動促進だけでは成約に至りにくい

- 商材ごとに顧客にアプローチしているため、社内連携が足りず、CXに一貫性がない

- 顧客目線でCXを考える企業文化が根付いていないので、改善が進みにくい

一方で、UX改善がいいサイクルで回っている企業に共通するパターンは以下です。

- 顧客の生活に寄り添い、悩みや課題を理解し、顧客視点でサービスを検討している

- 成約に至るまでの長期間、全ての接点を連携することで、適切にアプローチし、行動促進をしている

- 組織横断チームによって効率的に知見が蓄積・転用され、CXに一貫性がある

- 顧客課題軸で考えるCX改善文化が根付いており、組織連携し改善活動を推進している

これらを整理すると、成功のポイントは、①顧客の理解、②成功法則の活用、③組織的なCX推進という、3つの要素に分類できます。この3点について、それぞれどのように取り組んでいくべきかを説明します。

CX向上における成功のポイント①顧客の理解

一番大切なのは顧客の理解です。徹底した顧客志向で、顧客中心の考え方をすることです。デジタルやテクノロジーという手段から入るのではなく、まず顧客に対する理解と共感を戦略の起点にすることが、その後のデジタル施策の成功にもつながります。

「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」。これはGoogle社の哲学と言える「Googleが掲げる10の事実」の最初に書かれている言葉です(※2)。

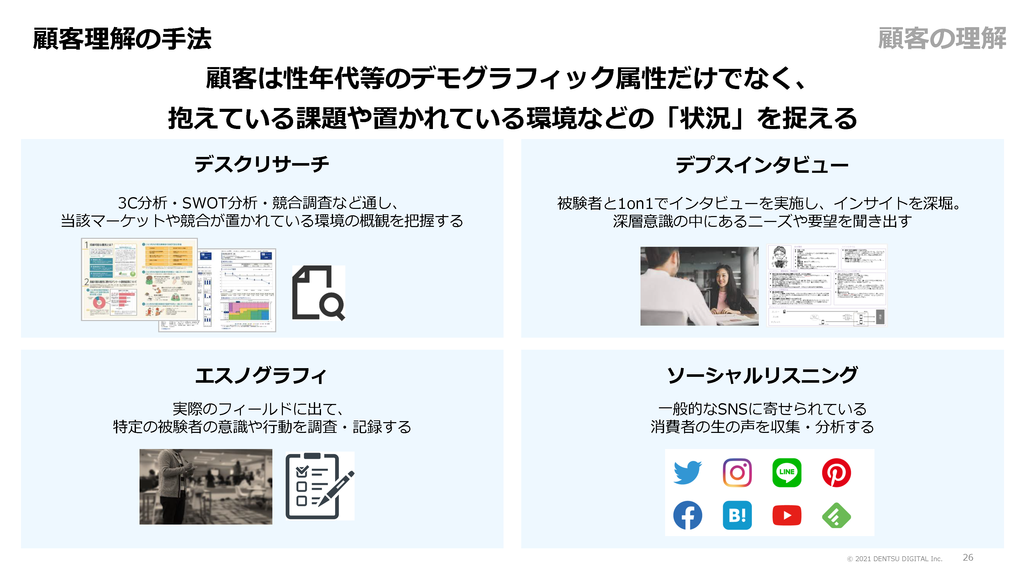

顧客理解の手法には、デスクリサーチ、顧客へのデプスインタビュー、エスノグラフィ(行動観察調査)、ソーシャルリスニングなどがあります。これらの定性的な顧客理解では、「なぜ」を深掘りすることが大切です。その人が抱えている課題、置かれている環境といった状況を捉え、「なぜそう考えたのか」「なぜそう行動するのか」を深く考察するのです。

顧客を理解し課題を解決していくことがCX改善の基本ですが、金融系企業のCX課題にはすでに多くのベストプラクティスがあるので、次に紹介する「成功法則」に基づいた確度の高い施策を素早く実施すべきです。

CX向上における成功のポイント②成功法則の活用

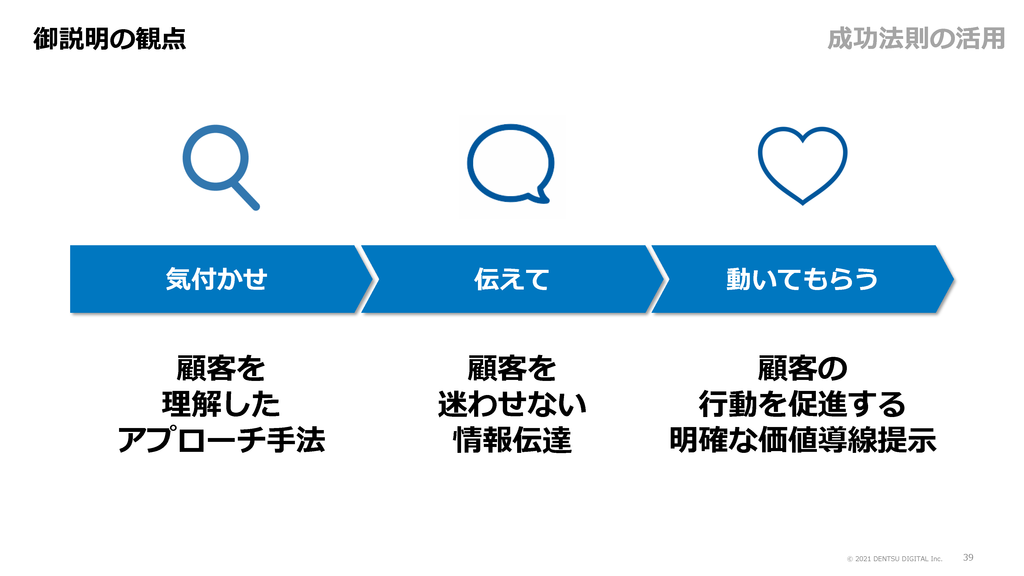

CV貢献の高いUI/UXの成功法則のうち、「気付かせ」「伝えて」「動いてもらう」という顧客態度変容の流れに焦点を絞ってご紹介します。

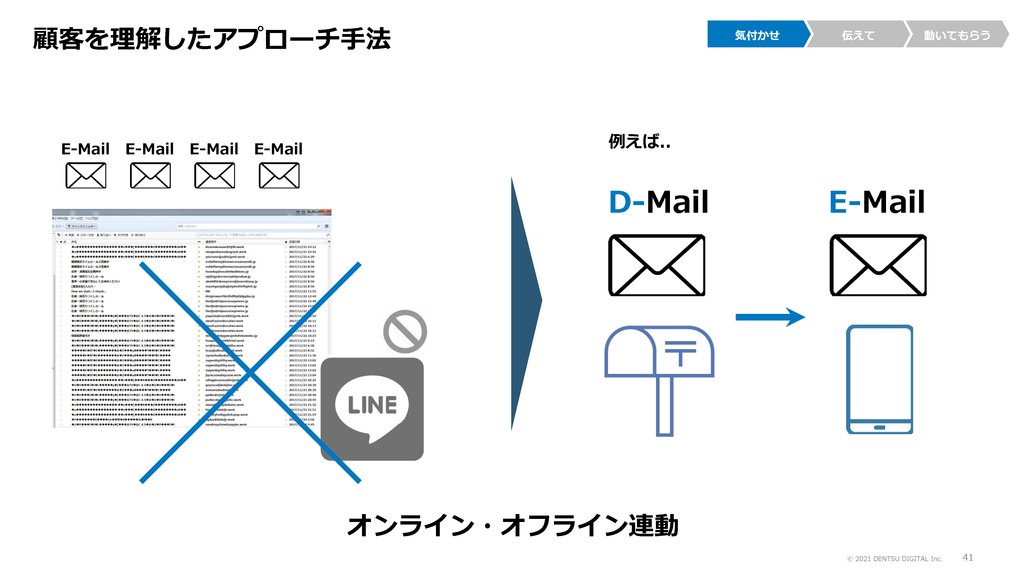

顧客を理解したアプローチ手法で「気付かせる」

アプローチの際に求められるのは、価値ある情報として認識してもらい、メッセージを顧客の心まで届けることです。

顧客の心に届けるには、顧客を理解したアプローチ手法を取らなくてはいけません。例えば、オフラインでDMを1通送り、「後日このようなEメールが届くので、詳しくはWebサイトを見てください」と伝えるだけで、劇的に開封率、行動率は向上します。

また、営業電話をかけるときも、DMやEメール、QRコードへの反応から、検討度合いが高まっていると思われる顧客に対して電話をかけるというアプローチをすれば、受電時に受ける印象も大きく変わります。

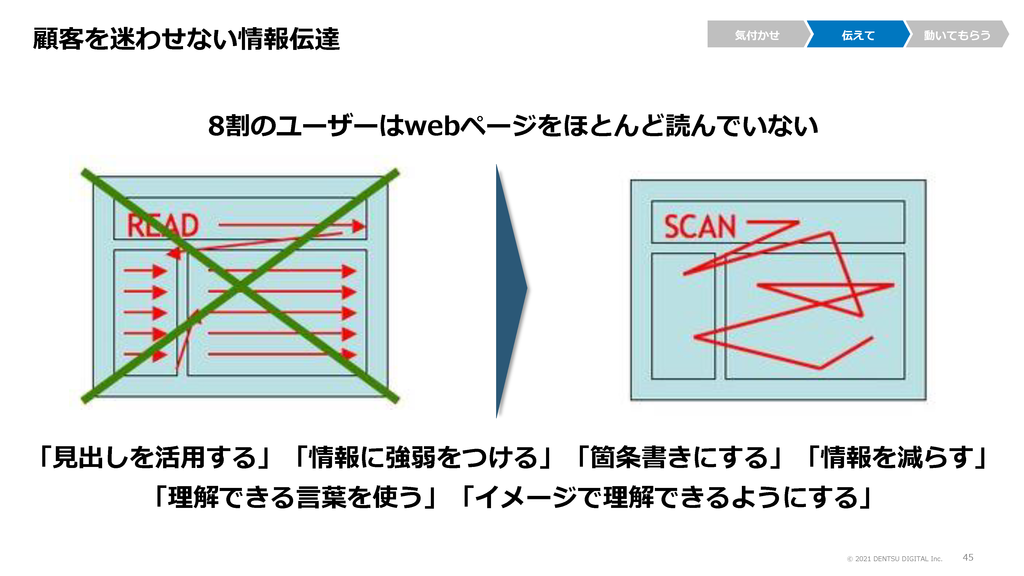

顧客を迷わせない方法で「伝える」

顧客が離れていく要因は、情報の多さ、複雑さ、乱雑さ、理解しにくさです。複雑化したインターフェースは行動達成までの時間を長引かせてしまい、ユーザーにストレスを与えるため、行動達成の阻害要因となります。

情報は極力シンプルに整理して伝えることが大切です。具体的な手法としては、「見出しを活用する」「情報に強弱をつける」「箇条書きにする」「情報を減らす」「理解できる言葉を使う」「イメージで理解できるようにする」などが有効です。

明確な価値導線で「動いてもらう」

人は、行動する理由や方法が分からないと動きません。例えば、Webやアプリの行動喚起において重要なのは、行動を促す明確な導線です。ユーザーに達成してほしい目的をしっかりと明示し、ユーザーが何のアクションを取ればいいのか、明確に分かるようにします。

行動喚起のテクニックとしてよく使われる「顧客の声」は、効果的に機能しない場合も多くあります。「どうせ企業の都合のいい声しか載せていない」「信用できない」と思われてしまうことがあるためです。

代替案としては、第三者評価や社会的証明という手段を使い、行動を促進する方法が有効です。例えば「自社の契約者が以前に使っていた会社の割合」を掲載することで、乗り換えにメリットがあることが伝わります。

また、Webサイトやアプリの画面ごとに、訴求する内容を変えるという方法もあります。例えばホーム画面ではサービス概念の価値訴求、商品詳細では具体的な金額の価値訴求、コンバージョンファネルでは割引の価値訴求といった形で、行動フローの各段階に適した訴求内容を表示します。こうすることで、ユーザーの行動が適切に前へ前へと促進されます。

CTA(Call To Action、行動喚起)ボタンのラベルやタイトルといったマイクロコピーの活用も成果が大きく変わります。ボタンのラベルを単に「登録」とした場合と、メリットを明示する「登録して毎日最高のヒントをもらう」とした場合で比較したところ、後者の方が会員登録数は33%も増加しました。このようなマイクロコピーの調整は手を付けやすく、場合によっては大きな効果を得ることができます。

CX向上における成功のポイント③組織的なCX推進

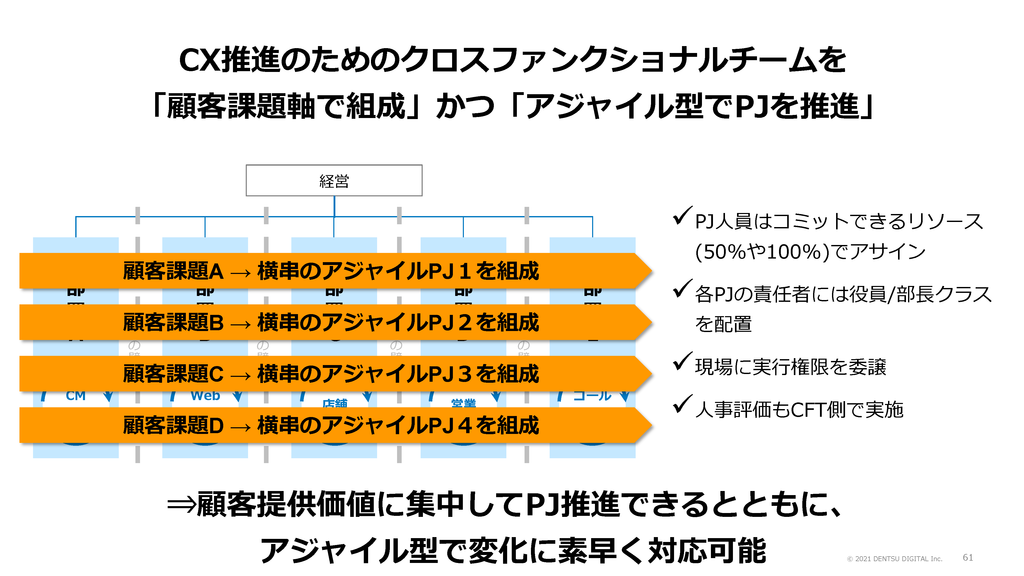

顧客接点のチャネルが多様化している現在、一貫性のあるCXをつくり上げるには、チャネル横断組織によるプロジェクトが必要不可欠です。とはいえ、縦割り文化が支配的な金融系企業で、どうすれば組織の壁を越えて、効率的かつ機能的にプロジェクトを推進し、チームの生産性と品質を高めることができるのでしょうか。

この課題に対して、金融業界で有名なDBS銀行(シンガポール)、BBVA銀行(スペイン)、INGグループ(オランダ)などが採用し、成功している方法があります。それが「顧客課題軸でのクロスファンクショナルチーム×アジャイル型のプロジェクト推進」です。

この方法の特徴は、組織横断でのプロジェクトに対応するため、横軸となる顧客課題軸で、きちんと体系化したチームを組成していることです。

「顧客課題A」に対応する「横串のアジャイルプロジェクト1」、「顧客課題B」に対応する「横串のアジャイルプロジェクト2」といった形で、顧客課題ごとにチームが分けられます。そして、各プロジェクトでは顧客フィードバックを受けた改善を行い、アジャイル型でプロジェクトを推進します。

各プロジェクトの責任者には役員や部長クラスを配置し、アジャイルに動けるよう現場に実行権限を委譲しています。そして、人事評価もクロスファンクショナルチーム側で行います。これにより、真に顧客への提供価値に集中してプロジェクトを推進することが可能になります。

CX推進の統合拠点となる組織CX CoE

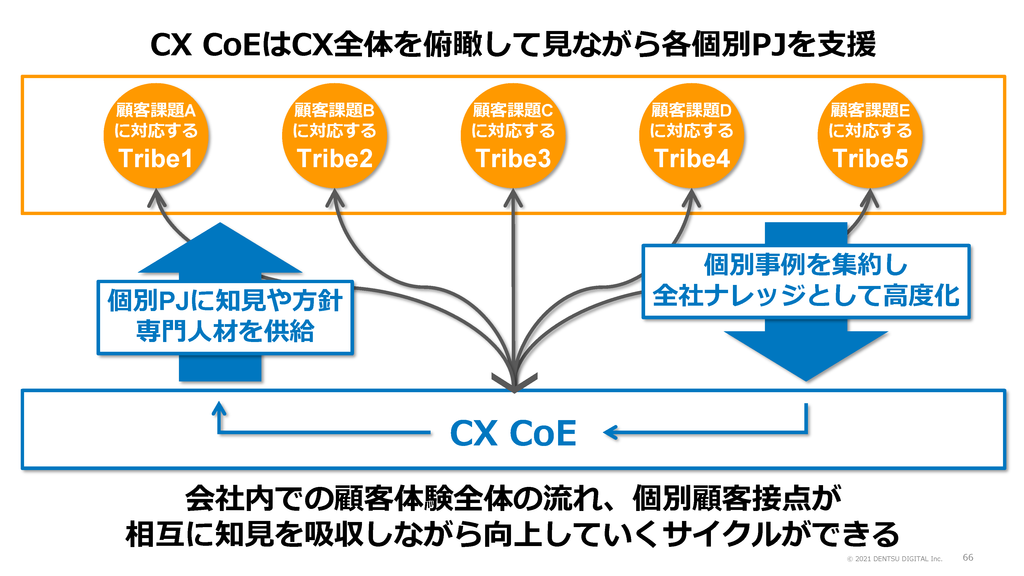

ただ、このときに疑問として出てくるのが、顧客課題軸での複数プロジェクトチームがあったとき、誰が全体を統合的に見るのかという話です。

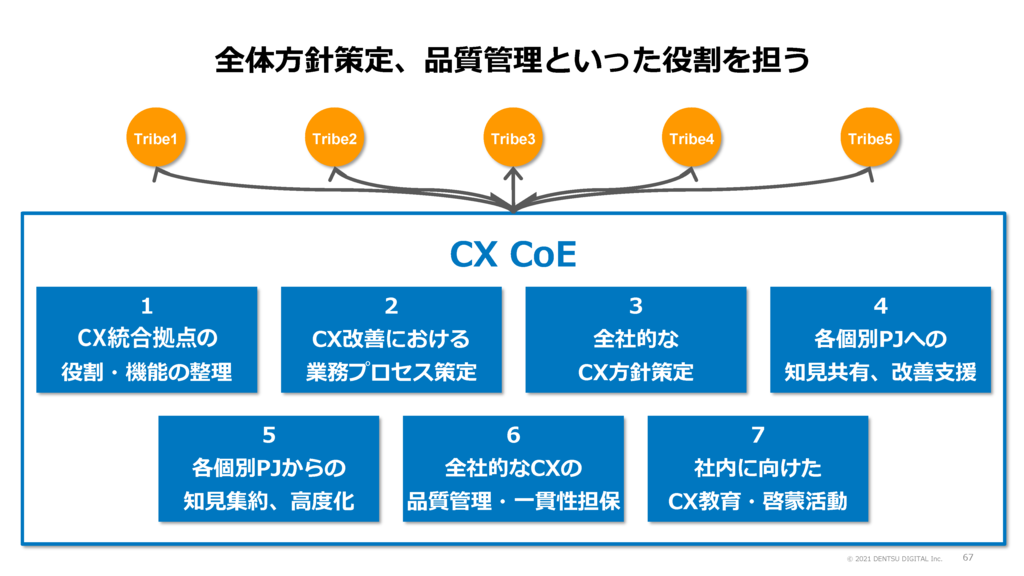

ここで求められるのが、CX推進の統合拠点となる専門組織、CX Center of Excellence(CX CoE)です。CoEというのは、組織横断型の特定課題に専門特化し、高度な研究・開発活動を行う集団・拠点のことを指します。

CX CoEは、すべてのプロジェクトのCX全体を俯瞰して見ながら、各個別プロジェクトでの体験向上を支援します。CoE組織から個別プロジェクトに、知見やCX方針、専門人材を提供し、反対に個別プロジェクトからは実務推進する中で得られる個別事例を収集し、全社的な知見として集約・抽象化・高度化します。

これにより、会社内での全体のCXと、個別プロジェクトでのCXが、相互に知見を吸収しながら向上するサイクルがぐるぐる回って成長することになります。逆にこれがないと、各トライブの知見が、トライブの中に閉じたままになってしまいます。

CX CoEの主要な職務は7つあります。

- CX統合拠点の役割・機能の整理

- CX改善における業務プロセス策定

- 全社的なCX方針策定

- 各個別プロジェクトへの知見共有、改善支援

- 各個別プロジェクトからの知見集約、高度化

- 全社的なCXの品質管理・一貫性担保

- 社内に向けたCX教育・啓蒙活動

これらにより、企業のCX向上活動が高度化します。

CXの理想型は一日にして成らず

金融サービスのCX向上における成功のポイントは、顧客の理解、成功法則の活用、組織的なCX推進の3つです。もちろん全てを一度に実行することはできません。取り組みやすいところから始めて、少しずつ成功を積み重ねていくことが重要です。電通デジタルでは、UXやCXの観点からリテール金融ビジネスの事業成長を支援していますので、お気軽にご相談ください。

※1 本記事におけるCX/UI/UXの定義ですが、CXは「複数の製品やサービス利用時の体験の総称」、UXは「単一の製品やサービス利用時の体験の総称」、UIは「サービス製品とユーザーとの接触面」という意味で使用しています。また、あらゆる接点、文脈におけるCX、UXの全てを含む総称として、マクロな意味でUXという言葉を利用している場合もあります。

※2 出典:「Google が掲げる 10 の事実」(Google/2022年2月2日閲覧)

※2022年2月25日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。