2021年8月、国際的なAIコンペティション(以下、コンペ)のプラットフォーム「Kaggle」で開催されたゲームAIコンペ「Hungry Geese」において、株式会社電通デジタルのAIエンジニア2人を含むチームが、金メダルを獲得しました(※1)。

AIエンジニアにとって、Kaggleとは「天下一武道会」のような存在です。ホスト(企業や政府機関)から提供される課題とデータセットに対して、データ分析やモデリングの精度といった技術力をコンペで競い合い、その順位によって、金・銀・銅メダルが授与されます。また、獲得したメダルの累積数で、Grandmaster、Masterなどの称号が与えられます。

本記事では、金メダルを獲得した電通デジタル アドバンストクリエイティブセンター(以下、ACRC)のAIエンジニア・石川隆一氏と村田秀樹氏に、今回のコンペの内容や工夫した点、AI×クリエーティブの可能性などについて聞きました。

世界中のAIエンジニアと競い合えるKaggle

Q.Kaggleのコンペとは、どのようなものなのでしょうか?

石川:まず企業や政府機関、研究者がホストとなって、課題とデータセットを提供します。その内容を見て、世界中からAIエンジニアが参加し、技術力を競い合う、というのがKaggleのコンペです。こうしたコンペは並行して複数開催されています。

コンペの参加費は無料。1つのコンペの開催期間は3カ月ほどで、多いときには1,000を超えるチームが参加します。今回のゲームAIコンペ「Hungry Geese(はらぺこのガチョウ)」には875チーム(1,039人)が参加しました。

Q.参加するAIエンジニアには、どのようなリターンがあるのでしょうか?

石川:コンペによって異なりますが、賞金、賞、記念品、称賛、知識といったリターンを得られます。中には数千ドル~数万ドルの賞金を得られるコンペもあります。

Q.AIエンジニアにとっての「天下一武道会」みたいな感じですか?

石川:まさに、その通りですね。

村田:「天下一武道会」は、すごくいい表現です。Kaggleには、世界中からとても多くのすご腕AIエンジニアが参加していて、日々コンペでAI技術力を競い合っています。私はその戦いがとにかく楽しくて、2018年以来、ずっと参加しています。

石川:Kaggleは、コンペで入賞すると、知名度が一気に上がるようなプラットフォームなんです。村田さんもそうですが、Kaggleで優秀な成績を上げ続けている人は、AIエンジニアの間では大変な有名人です。

Hungry Geeseは強化学習AIを対戦させ、強さを競うコンペ

Q.今回金メダルを獲得した「Hungry Geese」は、どういう内容のコンペですか?

石川:機械学習の一種である「強化学習」のAIを開発し、その強さを「Hungry Geese」というゲームで競うコンペです。

強化学習というのはシミュレーションによく使われるAIで、よく知られている例だと、囲碁AIや将棋AIなどにも使われています。正解がないタスクに対して、何度も試行錯誤を繰り返し、その結果を学習させることで、AIがそのタスクをできるようになる、という手法です。

強化学習は、クリエーティブ業務ではほぼ使う機会がないので、これまであまり縁がなかったのですが、「正解がないこと」に挑むという点で、将来的にクリエーティブ業務にも生かせる可能性があります。総合的なAI技術力の強化という観点からも、かねてより村田さんと「機会があればチャレンジしてみたいね」と話していました。

Q.「Hungry Geese」は、4チームがそれぞれのガチョウAIを対戦させるゲームなんですね。

石川:そうです。参加チームは、あらかじめ自チームのガチョウAIを開発して提出します。ガチョウAIは、対戦チームを組み替えながら対戦を繰り返し、約2週間の競技期間の後、総合スコアで順位が決定する、という流れでした。

Hungry Geeseのルール

- 1チームにつきガチョウ1羽でプレイ

- 4チーム同時にプレイする対戦型

- 盤面は縦7マス、横11マス(左と右、上と下はつながっている)

- 1ターンごとに上下左右1マスずつガチョウを動かす(最大200ターン)

- 盤面には常に2つのfoodが出現する

- foodを食べるとガチョウが1マス分長くなる

- 40ターンごとにガチョウが1マス分短くなる

- 他のガチョウにぶつかると消滅する

- 自分の体に当たっても消滅する

- より多くのターン生存し、より体の長いガチョウが勝ち

Q.石川さん、村田さんのチームは875チーム中4位となり、上位10チーム+0.2%に授与される金メダルを獲得しました。どういう部分が難しかったでしょうか?

石川:特に難しいと思ったのは、ジレンマへの対応です。できるだけたくさんfoodを食べさせたいけれども、foodの取り合いでぶつかると消滅してしまう。じゃあ、できるだけぶつからないようにとfoodを食べないようにすると、今度は次第にガチョウの体が縮んで消滅してしまう。そうしたジレンマを克服しながら、どう成長させるか、最後まで生き残らせるか、その案配が難しく、村田さんとディスカッションして、試行錯誤を重ねました。

村田:同じ盤上に、どういう動きをするか分からない他のガチョウが3羽いて、foodもどこに出現するか分からず偶然性が大きく、とても難しいゲームだと実感しました。自分のガチョウにしてほしい動きをさせるために、入力するデータや報酬を工夫し学習させる過程は難しかったですが、少しずつガチョウがしてほしい動きをするにつれ、自分のガチョウに愛着が湧きました。

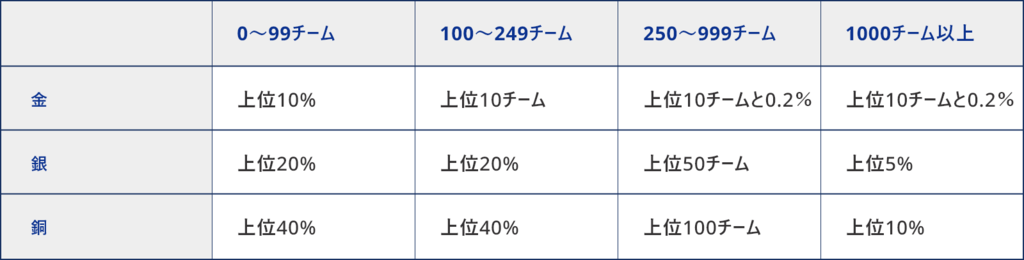

メダルの獲得条件(※2)

AI領域に関して、電通デジタルのブランド強化に役立つ

Q.Kaggle参加に際して、会社からはどのようなサポートがありましたか?

石川:入社以来、上司と共に業務時間内でも、時間に余裕があるときはKaggleのプログラミングに取り組んでいこうという環境を一緒につくってきました。このように技術力の向上を支えてくれる会社に感謝しています。

Q.今回の入賞は、電通デジタルにとってどのような影響がありますか?

石川:Kaggleへの参加や入賞は、AI領域に関して、電通デジタルのブランド強化、期待の醸成につながりますし、エンジニアの技術力を一定に保ち続ける効果もあります。

私は中途採用の面接をすることもありますが、村田さんが入社されて以降、AIエンジニアの応募が増えました。しかも応募者はたいてい村田さんの名前を挙げて、一緒に働いてみたいと言うんです。AIエンジニア採用にもさらに良い影響が出てくると思います。

Q.村田さんは入社前の2019年4月にMasterを取得、石川さんは今回Masterを取得したことで、現在電通デジタルには、Masterが2人いる状態になりました。これは業界内では、どういった位置付けになりますか?

石川:Masterは、日本ではまだ100~200人ほどだといわれていて、AI開発企業でもMasterが1人いればすごい、という状況です。

そういった意味で、電通デジタルにMasterが2人いるというのは、会社としてこれからAI分野に注力するというアピールになりますし、業界内やクライアントに対して、非常に大きなインパクトがあると思います。

村田:私も2020年6月に入社してから、「電通デジタルにもAIエンジニアがいる」ということをアピールしたかったので、今回の入賞と石川さんのMaster獲得で、対外的に広くアピールできたことは、すごく良かったと思っています。

Q.実際の業務の現場で、Masterであることが役に立つことはありますか?

石川:例えば、AIが必要な業務の競合コンペの場で、「Masterの称号を持っているエンジニアがプロジェクトにジョインして、御社の課題を解決します」というアピールは、最高のプレゼンスになります。実際、Masterがジョインしているという理由で、コンペを勝ち取ることもあります。

AIエンジニアにとってのGrandmasterやMasterという称号は、従来のクリエーティブ領域だと、カンヌライオンズ受賞に匹敵するのではと、個人的には思っています。今後は、一流のAIエンジニアがジョインすることが、電通デジタルのクリエーティブ領域にとっての新しい武器となっていくはずですし、その先鞭を付けられたのではないか、という自負はあります。

村田:電通デジタルに入社してから、Kaggleで培った技術や経験を生かして、実際の課題を解決できた事例を目にして、大きな可能性を感じました。デジタルマーケティングやクリエーティブ領域にもかなり生かせる部分が多いと実感しています。

石川:私もほぼ同じ感想で、課題を解決するという点では、AIは現時点でも非常に役立つ技術です。

ACRCでは社会的課題の解決にもAIを活用

Q.ACRCでは、AIをどのように課題解決に活用してきましたか?

石川:これまでの事例を挙げると、電通デジタル、ヤフー株式会社、株式会社PARTYが警察庁協力のもと進めたプロジェクト「TEHAI」は、AIによって指名手配被疑者の過去の写真を老化させて、現在の姿を予想するというクリエーティブプロジェクトです。指名手配被疑者の情報提供を促進したいという課題の解決に、AIを活用しました(※3)。

また、「"名画になった"海 展」では、国際的にも社会課題になっているプラスチックゴミ問題を発信するという目的で、AIの技術を活用したクリエーティブを作成し、美術展を開催しました。こちらは、アジア太平洋最大級の広告祭「Spikes Asia 2021」のデジタル部門、デジタル・クラフト部門でグランプリを取ることができました(※4)。

ここ1年で少しずつ、AI×クリエーティブの事例はできつつありますが、数としてはまだまだです。こうした事例をもっと増やし、AI技術を利用した成果をクリエーティブとして表現できるようにしたいと思っています。

AIでワクワクするもの、面白いものを作りたい

Q.今後、AIを用いたクリエーティブの創造と新しいサービスの開発について、どのような可能性を感じていますか?

村田:ACRCには優れたクリエーターやプランナーが多くいるので、その方々の感性とわれわれのAIの技術を掛け合わせて面白いものを作るとか、人の心を動かすとか、課題解決するとか、そういったことを実現できるのではないかと感じています。

石川:入社動機でもある、ワクワクするもの、面白いものを作りたいという気持ちは今も強く持っていて、なんとかして実現したいですね。

9月末に、AIを活用した大喜利イベント「ボケて電笑戦」を開催しました(※5)。かねてより、「AIは課題を解決する以外にも、思わず笑っちゃうような面白いこともできるんだよ」ということを多くの人に知ってもらいたいなと考えていたので、こうしたイベントには継続的に携わっていきたいです。

Q.最後に、自社の業務や課題解決にAIが活用できないか、と考えているクライアントの担当者に向けて、一言お願いします。

石川:AIに関しての詳しい知識は必要ありません。Kaggleのコンペのように、課題とデータセットを提示していただいて、「この課題はAIで解決できますか?」とご相談いただければ、「できる/できない/できるかも」というお返事はすぐにできます。

村田:難しい課題に、アイデアを出し合いながら解決を模索する取り組みは、有意義だと考えています。「この課題を解決したい」とか「こういうことができたら面白そうだよね」という形でご相談いただき、一緒にワクワクする企画を生み出しましょう。

村田秀樹氏、石川隆一氏の両名によるチームは、2022年5月開催のKaggle「NBME - Score Clinical Patient Notes」にも参戦、1471チーム中1位となり、金メダルを獲得しました。また、村田はこのメダル獲得によってKaggle称号の最高位である「Kaggle Grandmaster」を得ました(※6)。さらに、本メディアでもインタビューを実施。その模様は後日公開予定です。

※1: "電通デジタル社員、国際的AIコンペティション「Hungry Geese」(Kaggle)で金メダルを受賞". 電通デジタル(2021年8月11日)2021年10月13日閲覧。

※2: "Kaggle Progression System". Kaggle.(2021年10月13日閲覧)。

※3: "ヤフー、電通デジタル、PARTYが、警察庁と連携して、 AIにより指名手配被疑者の過去の写真から今の姿を予測する プロジェクト「TEHAI(てはい)」を公開". ヤフー(2020年9月30日)2021年10月13日閲覧。

※4: "アジア太平洋最大級の広告祭 「Spikes Asia 2021」の2部門でグランプリ受賞". 電通デジタル(2021年3月5日)2021年10月13日閲覧。

※5: "電通デジタルとオモロキ社、投稿画像にAIが絶妙にボケる「bokete camera」共同開発". 電通デジタル(2021年9月14日)2021年10月13日閲覧。

※6:"電通デジタル社員、国際的AIコンペティション「NBME - Score Clinical Patient Notes」(Kaggle)で 優勝、金メダルを受賞―国内で数少ない最高位Kaggle Grandmaster称号も取得、AI技術で企業のデータマーケティングを支援―".電通デジタル(2022年5月18日)2022年6月20日閲覧。

※2021年10月19日電通デジタルコーポレートサイトにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職は記事執筆当時のものです。