2030年のSDGs達成に向け、「サステナブル経営」や「ESG投資」の重要性が高まっています。SDGsと事業性の両立を目指し、社会課題の解決につながる新規事業を検討している企業も多いのではないでしょうか。そんな中、株式会社電通デジタルは2022年7月、企業のSDGs事業開発を支援する「Sustainable Future Design(サステナブルフューチャーデザイン) プログラム」の提供を開始しました。

ローンチから1年が経過したタイミングで、このソリューションが企業のどんな声に応え、どのようにして事業開発をサポートしているのかを探るため、開発に携わる電通デジタルの勝谷さや香氏にインタビューを実施。前編では、このソリューションが生まれた背景や、その独自性について話を聞きました。

生活者の行動変容を促すため、企業は何をするべきか

Q.はじめに、勝谷さんの経歴や仕事内容について教えてください。

また、サステナビリティルームも兼務しています。もともと「社会課題×ビジネス」に関心があり、そこから生まれたソリューションが「Sustainable Future Design プログラム」です。

Q.サステナビリティルームは、どのような活動をする部署でしょうか。

サステナビリティと聞くと、一部の意識が高い人たちの話と捉えられがちですが、実はそうではありません。生活者のほとんどがサステナビリティに配慮した生活を実践したいと考えている一方で、企業側のサービス提供が追いついていないというのが現状であり、そのギャップを埋めるのがわれわれの役割だと考えています。

「人の心を動かし、社会課題を解決へ導く事業を。」というのがサステナビリティルームのミッションですが、社会課題の場合、負を抱えている当事者ではない人にアプローチが必要となるケースが多いです。

自分ごと化しづらいこの領域において、生活者の行動変容のトリガーは何なのか、といった問いに対してリサーチや分析なども行っています。また、ヨーロッパへサーキュラーエコノミーの視察に行ったメンバーもいます。海外の動きもキャッチし、さまざまな課題感を持つクライアント企業さまのご相談に幅広く応えていきたいと考えています。

身近な社会課題を見落とさず、事業開発に結び付ける

Q.2022年7月にリリースされた「Sustainable Future Design プログラム」は、どのようなソリューションでしょうか。新規事業を支援するソリューションは多数あると思いますが、このプログラムならではの独自性についてあらためてお聞かせください。

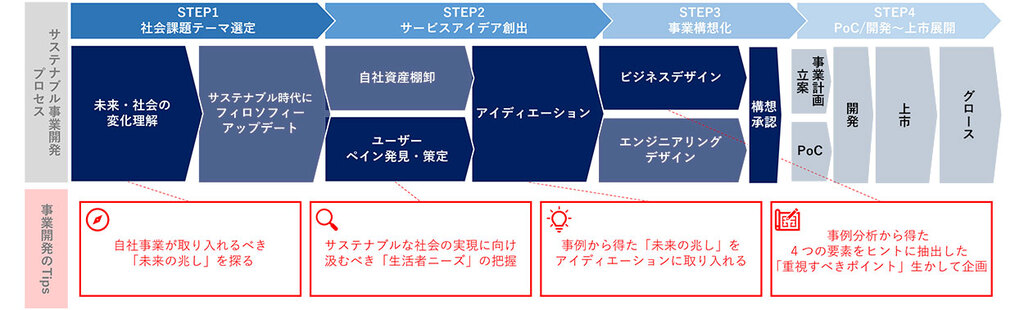

Q.具体的には、どのようなソリューションなのでしょうか。

さらに、社会課題に対する生活者の温度感、意識変化も感じていただきます。「社会課題=意識の高い人が取り組むこと」という認識をお持ちの方もいますが、海外も含めて生活者のマインドは変わりつつあるので、リサーチに基づく実情をインプットしていきます。

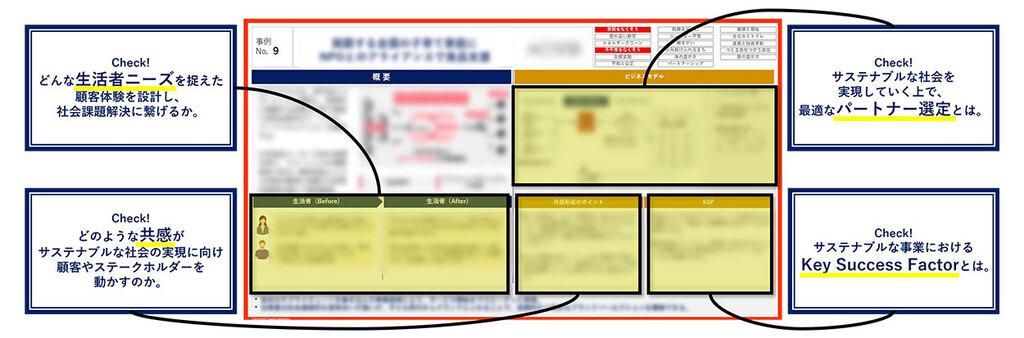

また、多くの企業では、SDGsと事業性の両立に苦労されています。その解決のヒントにするため、さまざまな先行事例から、何が成功要因だったのか、どのようなパートナーとどうやって共感を形成しながら事業を拡大したのかを分析し、その結果を参考に事業開発を支援していきます。

Q.先行事例を集める際、どのような基準でピックアップし、どうやって整理しているのでしょうか。

Q.独自ツールの「サステナブルフューチャーナビ」も開発したそうですが、その目的や使い方について教えてください。

前半のプロセスでは、サステナビリティ先進国の取り組みや生活者の声、キーワード、最新トレンドなどをクイックにインプットし、クライアント企業さまと社会課題の接点を探るためにナビを使います。後半のプロセスでは、さまざまな事例分析の中から、どのようなヒントを参考にしてサービスデザインを行うかを検討する際にこのナビを活用しています。

サステナブル社会の実現に向けて、CO2排出量削減などに取り組む企業は少なくありません。しかし、サステナブルな新規事業開発となると、必要性を理解しつつも二の足を踏んでいる企業も多いのではないでしょうか。サステナビリティルームでは、そんな企業の相談に広く応え、「Sustainable Future Design プログラム」をはじめとするソリューションを提供しています。前編ではその概要を紹介しましたが、後編ではリリース後の反響、「Sustainable Future Design プログラム」やサステナビリティルームの展望について話を聞きます。

電通グループでは、社会課題と事業性を両立させた新規事業の創出を、さまざまなソリューションでサポートしています。サステナブル社会に貢献する事業を検討している企業の方は、ぜひCONTACTからお問い合わせください。