電通PRコンサルティングのZ世代社員が、ソーシャル・イノベーターと共にNEXT社会課題を発見し、企業連携で解決する方法を探っていく連載、「NEXT社会課題」。

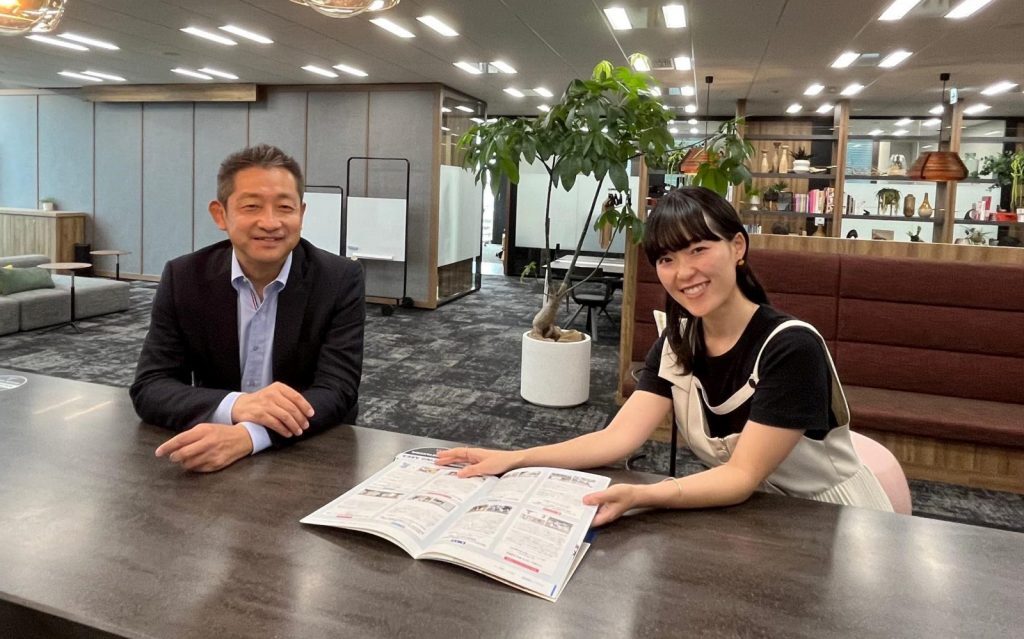

今回は、2018年11月に設立された一般社団法人パラスポーツ推進ネットワーク(以下、パラネット)の平山豊理事・事務局長にお話を伺います。パラスポーツ(障がい者スポーツ)の価値向上、東京2020パラリンピックの成功、競技団体(以下、NF)の自立自走サポートを目的とし、NFに寄り添ってきたパラネット。現在意識している「NEXT社会課題」とは?そして、企業と連携した課題解決のアイデアについてもお話しいただきました。

また、実際にパラネットを通じて「パラスポーツ支援」に関わり、「新たな物差しを見つけた企業の声」もご紹介します。

パラスポーツの価値に共感する人々をネットワークし、インクルーシブ社会の実現を加速していく

Q.最初に、パラネットの活動内容について教えてください。

平山:パラネットは、パラスポーツの普及促進、競技理解度・大会魅力度の向上などのサポートを行い、NFの皆様と共に、パラスポーツを通じて、互いを認め合う社会を実現していくために設立された一般社団法人です。東京2020パラリンピックの開催が決まった時、パラスポーツへの社会的関心の高まりが予想されました。その盛り上がりを一過性のものにしたくない。そう考えた時、パラスポーツを取り巻く課題は山積みでした。

例えば、大会は観客を意識したものというより、あくまで「競技会」という位置付けだったり、情報発信に手が回らず取材に結び付かなかったり、メディアが来ても対応が難しかったり……。

また、企業から「パラスポーツを支援したい」と申し出を頂いても、NF側が具体的にどんな支援が必要なのか、パラスポーツを通して支援企業にどんな貢献ができるのかといったことを把握できていないことも多かったように思います。

そういった課題に一緒に取り組むために設立されたのがパラネット。競技の認知・理解度の向上、興味喚起やファン獲得を促す黒子的存在です。2022年4月には、東京2020パラリンピック終了を受けてミッションもアップデートしました。仲間を募って“ネットワーク”し、パラスポーツの価値を今後も高めていきます。

Q.東京2020パラリンピック後、パラスポーツを取り巻く状況はいかがですか?

平山:大会開催の影響はやはり大きく、メディアにも積極的に取り上げられたことでパラスポーツへの関心は高まりました。パラスポーツ大会のボランティアや、NFへの職員応募も急増したと聞いています。

また、これまでは広告による「協賛支援」という形が主流だったのですが、そうではない無形支援、選手のためにもなり、企業/社員のためにもなるWIN-WINな「CSV支援」が注目されています。

地方はパラスポーツの先進地域だった

Q.では、平山さんが考える「NEXT社会課題」について教えていただけますか?

平山:「都市部/大企業じゃないとパラスポーツは支援ができないかもと思ってる問題」とさせてください。パラリンピックで東京を中心に企業・自治体のパラ支援活動が非常に盛り上がりましたが、必ずしも都市部でないとパラスポーツに関わるメリットがないというわけでは全くありません。むしろ、地方がけん引しているトピックでもある、これがパラスポーツの面白いところです。

その地域の1つが、日本の「パラスポーツ発祥の地」である九州。北九州市の「北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会」、飯塚市の「飯塚国際車いすテニス大会」、大分市の「大分国際車いすマラソン」など、国内外からトップアスリートが集う大会が毎年開かれています。現地の熱気は、すごいですよ。

飯塚のテニス大会で感銘を受けたのが、タクシーの運転手さんが手慣れた様子で車いすのお客さまを乗せていたことでした。その光景を見て、過去に視察したリオ2016パラリンピックを思い出しました。リオの街はバリアフリー化がかなり遅れていましたが、車いすの方が困っている現場に居合わせただけの、見知らぬ人たちが車いすを持ち上げたり押したりしていたんです。

このようなパラスポーツを通したコミュニケーションづくりは、企業にとっても関わる余地のある課題だと思いますし、大小関わらずさまざまな規模の企業が取り組んでいけると思っています。

例えば、「株式会社パイプライン」というクリエーティブ・ファームがパラネットの賛助会員になってくださっているのですが、支援を通して社内外に、さまざまな好影響があると聞いています。

「自分たちが関われると思っていなかった。」パラスポーツ業界をダイレクトに支える1人の社員が生んだ、社内の変化とは

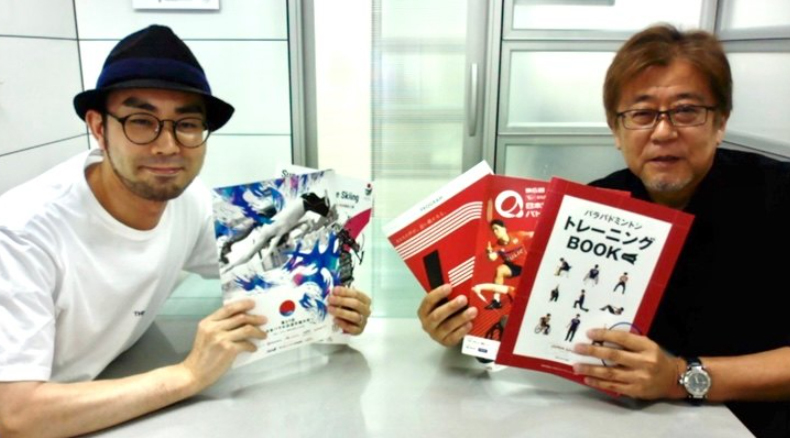

創立30年のクリエーティブ・ファーム「株式会社パイプライン」は、2019年よりパラネットの賛助会員。石黒文浩社長と、最前線でNFとの活動を行っている同社デザイナー大久保秀祐氏に「生の声」を伺ってみたところ、そこには小さくも確実に熱を帯びたコミュニケーションが存在していました。

Q.パラスポーツ支援に関わられたきっかけについてお聞かせください。

大久保:会員になってから「パラバドミントンの大会パンフレットを作ってほしい」とお話を頂いたことが全ての始まりです。その後他の競技制作物(トレーニング動画、冊子、等)もお手伝いするようになり、もう3年ほどになりますね。

当時は、パラスポーツや障がいについてほとんど知識がなく、パンフレット制作のためにパラバドミントンの大会を視察し、こんな世界があるんだと驚いたのを覚えています。車いすラグビー世界大会も1人で見に行ったのですが、こんなにかっこいいのか……と、心が揺さぶられました。

Q.実際、パラスポーツ支援に関わってみて、社内に変化はありましたか?

石黒:当社はBtoB中心ということもあり、なかなか直接的にお客さまから感謝されるということが多くはない。なので、一番困っている方々(NFや選手)から直接「ありがとう」と言われたり、社内外からもお褒めの言葉を頂いたりしたことで、彼の意識が変わり、どんどんのめり込んでいくのが分かりました。そんな姿を見て、周りの社員も影響を受けたようです。

大久保:課題解決に貢献している実感が持てて、確実に働くことへのやりがいや満足度が上がりました。自分たちが関わり、NFさんをサポートできるのであれば力になりたい。やるべきだという使命感も芽生えましたね。プライベートでも、それまではどう話しかければいいか分からなかったハンディをお持ちの方に対しても、自然に声をかけられるようになりました。「パラスポーツを見に行きたい」と言う同僚も出てきて。

Q.当初からパラスポーツ支援をやりたいと思っていたのでしょうか?

石黒:われわれがこのような課題にトライできるとは、正直思っていなかったんです。パラスポーツの支援も、最初から「SDGsに取り組むぞ!」とは思っておらず、社員のより良い労働環境を提供するにはどうしたらいいか?ということがスタートでした。その結果、当社の事業の強みを生かしたサステナブルな仕事につながり、会社の利益という点でも「社会貢献」という新たな物差しを得た。他社さんとお話をする際も引き合いに出すこともあります。実際、パートナー企業である印刷会社さんも、パラスポーツ支援を始めることになりました。

大久保:社内も社外も、パラスポーツが自分たちをつなぐ新たな“共通言語”になった感覚です。本当に、関われてうれしいと思っています。

子どもにこそパラを届けたい。20年後、30年後のじゃんけんの在り方を変えていく

Q.「NEXT社会課題」解決のため、パラネットが今後力を入れたいことを教えてください。

平山:パラネットの賛助会員を通してのNFサポートはもちろんですが、地域一体となってパラスポーツを支援するモデルケースをつくりたいです。

また、インクルーシブ社会の実現には20、30年といった単位で時間がかかると覚悟しています。だからこそどこに住んでいるかに関わらず、子どもの頃からパラスポーツに打ち込む競技者と交流できる機会づくりが大切なんです。

Q.そうすると、子どもたちに関わりが深い企業のパラスポーツ支援も、大きな意味がありそうですね。

平山:そうですね。教育分野とパラスポーツ支援は特に相性がいいと思います。

子どもは素直なので、例えば、手にまひがある車いすラグビー選手に出会うと「じゃんけんできるの?ごはんどうやって食べるの?」と、遠慮なく質問します。選手も「じゃんけんは声を出してするんだ」と教えてあげたり、手にスプーンをはめ込んで一緒にごはんを食べたり。子どもたちは、工夫してハンディキャップを乗り越えられる姿に感化されると同時に、障がい者を特別な存在ではなく、1人の人格として認識します。

Q.私も、子どもたちが「◯◯さん頑張れ!」と、選手の名前を呼んで応援する姿を見て、障がいがあるから応援する、ではなく、ただの選手のファンとして叫ぶ姿を見て、これでいいんだよなと感じたことを思い出しました。

平山:すごく自然ですよね。パラスポーツや障がい者の存在を身近に感じる機会を設け、多様な人間が助け合って生きるという「当たり前」をパラスポーツならつくれると思っています。

Q.パラスポーツの魅力を知る機会や、企業連携のタイミングにふさわしいイベントはありますか?

平山:今年のイベントに絞ると、注目を集めそうなのが11月に行われる予定のパラバドミントンの世界選手権です。海外有力選手も多数来日するので、支援企業のPR機会にもなると思います。

その他、車いすラグビーの「2022 SHIBUYA CUP」が11月19日(土)~20日(日)、「第41回大分国際車いすマラソン」が11月20日(日)、「第18回北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会」が12月16日(金)~18日(日)に行われます。

まずは見て、体験してみる。ぜひ、多くの方にパラスポーツに触れてほしいです。

Q.最後に、企業がパラスポーツ支援をするとしたら、どんな方法が考えられそうでしょうか?

平山:一例ですが、「多様性」を実現する手段として、健常者と障がい者が一緒に働く機会をつくることは重要かと思います。同じフロアで働くだけでも互いへの理解は進みますし、テレワークの場合、障がい者の活躍の幅がより広がり、共に働く仲間として尊重し合えるはずです。

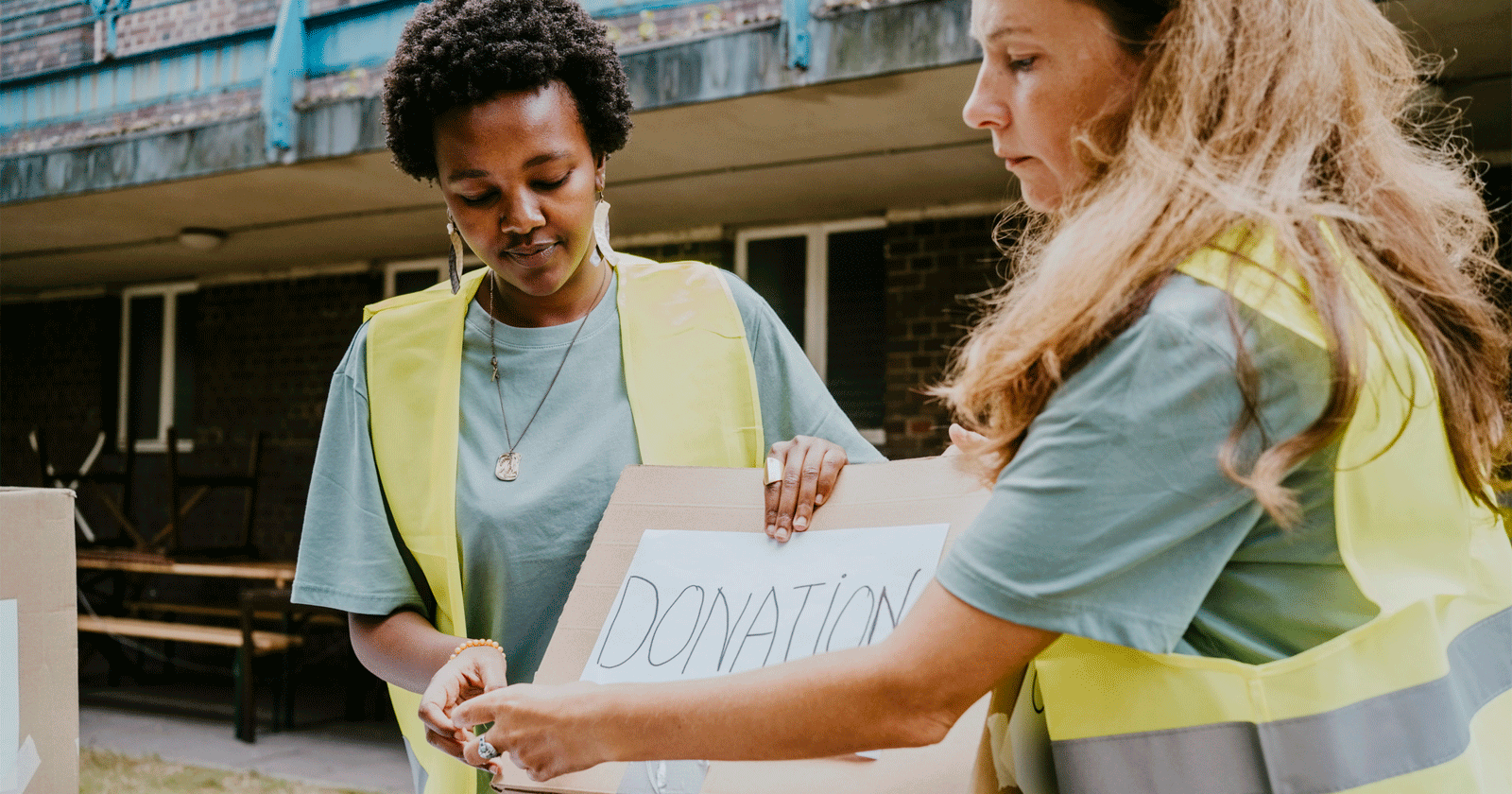

また、パラスポーツ大会へのボランティア派遣は、ダイバーシティを理解する最短ルートだと思いますし、障がい者生活の利便性向上に向け、自社製品やサービスを提供することは、社会的にも非常に意義がある活動になると思います。

一般的なスポーツと比べて、パラスポーツの露出は圧倒的に少ないです。それでも、支援することで得られるやりがいや、社会的意義に価値を感じ、パラスポーツ支援に関心を寄せていただけたらありがたいです。

今回さまざまなパラスポーツの可能性を感じましたが、かくいう私も実はパラネットのメンバーとして、2021年までNFの皆様と汗を流した1人であります。その中で、ずっと忘れられない原風景があります。それは、とあるパラスポーツの試合中、手のない選手に向かって観客の子どもの「なんであの人手がないの~?」という声が響き渡った、あの瞬間です。大人たちは少し気まずそうにしていたのですが、よくよく考えてみるとそれは何もタブーな発言ではないかもしれない、その選手がどう感じたかを知る前に、タブーのレッテルを貼る社会が存在していました。

ここで、企業にできることは無限に広がっていると思います。そしてその一歩は、大きくなくてもいい、大久保さんのように1人からでもいい。「自分にはできないと思っていた」という人が変わっていく様は、確実に社内、そして社外に伝わっていく、手触りのあるサステナビリティ・アクションとして熱を帯び続けると思っています。

※2022年7月26日電通PRコンサルティングコーポレートサイトにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。