動画配信サービスやメディアの多様化が進み、日々さまざまな動画コンテンツが生まれ続けている昨今、「早送り」状態でコンテンツを視聴する「倍速視聴」が話題を集めています。倍速視聴をとりわけヘビーユーズするといわれているのが、1990年代半ば以降に生まれた「Z世代」です。なぜ彼らの間で倍速視聴が流行しているのか。時代背景を手掛かりにその理由をひもとくことで、これからの市場の担い手とされるZ世代が内に持つインサイトが見えてきます。今回は、「Z世代に倍速視聴が定着することで、コンテンツ作りはどのように変化するか?」というテーマのもと、Z世代の心をつかむこれからのコンテンツ作りについて考えます。Z世代に対する効果的なマーケティングの打ち手を模索する方は、ぜひ参考にしてみてください。

Z世代の半数が行う動画コンテンツの「倍速視聴」。世代間の意識差も

Z世代のコンテンツ視聴の特徴としてよく取り上げられるようになったのが、動画を速く再生して見る「倍速視聴」です。

株式会社クロス・マーケティングが行った「動画の倍速視聴に関する調査(2021年)」では、20代の約半数(男性54.5%、女性43.6%)が倍速視聴をしたことがあると回答。上の世代と比べても、20代は倍速視聴の経験を持つ割合が高いことが分かっています。「倍速で視聴したい」と思うコンテンツのトップは「ドラマ」で35.7%。次いで「ニュース・報道」「バラエティ」という順番です。また、倍速視聴に対するポジティブな意見で多かったものとしては、「自分の好きな速度で見られるので、自由度が上がると思う」「隙間時間を活用し、効率良くたくさんの動画を視聴できると思う」が挙げられています。

特に最後の意見に示唆されているように、近年、動画コンテンツの供給数が劇的に増えています。定額制の動画配信サービスやYouTubeのような動画メディアでは、新旧を問わない映像作品や多種多様な動画が大量に配信され、これまでよりも安価に、好きなだけコンテンツを見られるようになりました。その反面、経済的な理由から仕事に時間を費やす若者も多く、視聴するための可処分時間が少ないという状況も存在します。こうした状況が重なることで、タイムパフォーマンスが重視され、短時間で効率的に多くの作品を視聴する手段として倍速視聴をする人が増えているようです。

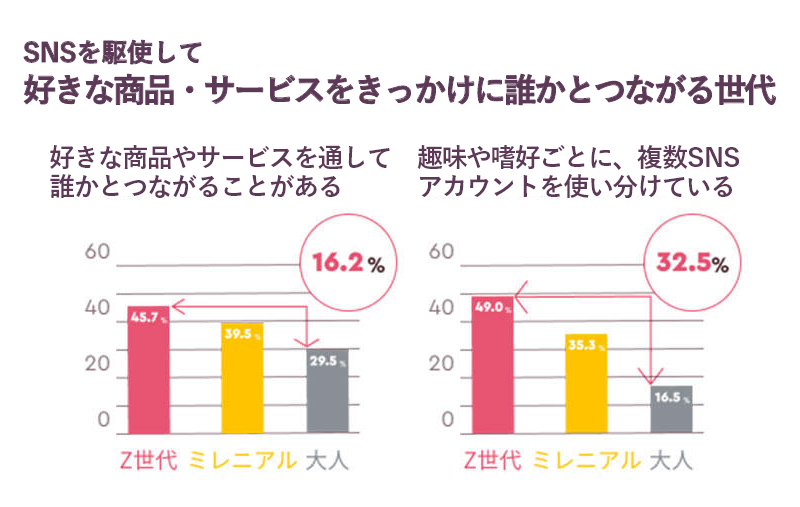

また、Z世代には「コンテンツそのものを楽しみたい」という動機よりも、SNSでのシェアに重きを置いた楽しみ方も生まれ始めているという指摘もあります。株式会社電通デジタルが実施した「コロナ禍で変化したデジタルネイティブの消費・価値観調査 ’21」では、デジタルネイティブ世代に含まれるZ世代の半数近くの45.7%が「好きな商品やサービスを通じて誰かとつながることがある」と話し、「趣味や嗜好ごとに、複数のSNSアカウントを使い分けている」と回答したZ世代は49%に上ります【図1】。このことからも、SNSで好きなコンテンツを共有する行為は、多くのZ世代にとって日常的なものだと考えられます。作品そのものを深く味わったり、自分だけで作品世界に没頭したりするというよりは、SNSでの共有や誰かとつながることを前提とした動画視聴が主流となったことが、「速くたくさん見る」という倍速視聴の流行を加速させている面もありそうです。デジタルネイティブ世代の価値観と行動については、こちらの記事でも解説しています。

こうした流れに対しては、クリエーターや年上世代からの否定的な意見も目立ちます。映画監督やミュージシャンのような制作者・クリエーター側にとっては、音楽であればテンポ、映像であれば「間」の効果などを繊細に考慮しながら制作しているため、意図した時間で作品を視聴してほしいと考えるのは自然なことでしょう。また、あるテレビ局の局員は、ニュース番組でZ世代の倍速視聴が取り上げられた際に否定的な見解を示しました。特に上の世代からは、作品が持つ機微や複雑な感情の揺れなどを感じ取る力が弱まっていくのではないかと危惧する声もあるようです。

このように作り手側と視聴者側の意識差が話題になることも多いですが、その是非を考える上では、Z世代の倍速視聴の実態をしっかりと理解することが重要になってきます。

倍速で大量のコンテンツを視聴し、他者との「協調」を図るZ世代

先述のように20代の半数近くに経験があるとされる倍速視聴ですが、実は、あらゆるコンテンツを倍速で見ているわけではないようです。ここからは、倍速視聴の「する・しない」を、Z世代がどのような基準で判断しているのかを見ていきます。

その基準として挙げられるのは、自分にとって興味・関心の高いコンテンツであるかどうか。例えば、好みのアイドルやアーティストなど「推し」が出ている番組を視聴するときは、定速で見るのはもちろん、スマートフォンではなくテレビの大画面で見る、という声もあります。反対に、それほど関心の高くない動画や映像作品は倍速にして流し見で済ませたり、好みのコンテンツを探すために重要度の低い動画を倍速で視聴したりする傾向もあるようです。

ではなぜ、Z世代は倍速で再生してまで多くの動画を視聴するのでしょうか。その背景として考えられるのが、コンテンツの多様化によって「誰もが見ているコンテンツ」がなくなり、共通の話題作りが難しくなっているという状況です。その一方で、SNSなどでプロフィールしか知らない相手とつながる機会は増えており、そこでは交友を広げるために共通の話題が求められています。

音声SNSアプリ「Wacha」によるZ世代の実態調査(2022年)では、「どのコミュニティでの友達が多いですか?」という質問に対して、「SNSやオンライン上」と回答したZ世代は全体の約4割に上り、「学校」や「職場」を上回る結果となっています。また、Z世代の8割が「友達とSNSでつながっておくことは大切だ」と感じているそうです。こうした結果から、Z世代がSNS上のさまざまなコミュニティに参加することで他者とのつながりを築いている様子が読み取れます。

また同調査では、Z世代が人と仲良くなるきっかけとして「趣味や共通点でつながる」という回答が最多の約3割を占めています。Z世代の価値観の軸には「協調」があるといわれており、そうした姿勢は、他者からの共感を多く集めたアイテムを手に入れたいと考える購買行動からも明らかになっています。

好きなものや共感が集まるものをSNSでシェアすることで他者と協調し、交友関係を広げていく。そうした傾向があるZ世代にとっては、人気の動画をチェックしておくことも、共通の話題作りとして非常に重要な意味を持つと考えられます。それはコンテンツの多様化や、オフラインでの活動制限によって「経験の共有」が困難になり、協調の源泉をオンライン上のコンテンツに求めざるを得なかったコロナ禍において、さらに加速しているようです。

こうした背景の下、SNSで話題のものや誰かにお薦めされたものを網羅するために、倍速で多くのコンテンツをチェックする。その中で「これは自分も楽しめそう」と思える作品があれば、あらためて定速で視聴するといった、視聴方法の使い分けが1つのスタンダードになっているのではないでしょうか。

定着する倍速視聴。Z世代のニーズに合うコンテンツ作りを

ここまで、時代背景に焦点を当てながらZ世代の倍速視聴について考えてきました。続いて、Z世代よりも上の世代のクリエーターや彼らを対象にマーケティングを行う人たちが、この現状とどのように向き合っていけば良いのかを考えていきます。

前章で見てきたことを踏まえると、Z世代の視聴スタイルは大きく次の2つに整理することができます。

1.他者とのコミュニケーションのためにチェックしておきたいコンテンツ → 倍速視聴〈機能的側面〉

2.こだわりのコンテンツや心を動かされるコンテンツ → 定速視聴〈情緒的側面〉

先にご紹介した否定的な意見は、2に相当するコンテンツを倍速視聴することに対して向けられることが多いようです。しかし実態としては、情緒的な面を重視したコンテンツは定速で見るという従来の視聴スタイルを残しつつ、一方では1の他者とのコミュニケーションという新たな視聴目的の台頭とともに倍速視聴が広がっている、という図式で捉えることができるのではないでしょうか。

また、CDのチャプターをスキップする、VHSやDVDで目当てのシーンまで早送りするといった倍速視聴に類似する視聴方法は昔から存在しました。上の世代でも経験のある人は多いでしょう。倍速視聴はZ世代に特有のものというわけではなく、形式は違えど、幅広い世代に見られてきた現象と捉えることもできます。

以前と比べ、メディアやプラットフォームにおける機能面の向上、テレビからスマートフォンという視聴端末の移行などに伴い、倍速視聴がより自由度高く行えるようになったことは確かでしょう。そうした変化も加わり、コンテンツが溢れ、それを見る時間が不足している現状の中で「見る・見ない」という選択肢だけでなく、「倍速で見る・定速で見る」という基準が新たに生まれていると言えそうです。

倍速視聴は今後も廃れることはなく、1つの視聴スタイルとして定着していくことが予測されます。動画コンテンツを提供する側も、コンテンツの内容やアプローチ方法の変更を求められることになるでしょう。「情報収集に手間をかけたくない」「SNSですぐに共有したい」といったZ世代のニーズも無視することはできません。例えば、倍速視聴でも内容を理解できるような配慮や、「無駄」「嫌い」と判断されにくい動画の分析、倍速視聴した人に「もう一度定速で見てみたい」と思わせる仕掛けなど、倍速視聴を前提とした工夫や取り組みが必要となるのではないでしょうか。

同時に、大量の情報を効率良くチェックする、SNSを通した「協調」ベースのつながりを重視するといった彼らの傾向を押さえることは、コンテンツ作りにとどまらず、Z世代に対するマーケティングアプローチ全般においても重要と考えられます。じっくり見てほしいコンテンツであれば、心に訴えかけるような、エモーショナルなアプローチが効果的かもしれません。逆に、機能的な情報を訴求する場合は、短い時間にまとめ、要点がすぐに把握できるような作りが求められるでしょう。つまり、彼らにどんな環境で、どんな風に見てほしいのかをより鮮明に想像しながら戦略を立てていくことが重要になっていくのではないでしょうか。

多様なコンテンツを手軽に、好きなだけ見られるようになった現代。特にZ世代ではコンテンツを視聴する目的の変化が顕著で、同じ動画を見ることで他者と経験を共有するという意味合いが強くなっていることがうかがえます。そうした背景の下で急速に広まりつつある倍速視聴は、今後他の世代に波及していく可能性も考えられます。まずは、時代をけん引していくZ世代のニーズをしっかりと捉え、新しいコンテンツ作りやマーケティングに対する心構えを持っておくことが重要ではないでしょうか。