新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛に伴い、急速に普及したフードデリバリーサービス。その波に乗り、「ゴーストレストラン」という運営形態が広まっています。ゴーストレストランとは、客席を設けず、デリバリーに特化した店舗のこと。1つの店舗スペースを、唐揚げ専門店、カレー専門店など複数のレストランがシェアするケースも少なくありません。

シェアリングエコノミーの観点から見ると、このビジネスモデルには他の業界にも生かせるヒントが隠されていそうです。そこで今回の記事では、「ゴーストレストランのスキームは、新しいシェアリングプラットフォームビジネスを生み出すヒントとなるか?」をテーマに、ゴーストレストランの仕組みやメリット・デメリットを解説。新たなビジネスへの応用について考えていきましょう。

飲食業界に変革をもたらすゴーストレストランとは?

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、フードデリバリーサービスが普及しました。その魅力は、スマートフォンやパソコンから簡単にオーダーできる手軽さ。しかし、注文する店を選ぶ際、見たことのない飲食店が数多く含まれているのを不思議に思ったことはないでしょうか。店の住所を訪れても、看板も出ていなければ、営業している様子もない。その業態に疑問を抱いた方もいるかもしれません。

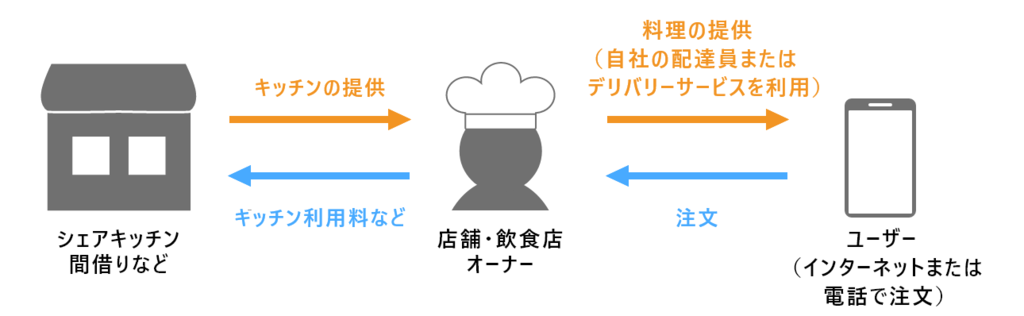

その正体は「ゴーストレストラン」。イートインスペースを設けず、インターネットあるいは電話からの注文にのみ応じて食事を調理し、デリバリーする業態です。イートインスペースがなくキッチンさえあれば営業できるので、独立した店舗を持たないスタイルの店も多くあります。その場合は、1つのキッチンを複数店でシェアする「シェアキッチン」、営業時間外の飲食店のキッチンを使わせてもらい、デリバリーとイートインに両対応する「間借り」、1つの施設内に複数のキッチンが設置され、複数の店舗がそれぞれを専用で使う「クラウドキッチン」などの方法があります。また、配達においても、自社で配達員を雇わずに、デリバリープラットフォームを活用するケースも多く見られます。

バーチャルレストランとも呼ばれるこうした店舗は、新規設立企業だけでなく大手各社の参入でも注目を集めています。2022年3月には、大手コンビニチェーンがゴーストレストラン事業を強化すると発表。かねてより都内1店舗で実証実験を行っていましたが、2023年2月末には関東圏で100店規模、2025年度には関東圏以外も含めて1,000店規模への拡大を目指すとしています。さらに、大手フードデリバリーサービスもゴーストレストラン事業を本格的に展開。オリジナルブランドを立ち上げ、2022年中に300店舗まで拡大すると発表しました。大手各社のゴーストレストラン参入は、提携企業や商品の共同開発に加わる業者にとっては大きなビジネスチャンスになり得る一方、同業他社にとっては新たなライバルの登場になりそうです。

では、こうしたゴーストレストランのメリット、デメリットを見ていきましょう。

ゴーストレストランのメリット

- 開業資金、人件費、家賃を抑えられる

- 店のコンセプトなどの軌道修正が容易

- 立地による集客の影響を受けにくい

- 販売チャネルの拡大

- デリバリーアプリのデータを活用したマーケティングが可能

- 複数ブランドを運営しやすい

- 同じキッチンを利用する他店と情報交換ができる(シェアキッチンなどの場合)

ゴーストレストランのデメリット

- 店の知名度を上げにくい

- 顧客との関係性を作りにくい

- Web頼みの集客になりがち

- ターゲットがデリバリー利用者のみに限定される

最大の利点は、コストを抑えられることでしょう。比較的家賃が安いビルの2階以上や交通アクセスが悪い場所でも不利ではなく、内装にお金をかける必要もないため、初期費用や家賃の負担が少なく、ホールスタッフが不要なので人件費も抑えられます。その分、売り上げや状況に応じてメニューを変えたり、店のコンセプトなどを変更したりすることも容易でしょう。また、カレー屋をやっていた店舗で唐揚げ屋も始めるなど、複数のブランドを運営することのハードルも低くなると考えられます。このように、スモールチャレンジしやすいことが、ゴーストレストラン拡大の背景と言えそうです。

ゴーストレストランが飲食ビジネスを活性化。売り上げ拡大や複数ブランドの展開へ

増え続けるゴーストレストランは、飲食業界にどのような影響をもたらしているのでしょうか。その具体例を見ていきましょう。

人気の高まりを受け、都内にはゴーストレストランの専用ビルも誕生しています。2019年6月、中目黒にオープンしたクラウドキッチン運営会社は、その後順調に事業を拡大。2020年10月には、新宿神楽坂にビル1棟に21店舗が入った地上4階・地下1階のクラウドキッチン専用ビルをオープンし、現在は都内7カ所(2022年夏にはさらに1カ所オープン予定)、大阪1カ所を運営しています。他にも、数社が都内でクラウドキッチン事業を行っています。さらに、既存の飲食店がゴーストレストランを開業するケースも。ある居酒屋では、唐揚げ、カレーに特化したゴーストレストランをそれぞれ開業し、売り上げが飛躍的に伸長しました。

また、これまでは、飲食店の空き時間にキッチンを借りる「間借り」は、物件所有者や知人の紹介などによって成り立つケースがほとんどでした。しかし、シェアリングデリバリーの台頭により、飲食店の経営者と出店スペースをマッチング、あるいは共有するプラットフォームビジネスも成長しています。実際に、駐車場シェアサービスを提供している会社などが、間借りマッチングサイトの運営もスタートさせています。クラウドキッチンよりもさらに開業資金を抑えられる、短期間でも出店できるといった好条件のケースも多いことから、副業から飲食ビジネスをスタートさせようと考える人たちからも注目されています。

このように、低コストで始められ、多様な展開を見込めるゴーストレストランは、外食産業の新たなビジネスモデルを生み出す可能性を秘めています。さらに、場所や配送手段などをシェアするゴーストレストランは、今さまざまな業界で広がりつつある「シェアリングエコノミー」の活性化を促す存在とも考えられます。シェアリングエコノミーの可能性については、次の章で詳しく見ていきましょう。

ゴーストレストランから予測するシェアリングプラットフォームビジネスの未来

ここまで紹介してきたように、ゴーストレストランはさまざまなプラットフォームも活用しながら、キッチンや配送手段などを「シェア」することで新しい価値を生み出してきました。このようにものや場所、スキルなどの貸し借り・共有を仲介するサービスのことを「シェアリングエコノミー」と呼びます。ここからは、飲食業界だけでなく、さまざまなビジネスにおけるシェアリングエコノミーについても考えていきましょう。

シェアリングエコノミーのサービスでシェアされるのは、主に「空間」「移動手段」「もの」「スキル」「お金」などです。ゴーストレストランのように実店舗をシェアする業態以外にも、空間をシェアする貸し会議室・貸しスペースサービス、移動手段をシェアするシェアサイクルサービス、ものをシェアするフリマアプリ、スキルをシェアする家事代行サービス、お金をシェアするクラウドファンディングサービスなど、さまざまなシェアリングプラットフォームが誕生しています。さらには、フリーランス美容師が場所を共有するシェアサロン、農業体験を希望する人に農地を提供するマッチングサービスなど、シェアリングエコノミーはさまざまな業種に広がりつつあります。

1つの施設の中に数多くのテナントが軒を連ねる百貨店スタイルも、昔ながらのシェアリングプラットフォームの1つと言えるでしょう。ただし、従来はこうした場所への出店には、高いブランド力が必要でした。そんな中、まだ成長段階にあるスタートアップや新ブランドが店舗をシェアする「コリテール(Co-Retailing)」が定着しつつあります。駅構内や大型商業施設内でのポップアップストアなどで、その業態を目にした方も多いのではないでしょうか。こうした形態により、空きスペースに低コストで出店できるだけでなく、店頭での反応・反響を受けて、より良い商品をスピーディーに開発することもできます。マーケティングの場としても有効なプラットフォームと言えるでしょう。

さらに、シェアリングエコノミーは、フードロス削減をはじめ、より大きな課題の解決にも貢献しています。例えば、店舗で消費し切れそうにない食品や料理を販売するフードレスキューサービスなどはその好例です。利用者からは、フードレスキューサービスを通じて接点を持つことで「今まで知らなかったお店に行くきっかけになった」「フードレスキューで食品を購入したことをきっかけにその後も来店した」といった声が上がるなど、新規顧客獲得につながるというメリットも。ゴーストレストランにおいても、1つのキッチンで複数のブランドを運営している場合は、食材を共有することもでき、結果的にフードロス削減につながることもあります。また、資源の無駄を抑えることで効率的なビジネスを展開できる側面は、他のあらゆる領域においても新たな価値を創出するヒントとなり得るでしょう。

このように、シェアリングエコノミーは、既存のビジネスを活性化させるだけではなく、周辺のビジネスの拡大や、社会課題の解決などにも寄与するものとしてさまざまな業界から期待を寄せられています。

ゴーストレストランのようなシェアリングエコノミーは、場所、人、材料、アイデア、配送手段など、さまざまな資産をうまく活用することで進化を続けています。このスキームを応用すれば、新たなビジネスや発展性のあるサービスのヒントが得られるかもしれません。他業種においても、広く展開できるスキームとして参考にしてみてはいかがでしょうか。