DX推進を通じて、コスト低減や競争力向上、働き方改革、そして従来のビジネスの在り方そのものを見直すことが求められている昨今。

株式会社電通デジタルでは、国内最大規模の総合デジタルファームとして、2017年から継続的に「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査」(略称:DX調査)を業界に先駆けて実施中。2023年4月には最新版を発表しました。新型コロナウイルス感染症や社会情勢の揺らぎによって、企業を取り巻く環境が不安定さを増す中、持続的な成長を実現するためには何が必要なのか。今回の調査から見えてきた「これからのDXの進め方」について、同社の小橋一隆氏に聞きました。前後編の2回に分けてお届けします。

DX推進の新しい潮流を捉えるために

Q.まずはご自身のキャリアと、現在どのような仕事をしているかについて教えてください。

小橋:ビジネストランスフォーメーション(BX)部門のマーケティングイノベーションデザイン事業部でグループマネージャーを務めています。当事業部では、「プロダクト型」マーケティングからデジタル時代の「サービス型」マーケティングへの変革を推進するために、アジャイルマーケティングの導入や複数組織のクロスファンクション化、ガバナンスの策定、CRMなど、顧客基点組織を支援するコンサルティングサービスを提供しています。

現在の事業部に異動する前は、15年以上にわたり、マーケティングソリューション領域に所属していました。広告キャンペーンやブランディング、デジタルマーケティングにおける戦略プランニング業務に長く携わっていたので、それがキャリアのバックボーンになっています。

株式会社電通デジタル 小橋 一隆氏

株式会社電通デジタル 小橋 一隆氏Q.DX調査について、調査を実施した経緯や調査方針など、詳しく聞かせていただけますか。

小橋:現在、官公庁や企業、団体など、DX調査を実施している主体は非常に多く、さまざまなトピックが抽出されています。その中で、「DXの重要性は高まっており、取り組む企業は増えているものの、成果はまだ出ていない」という分析結果が意外と散見された印象を持ったのですが、本当にそうなんだろうか?と。コロナ禍によってDX推進の動きは加速したことは疑いようがなかったため、「DXにおいて新しい動きが起きているのではないか」と考えました。私たちはこのような仮説を起点に、今回の調査を実施しています。

DX調査は今年で6年目を迎えましたが、やはり、定量調査だけでは分からない部分があります。実際に推進されている方の生の声を聞かなければ新しい潮流をつかめないと考え、今回は、DXが先進的であると評価を得ている企業の方々にもインタビューを実施しました。後ほど詳しくご説明しますが、やはりDX先進企業には、そう言われるだけの理由が数多くあるとインタビューを通じて実感しています。

「DX着手率」の推移が示すものとは

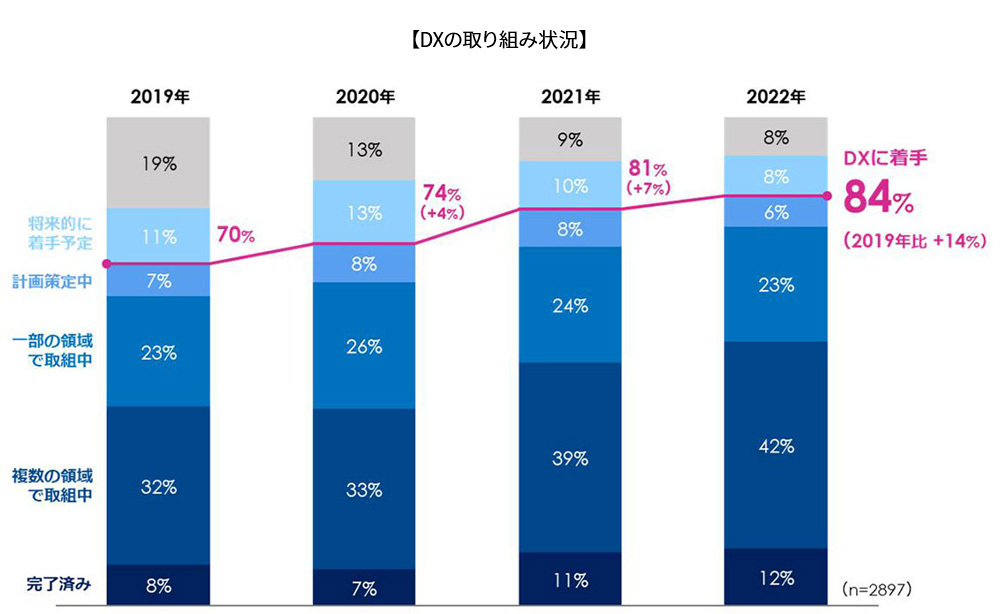

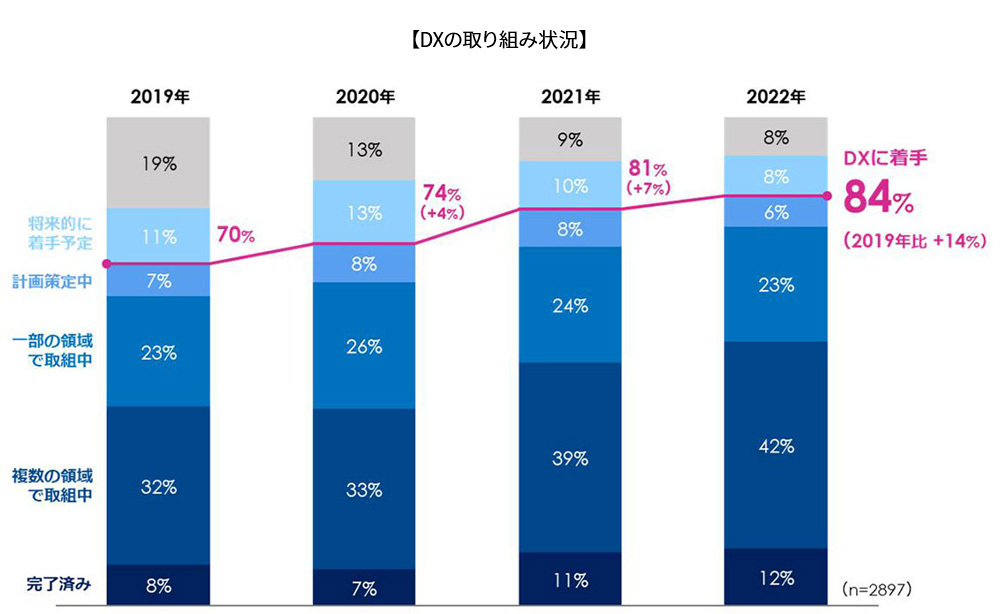

Q.調査リリースの中で強調されていたのが「DX着手企業は84%」に達しているという点でした。この結果から、どのようなことが言えるのでしょうか?

小橋:2019年の調査においては、DX着手率は70%でした。そこから、現在は84%まで伸びています。ただし、2021年からの増加分は3%と縮小傾向で、かなり上限値に近づきつつあることが見て取れます。この結果から、コロナ禍を経て「DXは、日本企業にとってもはや当たり前の状態となり、今後は、その中身(質)が問われてくるフェーズに移っている」と言えると思います。

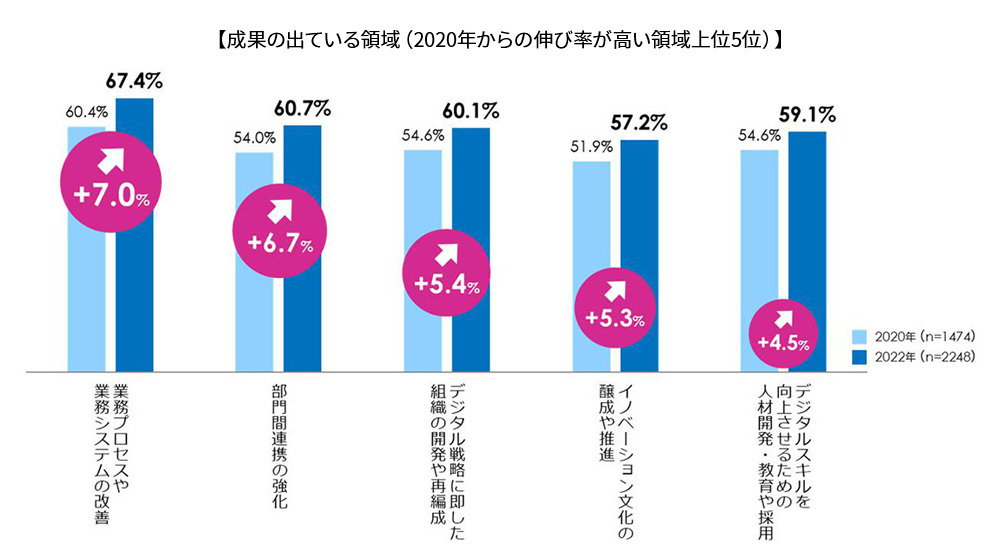

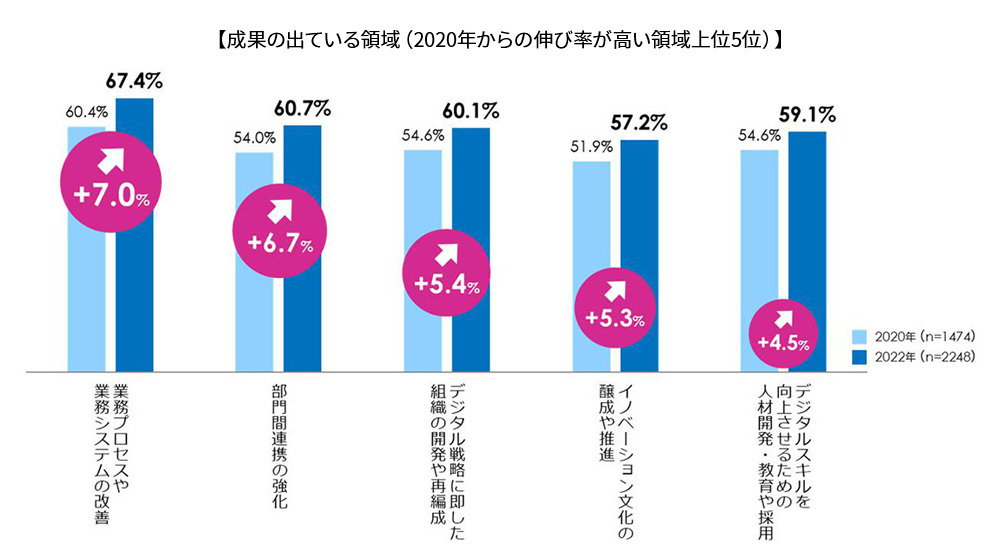

小橋:では、どのような中身(質)が求められてくるのか。DXの成果を内容別に分類し、2020年からの伸び率の高い領域を抽出した結果、「業務プロセス/業務システムの改善」といった従来からの改善領域に加え、「部門間連携の強化」「デジタル戦略に即した組織開発・再編成」「イノベーション文化の醸成や推進」「デジタルスキルを向上させるための人材開発・教育・採用」などといった成果領域の伸び率が次の上位を占めており、それが2022年の特徴となっています。つまり、DXの質という意味でいうと、従来からの「業務改善」領域に加えて、これからは組織/企業文化/人材といった「全社基盤」領域へ踏み込めているかどうかというのが大きな分水嶺になると考えています。

Q.確かにデータからも日本企業のDXが新たなフェーズに移行していることが読み取れますね。逆に言えば、コロナ禍前は、なぜDXがなかなか進まなかったのでしょうか?

小橋:調査データを見ると、コロナ禍前は「投資コスト」や「デジタルやテクノロジーに関するスキル・人材の不足」といった点がネックになっていたようです。ただ、コロナ禍で「業務プロセス/業務システムの改善」を余儀なくされた結果、それらのネックが解消されたため、現在は、より本質的な部分の変革にシフトしつつあるということかと思います。

いち部署から、全社へ変革を波及させていく中長期思考

Q.先ほど、DX先進企業にインタビューを行ったとのことですが、インタビューによって、どのような特徴が見えてきましたか?

小橋:さまざまな発見がありましたが、総じて「DXに必要な要素を網羅的に戦略として組み立て、それに則って、中長期の視点で段階を踏みながら全社変革へ向けて着実に歩みを進めている」というのが、DX先進企業の特徴だと感じています。例えば、印象的なインタビューで言えば、「まず最初の2年間(2019~20年)はDX推進の新設部署内で新しいマインドセットを取り入れることに注力。次の2年間(21~22年)はIT部門全体に拡大、これからの2年間(23~24年)は全社展開、つまり社内の上から下まで、全ての組織・レイヤーで徹底的にDXを浸透させるべく、今活動している」と仰っていたCDO(最高デジタル責任者)の方がいらっしゃいました。DXを始めた時から5年、10年先を見据えて逆算的に、そして着実に推進しているからこそ、今DX先進企業と評価されているということではないでしょうか。

Q.今回のDX調査で提示された「DX成果創出と持続的成長に向けた8つのKSF(Key Success Factor:重要成功要因)」も着目してほしいポイントだと思いますが、この「8つのKSF」も、インタビューを通して見つけ出したのでしょうか?

小橋:定量調査で過去6年間蓄積された結果と今回のインタビュー内容を総合的に分析して導出しています。DXに成果を感じていない企業はどのKSFも2~3割程度のスコアに留まっているのに対して、DXに成果を感じている企業は8割程度のスコアとなっており、やはり大きな差が開いていました。「8つのKSF」に関しては、次回詳しくお話ししたいと思います。

単なる業務の効率化に留まらず、組織の再編成やカルチャー醸成にも関わるDX。コロナ禍が追い風となり、日本企業のDXも次のフェーズに移ろうとしています。続く後編では、「DXの成果が出ている企業」に共通する取り組みや、DX推進の本質について深掘りしていきます。

テクノロジーが発展し、成長につながる「変革」が求められる時代。電通グループでは「DX調査」をはじめとした、さまざまな知見・ノウハウを通じて、企業の持続的な成長をサポートしています。テクノロジーをうまく取り入れ、組織の在り方や枠組みを再編していきたいと考えている担当者の方は、ぜひCONTACTよりお問い合わせください。

https://transformation-showcase.com/articles/396/index.html

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。